|

|

|

|

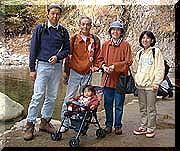

| 菜月、1歳11ヶ月。 現在、おじいちゃん、おばあちゃん、とーしゃん、かぁしゃん、おねえちゃん(とー しゃんの妹)、菜月の計6人家族。 それに、犬のロビンと金魚がいる。 「核家族化」が叫ばれる昨今の日本においては、この人数は、まー、わりと多い方なのではないかと思う。 とはいえ、最初からこうだったわけではなく、私たちも、菜月が生まれて生後6ヶ月までは、親子3人+ハムスターだけの、一般的によくある「核家族」だったのだ。 6人家族が「普通」のように慣れきってしまった今となっては、3人家族なんて、ずいぶん寂しいような気がするけれど、その当時は、もちろん、3人家族であることが「普通」だったわけで... それを寂しいなんて思ったことなど、もちろんなかった。 |

みんなで紅葉狩りにいきました (1歳7ヶ月) |

| 菜月が生後6ヶ月の時、とーしゃん転職。 広島勤務になったのと同時に、とーしゃん念願の広島での生活が始まったわけだけど... それは、同時に、とーしゃんの両親との「同居」生活の始まりでもあり... ただただうれしいばかりのとーしゃんに反して、当時、かぁしゃんの思いは、少し複雑でもあった。 どんな女性にとってもそうだと思うけど、結婚してダンナの両親との「同居」という形態をとるというのは、「結婚」することと同じくらい、一大決心を要することなのではないかと思う。 飛び込んでみれば何ということはないのだけれど、いざ、そこに入っていくのは、とてもとても勇気がいることなのだ。 なんせ、とーしゃんにとっては、そこは、小さいころから慣れ親しんだ「家族」であり、もとの古巣に「戻る」ことに他ならないのだけれど、私にとっては、まったくの「未知の世界」に入っていくということなのだ。 しかも、私だけが、1人「よそ者」という状態。 これは、ひがんでいるわけではなく、実際、最初はほんとにそういう状態なのだ。 長い間の習慣、というのはこわいものだ。 あらゆる物のやり方が、育った家庭によって違うのだということを、まずは改めて思い知らされる。 ご飯を食べる時間、朝は和食かパン食か、おかずは大皿に盛るのか、1人1人に分けるのか、肉と魚の割合は?、何が好きで何が嫌いか、みんなでそろって食べるのか、食事中のテレビはいいのか... 食事ひとつとってもみても、何もかもが違う。 食事だけではない、もっと身近な生活一般の細々としたことすべてにおいて、とーしゃんも、他のみんなも、ごく普通にやっていることが、私にとってはちっとも当たり前じゃなかったりするのだ。 |

神奈川のアパートで (生後2ヶ月)  菜月が生まれて生後100日 (生後3ヶ月)  この頃は、まだ3人家族でした (生後4ヶ月) |

| 夫婦2人だけなら、 「じゃー、これはこうすることにしよう!」 ということになるのだけれど...もちろん、そうはならない。 やはり多い方に「あわせる」形になるわけで... それは 「自分たち2人で新しい生活を創り上げていく」 結婚式の挨拶でよく言われるような形にはほど遠いわけで... 「同居」という形態をとると、少なからず「家族」のあり方が少し変わる。 しかも、女手が増えたせいか、自分の家に戻ったせいか、なんだか、とーしゃんは、当たり前のように家事なんてまったくタッチしなくなり、私が手が離せない時は、とーしゃんではなく、当たり前のように、お義母さんが菜月のオムツを替える。 それは違うのではないかと、文句の1つも言いたいところなんだけど... |

この当時はオムツも替えていた (生後4ヶ月) |