弶恌帪偺岥峯撪壓妠慜帟晹偱偡丅

丂

丂

壓妠塃懁拞愗帟偐傜將帟偵偐偗偰偺帟擏偵墛徢偑擣傔傜傟傑偡丅乮愒崟偔側偭偰偄傞晹暘丅乯

偙偺帪丄帟廃億働僢僩偺怺偝偼俈噊偁傝傑偟偨丅乮惓忢抣偼俀乣俁噊偱偡丅乯

儗儞僩僎儞幨恀傪嶣偭偰傒傞偲丄塒帟偺晹暘偼偦傟傎偳埆偔側偄偺偑傢偐傝傑偡丅擭憡墳偲尵偭偰椙偄偖傜偄偱偟偨丅壓妠偺慜帟晹偩偗偑丄摿偵夦偟偄傢偗偱偡丅

偦偙偱丄壓妠偺慜帟晹偩偗彫偝側儗儞僩僎儞傪嶣傝捈偟偰傒傑偟偨丅

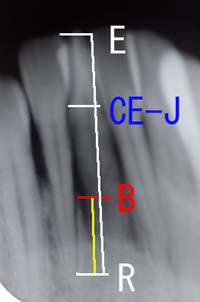

丂帟偵偼帟姤晹乮帟偺摢偺晹暘乯偲帟憛崪偵怉傢偭偰偄傞帟崻晹乮崻偭偙乯偺晹暘偑偁傝傑偡丅塃偺恾偱尵偄傑偡偲丄E偐傜CE-J偺晹暘偑帟姤丄CE-J偐傜R僲僽暘偑帟崻偲側傝傑偡丅偪側傒偵CE-J偲偼僙儊儞僩僄僫儊儖丒僕儍儞僋僔儑儞偲尵偭偰丄帟姤偲帟崻偺嫬栚偲偄偆堄枴偱偡丅

丂B偲R偺晹暘偑帟崻傪巟偊偰偄傞崪乮帟憛崪乯偵側傝傑偡丅偪側傒偵庒偄帪乮俀侽嵨崰乯偵偼偙偺崪偑CE-J偺崅偝傑偱偁傞偺偑晛捠偱偡丅

丂嵍偺幨恀偱偼丄偍傛偦55%偺帟憛崪偑幐傢傟偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂塒帟晹偺帟憛崪偺媧廂検偑偨偄偟偨偙偲柍偄傢偗偱偡偐傜丄偙偺姵幰偝傫偼帟傪杹偐側偄傢偗偱偼側偄偲峫偊傑偡丅傑偨丄慜帟晹偼晛捠杹偒傗偡偄応強偺偼偢偱偡丅

丂偲偄偆偙偲偼丄壓妠慜帟晹偺憄惗偺偣偄偱丄帟傒偑偒偑偱偒側偔偰丄帟岰傗帟愇偑偨傑傝丄帟廃昦嬠偑憹怋偟丄帟憛崪傪攋夡偟偰偄偭偨偺偱偼丠偲偄偆悇應偑惉傝棫偮偲巚偄傑偡丅

丂偙偺挷巕偱帟憛崪偑側偔側偭偰備偗偽丄帟偼壗傪偟側偔偰傕敳偗偰備偔偺偱偡丅帟廃昦偺嫲傠偟偝偼偐側傝埆偔側傞傑偱帺妎徢忬偑柍偔恑傓偙偲偱偡丅帺妎徢忬偑彮側偐偭偨偐傜丄偙偙傑偱埆偔側偭偨栿側傫偱偡偑丅