|

石垣島滞在中、八重山毎日新聞を読んでいたわたしは、紙面の片隅の「とぅばらーま教室」のお知らせに気づきました。

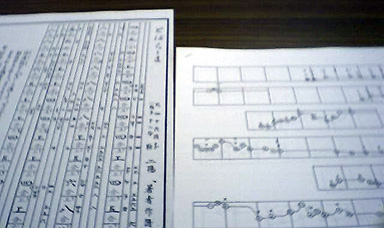

(かっこ内の「返し」は、男性の時は女性が、女性の時は男性がうたいます)  まず、歌詞の意味や発音の解説がありました。

まず、歌詞の意味や発音の解説がありました。歌詞の意味:

そして発音:

非八重山人にとって一番難物なのがこの発音。特に、「みじぃ」とか「つぃくぃ」とか「みつぃ」というのは、いわゆる「ウィ」の音。といっても、これは八重山の唄を表記するときの「お約束」なので、そのとおりに「うぃ」と発音してはいけません。「う」と「い」の中間みたいな音を出さなければいけないのです。専門用語では中舌母音と言われるらしいこの発音、わたしが「鷲の鳥節」を覚えた時以来の「永遠の課題」みたいなもので、いまだに「うーん、なんか違うような」と思いながら発音している状態です。  その後、「はい前に出てきて歌って歌って」と、ふたり一組で前に出されて、両サイドに分かれて「掛け合い」の実習。 男が唄って女が返しを入れる、次は女が唄って男が返しを入れる…… ふだんCDや民謡歌手のライブ(その場合、だいたいは男性民謡歌手の唄に女性が返しを入れる形しかない)でしか「とぅばらーま」を聴いていないので、ついつい、こうやって男女がうたい交わす形があることを忘れがちですが、こういうふうに相互に自分の想いを唄に乗せて伝えていくのって、いいなぁ…… もっとも、現代ではそういう幸せを味わえる人って、ほとんどいないのでしょうが。 実習のほうは、どちらの側にもひとりずつ先生がついてくれるので、あまり自信のない人でも大丈夫……というか、もう全員前に出されてしまうので、覚悟を決めて歌ったほうがいい。  面白かったのが観光客らしきカップルの男性。この人なかなか上手でしたが、節回しは完全に演歌。そうかぁ、「演歌風とぅばらーま」もありかぁ、と妙に納得させられました(笑)。 それからもうひとり感心してしまったのが、ちょっと遅れて参加してきたおばぁ。声は決していいとはいえないし、音程もリズムも時々とっぱずれたりするんだけど、唄になんともいえない味わいがあって、つい聴き入ってしまいます。 おばぁのカチャーシーのすごさには定評があるけど、「とぅばらーま」に関しても同じなんだぁ。なんだか、おばぁ、ずるいぞぉ。 なんて思ってる間にわたしの番が回ってきてしまいました。三線弾きながらは自信がないので、とりあえず唄オンリーで…… うーん、わたしはどうも「とぅばらーま」の唄い出しのタイミングがつかめなくて苦手なんですけど、今回もやっぱりいまいちでした。もうちょっと修行します。 日程がうまく合えば、参加してみるのも面白いですよ。 八重山古典民謡保存会TEL:09808-2-2566 |