近藤勇・土方歳三の生家

新選組局長

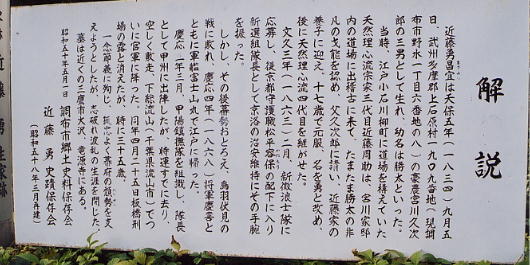

近藤勇天保5年生まれ(1834--1868)は、武蔵国多摩郡上石原村の豪農宮川久次郎の三男。幼名勝太といった。父は勝太に漢学も学ばせたという。

天然理心流であった近藤周助に学び、16歳の時周助の養子となり勇

昌宣(まさよし)と名乗った。文久元年(1861)江戸試衛館当主となり、ここで土方歳三・永倉新八・沖田総司らに会った。文久三年(1863)将軍家茂の警護の尊攘浪士隊に参加し新選組を結成した。

近藤勇の生家跡

産湯の井戸 三鷹市大沢6-6-5 近くの近藤勇の菩提寺龍源寺にある胸像

西部鉄道多摩川線多摩墓地前駅下車 徒歩15分

新選組は池田屋事件で勇名となり、禁門の変などで活躍したが、鳥羽・伏見の戦いに敗れ江戸へと下り、勝海舟の命により甲州に出撃したが、東山道総督府参謀板垣退助らに追撃され、下総流山に逃れたが更に追撃され、近藤勇は土方歳三らの反対を押し切り投降を決意、慶応4年(1868)4月25日板橋で斬首され、首は塩漬けにされて京都三条河原で晒し首となった。

JR埼京線板橋駅南側前の新選組隊士供養塔 同近藤勇の彫込像

板橋の新選組隊士供養塔は、近藤勇は平尾の一里塚で官軍により処刑され、その直後胴体がここに埋葬されたと伝えられている。塔の中央には「近藤勇宣昌・土方歳三義豊之墓」と刻まれ、両側面には総計110名の新選組関係者の名前が刻まれている。裏には「新選組隊士長倉新八改杉村義衛」となっている。永倉新八は、松前藩浪士新選組二番隊長を務めた。新選組の生き残りの1人で77歳で大往生をとげた。この供養塔は永倉新八が新選組隊員の供養のために明治9年に造立された。

☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆

土方歳三も武蔵国多摩郡石田村の出身で豪農の出だ。近藤勇とは一つ違いの天保6年(1835)の生まれ。子供のころ家伝の石田散薬の行商をした。近藤勇と知り合い文久3年(1863)浪士隊に参加、知将の怜悧さで新選組の秩序を守り隊士を厳しく処断した。近藤勇が処刑されてからも、会津・東北・函館と逃れ、五稜郭で明治2年5月最期の突撃をし壮絶な死を遂げた。

現在の土方歳三の生家資料館

東京都日野市石田60 京王帝都電鉄高幡不動駅下車 徒歩15分

生家跡は、ここより約300m東、石田寺の北にあった。との日野市教育委員会の説明書き看板が立っている。その他市指定の歳三が最期まで所持していた刀が展示されている。 資料館は毎日曜日開館となっていた。

同館内の土方歳三の像

←新選組に戻る ←新選組に戻る

|