「嘉靖大倭寇」の展開についての話を始める前に、「大倭寇」の経過について記録の詳しい史料の名前を挙げておきましょう。まずすでに名前が出ている倭寇対策全書『籌海図編』に収録された各地方ごとの年表形式の「倭変記」があります。それからやはり年表形式でより記述が詳しい作者不明の『嘉靖東南平倭通録』、そして被害地でもあった沿海の海塩県の役人・采九徳が記したドキュメント小説風の『倭変事略』。この三つと各県・府・州などの地方志(その地方組織ごとに作成するその地方の百科全書。これのおかげで明・清時代は非常に詳しく地方情報を得ることが出来る)の記録を丹念に追いかけて行くことにより「大倭寇」の全貌を知ることが出来るのです。

特に面白さでバツグンなのが地元密着史料である『倭変事略』です。あくまで著者の地元である海塩周辺の情勢だけを伝えるもので大倭寇全体を見渡すには不向きなのですけど、なにせ著者当人が見聞したところを記しているわけですから話がとにかく生々しく具体的(少々ウソくさい話もありますが)。さらには私的な書物であるだけに公的編纂物にままみられる政治的な粉飾もほとんど見られない。しかも序文に「嘉靖37年12月」とあるようにほとんどリアルタイムの記録であり記述の信用度が高い点も魅力です。

以下、この『倭変事略』の記述を中心に嘉靖32年の倭寇の模様を見てゆきましょう。

嘉靖32年4月2日、浙江の杭州湾に面した海塩県の海岸に一艘の大船が接岸しました。その船には60人ほどが乗り込んでおり、いずれも「コン[髪がしらに几]頭鳥音」

、つまり頭に月代(さかやき)を剃り意味不明の言葉をしゃべる、異国人らしき連中でした。刀や弓など武器は持っていましたが火器類はなく、地元住民たちも全く警戒せずにワイワイと見物に群がってくるぐらいでした。知らせを受けて官軍が出動してきましたが彼らは特に抵抗する様子も見せず、小さな箱に一通の書面を入れて官軍側に渡します。そこには「私は日本人です。我が地より来たが舵を失ってしまいました。食料を貸して舵を修理してくださればただちに帰りましょう。幸い私に攻撃をかけるようなことは無かったですが、もし攻撃したら私とあなたの生死はどうなるかわかったものではありません」(吾日本人也。来自吾地以失舵。願仮糧食修吾舵即返。幸無吾逼、逼則我爾死生未判也)という、平和的姿勢を装いつつ何やら脅迫めいた文章(笑)が書かれていました。もちろん漢文なので中国人が書いた可能性も否定は出来ませんが、微妙に変な漢文でもあり(「逼」は「せまる」ことだがその主語が不明確)日本人くささも漂います。ともあれ「倭寇」の側から自らを「日本人」と呼ぶ表現が出てきた珍しいケースではあります。

嘉靖32年4月2日、浙江の杭州湾に面した海塩県の海岸に一艘の大船が接岸しました。その船には60人ほどが乗り込んでおり、いずれも「コン[髪がしらに几]頭鳥音」

、つまり頭に月代(さかやき)を剃り意味不明の言葉をしゃべる、異国人らしき連中でした。刀や弓など武器は持っていましたが火器類はなく、地元住民たちも全く警戒せずにワイワイと見物に群がってくるぐらいでした。知らせを受けて官軍が出動してきましたが彼らは特に抵抗する様子も見せず、小さな箱に一通の書面を入れて官軍側に渡します。そこには「私は日本人です。我が地より来たが舵を失ってしまいました。食料を貸して舵を修理してくださればただちに帰りましょう。幸い私に攻撃をかけるようなことは無かったですが、もし攻撃したら私とあなたの生死はどうなるかわかったものではありません」(吾日本人也。来自吾地以失舵。願仮糧食修吾舵即返。幸無吾逼、逼則我爾死生未判也)という、平和的姿勢を装いつつ何やら脅迫めいた文章(笑)が書かれていました。もちろん漢文なので中国人が書いた可能性も否定は出来ませんが、微妙に変な漢文でもあり(「逼」は「せまる」ことだがその主語が不明確)日本人くささも漂います。ともあれ「倭寇」の側から自らを「日本人」と呼ぶ表現が出てきた珍しいケースではあります。その夕刻、官軍兵士たちは警告を無視して船に近づきました(原文でもこの行為が「逼」)。その途端、船に乗っていた男たちは立ち上がって矢を放ち、兵士数人を射殺します。見物に来ていた住民達も大慌てで海塩県城に逃げ込み、県城は門を固く閉ざして防衛戦の体制をとります。夜の闇に紛れて倭寇たちは半分を船に残し、半分が上陸しました。

翌朝、官軍は火薬を使って船を火攻めにします。倭寇側は必死の抵抗をし、中でも「酋長・八大王」 なる男は火の中から火だるまになって飛び出し、二本の刀を振り回して暴れた末に倒れます。結局船に残っていた倭寇たちは全て死ぬか捕われるかしたのですが、上陸していた者達は周辺各地で食料の掠奪や人の殺傷を繰り返し、追いかけてきた官軍も伏兵を駆使して打ち破ってしまいます。最後に乍浦の天妃宮(航海の女神・媽祖の祠)に逃げ込んだところを官軍に包囲されますが、「我らは将軍と戦うつもりはない。包囲を解いて海潮の至るのを待っていただきたい。我々は自ら海に身を投じて死ぬことを願っている。それがお互いのため。刀下の鬼(武器で殺された者の幽霊)を作りたくはないだろう」と言うので、官軍がそれを信じて包囲を解いたところ、倭寇たちはこっそり祠の中で神前の旗を使って帆とロープを編んでおり、すぐに飛び出して官軍の哨戒船を奪い、まんまと海上へ脱出してしまいました。

以上が『倭変事略』が伝える「嘉靖大倭寇」との遭遇第一号、いわば「ファースト・コンタクト」というやつでした。ここに登場した60人程度の「倭寇」は確かに日本人でもあるようですが、「八大王」なるなぜか名前の判明している男がいること、天妃宮のくだりなど中国語で会話しているとしか思えないことなど、中国人も相当数混じっていたのではと思わせる記録になっています。

続いて5月2日、先月に来た倭寇の仲間と思われる海賊たち42人が海塩近くの青村の海岸に上陸します。彼らは近くの白馬廟に立てこもって包囲した官軍と戦い、これまた巧みな用兵を見せて(官軍側が戦いに不慣れという気もしますが)これを撃退してしまいます。彼らが立ち去った後、廟の壁にはこんな詩が書き付けられていました。

海霧暁開合 海風春復寒(海の霧は暁に開合す 海風は春に復た寒し)

衰顔歓薄酒 老眼傲驚湍(衰顔は薄い酒を歓び 老眼は驚湍(急流)を倣(たの)しむ)

叢市人家近 平沙客路寛(叢市の人家近く 平沙の客路(たびじ)は寛し)

明朝晴更好 飛翠溌征鞍(明朝晴れれば更に好し 飛翠(かわせみ)は征鞍(旅の馬上)に溌す)

漢詩の意味については門外漢なのでクドクドした解説は避けますが、海辺の旅立ちにあたっての気持ちを詠んだ詩というところなんでしょうか。「衰顔」「老眼」など妙にジジくさいところは詠み手が年配だったということなのか…?

『倭変事略』の作者はこの漢詩の話を記した後に「倭寇の多くは中国不逞の徒による。衣冠の失職(仕事を失った役人)、書生の志を得ない者がその中に投じている」との鄭端の言葉を引用して「この四十人の賊を見ると、詩を詠んでいる者すらいる。乱を起こしている者たちがどうして真倭の党であるだろうか?」と述べています。「倭寇」の構成員の中にはインテリくずれも含まれていた可能性を示す一例です。

続いて6日の早朝、倭寇たち(原文では「賊」と書いている)は海からたちこめる霧に紛れて移動し、朝食の支度中で油断していた官軍を前後から挟み撃ちにして打ち破っています。このとき移動する倭寇らについて「服色装束が我々と同じであったため、みな避難民だと思い込んでしまった」という記述も興味深いところです。

彼らを指揮していたのは二大王なる二十余歳の若者でした。彼は戦場では紅い上着をはおって馬に乗り、白扇をふるって「幻術」を用いて官軍を迷わせた…と『倭変事略』は記しています。この戦いで例の『海寇議』の筆者である万表 の婿である軍人が戦死してしまうのですが、その仇を討とうと万表に縁のある僧侶が戦場にやってきます。この僧は武芸に通じて長さ8、9尺(約240〜270cm)、重さ3、40斤(約18〜24kg) の「鉄棍」を振り回したそうで、なにやら「水滸伝」に出てくる花和尚魯智深を連想させますが、万表は有名な少林寺僧兵を対倭寇戦に動員しようとした人ですから、この僧もその関係者だったかもしれません。この僧は80人ばかりの兵士を率いて戦場に駆けつけ、二大王の「幻術」を見て「これは『蝴蝶陣』というやつだ」と喝破し、兵士達に花を一輪ずつ髪に挿させ、僧自らは傘を手にして「花を摘み取るようなさま」を演じて見せます。すると二大王は術が破れて身動きがとれなくなり、僧は自慢の鉄棍で一撃のもとに二大王を殴り殺してしまいました。相手が「蝴蝶(胡蝶=チョウのこと)」ならば花を摘んじゃえばいい、ってことらしいんですがホントかよ、と思っちゃう記述です。結局兵士達が手柄を競って同士討ちを始めたので怒った僧が傘をしまったため術が解け、倭寇たちは逃走してしまった…といいます。

なんかそのまんま『水滸伝』の妖術合戦を見る思いですが、この『蝴蝶陣』なるものが実在したのは確かなようで、『籌海図編』の「寇術」の項目にも「倭奴が我らに勝るのは専ら術をもってである」として「蝴蝶陣」が解説されています。それによれば「陣に臨んで扇をふるって号令をかけるもの。一人が扇をふるうと大勢が一斉に刀を舞わして立ち、空に向かって素早く動く。我が兵が慌てふためいて上を向くところを下から斬りかかる」 というもので特に「幻術」というものではなさそうです。「倭寇」たちが実によく訓練された集団行動をとっていたことをうかがわせるものですが、果たして当時の戦国日本にこのような戦法があったのかという疑問がありますし、そもそも「倭寇」構成員の大多数は明出身の人間なのです。これはあくまで僕の推測ですが、この時の倭寇の数十人程度という規模はほぼ船一隻の乗組員の人数であり、航海や海戦で常に一体となって動かねばならない同じ船の乗組員として日ごろから彼ら独特の集団戦法を身につけていたのかもしれません。

なお、倭寇がしばしば使ったというこの戦法ですが、そのいささか神秘的なネーミングが後世の文学者たちを刺激したようで、大正時代に高安月郊という詩人が「胡蝶軍」という倭寇をテーマにした長詩を書いてますし、昭和時代でも作家の陳舜臣さんがやはり倭寇を素材にした「胡蝶の陣」という短編小説を書いています。日本の南北朝時代を扱った歴史小説の多い作家の北方謙三さんも「波王の秋(とき)」という海賊小説で「胡蝶の陣」を出していますが、これは騎馬戦で蝶のように大きく左右に陣を開く戦法ということになってましたが、これもあくまで想像によるものでしょう。

ここで気になるのが倭寇たちを指揮していたという「二大王」なる謎の若者ですが、先ほど「八大王」というのも出てきてました。実は『籌海図編』直隷倭変紀は同時期(嘉靖32年4〜5月)に長江河口南岸付近を襲った倭寇の中に三大王・六大王 なる「賊首」がいて戦死したことを記しています。ここから当然推測されるのが倭寇の中には「一大王」「二大王」「三大王」…とナンバリングされた指揮官クラスが存在していたのではないか、ということです。そしてまさか自ら「名乗り」を上げたわけではないであろうにその名が記録されている(捕虜になった場合に記録されることはあるがいずれも戦死してる) ことには、彼らが以前からその地域の人々には知られた存在だったのではないか…?という推理も浮かび上がってきます。あるいはかなり明確にランクをつけた組織化がなされていたと思われる王直集団の中に「〜大王」という地位があり、それが知られていたのかも、という憶測もできるでしょう。いずれにせよ明確なことは言えないわけですが…この「〜大王」連中について過去の研究では「真倭」つまり日本人であろうという見解が目に付くのですけど、僕自身は懐疑的です。

このあと、5月23日には「倭船七隻」に乗った数百の「賊」たちが上陸し海塩城門を包囲、食料の提供を求めています。防御にあたった武将は偽って食料提供の時刻を彼らに告げて援軍到来までの時間稼ぎをし、直後に救援にやって来た湯克寛の軍が倭寇たちを追い払いました。

ところがその直後、今度は「倭船三十七隻」に分乗した数千もの倭寇が海塩に来襲、海塩県城を包囲します。これはこの年の倭寇中最大の勢力で海塩を陥落させようと激しく攻め立ててきました。海塩城内の兵士と民間人は湯克寛の指揮のもとに一致団結して防戦に当たり、その模様は現場にいた当人である采九徳により詳細に『倭変事略』中に記録されています。倭寇たちは雨のように矢を城内に射込んだり、三、四丈(9〜10m)の高さの「雲梯」(城壁を越えて攻撃するための攻城用兵器)を数十も作って押し寄せてきたりと、あの手この手で攻め立てました。湯克寛たちも弓矢だけでなく火器による銃撃(「銃砲」とあるので火縄銃のたぐいか?)、さらには大石を落とすなどして必死の抵抗をしたため、結局三日間の戦闘でへきえきして倭寇たちは撤退することになりました。それでも彼らは周辺の平湖や海寧といった都市を次々と攻撃、掠奪を繰り返し、この年の九月までこの地域を荒らしまわっています。

『倭変事略』はこの年の記事の締めくくりとして、都合4回の倭寇の海塩攻撃による死者が3700人あまりに及んだこと、そして捕虜となった「倭寇」たちに尋問したところ多くが江南人(長江以南、つまり地元の人間)もしくはショウ[シ章]人(福建ショウ州人)であったことを記し、「以前は倭寇に連れ去られた者はいたが、今は自分から望んで彼らに従い海に入っている」と述べています。これまで見てきたように江南人とショウ人は密貿易に深く関わった人々で、それがそのまま「倭寇」化している様子が見て取れます。

『倭変事略』以外の史料に見える、この年の他の地域での倭寇活動にも触れておきましょう。

まず浙江東部の沿岸地域ですが、この四月に昌国衛が倭寇に攻め落とされ、五日後に兪大猷が水軍を率いて駆けつけ奪回。直後に臨山衛が倭寇の攻撃を受け、やはり兪大猷がこれを撃退しています(『嘉靖東南平倭通録』)。前後して松門衛を攻撃した倭寇が舟山本島の岑港で官軍に撃破され、続いて定海にも攻め込んでやはり撃退されていますが、『籌海図編』浙江倭変紀は前者については「王直に依りて禍を為す者」、後者については「みな雞鳴山(舟山群島の一島)の人である」と記しています。やはり直前の閏三月に行われた王直の根拠地・烈港の掃討により利益を失った密貿易従事者たちが一連の「倭寇」活動を行っていたと見ていいでしょう。

直隷地方(現在の江蘇省)方面に目を転じますと、四月から蕭顕という賊首が「勁倭(屈強の倭)四百余人」を率いて南匯・太倉・嘉定など直隷地方・長江河口付近の諸都市を次々と攻撃しています。この蕭顕という男ですが、『嘉靖東南平倭通録』は「もっとも桀狡(悪賢くずるい)」と評し、『籌海図編』は「直隷の禍は顕が実質的な首謀者だった。善戦多謀にして、王直もまた憚って彼に譲るところがあった」 と記していまして、高い戦闘能力を持つ指揮官だったこと、王直と何らかの関わりを持ちつつも彼に恐れられるほど危険な存在であったことなどがうかがい知れ、官軍側にとって強い印象を与える賊首であったことが分かります。それでいて彼自身の出身地など正体については全く不明で(王直配下の有名賊首はほとんど出身地が分かる中で浮いている)、なぜ彼の名がこれほど多くの史料に残っているのか謎でもあります。

複数の史料を照らし合わせていきますと、蕭顕に率いられた集団は浙江西部と直隷南部、つまり長江河口南部の海に突き出した三角形、いわゆる「江南デルタ地帯」各地を縦横に走り回っており、どうやら5月の海塩包囲戦も彼の指揮によるものだったと思しいのです。『倭変事略』が伝える数十もの雲梯まで繰り出しての組織だった激しい攻撃も、蕭顕という強力な指揮官がいたためではなかったかと思えます。この直後に蕭顕は上海を攻撃してこれを攻め落とし、「これよりのち、浦東沿海二百余里の間は新旧の賊が往来して連日次々とやって来る」(『籌海図編』) という有様になってしまいます。「浦東」といえば、21世紀現在の上海では大開発で大テレビ塔や斬新なビルが林立する未来都市みたいなところとして有名ですが、450年前には倭寇どもがウロウロする物騒な地域になってたわけですね。当時の上海も今日とはまるっきり規模の違う小都市で、当時の城壁跡は今も上海市街地図の中心部にぐるりと走る道路として残っています。

あちこち荒らしまわった蕭顕は、300人ほどの部下を率いて7月に長江河口の中にある「沙」のひとつである南沙に入りました。「沙」とは川が運んだ土砂が河口付近に堆積して出来上がる地形のことで、現在ではそれが成長した崇明島という大きな島がそこにあるわけですが、当時の長江河口付近は沙の消長がなぜかやたらに激しく(なんらかの自然条件があったものと思われますが不明)、合計30個もの「沙」があったと伝えられます。こうした「沙」にはいつしか勝手に人が住み着き始め、漁業や製塩業で生活を営んでいました。こうした沙の住民達は「沙民」と呼ばれ、政府でも把握できない存在でした。

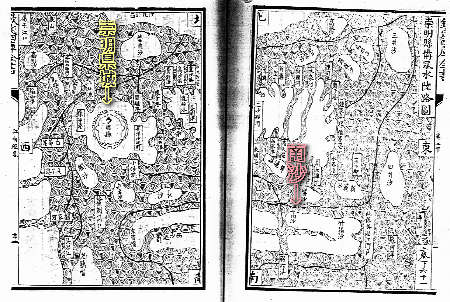

|

| 鄭若曽『江南経略』に載る嘉靖30年代の長江河口・崇明県の図。数多くの「沙」が散在していたことがわかる。あまりに「沙」の変動が激しいので県城もこのころの50年間で4回も引越しを余儀なくされた。 |

こうした「沙民」たちは勝手に製塩を行っているために塩の密売商人、要するに盗賊や無頼の徒との関わりが深く、また船乗りとしても優秀であったがゆえに密貿易にも関与していたようです。当時の地方政府の記録でも彼らについてその気性の荒さがしばしば言及され、国家権力の側からは常に警戒された存在であったことが分かります。

実際、嘉靖19年にはこの「南沙」を本拠地とした盗賊・秦璠と王良(あるいは黄良)の反乱が起こっています。彼らは長江河口付近の各地を荒らし、鎮圧のために南沙に押し寄せてきた官軍を、ぬかるんだ沙の地形を利用して撃退しています。結局は鎮圧されたのですが、南沙の彼らの拠点には二千人ほどの男女の「沙民」が居住していたことが記録されており、秦・王らの活動もこうした沙民達に支えられたものだったことをうかがわせています。

その反乱からわずかに13年後の嘉靖32年7月、蕭顕たちは同じ「南沙」にやって来たのです。このとき南沙には官軍の兵糧が貯蔵されており、蕭顕らはこれをまんまと奪い取って、そのまま官軍の包囲を受けながら約半年にわたってここに立てこもるのです。

12月に湯克寛が直属の兵を率いて蕭顕を討つべく南沙に駆けつけました。この情報を察知した蕭顕は「各沙の新賊を招集して克寛が兵を率いて渡海してくるのを待った」と『江南経略』という史料は記しています。蕭顕には孫二という仲間もいたらしく、南沙以外の沙にも招集をかけられるだけの仲間が存在していたこと、なおかつ官軍に見張られてるはずなのになんらかの情報網を持っていたことを推測させます。

湯克寛は数少ない蕭顕一党を遠目に見て、「敵とするに足らず」と甘く見ます。そしてまだ夜の明けきらぬうちに素早く兵を動かし、南沙に上陸して進撃しました。ところが「蕭顕は智多く、あらかじめ沙の岸に伏兵を設けており、湯克寛の兵が半ば至るまで待って伏兵を立ち上がらせた。湯の兵は大いに驚き、前後をかえりみず大混乱になり、戦死する者千余人に及んだ」(『江南経略』)という結果に終わります。この戦いでも蕭顕という男の「善戦多謀」ぶりが発揮されたわけです。

さきほど蕭顕について出身地も分からず正体不明、と書きましたが、僕は彼が南沙にたてこもったこと、しかももともとこの地域に「土地勘」と「人脈」があったと思われること、活動地域や戦い方に秦・王の乱との類似点があること――などから、蕭顕は「沙民」もしくは「沙」で活動していた盗賊の一員だったのではないか、という推理をしてます。彼の出身が判然としないことも戸籍外の「沙民」であったためかと思えますし、なおかつ彼と関係を持っていたらしい一連の「〜大王」たちと共に名前が早くから知られていることも、彼らが「沙」を拠点に以前からこの地域で暴れていたためと説明できるような気がします。

さて「沙民」たちは「沙船」と呼ばれる小型の船(右図)で漁業を行っており、その操船ぶりは見事なものであったようです。したがって少し後に彼らを倭寇対策に動員しようという意見も官軍内から上がって来るのですが、胡宗賢の幕僚で『籌海図編』『江南経略』の編者である鄭若曽はそのことについて気になることを書いています。ずばり「沙船論」という沙船を倭寇対策に動員するかどうかという論の中で「盗を捕らえる者は沙船である。ところが盗を為す者もまた沙船である。(沙船は)海寇が発生する時は少なく、平穏な時には多い」と書いているのです。これって「海寇」つまり倭寇の側に沙船を使っている者がいる、つまりは沙民が参加していると示唆しているように見えるんですが。

さて「沙民」たちは「沙船」と呼ばれる小型の船(右図)で漁業を行っており、その操船ぶりは見事なものであったようです。したがって少し後に彼らを倭寇対策に動員しようという意見も官軍内から上がって来るのですが、胡宗賢の幕僚で『籌海図編』『江南経略』の編者である鄭若曽はそのことについて気になることを書いています。ずばり「沙船論」という沙船を倭寇対策に動員するかどうかという論の中で「盗を捕らえる者は沙船である。ところが盗を為す者もまた沙船である。(沙船は)海寇が発生する時は少なく、平穏な時には多い」と書いているのです。これって「海寇」つまり倭寇の側に沙船を使っている者がいる、つまりは沙民が参加していると示唆しているように見えるんですが。「大倭寇」の最初の年となる嘉靖32年はこうして暮れました。その前からポツポツと王直集団以外の者による海寇活動は見られましたが、それを「誤解」した、もしくは積極的に警戒した官軍による王直の拠点・烈港への攻撃が、そのまま各地への「倭寇」活動の引き金になった、という展開が見えてきたかと思います。

そしてどうも後世その主犯とされる王直自身の姿はほとんどそこにはなく、むしろ王直という「重し」がとれてしまったことによって、貿易の利益を失ったり行き場を失ったりした人々が「倭寇化」していったのではないか。その一例として、一連の「大王」たち、漢詩を書き残すインテリ崩れ、はたまた蕭顕もその一員ではなかったかと思える「沙」を拠点に活動していた人間たちによる活動があったのではないか…と僕は推測しているのです。

こうして始まった「嘉靖大倭寇」は年を追うごとに拡大し、その様相をドンドン変化させていきます。次章では翌嘉靖33年の展開を見てゆきましょう。