|  |

| 間宮林蔵といえばこの肖像画ですが、日本画家・松岡映丘が1910年(明治43)に描いた想像肖像画。あくまでイメージです。 | こちらは林蔵の報告書「東韃紀行」に描かれた林蔵自身の姿。恐らく本人のスケッチをもとに画家が描いたもので実際の姿をかなり反映してると思われます。 |

|  |

| 間宮林蔵といえばこの肖像画ですが、日本画家・松岡映丘が1910年(明治43)に描いた想像肖像画。あくまでイメージです。 | こちらは林蔵の報告書「東韃紀行」に描かれた林蔵自身の姿。恐らく本人のスケッチをもとに画家が描いたもので実際の姿をかなり反映してると思われます。 |

それともう一つ、彼を選んだより大きな理由として、僕の同郷人だから、というのがあります。まったくの同郷というわけでもないですが同じ小貝川のほとりで育ってますし、彼の実家までは僕の家から車で十数分程度で着いてしまう近さ。すいぶん前のことですが、北の果ての宗谷岬を旅して彼の銅像に出くわしたときは「おお!こんなところで同郷人に!」と妙な懐かしさを覚えたこともあります。それくらい出身地がご近所なので今回は直接取材旅行も敢行できました(笑)。右の写真が彼の郷里にある記念館の前に立つ間宮林蔵像です。

それともう一つ、彼を選んだより大きな理由として、僕の同郷人だから、というのがあります。まったくの同郷というわけでもないですが同じ小貝川のほとりで育ってますし、彼の実家までは僕の家から車で十数分程度で着いてしまう近さ。すいぶん前のことですが、北の果ての宗谷岬を旅して彼の銅像に出くわしたときは「おお!こんなところで同郷人に!」と妙な懐かしさを覚えたこともあります。それくらい出身地がご近所なので今回は直接取材旅行も敢行できました(笑)。右の写真が彼の郷里にある記念館の前に立つ間宮林蔵像です。 間宮林蔵が生まれたのは常陸国筑波郡上平柳村。現在の茨城県つくばみらい市の「上平柳」、小貝川のほとりの集落です。生年については安永4年(1775)と安永9年(1780)の2説がありますが、後者が有力とみられています。父親は庄兵衛、母親はクマといい、この地で代々農家をしていた家ですが、先祖は武士であったといい「間宮」の名字を名乗り続けていました。林蔵の生家は現在つくばみらい市の「間宮林蔵記念館」の敷地内に移築されてほぼ当時のままの状態で保存されています(左写真)。その生家を見る限りでもいたって平均的な百姓の家であったようで、父親の庄兵衛は家計の足しに箍(たが)職人もしていました。

間宮林蔵が生まれたのは常陸国筑波郡上平柳村。現在の茨城県つくばみらい市の「上平柳」、小貝川のほとりの集落です。生年については安永4年(1775)と安永9年(1780)の2説がありますが、後者が有力とみられています。父親は庄兵衛、母親はクマといい、この地で代々農家をしていた家ですが、先祖は武士であったといい「間宮」の名字を名乗り続けていました。林蔵の生家は現在つくばみらい市の「間宮林蔵記念館」の敷地内に移築されてほぼ当時のままの状態で保存されています(左写真)。その生家を見る限りでもいたって平均的な百姓の家であったようで、父親の庄兵衛は家計の足しに箍(たが)職人もしていました。 田舎の百姓の小せがれがいきなり幕府の役人(まだ助手扱いだけど)、正真正銘の武士身分に大抜擢されたのですから、林蔵少年はよほど異彩を放った存在だったということでしょう。身分のうるさいこの時代にあっては異例のことですが、後年林蔵と関わりになる技術畑の人たちには多く見られるケースでもあります。もともと間宮姓を名乗っていた実家ですが、正式に武士身分になるにあたっては普通の百姓の出身では不都合であったようで、いったん隣村の名家・飯沼甚兵衛の養子となり、「倫宗(ともむね)」という諱を名乗ることになります。この「ともむね」という諱ですが、「林蔵」→「りんそう」→「倫宗」という語呂合わせでつけたもので、後年林蔵のことを「倫蔵」と書いている人もいます。

田舎の百姓の小せがれがいきなり幕府の役人(まだ助手扱いだけど)、正真正銘の武士身分に大抜擢されたのですから、林蔵少年はよほど異彩を放った存在だったということでしょう。身分のうるさいこの時代にあっては異例のことですが、後年林蔵と関わりになる技術畑の人たちには多く見られるケースでもあります。もともと間宮姓を名乗っていた実家ですが、正式に武士身分になるにあたっては普通の百姓の出身では不都合であったようで、いったん隣村の名家・飯沼甚兵衛の養子となり、「倫宗(ともむね)」という諱を名乗ることになります。この「ともむね」という諱ですが、「林蔵」→「りんそう」→「倫宗」という語呂合わせでつけたもので、後年林蔵のことを「倫蔵」と書いている人もいます。 そもそもことの発端は文化元年(1804)にレザノフ率いるロシア使節団が長崎に来航し(この時も漂流者を送還してきた)、再び日本に通商を求めて来て、さんざん待たされたあげく拒絶されたことにあります。怒ったレザノフは日本を軍事的に脅して通商を開かせようと独断で決め、部下のフヴォストフらにオホーツク海周縁の日本居留地各地を襲撃するよう命じます。フヴォストフらは文化3年(1806)9月にまずカラフト南部クシュンの松前藩番所を攻撃、翌文化4年(1807)4月23日にエトロフ島に上陸してナイホの番所を襲撃、さらに4月29日に会所(交易所)が設置され津軽藩・南部藩の守備兵200名が配置されていたシャナに襲いかかりました。

そもそもことの発端は文化元年(1804)にレザノフ率いるロシア使節団が長崎に来航し(この時も漂流者を送還してきた)、再び日本に通商を求めて来て、さんざん待たされたあげく拒絶されたことにあります。怒ったレザノフは日本を軍事的に脅して通商を開かせようと独断で決め、部下のフヴォストフらにオホーツク海周縁の日本居留地各地を襲撃するよう命じます。フヴォストフらは文化3年(1806)9月にまずカラフト南部クシュンの松前藩番所を攻撃、翌文化4年(1807)4月23日にエトロフ島に上陸してナイホの番所を襲撃、さらに4月29日に会所(交易所)が設置され津軽藩・南部藩の守備兵200名が配置されていたシャナに襲いかかりました。 |  |  |  |

| 1721年刊の「康煕図」のうち黒竜江口図。黒竜江河口の対岸にカラフトと思われる島が明記されているが名前は書かれていない。 | 1735年刊のデュ・アルド「シナ帝国全図」の「シナ韃靼全図」。サハリンとカラフトが別の島である。 | 1753年刊行のダンヴィル「アジア第3図」。サハリンは島だがカラフト南部が大陸の一部になってる。 | 1815年刊行のクルーゼンシュテルン「太平洋西北部海図」。かなり正確だがカラフトが半島になっている。 |

文化5年(1808)3月12日、林蔵は蝦夷地北端のソウヤ(宗谷)に到着、ここで先に来ていた伝十郎と共にカラフト探検の準備をします。この地には大先輩の最上徳内もいて、林蔵らに「アイヌ人に変装した方が怪しまれないでいい」とアドバイスをしましたが、結局アイヌ人らの意見もあって日本の役人姿のままでいくことになります。未踏地帯の樺太北部の探検は当然命がけで、伝十郎はそれまでついていた従者を現地に残し、林蔵も周囲の人に二度と戻れぬ覚悟も伝えています。一説に、林蔵はこの探検に先立って故郷に帰り、もしもの時にそなえて自らの墓を地元の寺に建てておいたといわれ、現在も彼の生家近くの専称寺に残る「林蔵の墓」はこのとき立てたものとも言います。

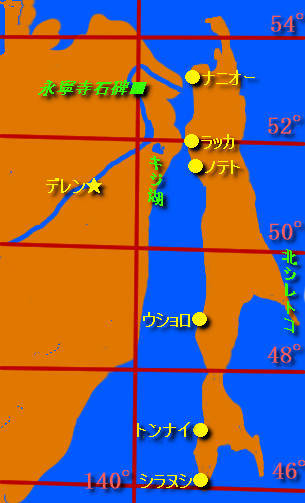

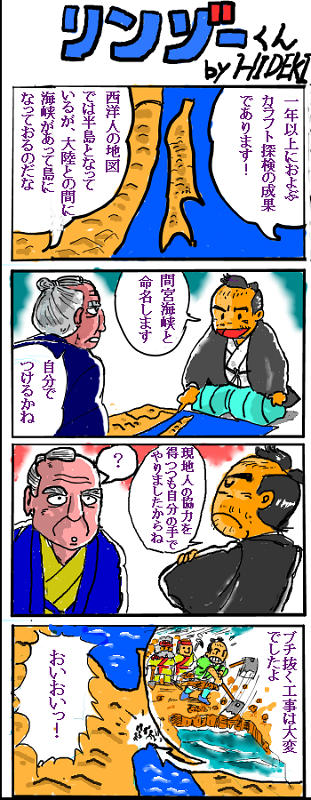

文化5年(1808)3月12日、林蔵は蝦夷地北端のソウヤ(宗谷)に到着、ここで先に来ていた伝十郎と共にカラフト探検の準備をします。この地には大先輩の最上徳内もいて、林蔵らに「アイヌ人に変装した方が怪しまれないでいい」とアドバイスをしましたが、結局アイヌ人らの意見もあって日本の役人姿のままでいくことになります。未踏地帯の樺太北部の探検は当然命がけで、伝十郎はそれまでついていた従者を現地に残し、林蔵も周囲の人に二度と戻れぬ覚悟も伝えています。一説に、林蔵はこの探検に先立って故郷に帰り、もしもの時にそなえて自らの墓を地元の寺に建てておいたといわれ、現在も彼の生家近くの専称寺に残る「林蔵の墓」はこのとき立てたものとも言います。 翌文化6年(1809)正月に再び北上を開始、2月にウショロまで到達しますが、ここでどうしても北上をいやがるアイヌ人5人を帰らせて代わりに現地のアイヌ人5人を雇うドタバタがあって足止めされます。4月に前年も到達したノテトに入り、ここから先は大陸側のサンタン人が使う山靼船(さんたんせん)に乗り換え、ギリヤーク人の通訳も雇います。この大陸とカラフトの間の最も狭い海峡部分は冬は結氷してしまうためそれが解けるのを一ヶ月待ち、ようやく5月3日に山靼船でノテトを出発、海峡のカラフト側を北上して12日に海峡の出口にあたるナニオーという土地に到達します。ここから北は海が大きく広がり、カラフトが大陸と離れた島であることはほぼ完全に確定となりました。

翌文化6年(1809)正月に再び北上を開始、2月にウショロまで到達しますが、ここでどうしても北上をいやがるアイヌ人5人を帰らせて代わりに現地のアイヌ人5人を雇うドタバタがあって足止めされます。4月に前年も到達したノテトに入り、ここから先は大陸側のサンタン人が使う山靼船(さんたんせん)に乗り換え、ギリヤーク人の通訳も雇います。この大陸とカラフトの間の最も狭い海峡部分は冬は結氷してしまうためそれが解けるのを一ヶ月待ち、ようやく5月3日に山靼船でノテトを出発、海峡のカラフト側を北上して12日に海峡の出口にあたるナニオーという土地に到達します。ここから北は海が大きく広がり、カラフトが大陸と離れた島であることはほぼ完全に確定となりました。 林蔵の病が癒えたころ、以前面識のある伊能忠敬が九州測量の旅から江戸に帰ってきました。忠敬はこの年の11月にまた九州へ旅立つ予定で、それまでの間は測量データをもとにした地図作成に明け暮れる忙しい状況でしたが、林蔵はそんな忠敬のもとを足しげく訪れます。訪問の目的は忠敬から測量技術、特に天体観測による緯度測定の方法を教わるためでした。先のカラフト探検では緯度測定ができず地図作成でも万全ではなかったことが理由であったようですが、この半年ほどの交流で林蔵と忠敬は厚い師弟関係で結ばれることになります。

林蔵の病が癒えたころ、以前面識のある伊能忠敬が九州測量の旅から江戸に帰ってきました。忠敬はこの年の11月にまた九州へ旅立つ予定で、それまでの間は測量データをもとにした地図作成に明け暮れる忙しい状況でしたが、林蔵はそんな忠敬のもとを足しげく訪れます。訪問の目的は忠敬から測量技術、特に天体観測による緯度測定の方法を教わるためでした。先のカラフト探検では緯度測定ができず地図作成でも万全ではなかったことが理由であったようですが、この半年ほどの交流で林蔵と忠敬は厚い師弟関係で結ばれることになります。 さて、林蔵が上記の上申書を老中に提出したのと同じ年、当時すでに日本で有名になっていた外国人が江戸にやって来ます。ドイツ人の医師・博物学者、フィリップ=フランツ=フォン=シーボルトです。シーボルトは日本研究を目的に(学術面だけでなく広義のスパイ活動でもあったようですが)文政6年(1823)にオランダ商館つき医師として長崎にやって来て、その医術で評判をとって長崎に「鳴滝塾」を開いて多くの蘭方医の教育にもあたり、たちまち有名人となってしまいます。このシーボルトが文政9年(1826)3月にオランダ商館長の江戸参府に同行して江戸にやって来ると、蘭学者を中心に多くの学者たちが彼に会おうと押し寄せました。林蔵の大先輩である最上徳内もシーボルトに面会していて、林蔵直筆のカラフトの地図をシーボルトにひそかに渡しています。ただし徳内はこの地図が公表されると問題になるので、書物などでの公表は25年待ってほしいとシーボルトに要求し、シーボルトはそれをきちんと守りました。この地図には徳内自身が「これは間宮林蔵が書いた精緻な地図である」という意味の言葉と共に自身の名をサインしていて、現物はオランダ・ライデンのシーボルト記念館に保存されています。

さて、林蔵が上記の上申書を老中に提出したのと同じ年、当時すでに日本で有名になっていた外国人が江戸にやって来ます。ドイツ人の医師・博物学者、フィリップ=フランツ=フォン=シーボルトです。シーボルトは日本研究を目的に(学術面だけでなく広義のスパイ活動でもあったようですが)文政6年(1823)にオランダ商館つき医師として長崎にやって来て、その医術で評判をとって長崎に「鳴滝塾」を開いて多くの蘭方医の教育にもあたり、たちまち有名人となってしまいます。このシーボルトが文政9年(1826)3月にオランダ商館長の江戸参府に同行して江戸にやって来ると、蘭学者を中心に多くの学者たちが彼に会おうと押し寄せました。林蔵の大先輩である最上徳内もシーボルトに面会していて、林蔵直筆のカラフトの地図をシーボルトにひそかに渡しています。ただし徳内はこの地図が公表されると問題になるので、書物などでの公表は25年待ってほしいとシーボルトに要求し、シーボルトはそれをきちんと守りました。この地図には徳内自身が「これは間宮林蔵が書いた精緻な地図である」という意味の言葉と共に自身の名をサインしていて、現物はオランダ・ライデンのシーボルト記念館に保存されています。 このときシーボルトに面会した人物の中に幕府の天文方・高橋景保がいました。景保は天文学者・地理学者として当時の日本における最高の地位にあり、伊能忠敬や間宮林蔵の測量をもとにした全国地図の作成の総監督ともいうべき立場にありました。探求心の強い景保が林蔵が探検していないカラフト北東部の海岸地形を正確に知りたいと思っていたところ、シーボルトからロシアの探検家・地理学者クルーゼンシュテルンの『世界周航記』を持参してきたのです。クルーゼンシュテルンはカラフト東部沿岸を探検していて同書にはその正確な地図があったのです(一方でカラフト西部の探検は不十分でカラフトを半島としていましたが)。この本の入手を景保は強く望み、『世界周航記』と引き換えに伊能忠敬による「大日本沿海輿地全図」や蝦夷地方面の地図を引き渡すことをシーボルトに約束します。しかし、こうした詳細な地図は国家の最高機密であり、これを外国人の手に渡すことは国禁に触れる行為でした。景保もシーボルトにあてた手紙の中で「これは極秘事項なのでご他言は無用です」と書いているのでその危険性は自覚していたはずです。

このときシーボルトに面会した人物の中に幕府の天文方・高橋景保がいました。景保は天文学者・地理学者として当時の日本における最高の地位にあり、伊能忠敬や間宮林蔵の測量をもとにした全国地図の作成の総監督ともいうべき立場にありました。探求心の強い景保が林蔵が探検していないカラフト北東部の海岸地形を正確に知りたいと思っていたところ、シーボルトからロシアの探検家・地理学者クルーゼンシュテルンの『世界周航記』を持参してきたのです。クルーゼンシュテルンはカラフト東部沿岸を探検していて同書にはその正確な地図があったのです(一方でカラフト西部の探検は不十分でカラフトを半島としていましたが)。この本の入手を景保は強く望み、『世界周航記』と引き換えに伊能忠敬による「大日本沿海輿地全図」や蝦夷地方面の地図を引き渡すことをシーボルトに約束します。しかし、こうした詳細な地図は国家の最高機密であり、これを外国人の手に渡すことは国禁に触れる行為でした。景保もシーボルトにあてた手紙の中で「これは極秘事項なのでご他言は無用です」と書いているのでその危険性は自覚していたはずです。 |  |

| 郷里・つくばみらい市専称寺の墓。後世建てられた大きな記念碑の裏手にひっそりとあり、左側が林蔵墓で右は両親の墓。生前に立てたため命日が刻まれていない。側面に女性二人の命日が彫られていて、これが林蔵の「妻」ではないかとの推測がある。 | 江東区・深川にある林蔵の墓。かつて墓地の中にあったが現在は墓地が移転して林蔵の墓だけがぽつんと街中にある。 |

林蔵の死後、上司の勘定奉行たちが林蔵の遺志とは別に気を利かして、林蔵の死を隠したまま養子をとる手続きをしました(この時代、死後の養子相続は原則禁じられているため)。林蔵の功績が多大なものであるから、ということで老中がこれを許可し、どういう縁があったか分からないのですが札差(武士相手の金融業)の青柳家の次男・鉄次郎という少年が士分の間宮家を相続、間宮孝順と名乗りました。林蔵は生前に「自分の真似ができる息子はない」と言ってましたが、この間宮孝順は養子ながら林蔵の仕事を受けつぎ、カラフト探検を行ったり箱館奉行に属して蝦夷地での任務についたりして、明治の半ばまで生きています。郷里の百姓の間宮家の方は林蔵の叔父の子、つまり従兄弟の鉄三郎が継いで現在まで続いていて、林蔵の墓のある専称寺や移築された林蔵生家と資料館のある地域周辺は「間宮」姓の方が多く住んでいます。

林蔵の死後、上司の勘定奉行たちが林蔵の遺志とは別に気を利かして、林蔵の死を隠したまま養子をとる手続きをしました(この時代、死後の養子相続は原則禁じられているため)。林蔵の功績が多大なものであるから、ということで老中がこれを許可し、どういう縁があったか分からないのですが札差(武士相手の金融業)の青柳家の次男・鉄次郎という少年が士分の間宮家を相続、間宮孝順と名乗りました。林蔵は生前に「自分の真似ができる息子はない」と言ってましたが、この間宮孝順は養子ながら林蔵の仕事を受けつぎ、カラフト探検を行ったり箱館奉行に属して蝦夷地での任務についたりして、明治の半ばまで生きています。郷里の百姓の間宮家の方は林蔵の叔父の子、つまり従兄弟の鉄三郎が継いで現在まで続いていて、林蔵の墓のある専称寺や移築された林蔵生家と資料館のある地域周辺は「間宮」姓の方が多く住んでいます。