ワンちゃんもお昼寝 菜の花が咲いています この紫色の花の名前がわかりません(^^;

青空に映える淡い色の梅花 沈丁花(じんちょうげ)は春の香りを発散

近況メモ(平成21[2009]年3月~4月)

平成21(2009)年~「三月の初雪」から「老母の労り」へ

3月1日(日)曇り

寒の戻りでしょうか、一昨日の金曜日は東京も初雪でした。尤も、小生が金沢にいたときに経験した地表を覆い尽くす真っ白な雪と比べれば、雪というより霙(みぞれ)のようなものです。さて、最近はたまたま西洋古典音楽と能の催しで、小生のお気に入りの演目が続いているため、先週日曜日から四つの催しに出かけています。

まず、2月22日(日)は、ルネ小平でのオーケストラ・ムジマの演奏会です(右写真は演奏会のチラシ)。ムジマは素人のオーケストラですが、古典派音楽に造形深い指揮者の諸岡範澄さんの指導を受け、毎年一回の演奏会で生気ある演奏を聴かせてくれます。また取り上げる曲がレアな古典派ものが多く、小生の琴線に触れるプログラムです。この日もハイドンの85番交響曲「王妃」とヴラニツキーの「性格的な大交響曲ハ短調“フランス共和国との和平に”」というメニュー。これらはフランス革命に因んだ選曲でしたが、アンコールでも、ベートーヴェンの英雄交響曲に関連して、モーツァルトの歌劇「バスティアンとバスティエンヌ」序曲(英雄交響曲の第一楽章と同じ旋律で書かれている。ベートーヴェンが借用した?)や英雄交響曲の第四楽章のさわりや、また、モーツァルトのコントルダンス「戦い」(KV535)が演奏されました。この日、同じ古典派好きの方々とご一緒したのですが、ヴラニツキーの交響曲はその内のおひとりが一年前に楽譜まで用意してリクエストしたのだそうです。彼メールで曰く「私だけが挙げた曲を一年もかけて練習してくれるなんて、王侯貴族の様な気分です。」まさに「大人の贅沢」ですね。演奏会が引けた後、古典派(とりわけヴァンハル)を深く愛するSさんとSさんの知己の女性と妻と四人でお茶して、心温まる午後のひとときを過ごすことができました。

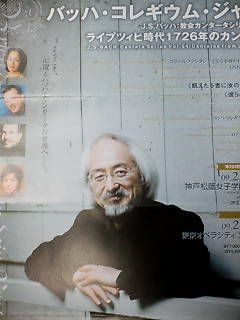

26日(木)はオペラシティでバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)の教会カンタータ・シリーズの第54回です。左写真はそのチラシで、中央の白髪の方が指揮者の鈴木雅明さんです。このシリーズは、1992年から年に3回程度のペースで続いているようで、バッハの約200曲の教会カンタータの4/5程度は既に演奏しているようです。全曲演奏し尽くすにはまだ何年かかかりそうですが、熱心なファンも多いようですので、最後まで辿り着くと思います。

この日は、まず、今井奈緒子さんによるパイプオルガンの曲が二曲(BWV680とBWV Anh.Ⅱ71)演奏され、続いてオーケストラによる「ヴァイオリンと管弦楽のためのシンフォニアニ長調BWV1045」という曲が演奏されました。BWV Anh.Ⅱ71やBWV1045などという曲は、数あるバッハの中でもめったに演奏されないもので、これだけでも得した気分です。しかし何と言っても独唱や合唱も加わったカンタータ三曲(「彼らみな汝を待ち望む」BWV187、「飢えたる者に汝のパンを分かち与えよ」BWV39、「主を頌めまつれ」BWV129)が素晴らしかったです。楽器の助奏がついた独唱の数々はどれも印象深い内容で、チェロの鈴木秀美さんやオーボエの三宮正満さんら名手たちの美しい音色や歯切れいいリズム感には惚れ惚れとさせられます。BWV129で登場するトランペットとティンパニの華やかさにも心惹かれます。そして合唱。これほど純度の高い合唱を聴くことは滅多にありません。このシリーズ、いつもながら心に染み渡る滋養を得て家路につけます。

昨日は、フランス・ブリュッヘン指揮による新日本フィルのハイドン交響曲シリーズの第四回、これが最終回でした(右写真はブリュッヘン)。102番変ロ長調、103番「太鼓連打」、104番「ロンドン」の三曲が演奏されました。とりわけ、小生の愛する「太鼓連打」交響曲の量感ある有機体が見事に描かれ、いたく感激です。第三楽章の少しテンポをずらしたメヌエットにはブリュッヘンの解釈の妙を感じました。さらに第四楽章のフィナーレの部分では、通常のヴァージョンでないアンタル・ドラティのハイドン全集にのみ収められている異版(管楽器の独奏がついた通常よりやや長いヴァージョン)が使われていたのも嬉しいことでした。

音楽評論家の片山杜秀さんが27日の朝日新聞夕刊にこんな評を書いておられます:-「ブリュッヘンは一切を呑み込み、獣道まで知り尽くした森番の如く見事にナビし、オーケストラもよく応じる。『ロンドン・セット』かくあるべし。」ロンドン・セットというのは、今回演奏されたハイドンがロンドンの演奏会のために書いた12曲の交響曲集のことです。片山さんは、ハイドンのロンドン・セットは、もはや貴族のための内輪の音楽ではないが、かといって「ベートーヴェンのように見知らぬ大衆を力でねじ伏せる音楽にもまだなれない。両方がいびつに混じる」過渡期の「一筋縄ではいかない」音楽だと述べておられます。確かにロンドン・セットを妙味ある音楽として提示するには、親密さと力強さ、或いはユーモアと厳粛さといった、矛盾した諸要素を統一して何ものかに仕上げなければならない難しさがあると思われます。ブリュッヘンはその「何ものか」の一つのかたちを私たちにを提示してくれました。この日も、新日本フィルの面々のブリュッヘンに寄せる信頼の高さが感じられ、聴衆もオーケストラと熱く一体になっていました。終わってしまうのが惜しい良い演奏会でした。

きょうは三鷹市公会堂で宝生流の能「藤戸」を拝見しました(左写真はそのチラシ)。能「藤戸」は「平家物語」巻十にある『藤戸の事』から題材を採った物語です。源平の屋島の戦の少し前、備前の国・藤戸での合戦(1184年)の時、それぞれの陣が海で隔てられていて、船のない源氏勢は容易には渡れず、戦線は膠着していました。そこで、戦功をたてようとした源氏方の武将・佐々木盛綱は、地元の漁師に高価な品々を与え、馬で渡ることのできる浅瀬を教えさせました。ある夜、盛綱はその漁師と二人だけで陣を抜け出し、実際に渡ってみて検証をします。検証を済ますと盛綱は、情報が漏れるのを恐れて漁師を刺し殺します。平家物語から引くと、「『下臈は、どことも無き者にて、また人にも語らはれて、案内もや教へんずらん。我ばかりこそ知らめ』とて、かの男を刺し殺し、首かき切ってぞ捨ててげる。」(「平家物語」巻十から『藤戸の事』(角川ソフィア文庫版))実に素っ気なく盛綱が罪もない漁師を殺す様が描かれています。

平家物語の主眼は、海を馬で渡らせた佐々木盛綱の奇襲攻撃の妙味を描くことにあったようです。「昔より、馬にて河を渡す兵多しといへども、馬にて海を渡すこと、天竺震旦は知らず、我が朝には希代の例しなり、とて、(頼朝は)備前の児島を佐々木に賜ふ。」(同上書) 盛綱は恩賞に備前・児島の地を賜ったのです。

能「藤戸」の作者は、盛綱に情報を与えたのにいとも簡単に殺された漁師の不条理な死がどうにも納得いかなかったのでしょう、この漁師の死に着目して作劇しました。能「藤戸」は、盛綱(ワキ)が備前・児島を領地として賜り、初めて赴任するところから始まります。施政の始めに訴えごとがあれば申し出よと領民にお触れを出すと、漁師の母(前シテ)が現れ、罪もない我が子が殺されたことを訴え、我が子を返せと盛綱に迫ります。盛綱は言い逃れしようとしますが、母の気迫に押されてついに自らの非を詫び弔いを約束して、漁師の母を家に帰します(ここまでが前半)。夜も更けて、盛綱の催す弔いの最中に、漁師の怨霊(後シテ)が痩せ衰えた姿で現れ、刺し殺され海に沈められた苦しさ、口惜しさを訴え、悪霊となって恨みを晴らそうとしますが、いま供養されているのを知って、これで成仏できると語って去って行きます。

能作者の卓抜な想像力は、漁師の殺された様をリアルに凄惨に描きます。「氷の如くなる、刀を抜いて」という謡に合わせて、漁師の怨霊が手に持った棹を剣と見立てて抜く所作をすると、ゾッとするような刀の閃光が見えるようです。そして次の瞬間、「胸のあたりを、刺し通し、刺し通さるれば」と、左の脇の下へ刀を二度グッと刺し通す所作で、悲鳴を上げる間もなく殺された一瞬を描きます。その後も、地謡は、海に沈められて波間に浮かぶ無惨な死骸の姿まで克明に描写します。このあたりはこの「不条理劇」のクライマックスです。しかし能は最後に救済を据えています。シテの着ける能面『廿余(はたちあまり)』は、男の怨霊の面のひとつで、哀れに痩せ衰え憔悴した相猊ですが、若い男ですので表情の悲惨さは『弱法師』の面などと比べれば控えめです。最後に弔いによって、「彼の岸」すなわち清澄な来世へと「御法の御舟」に乗って去ってゆく場面では、その表情も穏やかなものに見えました。

3月8日(日)曇り

この週末に、映画「おくりびと」を拝見しました(左写真は映画のパンフレット)。なかなかいい映画でした。「死」に携わる仕事を汚れたものとして遠ざけるような軽薄な人間観を拒絶したい、他の生物を食わずには生きてゆけない生物の「性(さが)」を感じ取ってほしい、或いは、「死」は生命を伝えてゆくための意味ある営みなのだ・・・そうしたメッセージたちをどうしても伝えたいという主演の本木雅弘君の執念、気迫を感じました。本木君がこの映画を作りたいと思ったきっかけになった「納棺夫日記」の著者である、青木新門さんのウェブサイトには、映画でも主題の一つを成しているこんな詩が掲載されています。

人は必ず死ぬのだから いのちのバトンタッチがあるのです

死に臨んで先に往く人が 「ありがとう」と云えば 残る人が 「ありがとう」と応える

そんなバトンタッチがあるのです

死から目をそむけている人は 見そこなうかもしれませんが

目と目で交わす一瞬の いのちのバトンタッチがあるのです

青木さんは、自身の著作の映画化の申し出があったとき、その脚本を見て、よくできているが、自分が「納棺夫日記」で訴えたかった死生観、宗教観とは別の「人間中心主義」の気配を感じて、自分の著作を「おくりびと」の原作とすることを断ったとのことです。その潔さも見事です。

3月15日(日)晴れ

あさって17日(火)は旧暦の如月(二月)二十一日で、春のお彼岸です。また20日(金・祝)は旧暦では如月二十四日、春分です。きょうはそうした春本番を感じさせるぽかぽか陽気でした。この陽気に誘われて家族三人で国立(くにたち)の我が家お気に入りの蕎麦屋へ出かけました。道すがら、春らしい景色を携帯で撮影しました。下の写真をご覧下さい。

さて、映画「おくりびと」制作のきっかけとなった青木新門さんの「納棺夫日記」(文春文庫)を読みました。確かに、青木さんのこの著書は、映画とはずいぶん趣が異なります。その最大の違いは、青木さんの風土に根ざした信仰が映画では捨象されていることです。青木さんは富山県東部の入善(にゅうぜん)の方です。この地域(加賀、越中)は、昔から浄土真宗の信徒が多く、戦国時代には「真宗共和国」を一世紀に渡って築いていたほどです。小生も三年ほど金沢で暮らしたことがありますので、その宗教的風土は実感できます。青木さんの著書は、自ら「死」に立ち会ってきた経験と照らしながらの親鸞への深い親愛の情と、親鸞を通じてブッダの原初の思想へ通じようとする志に貫かれています。小生は、読後、不思議な安らぎと光明を感じました。これはまさに誠実な信仰者の思索の軌跡です。

3月29日(日)晴れ

旧暦では弥生(三月)に入り、いよいよ桜咲く季節になりました。今日散歩の途中で撮した右写真も、花が下向きに垂れた桜の一種だと思います。図鑑では「やえべにしだれ(八重紅枝垂れ)」のように見えますが定かではありません(^^;。我が家にほど近い国立(くにたち)の染井吉野の桜並木はまだ二分咲きくらいで、お花見客も殆ど出ていませんでした。ところで前回の写真の中で、紫色の花の名がわからなかったのですが、郷里の知人の方が、メールで、あれはクロッカスですよ!と教えてくださいました。ありがとうございました。クロッカスは紫色だけではなく、黄色など様々な色があるのですね。

桜の季節は別れと出会いの季節でもあります。先週は我が娘の大学の卒業式があり、ようやく彼女も社会人として独り立ちする日が来ました。就職に当たって、小生の経験から新人としての心構えを話しておきましたが、思いのほか真剣に聞いてくれました。その素直さは社会で伸びてゆくためには良い資質だと思いました。実は、小生が話したのも、まさにその素直さを持てということだったのです。新人の特権は「わからないので教えてください」と先輩や上司に尋ねることができることです。ひとりよがりや妙なプライドが邪魔して「聞く耳」を持てない新人君や新人さんが時折いますが、そうした人たちは概して組織の中でうまく伸びてゆけません。謙虚で素直な質問には先輩たちもやさしくかつ厳しく教えてくれるはずです。我が娘には、そうした素直さ、柔軟さで仕事場に爽やかさをもたらしてくれるような新人になってほしいと念じています。親や祖父母からもらったお祝いで靴やカバンなど身の回りの準備の買い物もできたようです。いよいよ新しい日々の始まりです。

4月5日(日)晴れ

3月から4月へと時は移ってゆきます。新年度に入り、我が娘も新入社員としての第一歩を踏み出し、最初の配属先にさっそく赴任しました。周囲の先輩や上司はいい人が多いようで、緊張しながらも充実した一日の様子を饒舌に語ってくれました。左上の写真は、3月に娘が友人とカナダの極北地方へオーロラを見に行ったときのものです。幸い、見事なオーロラを見ることができたようですが、これもはるか昔の思い出のようだと言っていました。学生時代と社会人生活とのギャップは確かに小生の記憶の中でもずいぶんと大きかったような気がします。

さて、桜が満開です。きょうは国立(くにたち)の花盛りを家族で散歩しつつ楽しみました(写真上中央)。染井吉野ももちろんいいのですが、小生は、染井吉野に混じって通りの所々に散在しているピンクの濃厚な紅枝垂れや白っぽい清純な感じの大島桜もいいなと思いました。それらの濃淡こき混ぜた花の錦絵こそ、桜並木の素晴らしさだと感じた次第です。4月1日と4月3日には、靖国神社の夜櫻能に出かけました(写真上右と下)。この催しに出かけるのは3回目です。ただし、1日は雨天のため、日比谷公会堂での公演となりましたが、「羽衣」の美しい舞姿を楽しみました。3日は満開で、演目も桜に縁ある「嵐山」。いずれも宝生流の謡は節回しが美しいなと改めて感じました。

4月19日(日)快晴

今日は旧暦弥生(三月)二十五日、二十四節気のうちの「穀雨」です。この頃よく雨が降って万物を育成させ百穀を潤す、とされます。俗に言う「菜種梅雨」です。東京はさほど雨は降っていませんが、寒暖の差が大きく、我が家族も風邪気味です。しかし今日は気温も上がって爽やかな快晴でした。家族それぞれ、冬物コートや毛布をクリーニングに出したり、電気ストーブを倉庫にしまったり、夏物衣類を引っ張り出したりと、初夏に向かう支度をしました。通りには、たんぽぽの種の綿毛や躑躅(つつじ)の花の鮮やかな濃いピンクが目につきます(左写真)。

先週の週末は実家に帰省し、両親に娘の就職の話などをしてきました。小生夫婦は幸いまだ共に両親が健在ですが、さすがに四人とも「後期高齢者」になり、心身共にだんだん衰えが見られるようになりました。前回の府中宝生会の時、素謡「熊野(ゆや)」で、遠く離れた母を気遣う熊野(ゆや)を謡った師範のKさんの謡が美しくも悲しくて胸に染みました。