令和3(2021)年1月22日(金)曇天

写真は近くの公園で見つけた紅梅です。近づくと若梅の香りに全身を包まれました。梅は春を待ちきれずに咲き誇っていました。小生はちょうど今、仕舞「箙(えびら)」を習っています。これは能「箙」のキリの部分を舞うものです。「箙」とは、武士が戦場で矢を入れて背に負う円筒形の道具です。源平合戦の緒戦となる生田の合戦で、源氏方の若武者、梶原源太景李(かげすえ)が梅花の枝を箙に挿して奮戦した華やかな模様を、ずっと後になって、修羅道に落ちている源太の霊が通りかかった旅僧に語り、供養を頼んでまた冥界に帰るというお話です。

仕舞はこの能のキリの部分を舞います。旅僧の前に現れた甲冑姿の源太の霊は、はじめは修羅道の有り様の浅ましさを嘆きますが、やがてかつての生田の合戦における自分の華々しい戦ぶりを思い出し、箙に梅花の枝を挿し、先駆けの功名を得ようと敵に向かい、様々な秘術を尽くして戦う場面を見せます。やがて白々と夜が明け、源太の霊は旅僧に暇(いとま)を申し供養を頼んで冥界へと去って行きます。

みずみずしい若武者と盛りの花をつけた梅の枝の取り合わせは、凄惨な戦場で際立って美しく、源太の心意気のすがすがしさを感じさせます。見ている人は、生き生きとした躍動感を楽しめる場面で、能「箙」も戦の勝者を主人公にした「勝ち修羅」に分類され、めでたい曲目とされています。問題は、颯爽とした若武者のダイナミックな所作の数々を小生の年齢と運動能力でそれらしく見せられるか、という点です。二十分も稽古すると膝と腰に来る我が身が、よぼよぼした源太に見えないように精進します(笑)。

さて、さる十五日には、名古屋フィルの演奏会に行きましたが、その様子をフェイスブックに投稿したところ、面白いコメントを沢山いただきましたので、これを今回紹介します(ドヴォルザークの名演を縁に)。また、今回掲載したドストエフスキー読書日誌、第9回は「罪と罰」の最終回です(ドストエフスキー読書日誌から「罪と罰」(3/3))。拙文冒頭の写真は、レフ・クリジャーノフ監督によってロシアで映画化された『罪と罰』のDVDです。主人公ラスコーリニコフは、「如何に生くべきか」という問いを忘れた近代人へのドストエフスキーの憤りの象徴だ、というのが小生がこの小説から深く感じたことです。

令和3(2021)年1月3日(日)冬晴

あけましておめでとうございます。昨年は、当面の目標である「二冊目の著書の出版」と「大人が人間学を学ぶ場の設立」に向けて、半歩前進といったところでした。やはり人のご縁で物事は進むことを実感いたしました。また、前期授業がオンラインだったため、学生向け限定公開ながらYOUTUBERとしてデビューし(笑)、謡と仕舞の稽古やスイミング通いも継続しました。皆様の本年の益々のご活躍とご健康をお祈り申し上げます。

写真は、昨年10月の薮克徳師の社中会「篁風会」の発表会での仕舞「岩船」です。今年も謡・仕舞の稽古にも精進したいと思います。

今回は、新年にふさわしい良書をご紹介しています(楠木建・杉浦泰『逆・タイムマシン経営論』を勧める)。流行りものに乗ろうとすることが如何に愚かしいか、過去の経済誌から具体的に教訓を汲み取ろうとしています。来年度の勤務先大学のゼミ教材の一部として使おうと思います。

さて、マスメディアや知事たちは、相変わらずウィルスで大騒ぎしていますが、小生は、この動画(『松田政策研究所チャンネル』から特番『日本コロナの真実とは?コロナ狂騒曲の真相と処方箋』ゲスト:大阪市立大学名誉教授 井上正康氏)で大阪市立大学の井上先生のおっしゃっていることが正しいのではないかと感じております。冬なのですから、風邪に類似したウィルスが元気になるのは当たり前ではないですか。弱毒性のウィルスという正体がわかっても、まだこの大騒ぎは一体何なのでしょう?世界中のマスメディアが狂っています。小生は、相変わらず、新型コロナの弱毒性から「風邪のようなもの」と認識しています。政府が、なぜ感染症2分類を維持したままにしているのか、本当に不思議です。5分類にすれば、入院の要件等が緩和されて、医療逼迫の恐れも減るのではないでしょうか。安倍前首相の退任の記者会見の中には、2分類の見直しを検討するという項目が入っていたのに、なぜ放置されているのか、本当に不思議です。 しかし、もし変異種が強毒性になるようだと、話は全く別です。そういう変異があり得るのかどうかは、この動画を拝見してもよく分かりませんでした。唯一気になるのはその点です。

令和2(2020)年11月20日(金)曇り

さる15日、名古屋城に隣接する名古屋能楽堂(写真左)で催された「名古屋宝生会 定式能」を拝見いたしました。名古屋能楽堂のFBによれば、ここは1997年4月に完成した、舞台が総「木曽檜」づくりの能楽堂です。外観は名古屋城との調和を考慮した入り母屋屋根、建物配置は伝統的な日本建築の出隅、入隅を繰り返しながら斜め後方に退く雁行型、とのこと。またここの鏡板は、通常の老松の他に若松の絵があり、入れ替え可能になっているのも面白いです。

この日の主な演目は「井筒」と「綾鼓(あやのつづみ)」(写真右)。どちらも「恋」にまつわる能ですが、「井筒」は在原業平の妻とされる女性のしっとりした懐旧の思い、「綾鼓」は老いた男の叶わぬ恋への妄執が主題で、曲趣は全く異なります。

「井筒」は、月の美しい秋の夜に、業平の妻とされる紀有常(きのありつね)の娘の霊(シテ)が旅僧(ワキ)の前に現れ、幼馴染だった二人が井戸に互いの姿を映し合った思い出などを語り、やがて業平の形見の狩衣装束と冠を身に着けて懐旧の序の舞を舞います。この非常にしっとりした舞に続いて、感極まった紀有常の娘の霊が、井戸に走り寄り、薄(すすき)を掻き分けて、井戸に映る姿をじっと見つめます。この場面は、ほんの短い時間なのですが、一度見たら忘れられない強烈な印象を私たちに残します。井戸に映る姿は女なのですが、業平の狩衣装束を身に着けているので、男とも見えます。ですからここでは、シテは、男女一体となった自身の姿に過去の夫婦の数々の思い出を投影させて深い感懐に浸っているとも見えるのです。こういう象徴的な表現は能の最も得意とするところです。この日のシテの衣斐愛さんはお若い女流能楽師でいらっしゃいますが、序の舞の落ち着いた舞姿から、井戸に走り寄る素早い(心の中は烈しい)動きに転じる場面での「はっ」とさせる変化が見事でした。

この能の作者の世阿弥は、「筒井筒」など「伊勢物語」からいくつかの段を引用しそれらを巧みに組み合わせて、「伊勢物語幻想曲」といった趣の懐旧譚を作り上げています。舞台正面に据えられた、薄(すすき)を添えた井戸の作り物が非常に効果的です(写真をご覧ください)。はじめにこの作り物が舞台に運ばれ、薄が揺れるのを見ただけで、観客はしっとりした秋の気分になります。

さて、もう一つの「綾鼓」は、御殿に仕える庭掃きの老人(シテ)が身分違いの女御に恋してしまい、その噂を聞いた女御(ツレ)と家臣(ワキ)が、綾絹を張った鼓を打って音が鳴ったら女御が姿を見せようと老人に約束します。もとより綾を張った鼓が鳴るはずもなく、自分の老耳のせいで音が聞こえないだけかもしれないと一心不乱に鼓を打ち続けた老人も、ついに絶望し、悲嘆のあまり池に身を投げて死んでしまいます。やがて怨霊と変じた老人が現れ、女御に鼓を打ってみよと責め祟り(写真はその場面)、恨みが晴れることなく池に沈んで消えてゆきます。この能は、成就するはずのない願望を弄ばれた男の怨念を烈しく描いています。この日のシテの辰巳満次郎先生の、重厚な中にも怨念の激しさを含ませた劇的な表現は印象的でした。

さて、宝生流がとても重く扱うこの「綾鼓」と同工異曲に、観世流などで演じられる「恋重荷(こいのおもに)」という能があります。「恋重荷」では、鼓を打つのではなく、持ち上がるはずもない重い荷を運んで来たら女御が姿を見せようという話になっていますが、その他の筋はおおむね同じです。しかし両者の結末は決定的に異なります。老人の怨霊は、「恋重荷」では、自分の弔いをするならば恨みを消し去り女御の守り神となろう、と言って姿を消しますが、「綾鼓」では、恨めしの女御や、と怨嗟の言葉を並べたまま池に沈んでゆきます。「恋重荷」の方は、能の定式に従って、最後は怨念が晴れる契機を予感させて、言わば祝言に近い終わり方をしますが、「綾鼓」は、女御見たさに無理難題に挑み、そして絶望する男の妄執が、恨みの極限の姿となって現れ、凄まじい形相で女御を責め立てて去ってゆくという「救いの無い演劇」になっており、能としては異例です。同工異曲なのですが、その結末の差には、観世流と宝生流という流儀による芸能観の違いのようなものが伺え、非常に興味深いです。私が謡と仕舞を習っている宝生流は、こういう人間の情念が強く押し出された演目が重く扱われているように思われます。「綾鼓」以外にも「竹雪(たけのゆき)」という継子いじめを主題にした陰惨な演劇も、宝生流では時々取り上げますが、他流では滅多に出ないような気がします。宝生流の芸能観では、時には人間の暗い情念を見つめそれを表現することによって、人間の全体像を立体的に描くのも芸能のあり様だと主張しているように感じられるのです。尤も、これは私の独断と偏見ですが…。

令和2(2020)年11月14日(土)秋晴れ

今月から、京都で仕事の日には、遠縁の大学教員ご夫婦の家の離れに宿を借りるようになりました。今月8日の日曜日は久々に時間に余裕があったので、千本今出川にほど近いこのお家から、近所を散策しました。通りには、写真のような京風の民泊もあります。

西へ歩いて10分も経たずに、千本釈迦堂(正式名称は大報恩寺)に着きます(写真)。朝早いせいか、観光客がほとんどおらず、ゆったりと拝観できました。鎌倉時代創建の千本釈迦堂で私が特に興味深く拝見したのが「十大弟子立像」です。「十大弟子立像」は、ブッダの10人の高弟の姿を、鎌倉時代に快慶が描いた木造彫刻で、重要文化財に指定されています。一体の高さは1メートル弱で、それほど大きくはないですが、10人の弟子の個性が巧妙に描き分けられており、彼らがひとりひとり、今にも何か訴えかけて来そうな存在感に驚嘆しました。「大報恩寺の寺宝 VOL.1 十大弟子立像」というウェブに一体一体の写真が掲載されていますので、ご覧ください。この十大弟子の個性の描き分けやまるで生きているかのような見事な写実性は、快慶がいかに仏典に通暁し、想像力と創造力に富んだ仏師だったかを改めて思い知らされました。

私は、その中でもとりわけ「阿難陀」像に心惹かれました。「阿難陀」は「阿難」とも表記されます。元々のサンスクリット語のアーナンダを漢字に音訳したものです。アーナンダは、ブッダの従兄弟(いとこ)に当たる若い弟子で、ブッダの晩年に、老いたブッダの世話をしながら、修行に励んだ人物です。ブッダから親しく話を聞く機会が多かったので、ブッダ死後に仏典を編む時には、アーナンダの見聞が参照されることが多かったようです。仏典の多くが「如是我聞(かくの如く我聞けり)」で始まるのは、アーナンダがブッダから直接聞いたことを記した形跡だと言われています。快慶仏師のアーナンダ像は、まるで少年のような顔立ちで精気にあふれています。ブッダに仕えた一途で純粋な性格をうまく捉えています。

千本釈迦堂を後にして、さらに西へ歩くと、ほどなく北野天満宮に着きます(写真)。ここは、菅原道真公をお祀りする全国の天満宮、天神社の総本社です。菅原道真公は、幼少の頃より学業に優れ、情緒豊かな和歌を詠み、格調高い漢詩を作るなど優れた才能の持ち主でした。また、学者出身の政治家としても卓越した手腕を発揮しました。私は、道真公が遣唐使廃止の建言を行ったことによって平安文化の成熟と日本文明の独自化の契機となったことが、日本の文明史から見てとりわけ意義深いことだと思います。多少とも学問を志す身として、私も道真公のご恩を忘れるわけにはゆきません。この日、境内は七五三の家族連れで賑わっていました。

さて、下宿先のお家から徒歩7分ほど北へ歩いたところに船岡温泉があります(写真)。ここは天井の高い立派な銭湯で、レトロな雰囲気が心地よく、しかも色々な種類のお風呂があり、いつ行っても賑わっています。私も病みつきになり、京都にいる日は毎日通っています。同志社大学と立命館大学の中間にあるせいか、大学生と思しき若い男の連れが自転車で大勢来ています。

さて、ドストエフスキー読書日誌、第8回は「罪と罰」の二回目です(ドストエフスキー読書日誌から「罪と罰」(2/3))。『罪と罰』は、過去いろいろな国で何度も映画やドラマや演劇として上演されていますが、拙文冒頭の写真は、近年ロシアで映像化された『罪と罰』のDVDのジャケットです。Amazonのカスタマーレビューを見る限り、なかなか重厚で時代背景やロシアの風俗なども精緻に描かれていていい映像だとの評判です。さて、今回は、あまり注目されていないと思われるエピローグに着目して、ラスコーリニコフがその後どんな人生を歩むのかを考察しました。ここでも、小林秀雄が非常に鋭利で説得力のあるドストエフスキー観を披歴しています。

令和2(2020)年11月6日(金)秋晴れ

さる11月1日に名古屋東部の覚王山にある日泰寺(にったいじ)へ参詣しました。日泰寺はいずれの宗派にも属さない日本の全仏教徒のための特別な寺院です。その謂れは、日泰寺のウェブによれば以下の通りです。明治31(1898)年、ネパールの南境に近い英領インドのピプラーワーというところで、英国駐在官ウイリアム・ペッペが古墳の発掘作業中に人骨を納めた一つの壺を発見した。その壺には西暦紀元前3世紀頃の古代文字が刻まれており、解読したところ「この佛陀の舎利瓶は釈迦族が兄弟姉妹妻子とともに信の心をもって安置し奉るものである」と記されていた。これは、原始佛典に、佛陀が死去した後、遺体を火葬に付し、遺骨を八つに分けてお祀りし、釈迦族の人々もその一部を得たとする記載が事実であったことを証明するものだった。当時西欧の学者の間では、佛教の教祖である佛陀なる人物は実在したものではあるまいとの見方が一般的であって、一部の学者にいたっては佛陀信仰を太陽神話の一形式であるとの見方をしていた。そうした状況がこの発掘によって一変し、佛陀の実在が立証され、19世紀東洋史上の一大発見となった(左写真がピプラーワーで発掘された佛陀の真骨を納めた舎利瓶)。

その後インド政庁はこの舎利瓶の呈出をうけ、舎利瓶はカルカッタの博物館に納めたのであるが、佛陀の遺骨は佛教国であるタイ国(当時シャム)の王室に寄贈した。時のタイ国々王チュラロンコン陛下は大いに喜ばれ佛骨を現在もあるワットサケットに安置しお祀りしたのであるが、その一部を同じく佛教国であるセイロン、ビルマに分与せられた。この時日本のタイ国公使の稲垣満次郎はこれを見聞し、羨望にたえず、日本の佛教徒に対してもその一部を頒与せられんことをタイ国々王に懇願し、その結果「タイ国々王より日本国民への贈物」として下賜するとの勅諚が下された。日本で佛陀の真骨を受け入れる場所については、様々な経緯があったが、最終的には名古屋に新寺院を建立することになり、名古屋市民あげての協力によって現在の地に10万坪の敷地を用意し、明治37(1904)年、佛陀を示す「覺王」を山号とし、日本とタイ国の友好を象徴する「日泰寺」の寺号を持つ寺院が誕生した。以上が日泰寺略記です。

中央写真は、佛陀の真骨を安置する「奉安塔」の入り口から撮影したものです。普段は柵の外からしか参拝できません。門の奥に見える拝殿の中央下に白っぽいものが見えるでしょうか。これこそ奉安塔なのです。大正7(1918)年に完成した、伊東忠太氏の設計によるガンダーラ様式の花崗岩の佛塔で、二階部分に佛舍利が安置されています(右写真)。私は、かねてより、信仰ということとはちょっと違うかもしれませんが、歴史的人物としてのブッダに深い親しみを感じ、彼を敬愛してきました。その私の気持ちについては仏典へのアプローチに書きましたので、是非お読みください。この日は、柵の外からではありましたが、ブッダの真骨からわずか50メートルほどの近さまで近づいて彼と対話することができ、不思議な感慨で胸がいっぱいになりました。

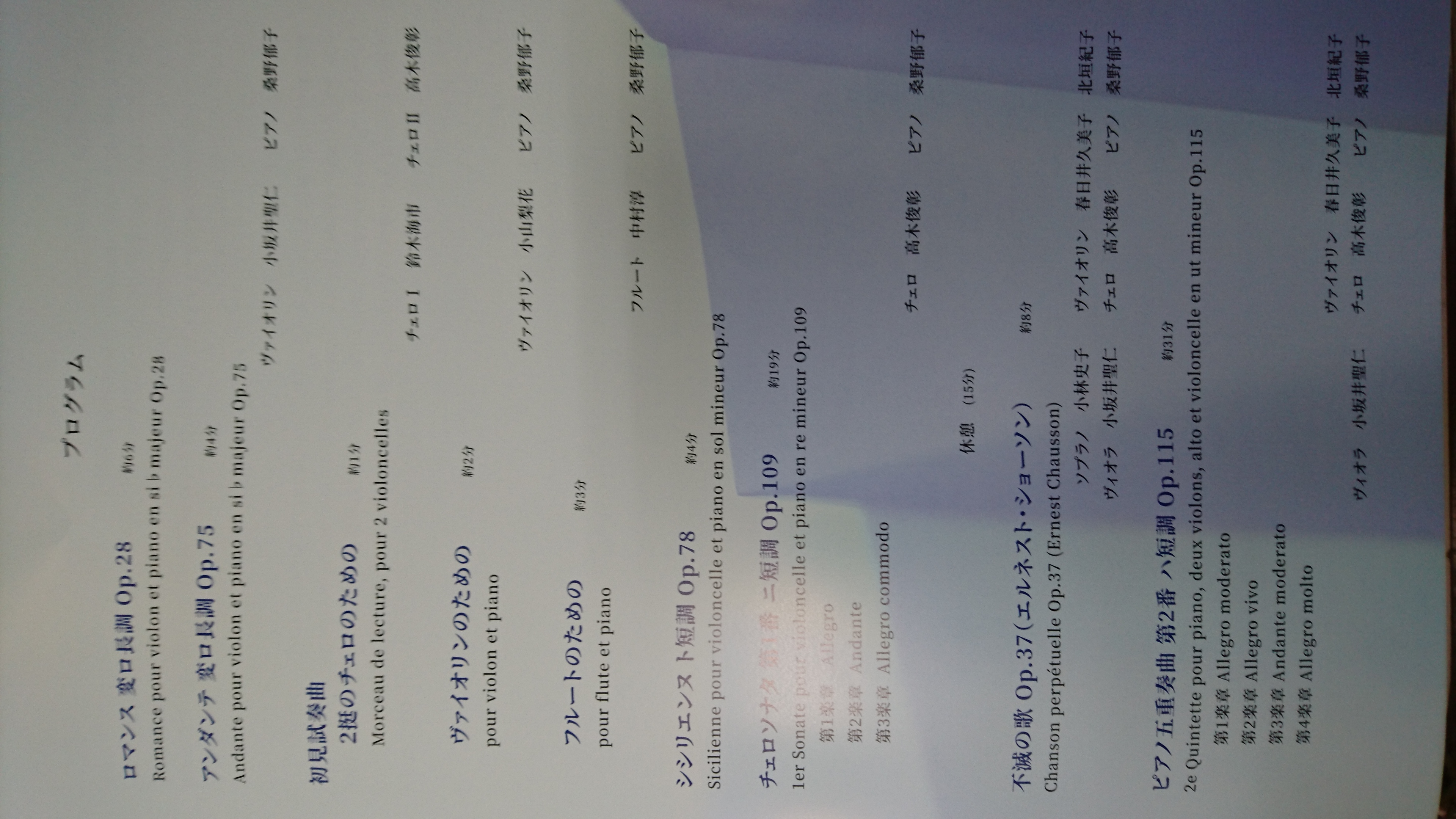

日泰寺を参拝した後、伏見の電気文化会館で催された名古屋在住のプロ演奏家たちの室内楽集団である「レーベイン・ムジーク」によるフォーレ室内楽全曲演奏会の第1回目に行きました。フォーレが好きで好きでたまらないとおっしゃる、レーベイン・ムジークの主宰者でありピアニストの桑野郁子さんが始められた企画です。再来年まで5回に亘ってフォーレの室内楽全曲が演奏される予定です。ガブリエル・フォーレは、19世紀末から20世紀初頭に活躍したフランスの音楽家です。フォーレではレクイエムがよく知られていますが、彼の本領は室内楽、歌曲、ピアノ独奏曲にあります。特に私が「好きで好きでたまらない」のが室内楽です。フォーレの音楽には、濃厚だけれど親しみやすいロマンティシズムに満ちた音楽と、晦渋で陰鬱でとっつきにくい音楽とがあります。前者は広く愛好されますが、後者を好きになる人は多くありません。しかしフォーレの魅力の奥深い所は後者に存在しており、このフォーレの深奥にたどり着いた少数の者は、もうフォーレから離れられなくなります。私もこの企画をされた桑野さん同様、フォーレから離れられなくなった少数の愛好者の一人です。晦渋で陰鬱でとっつきにくい音楽の中から、宝石のような輝きや鼓動や印象派的な色彩や人間的な苦悩とか諦念といった聞き手の心を動かす様々な「力」を感知した人は、その複雑で奥深い味わいに陶然とするのです。この「力」をうまく説明するのは至難ですが、少なくとも言えることは、こういう種類の音楽の魅力はドイツ・オーストリア系の音楽家からは出てこないということです。

この日のプログラム(写真参照)のうち、冒頭の「ヴァイオリンとピアノのためにロマンス」から、フォーレの作ったメロディの中で最も人口に膾炙している「チェロとピアノのためのシシリエンヌ」までは「濃厚だけれど親しみやすいロマンティシズムに満ちた音楽」で、誰もが口ずさみたくなるような性質を持っています。しかしそれより後の「チェロソナタ第1番」と「ピアノ五重奏曲第2番」となると、そうはいきません。メロディもリズムも不定形・不規則で、とても歌える性質の音楽ではありません。いずれもフォーレが70歳を超えてから作った曲で、耳疾も進んだせいか、かなり屈曲した音楽です。しかし辛抱強く聞き入ると、フォーレ生来のロマンティックな情緒や色彩感覚や老いの諦念が音楽の「行間」から湧き出ているのに気づき、暖かでしっとりした気分になります。これらは決して「暗い」音楽ではないのです。少なくとも、ここに繰り広げられているのは、ドイツ後期ロマン派の重苦しい自意識の世界ではありません。もっと清澄な世界です。きょうの演奏会で、これら晩年の2曲の魅力を改めて感じさせてもらいました。クラシック音楽の演奏会に行くのは2月以来でした。生の演奏に飢えて乾ききった心に、熱のこもった室内楽の音の交響が、干天の慈雨のように降り注いでくれました。

さて、ドストエフスキー読書日誌、第7回は「罪と罰」の初回です(ドストエフスキー読書日誌から「罪と罰」(1/3))。「罪と罰」は(若い頃に?)お読みになった方も多いのではないでしょうか。私は恥ずかしながら、60歳を過ぎて初めて読みました。今回は、あらすじや私の好きな脇役について書きました。この小説の偉大さについては、次回とその次の二回に亘って感ずるところを述べてみたいと思います。

令和2(2020)年10月17日(土)雨

きょうは急に寒くなり、朝方慌てて毛布を取り出して被って寝ました。暑い日と寒い日が入れ代わり立ち代わり現れながら、季節は秋を深めています。さて、YOUTUBEに宝生流の最近の定期公演がアップされました。これは、J-LODlive(コンテンツグローバル需要創出促進事業)の採択を受けた宝生流の能楽公演の様子を配信しているものとのこと。さっそくさる9月19日の若手能楽師を中心にした「五雲会」の模様を拝見しました。「呉服(くれは)」「藤栄(とうえい)」「殺生石」の能三番が収められていましたが、 ところどころカットされたダイジェスト版となっており、このチャンネルの宣伝文句を借りれば「見どころだけをギュッとまとめた、いいとこどりの動画」となっています。画像も音声もとてもきれいですし、英語の字幕や用語解説のアナウンスも入っており、外国への発信も狙ったいい企画だと思いました。日本人でも古文より英語の方が得意な方にはピッタリです(笑)。まあ、しかし、どんなに素晴らしい動画であっても、生で舞台を拝見するのには及びません。カメラとマイクを通じた動画では、やはり現場の空気感を伝えることはできないからです。これは大学の授業やビジネスの現場でも同様で、オンラインでは空気感は全く伝わりません。早く能楽や西洋古典音楽の満席の公演を心ゆくまで楽しみたいものです。

さて、ドストエフスキー読書日誌、第6回目は「死の家の記録」の最終回です(ドストエフスキー読書日誌から「死の家の記録」(3/3))。今回は、この小説に書かれなかったけれども、ドストエフスキーの獄中生活でおそらく最も重要な経験について書きました。それは、彼の内なる信仰の蘇生です。刑期を終えたドストエフスキーの心の内で「神の否定者」と「神を渇望する者」とが葛藤するようになり、以後の彼の小説の人物たちにその両面が表象されてゆきます。「白痴」のイポリット、「悪霊」のスタヴローギン、「罪と罰」のラスコーリニコフ、「カラマーゾフの兄弟」の次男イワンには「神の否定者」が、一方、「白痴」のムイシュキン公爵、「悪霊」のチホン僧正、「カラマーゾフの兄弟」の三男アリョーシャやゾシマ長老には、「神を渇望する者」が表象されています。

2021年1月22日 ドヴォルザークの名演を縁にを掲載

2021年1月22日 ドストエフスキー読書日誌から「罪と罰」(3/3)を掲載

2021年1月3日 楠木建・杉浦泰『逆・タイムマシン経営論』を勧めるを掲載

2020年11月14日 ドストエフスキー読書日誌から「罪と罰」(2/3)を掲載

2020年11月6日 ドストエフスキー読書日誌から「罪と罰」(1/3)を掲載

2020年10月17日 ドストエフスキー読書日誌から「死の家の記録」(3/3)を掲載

小生が自作の雑文集を公にしようと思い立った経緯は、本文の「序」をお読みいただきたいのですが、要するにこのホームページは、「情報」を得るためのサイトではありません。自立した大人が「考えるヒント」を得るためのサイトであり、より良き生き方を求める人が「古典と対話するための感性」を覚醒させるためのコーナーであり、日々実務に追われる誠実な職業人が「日常生活から離れた知的好奇心」を喚起するためのページです。

このサイトは、あたかも本を読むような構造に出来ています。どうか読書気分で開いて下さい。ただしインターネットの唯一の欠点は、本と違い、寝転がって読めないことです。そのうちにまとめて本にできたら、と思っています。

ご意見、ご感想などを是非メールでお寄せ下さい。できる限り、お返事するようにします。もしあなたのご意見、ご感想を公開させていただいてよろしければ、掲示板にご記載下さい(ペンネーム、匿名でも結構です)。 平成12(2000)年5月

◆序 ◆古典派からのメッセージ・1973年〜1999年:すべて掲載済み

◆古典派からのメッセージ・1999年〜2000年:四編を除き掲載済み ◆古典派からのメッセージ・2001年〜2002年:三編を除き掲載済み ◆古典派からのメッセージ・2003年〜2004年:一編を除き掲載済み ◆古典派からのメッセージ・2005年〜2006年:三編を除き掲載済み ◆古典派からのメッセージ・2007年〜2008年:すべて掲載済み ◆古典派からのメッセージ・2009年〜 :掲載中