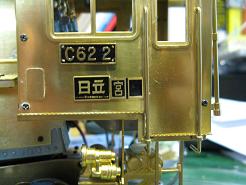

2007�N8��������A�f�A�S�X�e�B�[�j�́u�T�� ���C�@�֎�C62�����v�ŁA���T�AC62�̖͌^�̐���Ɏ��g�݂܂������A

100���Ŋ������A�͌^�͊������܂����B

���́u�T�� ���C�@�֎�C62�����v�́A�������Ă���p�[�c��g���āA100�T�Ԃ����Ď�����1/24��C62������������Ƃ������̂ł��B

�f�A�S�X�e�B�[�j�́A�u���E��YDVD�R���N�V�����v��u��͑�a�����v���ŁA

�ȑO����e���r��CM�ɂ��o�ꂵ�Ă��܂������A���܂苻���������܂���ł����B

�ł�����͂����āu���}�ߥ�͂Ɓv���������h�������C�@�֎�C62�̖͌^�Ƃ������ƂŔ�т��܂����B

���͐̂���S���͑�D���ł����A�N���t�g���D���ŁA���܂łɂ�N�Q�[�W�̃��C�A�E�g����C�@�֎Ԃ̃v�����f��������Ă��܂����B

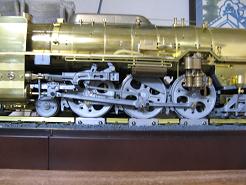

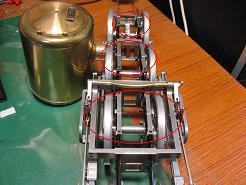

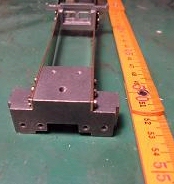

�����1���[�g���߂��ɂ��Ȃ�{�i�I��C62�̖͌^�ŁA�p�[�c�́A�^�J����̂ɂ����_�C�L���X�g�E���������Ȃǂ̋������B

������ɂ����Đڒ��܂ƃl�W���g���āA�g�ݗ��Ă邱�Ƃ��ł��܂��B

�����̋łɂ́A���ւ���]���A�O�Ɠ������A���Ɖ��܂ŏo����Ƃ������̂ł��B

���́AC62���C�@�֎��ɂ͎v���o������܂��B���Z���̎�(1962�N���Ǝv���܂�)�A�����P�g���C���Ă�����B���A�ċx�݂ɗ��s���܂������A ���̍��́A�܂��q��@�͍����ȏ�蕨�ŁA��Ԃ���ʓI�ł����B����Ȃ킯�ŁA�����E�����Ԃ��A��s�̐Q����}�u���������v�𗘗p���܂����B �܂��A���C���V����(1964�N�J��)���Ȃ�����ŁA�����̐V�^20�n�q���g�p�́u���������v�́A�u���[�g���C���ƌĂ�āA���S�̉Ԍ`��Ԃł����B �[���A�����w�Ԃ��A�_�˂̂�����Ŗ邪�����A�����ɒ������̂́A�����̒����������ƋL�����Ă��܂��B �����A�R�z�{���́A�L���E���֊Ԃ��A�܂��d������Ă��炸�A���̋�Ԃ����C�@�֎�C62�������Ă��܂����B �X�s�[�h�����A�L���܂ł�EF58�^�d�C�@�֎��ɂ͋y�Ȃ��������̂́A�邪�����Ė��邭�Ȃ����S�H��^�����ȉ����Ȃт����āA �d���ו��Ԃ��܂߂�13���Ґ��̒����u���[�g���C�����A�͋�����������C62�̗E�p���A����̋q�Ԃ̑�����A�����ƖO�����ɒ��߂Ă����̂��o���Ă��܂��B

�Ȃ��A�����́A�d��(����/��)�A��d���̍��݂��Ă�������ŁA�����L���Ԃ͒����d���A�L�����֊Ԃ͔�d���A���֖�i�Ԃ֖̊�g���l���͒����d���A��i�����Ԃ͌𗬓d���ł����B

���̂��߁A�����L���Ԃ͒�����EF58�^�d�C�@�֎ԁA�L�����֊Ԃ�C62���C�@�֎ԁA�֖�g���l����(��ւ��̃f�b�h�Z�N�V�����ʉ߂̂��߂�)���p��EF30�^�d�C�@�֎��A��i�����Ԃ͌𗬂�ED72�^�d�C�@�֎����g���Ă��܂����B

���}��Ԃɂ�������炸�A�@�֎Ԍ����ׂ̈ɁA�w�Ɋ��x��������Ԃ����̂ł����A�S���t�@���ɂƂ��Ă͋@�֎Ԍ����Ƃ��������[���V�[�������x�����킦��y���݂�����܂����B

|

���́AC62���C�@�֎��ɂ͎v���o������܂��B���Z���̎�(1962�N���Ǝv���܂�)�A�����P�g���C���Ă�����B���A�ċx�݂ɗ��s���܂������A ���̍��́A�܂��q��@�͍����ȏ�蕨�ŁA��Ԃ���ʓI�ł����B����Ȃ킯�ŁA�����E�����Ԃ��A��s�̐Q����}�u���������v�𗘗p���܂����B �܂��A���C���V����(1964�N�J��)���Ȃ�����ŁA�����̐V�^20�n�q���g�p�́u���������v�́A�u���[�g���C���ƌĂ�āA���S�̉Ԍ`��Ԃł����B �[���A�����w�Ԃ��A�_�˂̂�����Ŗ邪�����A�����ɒ������̂́A�����̒����������ƋL�����Ă��܂��B �����A�R�z�{���́A�L���E���֊Ԃ��A�܂��d������Ă��炸�A���̋�Ԃ����C�@�֎�C62�������Ă��܂����B �X�s�[�h�����A�L���܂ł�EF58�^�d�C�@�֎��ɂ͋y�Ȃ��������̂́A�邪�����Ė��邭�Ȃ����S�H��^�����ȉ����Ȃт����āA �d���ו��Ԃ��܂߂�13���Ґ��̒����u���[�g���C�����A�͋�����������C62�̗E�p���A����̋q�Ԃ̑�����A�����ƖO�����ɒ��߂Ă����̂��o���Ă��܂��B

|  |

�@

�u�T�� ���C�@�֎�C62�����v�́A100���ŏI���Ȃ̂ŁA��������܂łɁA100�T�A�ق�2�N�Ԃ�����܂����B

�ƂĂ����������B�������A1��1,890�~(�n�����̂�990�~)�Ƃ������ƂŁA�S���ł��悻20���~�B

1����4���Ƃ��āA����7,560�~�B���\�ȏo��ł����B

�ł��A���������āA���ʂƉ�������g�ݗ��Ă��Ƃ���ŁA���������C�@�֎Ԃ̈ꕔ�Ƃ킩��y���݂����킦�A

���������ӂ��^�J�̂ǂ����肵�������ɂ́A���L���閞�����������Ă��܂����B

�q���̍�����v�����f����y�[�p�[�N���t�g�͐���������Ă��܂����B

���C�@�֎Ԃ́A�����āA40�Z���`�ʂ̃v�����f������������Ƃ�����܂����A�������̖͌^��g�ݗ��Ă�̂͏��߂Ăł��B

���̃L�b�g�́A�ڒ��܂œ\��t����Ƃ���́A�v�����f���Ƃ��܂�ς��Ȃ��̂ł����A�v���͐^�J���l�W�~�߂��邱�Ƃ��K�v�ł����A��ʓI�ȓ���ɉ����āA

�R���p�E���h�Ȃǂ̖�������X�����K�v�ŁA�v�����ȏ�Ɏ��Ԃ�������܂����B

�{����100���܂ő������ȁA����ς莟���甃���̂�߂悤���ȁE�E�E���S�O�̋C�����ɂȂ锽�ʁA��������Əd������������Ɏ��ƁA

����ɉ�����Ă������i����ɓ��ꂽ���āA���̊����҂��������Ȃ��Ă��܂��̂ł����B

�g�ݗ��Ăė\�z�ʂ�̎p�ɂȂ�y�����A�A�����W�������đz���̈����p�ɂȂ�y�����A�����ō���Ă����A���킦����̂ł��B

�����������n�߂��̂ł�����A�Ō�܂ō��I���悤�Ɗ撣��A����Ɗ������܂����B

| C62��v���� | |||

|---|---|---|---|

| �S�� 21,475mm |

�S�� 3,980mm |

�O�� 1,067mm |

���z�u 2C2 �n�h�\�� |

| ���֒��a 1750mm |

�V�����_ 520mm�~660mm |

�{�C���[���� 16.0kg/cm2 |

�Ίi�q�ʐ� 3.85m2 |

| �S�`�M�ʐ� 244.5m2 |

�ߔM�`�M�ʐ� 77.4m2 |

�S�����`�M�ʐ� 167.1m2 |

�{�C���[���e�� 9.87m3 |

| �@�֎ԏd�� 88.83t |

�ő厲�d 16.08t |

�Y���ԏd�� 56.34 |

�g�p���C��16kg/c�u |

| �o��1620�n�� |

�ō����x100km/h |

���a1750mm |

������3870mm |

(��)�����̍��ڂ̐����ɂ́A�t���[�̕S�Ȏ��T�uWikipedia�v�փ����N��\�炵�Ē����Ă���܂��BWikipedia �̋L���́A�̔�����Ă�S�Ȏ��T�ƈ���Č��\�ϓ����܂����A���e�ɐM���������Ȃ��Ƃ����ӌ���������܂��B�e���̔��f�ł����p�������B

�lj�2�F�u�lj����[���p�[�c�v�̎�t�@(2009/12/01)�@

�lj�2�F�u�lj����[���p�[�c�v�̎�t�@(2009/12/01)�@

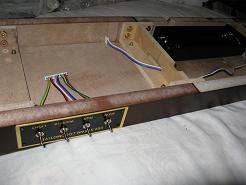

��������3�������o���ĖY�ꂩ�������ɁA�f�A�S�X�e�B�[�j����A�u�lj����[���p�[�c�v���͂��܂����B

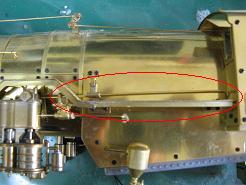

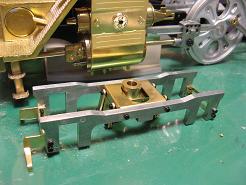

���ւƓ��ւ̊Ԃ܂�A���ւ���]�����郍�[���[���j�b�g�̊Ԃ̃��[���́A�S100���̒��Ɋ܂܂�Ă��܂���ł����B

�]���Ă��̕����́A���[�����ꂽ�悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂����B�����C�ɂ͂Ȃ��Ă͂��܂������A��͂�ǎ҂���̃N���[�����������̂ł��傤�B�f�A�S�X�e�B�[�j�́A���̃p�[�c���ŗp�ӂ��đ����Ă��܂����B���̃p�[�c�����t���āA���[���̐�ڂ��Ȃ��Ȃ�܂����B

|  |

�lj�1�F�f�B�X�v���C��J�o�[�̎�t���@(2009/08/28)

�lj�1�F�f�B�X�v���C��J�o�[�̎�t���@(2009/08/28)

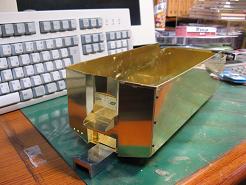

�f�A�S�X�e�B�[�j����A�yC62�����z����w�Ǔ��T�̃f�B�X�v���C�J�o�[���͂��܂����B�A�N�������̑g���Ď��ł��B�����g�ݗ��Ė͌^�ɂ��Ԃ���ƁA�����������܂����B

�f�B�X�v���C��J�o�[�̎�t |

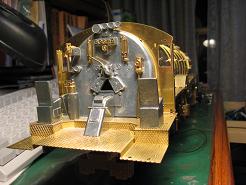

��100���F�i���o�[�v���[�g��t���ŏI�d�グ�@(2009/08/08)

��100���F�i���o�[�v���[�g��t���ŏI�d�グ�@(2009/08/08)

�Ƃ��Ƃ��ŏI���̑�100���ł��B�ŏI���́A�p�[�c�_���������̂ƁA���ꂼ�ꂪ�ׂ����̂Ŏ�t���Ɏ�Ԃ�������A

���\�A�������Ԃ��₵�܂����B

�o���オ���āA���˂Ă���u���ꏊ�Ƃ��ċĂ������A���b�N�̏�ɏ悹�܂����B

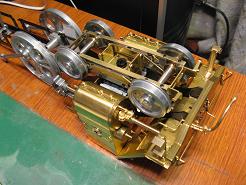

�ȑO�ɑ��点�Ă���N�Q�[�W�̃u���[�g���C������ׂĂ݂�ƁA�@�֎Ԃ�5��̋q�Ԃ��q�����̂Ƃقړ��������B���߂Ă��̑傫���������܂����B

�c�o���}�[�N�̎�t |

�O���e�[�������v�̎�t |

�i���o�[�v���[�g�A���A�於�[�̎�t |

�i���o�[�v���[�g�A�e���_�[�e�[�������v�̎�t |

���S�ّ���ƈ��S�ق̎�t |

�@�֎ԏ㕔�Ɖ��������������� |

|

|

|

| ��Ɗ��̏��C62-2 | |

|

|

| HDD��I�[�f�B�I�Z�b�g�̃��b�N�Ɉڂ��A�ŏ�i�֏悹�ď���܂����B | |

|

|

| N�Q�[�W�ԗ����ꏏ�ɕ��ׂĂ݂�ƁA���̋��傳���킩��܂��B | |

��99���F�A����̎�t�@(2009/08/01)�@

��99���F�A����̎�t�@(2009/08/01)�@

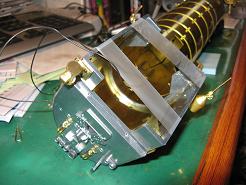

�@�֎Ԃƃe���_�[�̉����̍Ō�̕��i�ł���A����̎�t�ł��B���̘A����́A�`����d�g�݂������ɋ߂�����ŁA

����s���Ń��b�N�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�A���킪���āA�t�����g�r���[�ƃ��A�r���[���������܂��������ɂȂ�܂����B

����ł��悢�抮���ł��B

�@�֎Ԃւ̘A����̎�t |

�e���_�[�ւ̘A����̎�t |

��98���F�{�C���[����̃f�B�e�[����t�@(2009/07/27)

��98���F�{�C���[����̃f�B�e�[����t�@(2009/07/27)

�t�~�فA�t�]�@�Ă��A�t�]�@���b�h�ȂǁA�{�C���[�̍��E�̃f�e�B�[������t���A�@�֎ԏ��蒆�S�Ɏd����s���܂����B

�i���o�[�v���[�g�ȂǁA�ŏI���Ŏ��t���镔�i���c���A�@�֎ԏ���̑g�����������܂����B

�t�~�ߕقƋt�]�@���b�h |

�t�]�@�e�R |

��97���F���ււ̃u���[�L�̎�t�@(2009/07/21)

��97���F���ււ̃u���[�L�̎�t�@(2009/07/21)

���[�^�[����t�����ւ������Ƃ��o����悤�ɂȂ�A���̋@�֎Ԃ̖͌^�̑g���̑�͏I�����A���悢��ŏI�i�K�ɓ���܂����B

��97�������100���܂ł́A�@�֎Ԃ̊O�ς̍Ō�̎d�グ�ł��B��97���̓u���[�L�̎�t�ł������A���ւƃs�X�g��������g��ł��镔���ւ̎�t�ŁA

�ׂ��ȂƂĂ���ςȍ�Ƃł������A�s�X�g���̃��b�h�̈ʒu��ς���Ȃǂ̍H�v�����āA���Ƃ����t���邱�Ƃ��ł��܂����B

�u���[�L�̐����q�Ɛ����q�b���r�X�Ōq���A ��g�Ɏ�t���A�������ō��E�����т܂����B |

3�̓��ւɃu���[�L���t���܂����B |

��95���`��96���F���։�]�@�\�̑g���@(2009/07/15)

��95���`��96���F���։�]�@�\�̑g���@(2009/07/15)

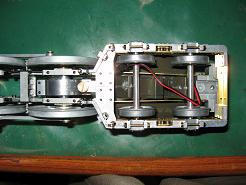

���̖͌^�́A�����̏�ɏ悹�ď����Ă������̂ŁA���点�邱�Ƃ͖ړI�ł͂Ȃ��̂ł����A�������܂܂œ��ւ���]�����邱�Ƃ��o���܂��B

��95���`��96���́A��3���ւ���]������ׂ̃��[�^�[�ƃM�A�[�̎�t�ł��B

��95���ł́A�܂��D����g���āA�����Ƀ��[�^�[�����t���܂����B���Ԃɂ̓��[�^�[�͂Ȃ��A�͌^�����̂��̂Ȃ̂ŁA

�o���邾���ڗ����Ȃ��悤�ɂƁA�Ύ��̒��Ɏ��߂��̂́A�ǂ��A�C�f�A���Ǝv���܂����B

���Ԃł́A�s�X�g���̉����^���́A�܂���2���ւɓ`���A�s�X�g�����b�h�ŁA��1���ւƑ�2���ւɂƓ`���̂ł����A

���̖͌^�ł́A���[�^�[�ő�3���ւ̉�]�������A���̉�]���s�X�g�����b�h����āA��2�A��1���ււƓ`���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

���ׁ̈A��3���ւ̃M�A�Ɋ��ݍ����E�H�[���M�A���x����M�A����g���āA��g�Ɏ�t���A���[�^�[�Ƃ́A�r�j�[���̃W���C���g�Ōq���܂����B

���̌�A�ԑ̂𗠕Ԃ��ɂ��āA�D���̉����ɏ]��Ԃ���t���܂������A���ꂪ�ׂ��ȍ�ƂŁA�ƂĂ���ρB���\�Ȏ�Ԃ�������܂����B

�S�ďI����āA���H�Ɏԑ̉������悹�A���[�^�[�ɒʓd���Ă݂��̂ł����A���[�^�[�͉��A���ւ��ꉞ��]����̂ł����A

�r���Ŏ~�܂肻���ɂȂ邭�炢�����������B�ǂ����A��2���ւ��X���[�Y�ɉ�]���Ȃ��悤�ł��B

��2���ւ́A���ԂɎ����āA�Ԏ����㉺����悤�ɂȂ��Ă���̂ł����A���ꂪ�Ȏ҂̂悤�ŁA

�����Ƒ�g�̂킸���ȃK�^�ŁA��2���ւ̕Б��̎ԗւ������オ��悤�ɂȂ�A��3���ւ����2���ււ̃s�X�g���ɂ�铮�͂̓`�B��

���܂������Ă��Ȃ��悤�ł��B�ԑ̂������ɌŒ肷��܂łɁA�Ԏ��̏㉺������߂ČŒ肵�ăK�^�����Ȃǂ��āA

���܂���]����悤���s���낵�Ă݂悤�Ǝv���܂��B

��95���F���[�^�[�̊D�����ւ̎�t |

��96���F�M�A���̑g�� |

��96���F�D����M�A�����g�Ɏ�t���A ���[�^�[�ƃE�H�[���M�A������ |

��96���F�]��Ԃ��g�Ɏ�t���āA�I�� |

�ԑ̉�������H�ɏ悹�A���[�^�[�ɒʓd�����ւ̉�]���m���߂܂����B |

��92���`��94���F�������H�̕~���@(2009/07/01)

��92���`��94���F�������H�̕~���@(2009/07/01)

��92���`��94���́A�����ւ̐��H�̎�t�ł��B��92���ł́A�܂������ɗ��ʃe�[�v���g���Ď����ō��ꂽ�o���X�g��~���A

���̌�Ńo���X�g�̌��ԂɁA�ؐ��̖����͂ߍ���ł����܂����B���I����ƁA�����炵���Ȃ�܂����B

��93���ł́A�X�p�C�N��̃��[���t�H���_�[�ɏu�Ԑڒ��܂Œ����Ă��疍�̌��ɖ��ߍ��݁A���[������������ŌŒ肵�܂����B

������ł́A�ڒ��܂Ȃ��Ń��[���t�H���_�[�ɖ��ߍ��ނ����ł����A���ꂾ���ł͔��������ŐS�z�Ȃ̂ŁA�u�Ԑڒ��܂ŌŒ肵�܂����B

�u�Ԑڒ��܂����Ă��疄�ߍ��ނƂ����̂͌��\��Ԃ�������A40�̃��[���t�H���_�[��S�Ă��I��点�邱�̍�Ƃ͑�ςł����B

����ŁA���ւ̕����ȊO�̐��H�~�݂��I���܂����B

���̖͌^�ł́A�@�֎Ԃ������ɒu�����܂܂œ��ւ���](��])�����邱�Ƃ��ł��܂��B���ׁ̈A���ւ����[���ɐG��镔���ɂ�

���[���[��x�A�����O�ɂ��āA���ւ��X���[�Y�ɉ��悤�ɂ��Ă��܂��B

��92���F�����Ɩ��̎�t |

��93���F���[���̎�t |

��94���F���ւ��G��镔���Ƀ��[���[��x�A�����O�����t���A�����ւ̐��H�̕~�݂����� |

��89���`��91���F�X�s�[�J���d���p�[�c�̎�t�@(2009/06/07)�@

��89���`��91���F�X�s�[�J���d���p�[�c�̎�t�@(2009/06/07)�@

��89���`��91���́A�X�s�[�J�A�X�B�b�`���̓d�C���i�̏����ւ̎�t�ł��B��89���ŃX�s�[�J�A��90���ŃX�B�b�`�Ɠd�r�{�b�N�X�A��91���ŃT�E���h�W�F�l���[�^����t�A������z�����܂����B�z����A�P�ꊣ�d�r6�{�����āA�T�E���h�̃e�X�g�����Ă݂��Ƃ���A

�u�{�[�v�Ƃ����D�J�̉�����܂����B���ւ̃��[�^�[�A�O�Ɠ����ւ̔z���͂܂��ł����A���Ȃ��Ƃ��A�X�s�[�J�[�ւ̔z���ɊԈႢ�͂Ȃ������ł��B

��89���F�X�s�[�J�̎�t |

��90���F�X�B�b�`�A�d�r�{�b�N�X�̎�t |

��91���F�T�E���h�W�F�l���[�^(���[)�̎�t����уT�E���h�W�F�l���[�^�A�X�s�[�J�A�d�r�ƃX�B�b�`�̔z�� |

��85���`��88���F�����t���[���̑g���ƓV�̎�t�@(2009/05/17)

��85���`��88���F�����t���[���̑g���ƓV�̎�t�@(2009/05/17)

��85���`��87���́A�����t���[���̑g���ł��B�t���[����4��������Ĕz�{����܂����B��85�`86���ō��E�̃t���[���A��87���Œ�����̃t���[����g�ݗ��Ă܂����B

���̌��ʁA�S����108�Z���`�ɂȂ�A��Ƃ��Ă��鎄�̊�����͂ݏo���Ă��܂��܂��B���悢��A�u���ꏊ���l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂����B

��88���œV�����A�����̌`�ɂȂ�܂����B

��85�`87���F�����t���[���̑g�� |

��88���F�V�̎�t |

��80���`��84���F�e���_�[�����̑g���ƃf�B�e�[����t�@(2009/04/19)

��80���`��84���F�e���_�[�����̑g���ƃf�B�e�[����t�@(2009/04/19)

��80���`��84���́A�e���_�[�����̑g���ƑO��̃f�B�e�[���̎�t�ł��B

��80�A81���Ńe���_�[�O�ȂɃu���[�L�V�����_���u���[�L�A��ȂɃX�e�b�v��n���K�[���̃f�B�e�[�������t���܂����B

��82�A83���ŋ����n�b�`�A�����A�d���^���N�A�X�g�[�J�[��X�N�����[�ȂǁA�e���_�[������g�ݗ��āA��84���ŏ����t���A�e���_�[���قڊ������܂����B

��80���F�e���_�[�O���Ƀf�B�e�[���̎�t |

��81���F�e���_�[�㕔�Ƀf�B�e�[���̎�t |

��82�`83���F�e���_�[�����̃X�g�[�J�A�d���^���N�̑g�� |

��84���F���t���e���_�[�̑g���I�� |

��76���`��79���F�e���_�[��Ԃ̑g���Ǝ�t�@(2009/03/15)�@

��76���`��79���F�e���_�[��Ԃ̑g���Ǝ�t�@(2009/03/15)�@

��76���`��79���́A�e���_�[��Ԃ̑g���Ǝ�t�ł��B

��76��77���Ŗ����ƃT�C�h�t���[����g�ݍ��킹�āA�O��̑�Ԃ̘g�����A

��78���Ŏԗւ��͂߂܂��B��79���Ńe���_�[�ɑ�Ԃ���t���A�e���_�[�̊O�ς̑g�����I���܂����B

�����ȍ~�ŁA�e���_�[�̃f�B�e�[����p�[�c����t���Ă����܂��B

�{�̂ƃe���_�[��A������ƁA��90�Z���`�ɂ��Ȃ�A���悢��A���ɒu���Ȃ��Ȃ�܂��B

��76���`��77���F�O��̃e���_�[��Ԃ̑g�� |

��78���F�e���_�[��Ԃւ̎ԗւ̑����B |

��79���F�e���_�[�֑O��̑�Ԃ̎�t���B |

�e���_�[�̊O�ς��������܂����B |

��71���`��75���F�e���_�[�̑g���@(2009/02/15)

��71���`��75���F�e���_�[�̑g���@(2009/02/15)

��71���`��74���́A�e���_�[�̑g���ł��B

�e���_�[�^�ƌ����̂́A�ΒY�ɂɐΒY�A�����ɐ���ςY���Ԃ��������Ă���@�֎Ԃł��BC62�͓��{�ő�̃e���_�[�^���C�@�֎Ԃł��B

��71,72���ŁA�e���_�[���E�̑���g�ݗ��Ă܂����B���̒�����30�Z���`�߂�����A�@�֎Ԗ{�̂̔����ɂ��Ȃ�܂��B��^�̋@�֎Ԃ𑖂点��ɂ́A���ꑊ���̐��ƐΒY���K�v�Ȃ��Ƃ��������܂����B ��73���ŁA�t���A�ƌ�Ȃ����E�̑��ƍ��̂����A��74���őO�Ȃ�g���Ď�t���A�e���_�[�̎l�����ƒꕔ���������܂����B��75���ł́A�e���_�[��ɁA�O��̑�Ԃ���{���X�^(����)��A���x�����߂�t���[�������t���A�����ȍ~�őg���Ă�e���_�[��Ԃ̎�t�������o���܂����B�B

��71,72���ŁA�e���_�[���E�̑���g�ݗ��Ă܂����B���̒�����30�Z���`�߂�����A�@�֎Ԗ{�̂̔����ɂ��Ȃ�܂��B��^�̋@�֎Ԃ𑖂点��ɂ́A���ꑊ���̐��ƐΒY���K�v�Ȃ��Ƃ��������܂����B ��73���ŁA�t���A�ƌ�Ȃ����E�̑��ƍ��̂����A��74���őO�Ȃ�g���Ď�t���A�e���_�[�̎l�����ƒꕔ���������܂����B��75���ł́A�e���_�[��ɁA�O��̑�Ԃ���{���X�^(����)��A���x�����߂�t���[�������t���A�����ȍ~�őg���Ă�e���_�[��Ԃ̎�t�������o���܂����B�B

��71��,��72���F�e���_�[���E���̑g�� �g�ѓd�b�Ɣ�ׂ�Ƃ��̋��傳��������܂��B |

��72��,73��,74���F�e���_�[�O��̑g���B ��75���F�ꕔ�ɑ�Ԃ���{���X�^�̎�t�B |

��67���`��70���F�]��Ԃ̑g���Ǝ�t�@(2009/01/10)

��67���`��70���F�]��Ԃ̑g���Ǝ�t�@(2009/01/10)

��67���`��69���́A�]��Ԃ̑g���Ǝ�t�ł��B

��ʗʂ̏��Ȃ����H�ƌ�ʗʂ̑������H�Ƃł͐��H�ɗv������鋭�x������Ă��܂��B

���H�̋K�i�͉���A�b��A���ʍb��Ȃǂ̓����ŕ������Ă���A����͌�ʗʂ����Ȃ��x���A���ʍb��͌�ʗʂ������A��ԏd�ʂ��d����Ԃ����s�ł��銲�������Ƃ�������ł��B

���[���͂Pm������̏d�ʂ�37kg�A���50kg�60kg�Ȃǂ̂��̂�����A�f�ʂ̑傫�����قȂ��Ă��܂��B�����̍������H�ł͒f�ʂ��傫���A�d�ʂ��d�����̂��g�p����A���R���̃��[�����x���邽�߂ɁA�����Ȃǂ̎{�݂����H�̋K�i�ɉ��������x�������ƂɂȂ�܂��B

���̐��H�̋K�i�ɂ�莲�d�����g���܂ł̎ԗ��Ȃ瑖�s�ł���Ƃ����悤�ɒ�߂��Ă��܂��B

�@�֎Ԃ���^������ɂ�ō������̘H���ł����d���I�[�o�[����悤�ɂȂ�A�@�֎Ԗ{�̏d�ʂ�80�g�����z����C62�ɂ́A2���]��Ԃ��t����ꂽ�̂ł��B

���ԁA���ցA�]��Ԃ̔z�u��2C2�̌`�����A�n�h�\���ƌĂсA�������邱�Ƃɂ��C62�́A���C�����A�R�z�{���ȊO�ɁA���k�A��ցA���ٖ{���Ȃǂɂ��A�������\�ɂȂ����̂ł��B

��67���F�t�����g�{�[�h�A���E�̑�Ԙg�� �g�ݍ��킹�A�]��Ԙg�̑g�� |

��68���F�]��Ԙg�̃T�X�y���V�����̑g���B ���[�t�E�X�v�����O�A�C�R���[�U�[������t�B |

��69���F�C���i�[�{�[�h������t���A �]��Ԃ̘g�g�݂������B |

��70���F�ԗւ��͂߁A�]��Ԃ��������܂����B ���g�Ƃ̌����͂܂���ŁA �ŏI���߂��������ł��B |

��63���`��66���F�L���u�����ƃX�g�[�J�[�̈��S�قƃf�t���N�^�[�̎�t�@(2008/12/07)�@

��63���`��66���F�L���u�����ƃX�g�[�J�[�̈��S�قƃf�t���N�^�[�̎�t�@(2008/12/07)�@

��63���`��64���́A�L���u(�^�]��)�̉����ƁA�ΒY�������I�Ɋ��ɂ����X�g�[�J�[(�������Y���u)�̈��S�قق��̎�t�ł��B����ŁA�L���u����̂̑g�����I�����܂����B

��65�`66���ł́A���E�̃f�t���N�^�[(������)��g�ݗ��ĂĎ�t���܂����B�Η��ɂ���ĉ�������ɗ����A�����^�]�����Ԃ̑�����i������̂�h�����߂̂��̂ŁA����30�q���炢������͂����邻���ł��B�f�t���N�^�[�̗����ɏu�Ԑڒ��܂Ńt���[����\��t���A����������A�l�W�Ŗ{�̂Ɏ�t��Ƃ����A���\��Ԃ̂������Ƃł����B�f�t���N�^�[���t���ƁA���C�@�֎Ԃ炵���͋����������܂����B

C62-2�́A���}�߂������Ă����̂ŁA�X�����[��}�[�N��t���Ă��܂������A���̖͌^�ł��X�e�����X�̃}�[�N���t�����Ă��܂��B�f�t���N�^�[�ւ̓\��t���́A��قǁA�d�グ�̎��ɂƂ̂��Ƃł����B����ŁA�]��Ԃ̎�t����ו��̎d�グ���c���āA�@�֎ԕ����͂قڊ������܂����B

��63���F�L���u�̉����̎�t |

��64���F�X�g�[�J�[���S�ق̎�t |

��65���F�����̃f�t���N�^�[����t |

��66���F�E���̃f�t���N�^�[����t |

��59���`��62���F�L���u�V��̍��g�݂ƌ�Ȃ̃f�B�e�[���̎�t�@(2008/11/9)�@

��59���`��62���F�L���u�V��̍��g�݂ƌ�Ȃ̃f�B�e�[���̎�t�@(2008/11/9)�@

��59���`��60���́A�L���u(�^�]��)�̌�Ȃ�V��̍��g�݂̎�t�ł��B���E�̑��A�O�ȁA��ȂƃL���u�̎l���������낢�܂����B

��61�`��62���ł́A�L���u�E�r�[�����A�L���u�E�r�[���E�A�͂����A�肷��A�G���h�r�[���A�X�g�[�J�[�G���W���������t���A�����������A�L���u�̑g�����I���܂����B

��61�`��62���ł́A�L���u�E�r�[�����A�L���u�E�r�[���E�A�͂����A�肷��A�G���h�r�[���A�X�g�[�J�[�G���W���������t���A�����������A�L���u�̑g�����I���܂����B

��59���F�Ђ�����h�A�ȂǁA�L���u�̑��ʂ� �f�B�e�[����t ��60���F�L���u�V��̍��g�݂ƌ�Ȃ̎�t |

��61���F���E�̃L���u��r�[���A�͂����A�肷��Ȃ� �@��62���F�G���h��r�[���A�X�g�[�J�[�G���W���Ȃ� �L���u���̃f�B�e�[���̎�t |

��55���`��58���F�L���u�����Ƒ����@(2008/10/13)

��55���`��58���F�L���u�����Ƒ����@(2008/10/13)

��55���`��58���́A�L���u(�^�]��)�̑g���ł��B��55���ł́A�L���u�̒i���̂���2���̏���ڒ��܂��g���Đڍ����A

�����ꖇ�̏��ƂƂ��ɁA4�{�̃l�W�Ń{�C���[�ɌŒ肵�܂����B

��56���ł́A�L���u���̕��i�����t���A��57���Ƒ�58���ŁA���E�̑������t���܂����B

�L���u�����t�������ƂŁA�S�̂̒������A60�Z���`���ɂȂ�A���悢����̏�ɒu���Ƌ����Ȃ�܂����B

��59���ȍ~�ʼn�����h�A���q�Ȃǂ̃f�e�B�[������t�A�L���u��ȂŌ㕔���Ă���A�L���u���Ə����l�W�ŌŒ肵�āA�L���u����������悤�ł��B

��59���ȍ~�ʼn�����h�A���q�Ȃǂ̃f�e�B�[������t�A�L���u��ȂŌ㕔���Ă���A�L���u���Ə����l�W�ŌŒ肵�āA�L���u����������悤�ł��B

��55���F�L���u�̏��̎�t ��56���F�^�]���i�̎�t |

��57���F�L���u�̍����̎�t ��58���F�L���u�̉E���̎�t |

��51���`��54���F����C���̑g�����t�@(2008/09/16)

��51���`��54���F����C���̑g�����t�@(2008/09/16)

�S���ԗ��ł́A���C�@�֎Ԃ̃R���v���b�T�[(��C���k�@)�ō�������k��C���A����C���߂ƌĂ��^���N�ɗ��߂Ă����A

�^�]�Ȃ̃u���[�L�قɂ��A�u���[�L�͂𐧌䂵�Ă��܂��B���k��C�́A�@�֎Ԃ����łȂ��A�u���[�L�z�[�X��`�����

��ɘA�������q�Ԃɂ������A�@�֎ԂƋq�Ԃ��A��ĂɃu���[�L��������悤�ɂȂ��Ă��܂��B

��51���Ƒ�52���ł́A���E�̃����j���O�{�[�h�̉��ɁA����C���ƃp�C�v�����t���܂����B

����C���́A���C�@�֎Ԃ̃u���[�L�Ɏg�������C�𗭂߂Ă����^���N�ł��B

��53���ł́A�����ɁA�R���v���b�T�[(��C���k�@)�����t���A��54���ł́A�E���ɁA�����|���v�����t���܂����B

�{�C���ɋ�������Ƃ��ɂ́A�{�C�����̈��͈ȏ�ɐ������グ�Ȃ��Ɠ����Ă����܂���B���̐������グ��̂����C�쓮�̋����|���v�ł��B

�������オ�������́A�~���^�̋������ߋ@�ŗ\�M����ă{�C���[�ɓ����Ă����܂��B�������ߋ@�����߂�ɂ́A�V�����_�[�̔r�C���g�����߁A

�������ߋ@�́A�V�����_�[�̋߂��ɒu���K�v������AD51�ł͉��˂̑O�ɁAC62�ł͑O�f�b�L�ɓ��ڂ���Ă��܂��B

��51���F�����̌���C���̎�t ��53���F�R���v���b�T�[�̎�t |

��52���F�E���̌���C���̎�t ��54���F�����|���v�̎�t |

��47���`��50���F�����j���O�{�[�h�̑g�����t�@(2008/08/16)

��47���`��50���F�����j���O�{�[�h�̑g�����t�@(2008/08/16)

��47�������50���ł́A�{�C���[���Ƀ����j���O�{�[�h�����t���܂����B�����j���O�{�[�h(�ʖ��A���ݔ�)�́A

���C�@�֎Ԃ̃{�C���[�e�ɂ���ԗ���_���E���������ƈ��������ׂ̒ʘH�ł��B

�����j���O�{�[�h�́A�ԗ��̌��h����ǂ�����ׂɔ����h�����ꂽ�@�֎Ԃ�������قǁA���C�@�֎Ԃ̎ԑ̂̃f�U�C���̃A�N�Z���g�ɂȂ镔���ł����A

�������萅���ɕt���Ă��邱�Ƃ��A�͌^�̏o�������E����d�v�ȃ|�C���g�ł��B

�����j���O�{�[�h�Ƀz���_�[����t���A�{�C���[�̑��ʂɃl�W�~�߂��čs���܂��B ��47���œ��̂̍����O���̃t�����g�f�b�L�Ƃ̐ڑ����A��48���ō�������A ��49���œ��̂̉E���O���̃t�����g�f�b�L�Ƃ̐ڑ����A�Ō�̑�50���ʼnE������̃����j���O�{�[�h�����t���ďI���ł��B

�����j���O�{�[�h�̎�t�ɂ��A�{�C���[�����ɉ�����{�����������Ȃ̂ɁA�������܂����悤�ȕ��e�ɂȂ�܂����B ���Ȃ݂ɁA������C622�́A�ӔN(���a43�N��)�̋}�s�j�Z�R��������A�����j���O�{�[�h�̑��ʂ��A�����h������܂����B

�����j���O�{�[�h�Ƀz���_�[����t���A�{�C���[�̑��ʂɃl�W�~�߂��čs���܂��B ��47���œ��̂̍����O���̃t�����g�f�b�L�Ƃ̐ڑ����A��48���ō�������A ��49���œ��̂̉E���O���̃t�����g�f�b�L�Ƃ̐ڑ����A�Ō�̑�50���ʼnE������̃����j���O�{�[�h�����t���ďI���ł��B

�����j���O�{�[�h�̎�t�ɂ��A�{�C���[�����ɉ�����{�����������Ȃ̂ɁA�������܂����悤�ȕ��e�ɂȂ�܂����B ���Ȃ݂ɁA������C622�́A�ӔN(���a43�N��)�̋}�s�j�Z�R��������A�����j���O�{�[�h�̑��ʂ��A�����h������܂����B

��47���F�����O���Ɏ�t  ��49���F�E���O���Ɏ�t |

��48���F��������Ɏ�t  ��50���F�E������Ɏ�t |

��46���F�L���u�O�ȂƉ����قĂ��̑g���@(2008/07/20)

��46���F�L���u�O�ȂƉ����قĂ��̑g���@(2008/07/20)

��46���́A�L���u�i�L���u�̓L���r�����^�]���̗��j�O�Ȃ̎�t�ł��B�L���u�̑��Ɖ����́A��̍��Ŏ��t���邱�ƂɂȂ�܂����A

�����ł́A�܂��{�C���[�Ƃ̋��ڂ̑O�Ȃ�g�ݗ��ĂĎ�t���܂����B

�O�Ȕƃ{�C���[�̉Ύ��Ƃ��A�҂�����ƌ��Ԃ̂Ȃ��悤�ɁA�אS�̒��ӂ��Ă̎�t���B�O�Ȕ́A�Ύ��ɏ�[2�{�A���E�̉�����1�{�Â�

�r�X�ŌŒ肵�܂������A�����̃r�X���Ȃ��Ȃ����炸��J���܂����B��t��A�L���u�O�Ȃ̉^�]�ȑ��̉����ق���A���C�h�[���̉����قĂ��܂ŁA�r���̃N�����N����ă��b�h�Ō������A�����̍�Ƃ͏I���ł��B���C�h�[���̑O�����͍����A��͏��C���߂ł����A�@�֎m�������ق𑀍삷�邱�ƂŁA���C���߂���V�����_�[�ɏ��C�������܂��B

|  |

| �L���u�O�Ȃ̎�t | �N�����N����āA�����قƉ����قĂ������b�h�Ō��� |

��44���`��45���F�o�b�N�v���[�g�̎�t�@(2008/07/13)

��44���`��45���F�o�b�N�v���[�g�̎�t�@(2008/07/13)

��44���Ƒ�45���́A�^�]��ɒ���o�����{�C���[�̃o�b�N�v���[�g�̎�t�ł��B

��44���ł́A�o�b�N�v���[�g�̑��ʂɃG�|�V�L�n�ڒ��܂�Y�t���A

�Ύ��ɐڒ����A�ڒ��܂����S�ɍd������܂ŁA�S���e�[�v�ŕ⋭���Ă����܂����B

�{�̉���ł́A���Ƀ{�C���[�Ɏ��t���Ă������{�C���[�e�[�p�[���{�C���[������O���āA�o�b�N�v���[�g�����t����悤�Ȏw���ł������A

���O���Ȃ��Ă��A���t���邱�Ƃ��ł��܂����B��45���ł́A����ɉ����قĂ��n���h����o���u�n���h���ȂǁA�^�]��̕��i��ڒ��܂�

�o�b�N�v���[�g�Ɏ��t���܂����B

|  |

| ��44���F�o�b�N�v���[�g��ڒ��܂Ŏ�t

�d������܂ŔS���e�[�v�ŕ⋭ | ��45���F�o�b�N�v���[�g�ɉ^�]��̕��i����t |

��42���`��43���F�{�C���[���ӕ��i�̎�t�A�Ύ������̑g���@(2008/07/1)

��42���`��43���F�{�C���[���ӕ��i�̎�t�A�Ύ������̑g���@(2008/07/1)

��42���́A�^�[�r�����d�@����͋t�]�퓙�A�{�C���[���ӂ̃f�B�e�[����p�[�c�̎�t�ł��B

��������`���Č����������̃_�~�[�ł����A�^�J�Ŗ{����������ɐ����ɏo���Ă��܂����B��43���͉Ύ������Ɉ����������̊O�Ύ����Ȃ�т�

�^�J���̓D���ߥ�r���ǥ�h��V�����_����o���ق̎�t�ł��B�Ύ��͊��Ƀ{�C���[�Ɏ��t���Ă��������̂����O���Ă���A����̕��i�����t����悤�Ȏw���ł������A���O���Ȃ��Ă��A���قNj���Ȃ����t���邱�Ƃ��ł��܂����B

���t������O�����肷��ƁA�l�W�̑����ɂ��Ȃ���̂ŁA���O�����ɍs���̂��ǂ��Ǝv���܂��B

|  |

| ��42���́A���d�@����͋t�]�퓙�̎�t | ��43���͉Ύ������̑g�� |

��40���`��41���F�h�[���̑g���Ǝ�t�@(2008/06/18)

��40���`��41���F�h�[���̑g���Ǝ�t�@(2008/06/18)

���s�ɍs���Ă��āA�b�����Ȃ������̂ŁA2�T�ԕ����܂Ƃ߂č�Ƃ��܂����B

��40���̓h�[���̑g���A��41���͑g���I������h�[���̃{�C���[�ւ̎�t�ł��B

�h�[���́A�{�C���[�̂قڒ��S���Ɉʒu���邽�߁A�悭�ڗ������ł��B���̃h�[���̑f�ނ̓O���[�̈����������ł����A�\�ʂ͖��h���ł͂Ȃ��A

�^�J�F�ɓh������Ă��܂����B�{�C���[�̐F�Ƒ����Ⴂ�܂����A�O���[�̂܂܂��́A�͂邩�ɗǂ��Ǝv���܂��B

�܂��A�h�[���̍��E6�ӏ��ɁA�ڒ��܂ō��T���ǂ����t���܂����B

�����āA�h�[����������ɉ����قĂ��Ɖ����قĂ���ڒ����A�E������ɋD�J���߂ɐڒ��܂Ŏ��t���܂����B

�����܂ł��A��40���ł��B

�����āA�h�[���̏�̌���2�̍������Ƃ������ŁA�h�[�����{�C���[�ɑ����l�W�ŌŒ肵�܂����B�Ō�ɁA�{�C���[�X�e�b�v���͂ߍ���ŏI���ł��B

�{�C���[�Ƀh�[�����t���āA��w�d���Ȃ�A�{�����[�����������܂����B

|  |

| ��40���̓h�[���̑g�� | ��41���̓h�[���̃{�C���[�ւ̎�t |

��39���F�{�C���[��o���h�̎�t�@(2008/06/01)

��39���F�{�C���[��o���h�̎�t�@(2008/06/01)

��39���́A�{�C���[��o���h�̑����ł��B�{�C���[��o���h���{�C���[�̉��Ɋ����t���A�������l�W�ŌŒ肵�āA���t���܂����B

�{�C���[��o���h�́A�S����7�{�ł����A����̃e�[�p�[�����ւ̎�t��2�{�́A�����͈̔͂ł͂Ȃ��A

�����ʼnΎ��𐳎��Ƀe�[�p�[�֎��t������Ɏ��t���邱�ƂɂȂ��Ă��܂������A��ɕ����ɂȂ邱�Ƃ��o��ŁA������t���܂Ă݂܂����B

�{�C���[��o���h�����t����ꂽ���ƂŁA���܂ł́A�̂��肵�Ă����{�C���[�̈�ۂ������ƕς��܂����B

�@�@

|  |

| �{�[���[�̉��Ƀ{�C���[��o���h�������t���A�l�W�ŌŒ� | |

��36���`��38���F�{�C���[��e�[�p�[�A�Ύ��̑g���@(2008/05/25)

��36���`��38���F�{�C���[��e�[�p�[�A�Ύ��̑g���@(2008/05/25)

��36��:�{�C���[���ƐΒY��R�₷�Ύ��̊ԂɈʒu����A�e�[�p�[�����̑g���ł��B

�e�[�p�[�ɁA���C�̈��͂������Ȃ肷�����Ƃ��ɏ��C�������S�ق̑�����l�W�~�߂�����A�e�[�p�[���{�C���[�ƃl�W�Őڑ����܂����B

��37���ʼnΎ��̍����A��38���ʼnE�������ꂼ��g���āA��ꏏ�ɁA�e�[�p�[�Ƀl�W�ŌŒ肵�܂����B

�Ύ��̓{�C���[���A�w�����������̂ŁA�X�����e�[�p�[�łȂ߂炩�Ɍq�����Ă��܂��B

�����ł́A�{�C���[���̒��ɁA�����̉��ǂ��ʂ�̂ł����A���̖͌^�ł͏ȗ�����Ă��܂��B

�\���猩���Ȃ������Ȃ̂ŏȗ������̂ł��傤���A������ƁA�蔲���̂悤�Ɋ����܂��B�������ł��ǂ��ł�����A�����Ȃ����������m�ɍČ����Ă��炢�������̂ł��B

�Ύ������āA�{�C���[�S�̂̌`���o���āA���̖͌^�̃r�b�N�T�C�Y�̎����������܂����B�ł������Ɂu����́A���ɁA�{�̂ɂƂ���v�Ƃ���̂��C�ɂȂ�܂��B����A�܂���������̂ł��傤���B

�@�@

�Ύ������āA�{�C���[�S�̂̌`���o���āA���̖͌^�̃r�b�N�T�C�Y�̎����������܂����B�ł������Ɂu����́A���ɁA�{�̂ɂƂ���v�Ƃ���̂��C�ɂȂ�܂��B����A�܂���������̂ł��傤���B

|  |

| �{�[���[���Ƀe�[�p�[����t | �e�[�p�[�ɉΎ�����t |

��35���F�{�C���[�㕔�̑g���@(2008/05/03)

��35���F�{�C���[�㕔�̑g���@(2008/05/03)

��35��:�{�C���[�㕔�̑g�ݗ��āB�{�C���[�㕔�Ɖ��˓��̉����ǔɃl�W�Őڑ����܂����B�O��Ɠ��l�A�������̉����ǔ̓l�W�����Ă��炸�A�˂���Ɠ����ɌŒ�ƂȂ�܂����B

�������̉����ǔ́A�l�W�����݂����Ȃ̂ŁA���炩���߃l�W�̏o���ɐڒ��܂����Ă����܂����B

�������łȂ��_�C�L���X�g���ł���A����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ă����݂܂��B�����ǔ��������Ȃ̂́A�u�͌^�p�[�c�͐^�J����̂Ƀ_�C�L���X�g�E�S�Ȃǂ̋������v�ƌ����Ă���̂ɔ����āA���炩�Ɏ蔲���ł��B

����̕��i�ł́A����Ȃ��Ƃ��Ȃ��悤�ɂ��ė~�����Ǝv���܂��B

���ɍ��E�̃{�C���[�W���C���g�Ń{�C���[�����Ə㕔��ڑ����܂����B�o���オ�����{�C���[�ւ̏�ɏ悹��ƁA��w�A���C�@�֎Ԃ炵���Ȃ��Ă��܂����B

�@�@

|  |

| 0.6�~�����̐^�J�̃{�C���[�㕔�ƁA �{�C���[�W���C���g | �{�C���[�㕔�Ɖ��˓���ڑ����A �{�C���[�W���C���g�ŏ㉺���q���܂����B |

��34���F�{�C���[�����̑g���@(2008/04/27)

��34���F�{�C���[�����̑g���@(2008/04/27)

��34��:���悢��A�{�C���[�̑g�ݗ��Ăɓ���܂��B��34���̓{�C���[�����̑g�ݗ��āB

�d���{�C���[���x����y��̕����ł��B�^�J�̃{�C���[�̉����ɂ́A���֕����̐��肪����܂��B�����ɁA���ւ̃z�C�[���J�o�[��ڒ����܂����B

�������Ă݂�ƁA�{�C���[�ɐ荞�݂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǁAC62�́A�ԗ����E���肬��̑傫�ȋ@�֎Ԃ��������Ƃ��킩��܂��B

���ɁA�{�C���[�����Ɖ��˓��̉����ǔɃl�W�Őڑ����܂����B�����ǔ͎������Ńl�W�����Ă��Ȃ������ׁA�˂���Ɠ����ɌŒ�ƂȂ�܂����B

�������̉����ǔ́A�l�W�����݂����Ȃ̂ŁA�l�W��ڒ��܂ŌŒ肵�܂����B�����ǔ͉������̉����J�o�[���J���Ȃ�����A

�O���猩���Ȃ��̂ŁA�������ŊԂɍ��킹�ĂƂ��������ł��B���̖͌^�ł́A�����ǔ́A�������ƃ{�C���[���q���厖�Ȗ�ڂ����Ă���̂ŁA

����͎蔲���ƌ������猾���߂��ł��傤���B�������i�̃L�b�g�Ȃ̂ŁA��v�ȃ_�C�L���X�g���ɂ���̂��펯�̂悤�ȋC�����܂��B

�@�@

|  |

| 0.6�~�����̐^�J�̃{�C���[�����ƁA �_�C�L���X�g�̃z�C�[���J�o�[ | �{�C���[�����Ɖ��˓���ڑ����A ���g�ɏ悹�܂����B |

��32���`��33���F�������O�ʂւ̑O�Ɠ��Ȃǂ̎�t���Ɠ����̑g�����@(2008/04/20)

��32���`��33���F�������O�ʂւ̑O�Ɠ��Ȃǂ̎�t���Ɠ����̑g�����@(2008/04/20)

��32�`33��:���֎��肪�I���A�@�֎Ԃ̏㔼���̑g�ݗ��Ăɓ���܂����B��32���ł́A���ɑg�ݗ��ĂĂ������{�C���[�O���̕\�ʂɁA

�O�Ɠ��A�����n���h���Ȃǂ̏��������A�����J�o�[���J���āA���̃��b�N��o�[�����t���܂����B

�Z���e�[�v�e�[�v�ŗ��߂Ă��Ȃ��ƃp�J�p�J�J���Ă��܂������J�o�[������ŌŒ肳��܂����B

��33���ł́A���������ɁA���˔A�ߔM�NJȂǂ����t���A�Ō�ɁA�������̌㕔�ɉ����ǔŊW�����āA�I���B

����ŁA�{�C���[�O�̉������̑g�����S�ďI���܂����B

�O��́A�g�ݗ��Ă��������o�����Ă̍đg���Ăŕ��S�ł������A����́A���ʂ̊W���J���Ȃ��ƌ����Ȃ��������̓����ɂ�������A

���m�ɍČ����悤�Ƃ��Ă���̂ɂ́A�l�i�����������̂��Ƃ͂���ƁA�[���ł����B

�@�@

|  |

| ��32���F�O�Ɠ��A�����n���h�������t���ƁA �����ɂ����C�@�֎Ԃ̊�炵���Ȃ�܂����B | ��33���F���������̃��b�N��o�[�A ��t�O�̔��˔ƁA�������̉����ǔB |

��30���`��31���F���ւ̃T�X�y���V�����̎�t���@(2008/04/06)

��30���`��31���F���ւ̃T�X�y���V�����̎�t���@(2008/04/06)

��1���ւƑ�2���ւ͏㉺�ɓ����悤�ɂȂ��Ă���A�����Ɏ����Ɠ��l�ɒS�o�l(�o�l)����t���܂��B

��3���ւ͏����A����̃��[�^�[�Ŏ��Ԃ����ݍ����ĉ�]���邽�߁A�㉺�ɂ͓����Ȃ��̂ł����A�`�����̒S�o�l�����t���܂��B

��30���ŁA���g�ɒS�o�l���x����C�R���C�U���u��g�ݍ��݁A��31���ŒS�o�l(�o�l)�����t���܂����B

�O����ȑO�ɑg�ݗ��Ă��������o�����čēx�g�ݗ��Ă�Ƃ����ʓ|�ȍ�Ƃł������A����͂���ɑ�ρB3�̓��֑S�Ă����O���͂߂ɂȂ�܂����B

������g�ݗ��Ă��p�[�c���O���̂́A�l�W�����ɂނ��ƂɂȂ�A�D�܂�������܂���B���i�̔z�z�̏����ɖ�肪����܂��B

�@�@

|  |

| ��30���F���ւ��O���č��E���ꂼ��� �C�R���C�U����t(�Ԋۂ̕���) (���i�͎��O�������b�h��) | ��31���F�C�R���C�U�̗��[�� �S�o�l����t (�Ԋە����̍��E6����) |

�O��`����́A�����������ȕ��i���������Ƃɉ����A�ȑO�g�ݗ��Ă��������o�����čēx�g�ݗ��Ă�ȂǁA�ʓ|�œ����Ƃ������A�g���ɂ͒������Ԃ�������܂����B

���ꂾ���ɁA�g���I����āA�ԗւ���]�����A���b�h�ނ��v���ʂ蓮���Ƃ��́A�ق��Ƃ��܂����B

���C�̗͂ʼn����ꂽ�V�����_�[�̃s�X�g���̑O�㓮�̓N���X�w�b�h���o�ă��C�����b�h�������A�哮�ւ��܂��B�哮�ւ̉�]�̓��b�h����āA��1���2���ււƓ`���A�@�֎Ԃ𑖂点�܂��B

����܂ł̑g���ŁA���̃p���[�̓`�B�o�H�̑g�����S�ďI���A����{�C���[�ȂǁA���C����镔���̑g���ɓ����Ă����\��ł��B

�����A���̃V���[�Y�́A�u�X�e�b�v��o�C��X�e�b�v�v�őg�ݗ��Ă�Ƃ���܂����A���x�����O���̂ł́A�ƂĂ��X�e�b�v��o�C��X�e�b�v�Ƃ͌����܂���B �����������菇�܂���ẮA���ɕs�����ł��B�����Ĉ����������ł͂Ȃ��̂ŁA�f�A�S�X�e�B�[�j�Ђ́A����������闧��̂��Ƃ��l���āA �g�����Ԃɕ��i�̔z�z�����ė~�������̂ł��B

�����A���̃V���[�Y�́A�u�X�e�b�v��o�C��X�e�b�v�v�őg�ݗ��Ă�Ƃ���܂����A���x�����O���̂ł́A�ƂĂ��X�e�b�v��o�C��X�e�b�v�Ƃ͌����܂���B �����������菇�܂���ẮA���ɕs�����ł��B�����Ĉ����������ł͂Ȃ��̂ŁA�f�A�S�X�e�B�[�j�Ђ́A����������闧��̂��Ƃ��l���āA �g�����Ԃɕ��i�̔z�z�����ė~�������̂ł��B

|

��28���`��29���F���͓`�B�@�\�̍ŏI�g�ݗ����@(2008/03/26)

��28���`��29���F���͓`�B�@�\�̍ŏI�g�ݗ����@(2008/03/26)

��28���̓��C�����b�h�̎�t�ł��B�܂����E�̃��[�V���������N�A���^�[���N�����N�����ꂼ��g���Ă܂����B

���ɁA�܂��A�����̈ȑO�g�ݗ��Ă��A�N���X�w�b�h�̊O���ƁA���[�V�����v���[�g�̊O�������O���Ă����܂��B

�N���X�w�b�h�ɂ̓��C�����b�h�̕Е���ڑ����Ă���A�ēx�N���X�w�b�h�̊O������t�܂����B���C�����b�h�̕Е��͑�2���ւ̃s���ɐڑ����܂����B

�����āA���[�V���������N�����[�V�����v���[�g�ɑg�ݍ��݁A���[�V�����v���[�g�̊O�����ēx���t���܂����B

�Ō�ɁA���^�[���N�����N���2���ւɎ��t���܂����B�����̍�Ƃ��E���ɂ��Ă��s���܂����B

��29���̓N���X�w�b�h�ƃ��[�V������v���[�g�����ԃ��W�A�X����b�h�ȂǃV�����_�[���ׂ̍����i�̎�t�ł��B���W�A�X����b�h���ׂ����Ԃ� �g�ݍ��ނ��߂ɁA���[�V������v���[�g�������������ȂǁA��Ԃ̂������Ƃł����B��28���Ɠ��l�ɁA�����̑g�����I����Ă���A �E���̑g�����s���܂����B

�@�@

��29���̓N���X�w�b�h�ƃ��[�V������v���[�g�����ԃ��W�A�X����b�h�ȂǃV�����_�[���ׂ̍����i�̎�t�ł��B���W�A�X����b�h���ׂ����Ԃ� �g�ݍ��ނ��߂ɁA���[�V������v���[�g�������������ȂǁA��Ԃ̂������Ƃł����B��28���Ɠ��l�ɁA�����̑g�����I����Ă���A �E���̑g�����s���܂����B

|  |

| ��28���F�܂��@�֎ԍ����Ƀ��C�����b�h�A ���[�V���������N�A���^�[���N�����N�� (���i�͎�t�O�̉E���̕��i) | ��29���F�܂������Ƀ��W�A�X����b�h�A ���@���u����b�h���̕��i��g�ݗ��Ăđ��� (���i�͎�t�O�̉E���̕��i) |

��27���F��3���ւ̎�t�@(2008/03/11)

��27���F��3���ւ̎�t�@(2008/03/11)

��27���͑�3���ւ̐����t���ł��B��2���ւ̎�t�Ɠ��l�ɁA�ԑ̂𗠕Ԃ��đ�3���ւ���t����A�\�����ɖ߂��A���Ɏ��t���ς݂̑�2���ւƃ��b�h�Ō������܂����B

�������ɁA�O�̓��ւ��t���Ƃǂ�����ƁA�d�����������܂����B�����A���Ȃ�d���Ȃ����̂ŁA���̏ォ��̗������̏Ռ��ŁA�傫�Ȕj�����l������̂ŁA����̎�舵���ɏ\���Ȓ��ӂ��K�v�����ł��B

�@�@

|  |

| �ԑ̂𗠕Ԃ��đ�3���ւ���t | ��2���ւƑ�3���ւ����b�h�Ō��� |

��26���F��2���ւ̎�t�@(2008/03/01)

��26���F��2���ւ̎�t�@(2008/03/01)

��26���͑�2���ւ̐����t���ł��B��2���ւ͑�C62�̎哮�ւł���A��1���ւ��3���ւɔ�ׁA�o�����X�E�F�C�g���傫���A�d���ł��Ă��܂��B

�ԑ̂𗠕Ԃ��đ�2���ւ���t����A�\�����ɖ߂��A���Ɏ��t���ς݂̑�P���ւƃ��b�h�Ō������č���̍�Ƃ͏I���ł��B

���C�̗͂ʼn����ꂽ�s�X�g���̐����^���́A��28���Ŏ��t���郁�C�����b�h����đ�2���ւɓ`����]�^���ɕς��܂��B��2���ւ̉�]�́A����q�������b�h����đ�1���ւɓ`���܂��B

�@�@

���C�̗͂ʼn����ꂽ�s�X�g���̐����^���́A��28���Ŏ��t���郁�C�����b�h����đ�2���ւɓ`����]�^���ɕς��܂��B��2���ւ̉�]�́A����q�������b�h����đ�1���ւɓ`���܂��B

|  |

| �ԑ̂𗠕Ԃ��đ�2���ւ���t | ��1���ւƑ�2���ւ����b�h�Ō��� |

��24�`��25���F���[�V�����v���[�g�̑g���@(2008/02/23)

��24�`��25���F���[�V�����v���[�g�̑g���@(2008/02/23)

�قڐ����`�ɂ�������Ƒg�܂ꂽ���[�V�����v���[�g�́A���g�̗��̈ꕔ�ł�����A�O��^����`���郍�b�h��t�]���̎x�_�Ƃ��Ȃ��Ă��܂��B��24���̈����������̍��E���ꂼ��̃��[�V�����v���[�g�O���ƍ��E���ꂼ��̃��[�V�����v���[�g�������l�W�~�߂��܂����B

���ɁA��25���̑O�����[�V�����v���[�g�����g�Ƀl�W�~�߂��A��24���ō�������E���ꂼ��̃��[�V�����v���[�g��O�����[�V�����v���[�g�Ƀl�W�~�߂��Ă���A

�^�J�̋t�]���̗��[���A���ꂼ�ꍷ�����݁A�O���ɍ��t�]���r�ƉE�t�]���r����t���܂����B

���̏�ŁA�㕔���[�V�����v���[�g�����g�ɂ��A���E���[�V�����v���[�g���l�W�~�߂��܂����B

�Ō�ɁA���E�̃X���C�h�o�[�̏I�[�����E���[�V�����v���[�g�ɌŒ肵�āA�o���オ��ł��B

����́A�l�W�~�߂������A�������ׂ��������Ɏ肪����ɂ����A���Ȃ莞�Ԃ��������đ�ςȍ�Ƃł����B

�@�@

|  |

| ���[�V�����v���[�g��g���Ď��g�Ɏ�t | �X���C�h�o�[�̌�[�����[�V�����v���[�g�ɌŒ� |

�����������̃��[�V�����v���[�g���t�������ƂŁA��������Ȃ������S�̎��g���A��������ł܂�A�d�ʊ��������Ă��܂����B

��23���F���g�̑g���@(2008/02/09)

��23���F���g�̑g���@(2008/02/09)

����́A��R���ւ̌㕔����]��ԏ㕔�Ɏ���t���[���u���g�v�̑g���Ăł��B

���E�̌��g�̐^�J���㕔�c����̗����Ɏ�t���A�Б�5�����A������10�����{���g�Œ��߂܂��B�O���c��������g�̌㕔�ɍ������݁A���E�̌��g�̐^�J��

���g�ƑO���c����̊Ԃɍ�������ŁA�Б�6�����A����12�����A�{���g����߂����Ċ����ł��B

�������̉���2���̏]��Ԃ��t�����ƂɂȂ�܂��B

�@�@

|  |  |

| ���g�̑g���� | ���g�����g�Ɏ�t | �S����53cm�ɂȂ�܂��� |

����̑g�ݗ��ĂŁA�e���_�[(�Y����)���������@�֎Ԃ̑S���ɂȂ�܂����B�������Ōv���Ă݂���A�擪������g�̏I�[�܂łŁA53cm�ł����B

���̊��̏�ł͋����Ȃ��Ă��܂����B�ǂ�����Ƒ���l���Ȃ��ƁE�E�E�B

��19���`��22���F���Ԃ̐���Ǝ��g�ւ̎��t���@(2008/02/02)

��19���`��22���F���Ԃ̐���Ǝ��g�ւ̎��t���@(2008/02/02)

���C�@�֎Ԃ�EF58�^�ȑO�̓d�C�@�֎Ԃɂ́u���ԁv�Ƃ����]�ւ��t���Ă��܂��B���q�pC62���C�@�֎Ԃ�EF58�d�C�@�֎Ԃ͂Q���A�ݕ���̂�D51��EF15�Ȃǂł͂P���ł��B

���́u���ԁv�͋@�֎Ԃ��J�[�u���Ȃ���Ƃ��ɁA�ԑ̂��������J�[�u�ɑΉ����Ă������ƂŁA�X���[�Y�ɋȂ����悤�ɂ���ׂ̋@�\�ł��B

�Ⴆ���J�[�u�̏ꍇ�A���Ԃ��ŏ��ɃJ�[�u�ɂ���������ƁA�ԑ̂̑O�̕����ɍ��Ȃ���͂��������܂��B

�����ē��ւ��J�[�u�ɓ���A�ԑ̂͂���ɍ��ɋȂ����Ă����܂��B

���̂悤�ɏ��X�ɍ��ɋȂ���͂��傫���Ȃ邱�ƂŁA�ԗւ����H�ɗ^����͂����U����A�X���[�Y�ɋȂ��邱�Ƃ��ł���̂ł��B

�܂��A�������邱�ƂŁA�J�[�u�Ŏԗւ��܂������i�����Ƃ��Đ�����O���H��������(����)���y�����邱�Ƃɂ��Ȃ�܂��B

���̂悤�ȋȂ���Ƃ��ɂ�����͂́A���x�������قǑ傫���Ȃ�܂��B�]���Đ��Ԃ́A�����^�C�v��C62��EF58��2���A�ᑬ�^�C�v��D51��EF15��1���ƂȂ��Ă��܂��B

��19���Łu���Ԙg�v�A��20���Łu�h�ꖍ�v�A��21���Łu�C�R���C�U�v��g�ݗ��āA�Ō�ɑ�22���Łu��ցv�����t���A���S�s���Ő��Ԃ����g�Ɏ��t���܂����B

�@�@�@�@

|  |

| ���Ԙg��g���āA�h�ꖍ����t | �C�R���C�U&�S�o�l�̎�t |

|  |

| ��ւ��͂߁A���Ԃ������g�Ɏ�t | ���Ԃ̏o���オ�� |

����̐��Ԃ̐����2�̔���������܂����B��͐��Ԃ��C�R���C�U�[�����������ƁB�C�R���C�U�[��Ԃ́A�Â����S�ԗ��ɂ悭�������܂������AC62�̐��Ԃ��C�R���C�U�[��Ԃ������Ƃ͒m��܂���ł����B

�d���ԑ̂��x����ׂɃC�R���C�U�[(�ނ荇����)�ɂ����ȋ@�\���̗p�����̂ł��傤�B

�Q�ڂ͑�Ԃ��x���閍(�{���X�^)���h�ꖍ�ł��������ƁB���E�ɃX���C�h����h�ꖍ�ɂ����̂́A���}�̌����@�Ƃ��āA�J�[�u�������Œʉ߂���ׂɕK�v�������̂ł��傤�B�C�R���C�U�[���h�ꖍ���ԗւ̉A�ɉB��ĊO���猩�������ł͕�����܂���B�O�ς����łȂ��A�����̋@�\�ɂ�����Ă��Ȃ��Ƃ��낪�A�����̖͌^�̕��ʂ̃v�����f���Ƃ̈Ⴂ�ł��B

���ԁA�V�����_�y�уN���X�w�b�h�ƁA�����̑O�������̐��삪�I���A�����́A�ԑ̂̌��g��g�ݗ��āA���g�Ɏ��t���邻���ł��B

����ŁA�e���_�[(�Y����)�������ԑ̂̑S���ɂȂ�܂��B�ǂꂭ�炢�ɂȂ邩�y���݂ł��B

��18���F���ււ̓��͓`�B�����̐����@(2008/01/08)

��18���F���ււ̓��͓`�B�����̐����@(2008/01/08)

- �N���N�n�́u�T�� ���C�@�֎�C62�����v�͋x���ł������A1��8��������ĊJ�����̂ōw�����܂����B

����́A�N���X�w�b�h�𒆐S�Ƃ������ււ̓��͓`�B�����̐���ł��B

��̓I�ɂ̓V�����_�[����o�đO��ɓ����s�X�g�����b�h(����_)�A����ɂȂ���N���X�w�b�h�A

�����ăN���X�w�b�h���A�O��ɃX���[�Y�ɓ��������߂̃X���C�h�o�[�ւ̑����ł��B���̐�ɃR�����b�h�����A���ւ����̂ł��B

�N���X�w�b�h�͏����ȕ��i�ł����A�s�X�g�����b�h�̐����^�����A���ւɌq�������R�����b�h�ɓ`����d�v�Ȗ�ڂ����Ă��܂��B

�X���C�h�o�[�̏���X���[�Y�ɓ����悤�A�O�O�Ƀ��X���������Ďd�グ�܂����B�@�@�@�@

|  |

| �s�X�g�����b�h�A�N���X�w�b�h����уX���C�h�o�[ | |

���ۂ̓����͎��̒ʂ�ł��B���C�̓V�����_�[�ɑ����A�s�X�g�����b�h(����_)�����܂��B

�s�X�g�����b�h�́A��̍��Ő��삷��R�����b�h(�R���^�N�g���b�h�F�A���_)�����A�R�����b�h�ɐڑ����ꂽ���ւ���]�����܂��B

�s�X�g�����b�h�ƃR�����b�h�̂Ȃ����������삵���N���X�w�b�h�ł��B

�N���X�w�b�h�́A�X���C�h�o�[(����_)�ɉ����đO��ɓ����A�s�X�g���^�����R�����b�h�ɓ`���܂��B

���̖͌^�ł́A�����̕��i�𒉎��ɍČ����Ă��āA���삷�邱�Ƃɂ���āA���̎d�g�݂����R�ɂ킩���Ă��܂��B

��16���`��17���F�G���W����V�����_�����̎d�グ�@(2007/12/23)

��16���`��17���F�G���W����V�����_�����̎d�グ�@(2007/12/23)

- �O���܂łɑg�ݗ��Ă��G���W����V�����_�����ɃJ�o�[���|���A�G���W���V�����_�������������܂����B

�@�@�@�@�@

|  |

| �G���W����V�����_�ɃJ�o�[���|���܂����B | |

�G���W���E�V�����_�[�̍�荞�݂����A�J�o�[�����t���A�G���W������̐��삪�I���܂����B

���˓����悹�A���˓��̑O�����J����ƁA�{�C���[�ō��ꂽ���C���V�����_�[�ɓ���A

�s�X�g���������ē��͂ɕς�����A�����o���ǂ���W�F�b�g���ɂȂ��Đ����グ�A

���˓�����̕��~�߂̋��Ԃ�ʉ߂����ΒY�̔R�ăK�X�̉����z���グ�āA��C�ɉ��˂��琁���o�����d�g�݂��悭�킩��܂��B

���̎d�g�݂��A����Ȃɂ悭�킩��悤�ɂȂ��Ă���͌^�́A���܂ō�����v�����f���ɂ͂���܂���ł����B

���̖͌^�̐��������킩��܂��B

��12���`��15���F�G���W����V�����_�����̐����@(2007/12/09)

��12���`��15���F�G���W����V�����_�����̐����@(2007/12/09)

- ��̏��C���A���̋C��������Ȃ�A�G���W����V�����_��g�ݗ��āA���g�Ɏ��t���܂����B

�@�@�@�@�@

|  |

| �G���W����V�����_��g�ݗ��āA���g�Ɏ��t���܂����B | |

�G���W����V�����_�ƁA���̎��ӕ���g�ݗ��Ă܂����B

�{�C���[���瑗���Ă������������̏��C��U�����ăp���[�ɕς�����C�@�֎Ԃ̗͂̌��̕����ł��B

���X���ƃT���h�y�[�p�[���g���āA�G���W���V�����_�[�̕\�ʂ��ɂ�����A�V�����_��������藎�Ƃ�����A�ׂ��ȍ�ƂŁA���\���Ԃ�������܂����B

�Q�@�̃G���W�����{�̗����ɕt���ƁA��w�d�����������Ă��܂����B

�V�����_�����́A��ɊO���̃J�o�[�ʼnB��Ă��܂��̂ŁA�v�����f���ł́A�O���̃J�o�[������g�ݗ��Ă�̂����ʂł����A

���̃L�b�g�ł́A������Ɠ����̃V�����_�{�̂��g�݂��Ă邱�Ƃɂ���āA���C�@�֎Ԃ̓��͂̎d�g�݂�m�邱�Ƃ��ł���̂ł��B

��8���`��11���F���g�̐���ƃt�����g�f�b�L/���˓��̌����@(2007/11/11)

��8���`��11���F���g�̐���ƃt�����g�f�b�L/���˓��̌����@(2007/11/11)

- ��8���ŋ������ߊ��g���A��7���ȑO�ɑg�ݗ��ĂĂ������t�����g�f�b�L�Ɏ��t���܂����B�������ߊ�́A�������{�C���[���₳�Ȃ��ׂ̏u�ԓ���������̖�ڂŁA�V�����_�̔r�C���g��100�x�O��܂ʼn��M���܂��B��9�`11���ŁA���g�A���g�O����g�ݗ��āA�t�����g�f�b�L���������A���˓����悹��1���ւ��͂߂܂����B

|  |

| �t�����g�f�b�L�������˓����悹��P���ւ��͂߂�ƁA���C�@�֎Ԃ炵���Ȃ��Ă��܂����B | |

C62�����n�߂āA2�����]��A11���܂ŗ��܂����B�ŏ��́A���܂ő������Ǝv���܂������A�ŋ߂ł͎��̍��̔������҂����������炢�ɂȂ�܂����B

���͊����Ē���w�ǂ̐\�����݂������A���T�A���X�Ŕ����Ă��܂��B����w�ǂɂ���Ίm���Ɏ�ɓ���܂����A���T�����Ă��ĉ���������悤�ȋC���ɂ�������͍̂D���ł͂���܂���B

�����蔃�����߂邽�߂ɖ��T���X�ɍs���A���łɑ��̖{�������ǂ݂��A�������������甃���Ă���Ƃ����y���݂����邩��ł��B

�����ɂ͉Ηj�����������Ȃ̂ł����A���̍s�����̏��X�ł͑O�T�̋��j���ɓX���ɕ���ł��܂��B

����͎��ɂƂ��Ă͂ƂĂ��L����ƂŁA���j���܂ł̉�А�������������āA�y�j���Ɠ��j���ŁA�������Ɠǂ݂Ȃ��琻��Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł���̂ł��B

�y���őg�ݗ��ĂāA���̏�ɒu���āA�ł�����1�T�Ԓ��߂āA���j���̉�Ђ̋A��Ɏ��̍����Ă���Ƃ����T�Ԃ̃p�^�[�����蒅���Ă��܂����B

�@

100���Ŋ����ł�����A�܂�10����1���x�ł����A���ł�2���~�������������ƂɂȂ�܂��B������ɂ͈����܂���B

�ŏ��A������邱�Ƃɋ�ɂ��������܂������A���ł͂�����Ȃ��Ȃ�A�X�e�b�v�o�C�X�e�b�v�ŏo���オ���Ă����p������y���݂́A�����ɂ��ウ���������̂�����܂��B

���ꂩ����撣���đg�ݗ��ĂĂ������Ǝv���܂��B

��4���`��7���F���˓������ƃt�����g�f�b�L����ё�1���ւ̐����@(2007/10/14)

��4���`��7���F���˓������ƃt�����g�f�b�L����ё�1���ւ̐����@(2007/10/14)

- ���˓��̓����̉̕��~�ߋ��Ԃ̂����y�`�R�[�g�A�t�����g�f�b�L��G���h�r�[������ё�1���ւ�ʁX�ɑg�ݗ��ĂĂ����܂����B

|  |

| �����ȍ~����A������g�ݍ��킹�ċ@�֎Ԑ��ʂ̐���Ɉڂ��Ă����܂��B | |

��1���`��3���F�������Ɖ��˂̐����@(2007/9/22)

��1���`��3���F�������Ɖ��˂̐����@(2007/9/22)

- C62�̊�ƂȂ�őO���̉������Ɖ��˂̐���ł��B�������ɉ��˂������ƁA���C�@�֎Ԃ̃C���[�W�ɂȂ��Ă��܂����B

|  |

| ���������o���܂����B���ʂ͔����J���߂ł��܂��B | |

��1��(�n����)���܂����@(2007/9/10)

��1��(�n����)���܂����@(2007/9/10)

|  |

| �u���C�@�֎�C62�����v��1���̃X�^�[�g�A�b�vDVD�ƎG���{�́A����уo�C���_�[ | |