広上神社 多田宮司と共に、より一層の「幸せ」と「繁栄」を願う!

●11社宮奉賛会

- 広上神社

- 西広上神社

- 西広上八幡社(高岡市)

- 土合神社

- 北野神明社

- 草岡神社

- 中野神社

- 八島神明社

- 平等神社(富山市婦中)

- 下条神社

- 上条天神宮

●経緯

- 神宮大麻頒布祭 広上神社十一社奉賛会(広上神社:射水市広上) 2014.11.24

- 伊勢神宮大麻・暦領布始奉告祭(有礒八幡宮:高岡横田)富山県神社庁高岡・新湊支部 2014.10.28

- 広上神社十一社巡拝(広上神社から走行距離60㎞) 2014.9.7

- 神宮大麻頒布祭 広上神社十一社奉賛会(広上神社:射水市広上) 2014.11.24

- 伊勢神宮大麻・暦領布始奉告祭(川巴良諏訪神社:)富山県神社庁高岡・新湊支部 2013.10.29

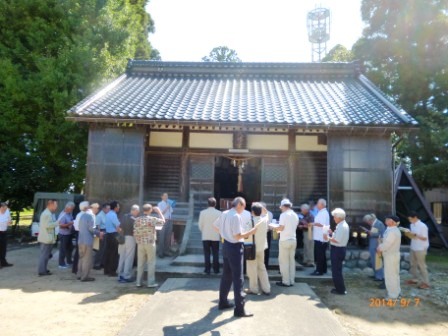

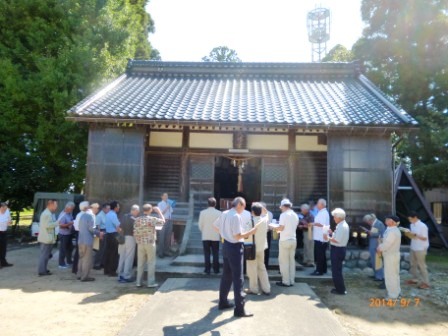

11社宮拝観:広上神社肇11社奉賛会 2014.9.7

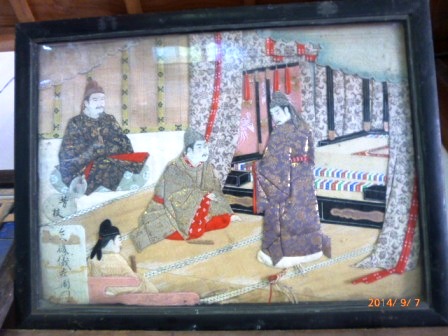

1、広上神社 1、広上神社

- 奉賛会長:竹内 紘一

- 鎮座地:富山県射水市広上108

- 主祭神:応神天皇

- 【創建と由緒】

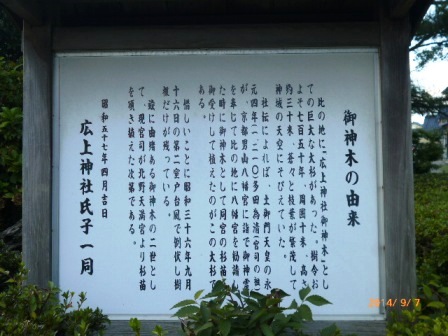

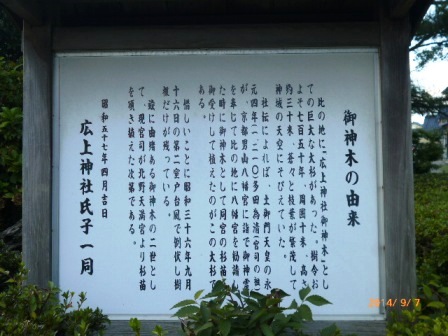

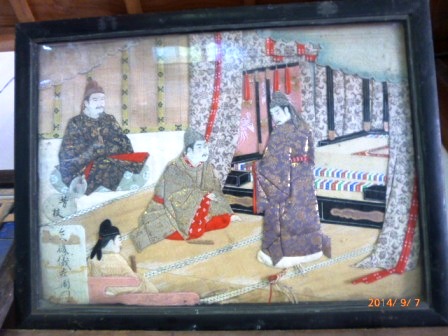

広上の村では、古くから広上地内に鎮座していた公道神社を氏神様として祀っていたが、戦国時代に越後上杉勢の戦火により焼失たので、天正18年、同(公道)神社宮司多田社家の神宮であった八幡宮を村の鎮守とした。 その八幡宮は鎌倉時代(1210年頃)に多田社家の始祖が姓氏守護神として創建したものである。その時、宇佐八幡宮から神霊を戴くと共に杉の苗木を持ち帰り、境内

に植えて御神体とした。社名は長らく八幡宮であったが、明治以降に広上神社と改称した。(宮司調査)

広上の村では、古くから広上地内に鎮座していた公道神社を氏神様として祀っていたが、戦国時代に越後上杉勢の戦火により焼失たので、天正18年、同(公道)神社宮司多田社家の神宮であった八幡宮を村の鎮守とした。 その八幡宮は鎌倉時代(1210年頃)に多田社家の始祖が姓氏守護神として創建したものである。その時、宇佐八幡宮から神霊を戴くと共に杉の苗木を持ち帰り、境内

に植えて御神体とした。社名は長らく八幡宮であったが、明治以降に広上神社と改称した。(宮司調査)

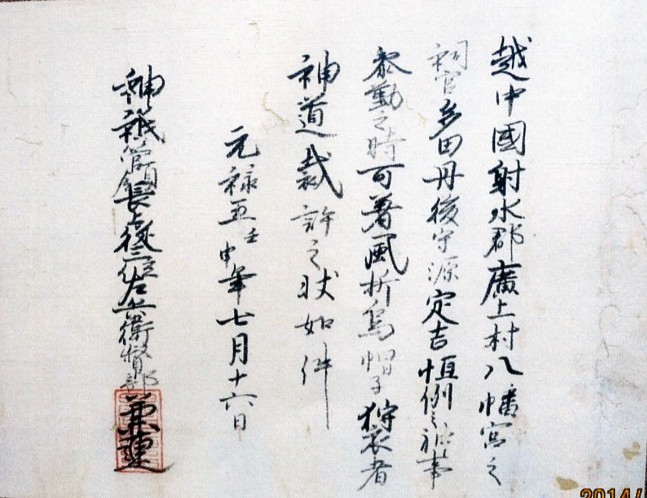

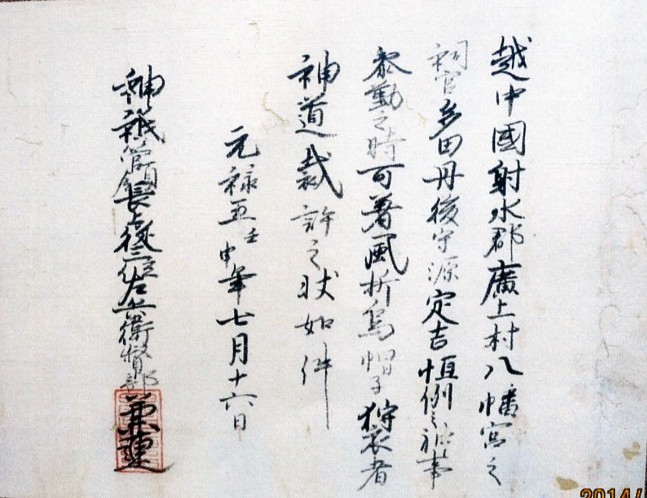

吉田神社からの多田社家に伝わる神道裁許状(1692年) 詳細説明

《参考資料》

- 【諸社禰宜神主法度と吉田神社】

江戸幕府が寛文5年(1665)に制定した神社を統制するための法令。同日付で寺院法度も出されており、幕府宗教統制策の基本となった。全国の神社に対し、社領の売買禁止などのほか、吉田神道を正統としてその統制に服することを義務づけた。

<諸社禰宜神主法度の一部古語略>

・社家は神祇道を学び神体を崇敬し、神事祭礼を勤めること。

・社家が位階を朝廷から受ける場合、執奏の公家がすでに決まっている場合はこれまでどおりとする。

・無位の社人は白張を着る事。吉田家の許状があれば白張以外の装束を着けることができる。

・神領の売買・質入れは行ってはならない。

・神社は小破のときに修理を加えて維持する。

- 【江戸時代の当時の背景】

幕府は、社寺に対しては寺社奉行を置き、寺院法度を発布して寺院の活動を宗教面だけに限定した。また、宗派ごとに本山・末寺の制度をたて、ピラミッド型の支配機構を寺院にも移した。1619(元和5)年に本願寺を今日の東・西本願寺に分裂させたのも真宗勢力の強大化を恐れたことにほかならなかった。一方、神社の神職は「諸社禰宜神主法度」(しょしゃねぎしんしゅはっと)で統制された。島原の乱(1637)以後、キリシタン探索のため宗門改(あらため)を実施し、民衆すべてを寺院の檀家とし、寺院に檀徒がキリシタンでないことを証明させた。この証明書を寺請(てらうけ)証文(宗門改帳・宗旨人別長)といい、この制度を寺請制度という。民衆は結婚・旅行・奉公などにも寺院発行の宗旨手形を必要とした。寺院は全国民を信徒とすることとなって経済的に安定し、幕府の保護によって庶民支配の末端機構と化した。

※宗門改帳 1村または1郡ごとに男女の統計をのせ、死去・生誕・縁付(えんづき)による出入増減および各人の年齢・宗旨などをしるしている。これに戸主が捺印し、さらに僧侶がこれを証明することを必要とした。 社寺の統制。/LI>

2、西広上神明社 2、西広上神明社

- 奉賛会長:表 昌彦

- 鎮座地:富山県射水市西広上138

- 主祭神:天照皇大神

- 【創建と由緒】

射水市西広上は、江戸時代の承応元年(1652年)の庄川大洪水で広上村が東西に分村(分断)した後、広神村西領の

西広上から庄川の東に移った出村であった。はじめは西広上新といっていたが、西の元村から見て裏の村として「浦島」ともいった。

3、西広上八幡社 3、西広上八幡社

- 奉賛会長:田畑 規志雄

- 鎮座地:富山県高岡市西広上112

- 主祭神:応神天皇

- 【創建と由緒】

社伝によれば、正和3年(1314年)6月23日、当村の筏井四郎上衛門が早朝、雄神川の畔りにいると雪筏の上に白髪童顔の老人が黒衣をまとい白馬に乗り、四郎右衛門に向かって『予は汝の祖先以来の産神である』と言うや姿を消した。四郎右衛門は歓喜して手を合わせた、必ずや応神天皇に違いはないと信じて社伝を造った。

4、土合神社 4、土合神社

- 奉賛会長:麻生 孝信

- 鎮座地:富山県射水市土合894-1

- 主祭神:天照皇大神

- 【創建と由緒】

江戸時代(年代不詳)、庄川出水により流失した旧土合村領とその周辺の入会地開発によってできた土合新・古川新・柳俣開とは、四ヶ村ではあったが、古くから同一部落にも似た親しい間柄であり、天正3年合併して新土合村となった。合併後もそれぞれの旧村の氏神様は別々で、同じ日に祭礼を行なっていたので、昭和6年に土合新明社にその他の神社を合祀して土合神社とした。平成22年に現在地(新幹線用地にかかる)に遷座した。

5、北野神明宮 5、北野神明宮

- 奉賛会長:舩守 勝之

- 鎮座地:富山県射水市大島北野271

- 主祭神:天照皇大神

- 【創建と由緒】

この神社は、元は熊野往来や草島往来から運ばれてくる年貢集積地の大門川舟渡場に近い字古宮にあった。鎌倉時代の初め、東福寺年貢集積所として建てられた社が神社の起源であろう。室町時代には荘園領主に代って伊勢御師が勢力を持ち、神社の側に伊勢御師の屋敷地があった。神社は明暦2年(1656年)よりも後の時代に、庄川の渡船場付近の現在地に移転した。

この神社は、元は熊野往来や草島往来から運ばれてくる年貢集積地の大門川舟渡場に近い字古宮にあった。鎌倉時代の初め、東福寺年貢集積所として建てられた社が神社の起源であろう。室町時代には荘園領主に代って伊勢御師が勢力を持ち、神社の側に伊勢御師の屋敷地があった。神社は明暦2年(1656年)よりも後の時代に、庄川の渡船場付近の現在地に移転した。

幟旗:神者依人之敞増威

平成16.3 為北野神明宮 吉田力謹書

《参考文献》

-

貞永式目[御成敗式目]

鎌倉時代に制定された武士政権のための法令(式目)のことである。貞永元年8月10日(1232年8月27日:『吾妻鏡』)に制定されたため、貞永式目(じょうえいしきもく)ともいう。ただし、貞永式目という名称は後世になって付けられた呼称であり、御成敗式目と称する方が正式である。また、関東御成敗式目、関東武家式目などの異称もある。

第1条:「神社を修理して祭りを大切にすること」

神は敬うことによって霊験(れいげん)があらたかになる。神社を修理してお祭りを盛んにすることはとても大切なことである。そうすることによって人々が幸せになるからである。また、供物(くもつ)は絶やさず、昔からの祭りや慣習をおろそかにしてはならない。関東御分国(かんとうごぶんこく)にある国衙領(こくがりょう)や荘園(しょうえん)の地頭と神主はこのことをよく理解しなければならない。神社を修理する際に領地を持つ神社は小さな修理は自分たちで行い、手に負えない大きなものは幕府に報告をすること。内容を調べた上で良い方法をとる。

第2条:「寺や塔を修理して、僧侶(そうりょ)としてのつとめを行うこと」

僧侶は寺や塔の管理を正しく行い、日々のおつとめに励(はげ)むこと。寺も神社も人々が敬うべきものであり、建物の修理とおつとめをおろそかにせずに、後のち非難(ひなん)されるようなことがあってはならない。また、寺のものを勝手に使ったり、おつとめをはたさない僧侶は直ちに寺から追放すること。

第5条:「集めた年貢を本所(ほんじょ)に納めない地頭の処分について」

年貢を本所に渡さない地頭は、本所の要求があればすぐそれに従うこと。不足分はすぐに補うこと。不足分が多く返しきれない場合は3年のうちに本所に返すこと。これに従わない場合は地頭を解任する。

6、草岡神社 6、草岡神社

- 奉賛会長:菊 修二 (就任:2018.04.20)

- 氏子世帯数:350世帯

- 鎮座地:富山県射水市堀岡古明神371

- 主祭神:大己貴命・事代主命 ・玉依姫命

- 草岡神社 神職の系譜

- 【創建と由緒】

延喜式内社(旧社格:郷社)

延喜式内社にして社伝によれば、景行天皇の40年秋、日本武尊東夷討伐の際、吉備津日子命を遣わされて越の国ご征伐のみぎり草岡の里は海辺で地勢平坦なるが故にこの地に守護社を建設したきものと重臣をして天皇に奉じ勅許を賜りここに一宮を創立したのが草岡神社となった。漁業船舶守護の御神徳が厚く清和天皇の9年4月正四位に叙せられ寿永2年源義仲が重臣をして参籠せしめ守護職の斯波義時、守護代の神保安芸守、加賀藩老職前田対馬守奉幣祈願されている。天保11年に浜田より現在地に移転され今日にいたっている。

延喜式内社にして社伝によれば、景行天皇の40年秋、日本武尊東夷討伐の際、吉備津日子命を遣わされて越の国ご征伐のみぎり草岡の里は海辺で地勢平坦なるが故にこの地に守護社を建設したきものと重臣をして天皇に奉じ勅許を賜りここに一宮を創立したのが草岡神社となった。漁業船舶守護の御神徳が厚く清和天皇の9年4月正四位に叙せられ寿永2年源義仲が重臣をして参籠せしめ守護職の斯波義時、守護代の神保安芸守、加賀藩老職前田対馬守奉幣祈願されている。天保11年に浜田より現在地に移転され今日にいたっている。

草岡神社公式サイトリンク

7、中野神明社 7、中野神明社

- 奉賛会長:松下 貢

- 鎮座地:富山県射水市七美中野110

- 主祭神:天照皇大神

- 【創建と由緒】

由緒不詳なれども、古くから中野村の産土神として崇敬されている。正徳2年(1712年)の社名書上帳に現われている。社伝は明治3年、火災により焼失し再建された。

8、八島神明社 8、八島神明社

- 奉賛会長:大谷 博信

- 鎮座地:富山県射水市七美1442

- 主祭神:天照皇大神

- 【創建と由緒】

由緒不詳なれども、古くから八島村の産土神として崇敬されている。正徳2年(1712年)の社名書上帳に現われている。棟札によれば、本殿は文久元年に新築されたもので、現在に至っている。昭和43年に明治百年記念事業として、鳥居、狛犬、参道が整備奉納された。

9、平等神社(だいらじんじゃ) 9、平等神社(だいらじんじゃ)

- 奉賛会長:名畑 久守

- 鎮座地:富山県富山市婦中町平等591

- 主祭神:天照皇大神

- 【創建と由緒】

由緒不詳。主祭神の天照皇大神は神明社から、相殿の大己貴命は日枝神社からそれぞれ大正2年11月24日に合祀され、社號(社号)を平等神社と改称した。

10、下条神社 10、下条神社

- 奉賛会長:南 安輔

- 鎮座地:富山県射水市下条2041

- 主祭神:応神天皇

- 【創建と由緒】

社伝は、「永正3年(1506年)堀内村堺境を流れる川に八幡神が出現これを奉斎、下条八幡宮とし、八幡神出現に因み八幡川と称す」と伝えているが徴する史料はない。創建当初から八幡宮と称したが、昭和2年、神明社・日ノ宮社を合祀して下条神社と改称された。

11、上条天満宮 11、上条天満宮

- 奉賛会長:平井 一雄

- 鎮座地:富山県射水市上条587

- 主祭神:正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊

- 【創建と由緒】

社伝によれば天正17年(1589年)創建と伝え、はじめ浅井神社と称し、浅井郷5ヶ村(広上・島・上条・下条・小泉)の総社と言われていた。正徳2年(1712年)藩が領内「社號(社号)書上」を命じたとき、砺波郡赤丸村の延喜式内浅井神社と混同するとあって、当時の寺社奉行によって「天満宮」と改称させられた。明治5年に天神宮と改称した。

社伝によれば天正17年(1589年)創建と伝え、はじめ浅井神社と称し、浅井郷5ヶ村(広上・島・上条・下条・小泉)の総社と言われていた。正徳2年(1712年)藩が領内「社號(社号)書上」を命じたとき、砺波郡赤丸村の延喜式内浅井神社と混同するとあって、当時の寺社奉行によって「天満宮」と改称させられた。明治5年に天神宮と改称した。

Copyright© T.Kiku Office 2014

Web pages Created by tamio kiku

菊たみお OFFICE

tamio@mtj.biglobe.ne.jp

|

![]() | 神社本庁

| 富山県神社庁

| 伊勢神宮

| 出雲大社

| 国立公文書館 |

| 射水神社(高岡・新湊ブロック)

|

| 神社本庁

| 富山県神社庁

| 伊勢神宮

| 出雲大社

| 国立公文書館 |

| 射水神社(高岡・新湊ブロック)

|

1、広上神社

1、広上神社

2、西広上神明社

2、西広上神明社

3、西広上八幡社

3、西広上八幡社

4、土合神社

4、土合神社

5、北野神明宮

5、北野神明宮

6、草岡神社

6、草岡神社

7、中野神明社

7、中野神明社

8、八島神明社

8、八島神明社

9、平等神社(だいらじんじゃ)

9、平等神社(だいらじんじゃ)

10、下条神社

10、下条神社

11、上条天満宮

11、上条天満宮