蓄音機業界の元祖:三光堂 Last update 2009/6/5

![]() トップページ「遥かなるアンデスへの旅」へ戻る

トップページ「遥かなるアンデスへの旅」へ戻る

![]()

| 下記(文章部分)は私の叔父(故・松本重雄氏)が、「青淵」誌(1969年3月、渋沢青淵記念財団竜門社発行)に掲載したものです。わが国の蓄音機業界の草分けともいえる三光堂の話が詳しく述べられています。 |

![]()

下記の私とは、故・松本重雄氏のことです。

|

松本重雄 1908年〜1992年 経歴 日本銀行理事 全国銀行協会 副会長・専務理事 国民政治協会 会長 勲二等瑞宝章 |

| この話は渋沢家三代と蓄音機をめぐっての、えにし(縁)深い、おそらく知る人のない話である。 | ||

| 私は生後、小学校の頃まで、銀座一丁目の表通りに住んでいて、肩からカバンをぶらさげて、よき時代の銀座を通って数寄屋橋たもとの泰明小学校に通った。家業は、その頃の新興事業だった蓄音機屋の「三光堂」であって、新宿角筈(つのはず)に製造工場をもち、銀座の店の二階に、レコード吹込場があった。当時一流の音楽関係芸能人の出入りが多かったし、はでやかな店だった。吹込場の片隅で、子供の私も、当時の吉住小三蔵師匠の長唄や、小さん、小勝師匠の落語などを聞かせてもらった記憶がある。 |  |

|

| 三光堂松本蓄音器製作所 (東京・新宿) 写真 カラー化拡大 |

||

三光堂は、明治32年(1899年)に父(松本常三郎)の兄(松本武一郎)に当たる人と、社会主義者として後年有名になった片山潜氏とその他、輸入商の人との3人の共同発起で、蓄音機の輸入と普及とを図るため開設した。最初、浅草で開業したが、後には銀座にも進出した。ことに片山潜氏の名を見出すのは興味あることである。 武一郎(タケイチロウ) 武一郎(タケイチロウ) 常三郎(ツネサブロウ) 常三郎(ツネサブロウ) |

|

|

(上記をクリックすると当時のレコード(SP盤)を聞くことができます) |

蝋管式蓄音機(1900年)(現存) THE GRAND PRIZE AT THE PARIS EXPOSITION OF 1900 の表示がある。 写真拡大 |

|

| 創業者の一人である松本武一郎は、創業数年で物故し、当時、横須賀海軍工廠の技術者であった父、常三郎が後を継ぎ、蓄音機製造まで進出したが、今日レコードと称される新式平円盤吹込みの技術は、ドイツから迎えた蓄音機技師が三光堂の吹込場でやっていた。技術を知られたくないために、日本人の技術者は一切近づけなかったという。父はこの吹込み技術の秘密を解き明かし、日本人の手で開発するために、並々ならぬ苦労を重ね、ついに吹込機械の国産化に成功した。 父が銀座の店の二階で、蓄音機の輸入物の動力用ゼンマイや発音部の雲母を手に熱心に研究していた。雲母を薄くはがすために私も手伝ったり、しまいにはいたずらをして父の顔を曇らせた記憶も思い出される。 |

|

|

| 蝋管式蓄音機(現存) 写真拡大 | ||

| 三光堂の全盛期は、明治の末年から大正の初期にかけてであったと思うが、特に父の生涯の大仕事は、当時一世を風靡していた桃中軒雲右衛門の名調子の浪花節をレコード化したことであった。「南部坂雪の別れ」「赤垣源蔵徳利の別れ」「山科護送」などの赤穂義士銘々伝は、特に見事な明治調の傑作であった。 東京で吹き込みの上ドイツに送り、音盤に製造した。正確な記憶がないので残念だが、雲右衛門に払った吹込料は、当時としては世上を驚かした金額の万という額であった。 |

|

|

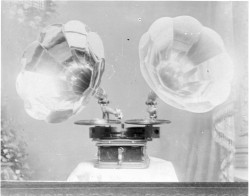

| ラッパが二つある蓄音機 写真拡大 (研究試作機と考えられる) |

||

| しかし、この事業は三光堂に幸運をもたらさなかった。これから大掛かりに宣伝発売を始めようとした矢先、明治大帝の崩御、そして一年間の諒闇期間に入り、歌舞音曲の停止となった。そればかりでなく著作権の不備につけこんで、今日のいわゆる海賊版レコードの氾濫となって、良心的な三光堂レコードの方は売れ行きが思わしくなかった。版権を守るためには法廷に訴え、結局大審院まで法廷闘争をしてみたが失敗に終わった。 その後、父の開発した吹込み技術でおもいだされるものは、大本教出口教祖の夢物語を綾部で吹き込んだものがあったが、これはまもなく国禁となった。大正時代になると日本のレコード業界は、大資本のアメリカ業者の進出を受け、それが今日まで続いている。 三光堂は、この時代の自由化の敗者として米国資本に買収されてしまった。このことは今日、新しい自由化時代を迎え、追憶の念切なるものがある。 |

|

|

| 大変珍しいデザイン 写真拡大 (これも研究試作機か?) |

||

| 私がこうした身辺小事を「青淵」に書く所以は、三光堂が、終始渋沢家三代の恩顧を蒙ったことを思うからである。私の生家松本の家は、伊予宇和島藩下級武士の出であるが、渋沢栄一翁の近親に同藩に縁故の方が少なくなかった。 蓄音機が全く新しい事業であった関係もあって、発足当時から渋沢翁の指導鞭撻を受けてきた。そのご推挽(すいばん)もあってか、今の蓄音機の前身になる蝋管式時代に、特に仰せを蒙って明治陛下のお声を録音することができた。父は蝋管機械一式を、モーニング姿の肩に自ら荷ない、宮中の廊下伝いにご座所近くに参上した。これが父の自慢の苦心談である。 そのころは、父などは直接陛下にお近づき申し上げることのできなかった時代で、父が控えている待合場所の近くの二階でお吹き込みがなされたと聞いている。 そうしたご縁で、三光堂には「宮内庁御用達」という看板があった。 |

|

|

| ラッパのない蓄音機 写真拡大 | ||

| 三光堂の著作権論争については、翁の近親であられた当時の代表的法学者穂積陳重博士も関係されたと聞き、そのご長子であられる穂積重遠博士は、その東大民法講座で、毎年必ず三光堂事件を法の発展の顕著な例として引用されていた。私も東大時代にこの耳で聴いている。 | ||

| 明治末年における三光堂六間間口の店舗を最も彷彿と思わせる写真が、奇縁というか、翁のご長子渋沢篤二氏の撮影で残っている。同氏は明治初年から、写真の先達であられ、その作品集が、その長子敬三氏によって昭和38年に「瞬間の累積」と題して出版された。その中に、明治43年の銀座風景の一つとして三光堂を写していただいている。正面には大きく「大声(たいせい)蓄音器平円盤発音器販売」と鮮やかに読まれ、洵に時代を物語る写真である。 この店舗も関東大震災で焼失した。 |

|

|

| 三光堂銀座店(1910年) 左は谷沢鞄店 写真 カラー化拡大 |

||

| それよりも篤二氏についての追憶は同氏が、素人の域を脱した義太夫の名人であったことである。私も父につれられて、一再ならずお宅に参上して伺った。今も私の印象に残っているのは豪華な金蒔絵のついた見台、立派な庭を背にして語られた氏の義太夫は、子供ながら見事な調子と感じたものであった。 |  |

|

| 三光堂のあった場所は現在、「仏壇の はせがわ」銀座本店になっている。 左の白いビルは谷沢鞄店 (2002年 東京・銀座一丁目) |

||

| そのお子様の敬三氏には、私の幼少の頃からご愛顧いただき、昭和7年就職の際は、父の指図でお宅に参上したことも思い出される。後年敬三氏が日銀副総裁に就任されてからのことであるが、あるとき明治以来の名人音楽家のことが話題になり、特に常磐津の名人林中師匠のことで話がはずみ、その吹き込みレコードが私の家にあったことを思い出し、敬三氏に差し上げた。 |  |

|

| 蓄音機大売出し 写真拡大 (年末年始御贈答好適品の看板) |

||

| 深いえにしが、明治、大正、昭和に亘ってつながれていることを今更ながら思うものであるが、殊に、私が今、全国銀行協会専務理事として勤め、そして全銀協会長が第一銀行頭取の長谷川重三郎氏であることも、ただ有縁の深きことを思うものである。 わが国の銀行協会や、銀行倶楽部は、明治初年、翁によって創められ、今日の盛況をみるに至ったが、丸の内、東京銀行倶楽部の現在の建物は、建築的にも、大正初期の傑作として翁の功績を永く讃えている。その二階ロビーには、小倉右一郎氏作の大理石像が柔和な温容を人々に投げかけている。若い銀行員諸君にとっては、翁も遠い存在になりつつあるので、明治百年を期して、私はこの大理石像に青銅板で翁の尊名を台座に添えて、永遠の記念としたのである。 |

|

|

|

渋沢栄一像と青銅板 (2003年1月 東京銀行倶楽部にて) |

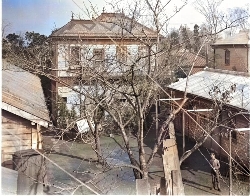

松本常三郎邸(東京・西麻布) 2階建ての洋館は当時珍しい。 関東大震災や戦災で大きな被害に遭わなかった。1986年解体された。 写真 カラー化拡大 その後、この場所は売却され、3階建のビルになっている。 |

|

|

|

| 三光堂松本蓄音器製作所 | レコード製造状況 | 三光堂銀座店 |

|

|

|

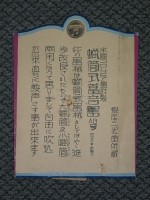

| 明治29年輸入の蓄音器の説明板 現存 (説明文は下記) |

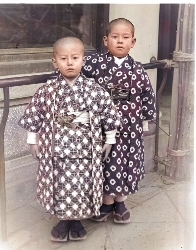

三光堂銀座店内 | 松本常三郎と2人の息子 (達雄と重雄) 1915年頃 |

| (上記説明板の内容) 銀座三光堂所蔵 米国コロンビア会社製蝋管式蓄音器(明治29年輸入) この器械は蝋管式器械として進歩改良されたもので、大蝋管および小蝋管両用 になっておりまして、自由に吹込みができ、直ちに発声さすことができます。 右の写真は 現存する蝋管7本、この中に謡曲、教育勅語、松本重雄の 幼少時(1913年、5歳)の声 などがある。 写真拡大 |

|

|

|

|

| 三光堂松本蓄音機製作所の全景 | 蓄音機製造状況 | 蓄音機製造状況 |

|

|

|

| 工場従業員 | 野球部? | 工場従業員 |

|

|

|

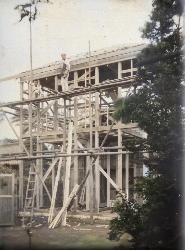

| 三光堂松本蓄音機製作所の棟上げ | 事務所 | 松本常三郎の息子 (達雄と重雄)1912年頃 |

|

|

|

| 松本常三郎の息子 | 平円盤式蓄音機が並ぶ銀座店 | 工場から初出荷に向う関係者 |