古いATAPIのCD-ROMドライブを利用したCDトランスポートとDACを制作しましたので紹介します。

パソコン、特にデスクトップ型のDOS/V機を自作されている方やグレードアップをご自身なされている方なら、古いATAPIのCD-ROMドライブは、いくつか余っていることだと思います。捨てるのももったいないので、結局持ったまま、活用できずにそのままあると思います。また、6倍速な8倍速といった今となってはスピードの遅いタイプは、お店のジャンクコーナーなどには1個¥100で売られているのも珍しくありません。

私も、低速のCD-ROMやCD-R/Wドライブなど何台か手持ちがありました。

これらのCDドライブが何かに活用できないか、いろいろ考えておりました。

そんなおり、古いMJ無線と実験やラジオ技術のオーディオ誌を見ていたら、CD用のDACの制作記事が眼にとまりました。以前はDACにあまり興味を持っていなかったのですが、一度作ってみようかなと思い立ちました。どうせなら、パソコンのCD-ROMをCDのトランスポートとして利用できるし、ということで早速制作することにしました。

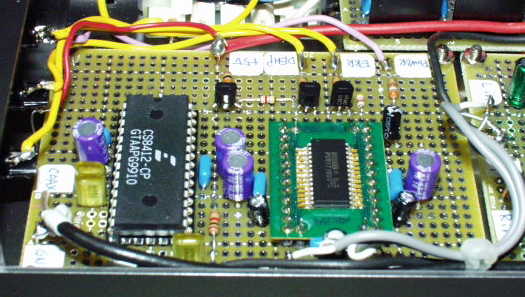

まず、DAC関連の情報入手と部品集めからです。とりあえずラジオ技術の記事を参考に関連部品のメーカサイトを検索しました。そこから、データシートのダウンロードを行いました。最終的には、入手したデータシートに掲載されていたアプリケーション回路を参考に作ることにしました。それぞれのパーツは、DAIにCS8412(CRYSTAL社製)、オーバーサンプリングフィルタ内蔵のDAC PCM1710(テキサスインスツルメンツ社製)、バッファアンプはローノイズOPアンプNJM5532を使いしました。

回路図はこちら。

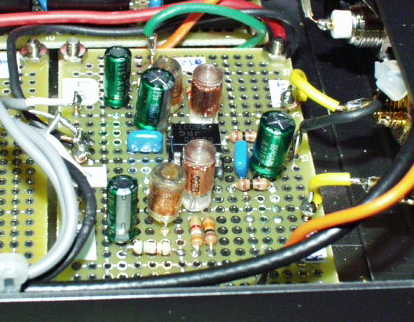

最も一般的な回路です。ただし、コンデンサや抵抗は、オーディオ用を求めました。特に電解コンデンサは、電源関係はSANYOのOSコン、信号系は、ニチ

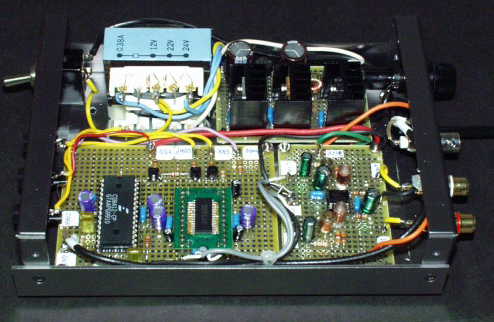

コンのMUSEを使いました。ケースその他は手持ちの部品を使いました。

デジタルオーディオインターフェース端子は、BNC同軸の手持ちがあったのでBNC端子としました。

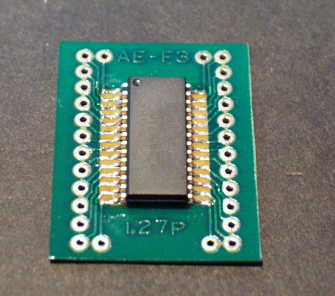

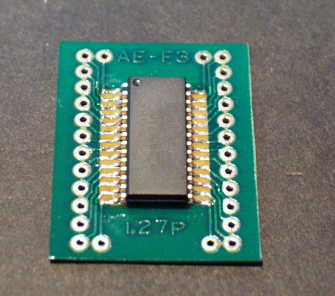

組み立ては、秋月のユニバーサル基板を使いDAI−DAC部とバッファアンプ部、それぞれ別々にしました。配線は、ワイヤー配線行いましたが特に、電源、グランドは太い裸銅線を使って行ってあります。アナログ系と、デジタル系の電源も、三端子レギュレータから分離しました。特にPCM1710は、峡ピッチのSOPですので、秋月の変換基板を使いました。この変換基板へチップをはんだ付けするコツはこちらを参照してください。

変換基板に取り付けたPCM1710

ここで使っている部品(LSI類だけでも部品台は、6000円程度です)および回路構成でも、市販の高級CDプレーヤのDAC部に匹敵すると思います。配線、組み立てを済ませ、最終チェックを行い早速、動作させて見ました。

デジタル部 アナログ・バッファアンプ部

最初は手持ちのCDプレーヤのCOAX端子からSP-DIF信号を加えて、いつもの様にSTAXのコンデンサヘッドホンによるチェックです。特に気になるスパイクノイズもなく低域から高域まで澄んだ再生音です。さらに、以前にNHKのBS放送を録音しておいたDAT(Bモードステレオ 48KHzサンプリング)でも試してみました。録音は、数年前のニューイヤーコンサートの生中継を撮ったものです。CDの44.1KHzからわずかなサンプリング周波数のアップですが、この違いが大きく変わりました。そのコンサートの臨場感がすばらしいです。今回制作したDACは、サンプリング周波数は32KHz、44.1KHz、48KHzと3タイプが自動で対応します。44.1KHzでは、昔のCDにあったディ・エンファシスの機能も自動で対応します。

一応、DACは完成しました。

さあ、このDACに繋ぐCDトランスポートですが、冒頭にも触れましたが、古いパソコンのCD-ROMを活かすことにあります。早速手持ちのCD-ROMを繋いで見ました。

CD-ROMドライブの端子側には、電源、IDE、マスタ/スレイブの設定端子、オーディオ端子(アナログのステレオ出力)、デジタルオーディオ出力がありますが、このデジタルオーディオ出力端子の信号を、同軸ケーブルで直接はんだ付けして取り出しました。それを先ほどのDACのSP-DIF端子に接続します。

あと電源を供給すれば、CDトランスポートに早替わりです。表のトレイ側のプレイ端子を押して一応プレイはできます。しかし、任意のトラックに移したり(スキップ、戻りなど)はできません。これでは、操作性がよくありません。一時期、CREATIVEのCD-ROMドライブで、送り、戻りなどのスイッチを備えたものがありましたが、これだともう少し使いやすいかも知れませんが、今ではもう手に入らないでしょう。

![]()

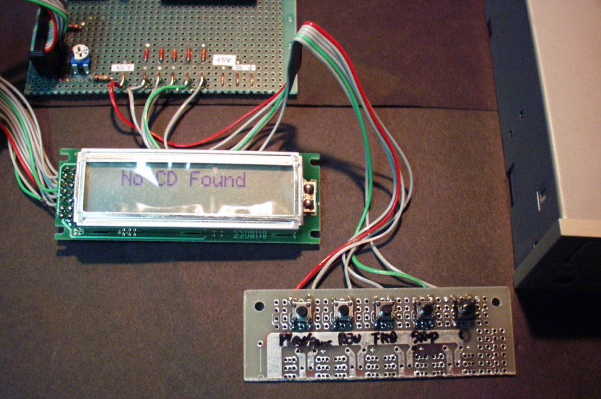

そこで、一般的なシンプルなスイッチしか持たない(LOAD/EJECTボタンのみ)ATAPI

IDE のCD-ROMドライブを、簡単なマイコンで制御して、一般のCDプレーヤ程度の操作ができるようにはならないか検討してみることにしました。

いろいろWEBを検索してみると、MP3プレーヤの制作関連の記事を見つけることができました。最終的にはMP3ar.comというサイトの情報を、参考にさせてもらうことにしました。このサイトはPICマイコンを利用した、MP3プレーヤの制作記事で、ハードおよびソフトが掲載されています。LCDによる表示もあり、今、目的としている機能は満たせそうです。このサイトでの情報は自由に使ってよいということなので、これを利用しました。まず、ハードウェハの設計ですが、単なるCDのトランスポートにするために必要なものだけ残してあとは取っ払いました。その結果の回路図をこちらに示します。次にソフトですが、ソースをダウンロードして、これも関係ない部分をすべて削除しました。それに伴う修正とない機能などは追加しました。MPLABでアセンブルし秋月のPICライタで書き込みました。

バラック状態ですが、ハード・ソフトとも一応完成しました(BUGはまだありますが通常に使うには問題ないレベルまでにはなりました)。先ほどのDACとこのCDトランスポートを繋いで、お気に入りのCDを聞いています。

ジッタの少ないドライブを選んで音質の向上も望めそうです。ATAPIの基本コマンドしか使っていないので、たいていのCD-ROMドライブは使えます。

いまは、バラックですが、CD-ROMドライブ自体を剛性のあるケースか木枠(椿や樫などの比較的重量のある木材をつかう)を作って、体裁のいいものを作ろうと思います。こうすれば、市販の高級CDプレーヤに勝るとも劣らないものになりそうです。

最近は、初期のCD-R/Wドライブ(コンボドライブ)もアウトレット店で安く販売されていることがあります。CD-R/Wドライブは、CD-R/Wに焼かれたものもメディアでも問題なくプレイできますので、ジャンクがでたら購入しようと思います。

今回制作したPICを、実費(PIC16F874にプログラムを書き込んで送料含み¥3000程度)でお譲りできるようにしたいと思います。ある程度DEBUGができたところで本ホームページでご案内させていただきます。