ソリトン −1 99/1/27

『光ソリトン』を使うと、なぜテラ・ビット級の通信が可能になるのかを理解するため、まずソリトン発見の歴史から見ていこう。

池の真中に小石を投げると、ポトンと音を立て波紋がその周りに広がり、しばらくして消えてしまう。これが、普通の波の特性だ。

波は自然界のあらゆるところに見られるが、物理学者はどんな形の波でも、規則正しい単純な振動である正弦波の重ね合わせによって

作ることが出来ると考えてきた。実際、いくつかの正弦波を重ね合わせると、さまざまな複雑な波を作ることができる。電子楽器の

シンセサイザーはこの原理を応用したもので、振動数の異なる正弦波を適当に重ね合わせることによって、どんな楽器の音色でも

作り出すことが出来るようになった。

池に出来た波の場合、水面では振動数の異なる波は、それぞれ異なる速さで進行するので、重ね合わされた波は時間とともに変化し

(分散)、小さな小波に分解され、やがて消える。イギリスの技師ジョン・S・ラッセルもこれらの波の性質をよく心得ていた。

1834年8月のある日、ラッセルはエジンバラに近い運河沿いに馬を走らせていて、偶然にも驚くべき現象を発見した。

狭い運河で2頭の馬に引かれた船が急に止まったとき、船の前の水のうねりが大きく盛り上がり、すごい速さで一つの塊になって

走り出した。驚いたラッセルはその水の塊を馬で追いかけたが、2−3キロ走っても波の勢いは衰えず、運河の曲がり角で追いかけを

あきらめた。ラッセルは優れた技術者で、船の設計者でもあったので、彼の見た波がいかに常識からかけ離れたものであるかをよく

分かっていた。一つの波が形も速度も変えず、分裂することもエネルギーを失うこともなく、走りつづけたのだ。

彼の見たこの奇妙な波は、今日では『ソリトン』『孤立波』と呼ばれている。ラッセルはこの波に魅せられ、残りの人生をこの波の

研究に費やし、画期的な船体の設計を生み出した。

彼の見たこの奇妙な波は、今日では『ソリトン』『孤立波』と呼ばれている。ラッセルはこの波に魅せられ、残りの人生をこの波の

研究に費やし、画期的な船体の設計を生み出した。

ラッセルは実験用の水槽を庭に作ってさまざまな実験をし「波の速度が高さに比例する」ことを発見した。背の高い波が、先を進む

背の低い波に追いつけるというわけだ。また軍隊の発砲訓練を見ていて、発射の号令よりも、大砲の音が先に聞こえるのは、大砲の音が

ソリトンになって通常の音より速く伝播するためだと推測した。かれは研究の成果を『移動する波』という本にまとめ1882年に

出版した。

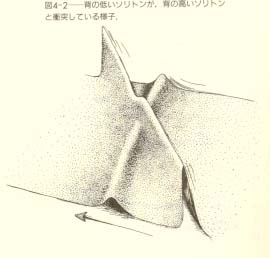

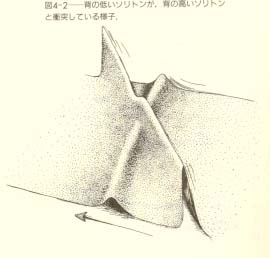

ラッセルの死後10年、オランダの数学者D・J・コルトヴェーグとC・ド・ヴァーリスは『KdV方程式』という方程式を導き、ソリトン

解を持つことを示した。現在、コンピュータを使って精密にKdV方程式を解くことによって、二つの波の衝突現象を確認すること

が出来る。二つのソリトンが合体しているちきには、完全に一つの波になってしまい、二つのソリトンを識別することはできない。

それなのに、そこから衝突前と同じソリトンが生まれてくる。ソリトンの非線形性がある種の記憶効果を持っているのかもしれない。

ラッセルはソリトンの形成が運河の深さと関係することも見出した。川の河口の地形と潮の満干によって生じる「津波波」や、地震で発生する

「津波」もすべてソリトンの仕業だ。

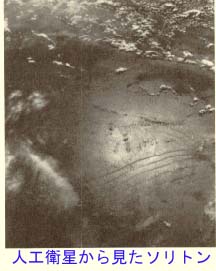

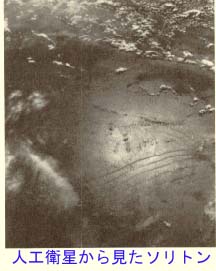

有名な数学者・物理学者のジョージ・ストークス卿は、海の表面の波を記述する場合には深さによる非線形性を欠かせないと述べている。

例えば、水の厚みに対する重力の効果を考える必要があり、深い水に出来るソリトンは、浅い水のソリトンとは異なり、形を変えずに移動し、

衝突しても壊れない。人工衛星からこの大洋を何千キロも走る巨大なソリトンを写真に写すことも成功している。

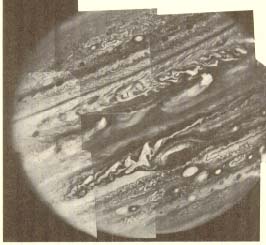

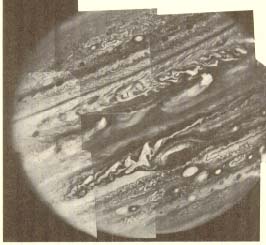

最近では気象学者が詳しく大気のソリトンの研究をし、大気のソリトンには E−ソリトンと D−ソリトンがあることを突き止めた。

最も有名な大気のソリトンは木星にある。イギリスの科学者ロバート・フックが17世紀に観測した木星上の赤い斑点(赤斑点)は、現在では、

二つのD−ソリトンに囲まれた巨大なE−ソリトンであると考えられている。

最近では気象学者が詳しく大気のソリトンの研究をし、大気のソリトンには E−ソリトンと D−ソリトンがあることを突き止めた。

最も有名な大気のソリトンは木星にある。イギリスの科学者ロバート・フックが17世紀に観測した木星上の赤い斑点(赤斑点)は、現在では、

二つのD−ソリトンに囲まれた巨大なE−ソリトンであると考えられている。

ソリトンは非線形の相互作用と分散の効果が釣り合いながら安定性が保たれていることが知られている。非線形の相互作用により

秩序的な波が出来るという意味で、乱流の場合と正反対の作用を非線形性が生み出している。滑らかな水の振動が細かな振動に壊れていく

のではなく、ある種の共鳴現象を起こしソリトンが誕生する。ソリトンが崩れそうになると、自らそれを引き戻そうとするのだ。

ソリトンは非線形の相互作用と分散の効果が釣り合いながら安定性が保たれていることが知られている。非線形の相互作用により

秩序的な波が出来るという意味で、乱流の場合と正反対の作用を非線形性が生み出している。滑らかな水の振動が細かな振動に壊れていく

のではなく、ある種の共鳴現象を起こしソリトンが誕生する。ソリトンが崩れそうになると、自らそれを引き戻そうとするのだ。

何千人が参加するマラソン大会で、レースを開始すると、皆思い思いのスピードで走り出し、人の集団はバラバラになる。これが通常の

波に見られる分散現象に対応している。ソリトンは、レースの先頭集団のようなもので、何キロも何キロもの間、先頭集団は一塊になって

走りつづける。一人が抜け出ようとすると、ほかの人もついてきて、集団はなかなか壊れない。

ソリトンの非線形相互作用は混沌を導かずに、逆にある条件の元で、自発的に自己組織化された形を生じる。

<To be continued >

彼の見たこの奇妙な波は、今日では『ソリトン』『孤立波』と呼ばれている。ラッセルはこの波に魅せられ、残りの人生をこの波の

研究に費やし、画期的な船体の設計を生み出した。

彼の見たこの奇妙な波は、今日では『ソリトン』『孤立波』と呼ばれている。ラッセルはこの波に魅せられ、残りの人生をこの波の

研究に費やし、画期的な船体の設計を生み出した。 最近では気象学者が詳しく大気のソリトンの研究をし、大気のソリトンには E−ソリトンと D−ソリトンがあることを突き止めた。

最も有名な大気のソリトンは木星にある。イギリスの科学者ロバート・フックが17世紀に観測した木星上の赤い斑点(赤斑点)は、現在では、

二つのD−ソリトンに囲まれた巨大なE−ソリトンであると考えられている。

最近では気象学者が詳しく大気のソリトンの研究をし、大気のソリトンには E−ソリトンと D−ソリトンがあることを突き止めた。

最も有名な大気のソリトンは木星にある。イギリスの科学者ロバート・フックが17世紀に観測した木星上の赤い斑点(赤斑点)は、現在では、

二つのD−ソリトンに囲まれた巨大なE−ソリトンであると考えられている。 ソリトンは非線形の相互作用と分散の効果が釣り合いながら安定性が保たれていることが知られている。非線形の相互作用により

秩序的な波が出来るという意味で、乱流の場合と正反対の作用を非線形性が生み出している。滑らかな水の振動が細かな振動に壊れていく

のではなく、ある種の共鳴現象を起こしソリトンが誕生する。ソリトンが崩れそうになると、自らそれを引き戻そうとするのだ。

ソリトンは非線形の相互作用と分散の効果が釣り合いながら安定性が保たれていることが知られている。非線形の相互作用により

秩序的な波が出来るという意味で、乱流の場合と正反対の作用を非線形性が生み出している。滑らかな水の振動が細かな振動に壊れていく

のではなく、ある種の共鳴現象を起こしソリトンが誕生する。ソリトンが崩れそうになると、自らそれを引き戻そうとするのだ。