久保田万太郎の書いた「じんぎすかん料理」は、7回連載で1回から4回までは、食べるまでの経過説明なんです。かいつまんで4回目までの筋を説明しますと、久保田たち12、3人は毎月16日に東京の日本橋浜町にある京蘇料理の濱の家という店に集まり、飲んだ食べたりしていた(1)んですね。京蘇料理というのを検索しますと、現在も横浜の中華街にこの料理を売り物にしている店が2軒あると出てきます。

久保田はいきなり、里見弴の「満支一見」の正陽楼で食べるシーンを引用して、われわれはこれを鎌倉でやったんだと書いている。結論から書く新聞記事みたいですね。そして、どうして食べられたのかといえば、仲間の一人である画家の和田三造が名古屋にいったとき、木曽川の河原でジンギスカンを食べた。そして鍋と思われるのですが、道具としか書いていませんがね。それを東京に持ち帰ったといううわさを聞くなり「是非、それァ、やつてみなくちやァいけない」と試食会をやることを決めた(2)ことから始まった。なにしろ道具、里見さん風にいえば、鉄板を碁盤目に組み合わせた金網、鐵火鉢も持ってきたかも知れませんが、その持ち主である和田さんがいない場所で、もう衆議一決しちゃったというのですから、よほどジンギスカンを食べてみたかった。というより、毎月、今風にいえば中華料理の月例会も開いていたグルメたちですから、北京にいかなきゃ食べられないジンギスカンが賞味できると聞いては、黙っていられないと突っ走ったんですね。

特にその1人、木下謙次郎は衆議院議員、関東州長官などを経験した政治家でありながら「美味求真」という3巻から成る料理研究などグルメ本を数冊を出した食通です。この関東州は、関東関西の関東ではなくて、いまの大連や旅順を含む中国東北部の南端の半島のこと。日清戦争、日露戦争の結果、日本が統治できるようになった租借地で、当時はそう呼んでおり、その長官は最高権力者でした。

それから和田三造は黒田清輝に師事した白馬会の画家で、のちに芸術院会員、昭和33年には文化功労者に選ばれています。その4年後の昭和37年、わがクラーク会館の講堂に緞帳が取り付けられた。あの「大志の誓い」と題する北海道の四季を取り込んだデザインは、この和田さんの手になるものなんですぞ。つづれ織りで当時で1500万円といわれた。こんなところにも北大とジンギスカンの縁があったんですね。

しかし、東京では煙りもうもうになってもいい手ごろな場所が思いつかない。そこで濱の家の主人が鎌倉でやりましょうと提案する。濱の家は毎年夏、鎌倉の由比ヶ濱に出張して飲食店を開いているので、その場所と人手が使えると思いついたんですね。京蘇料理とは北京料理と南方系の蘇州料理のいいところを混合させた料理だそうですから、この際、濱の家の主人自身も北京市民にも愛されている回教徒系の羊肉料理を食べてみたいという気持ちもあったのでしょう―というのが、私の最初の見方でしたが、ある雑誌で広告と記事を見つけたことから大きく変わったのですよ、濱の家についてです。

それは何かというと、昭和8年の「文藝春秋」だったのです。普通なら古い方から新しい方へ順に見ていくけれども、久保田の「じんぎすかん料理」の連載が昭和6年夏、私が生まれた昭和8年までの2年の間に少しは普及したはずだと考え、昭和8年分でその仮説をテストしてみた。北大図書館の「文藝春秋」は11月号が欠けているが、4冊に製本されているので7月号からの後半2冊を借りてみました。

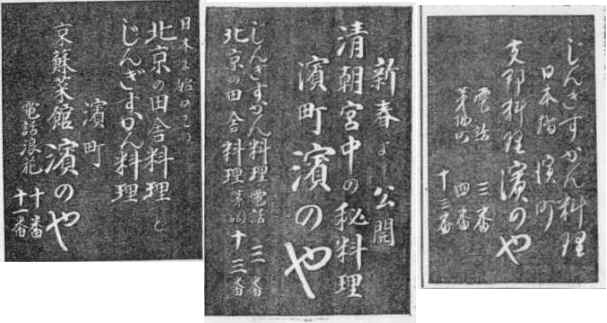

この昭和8年がまぐれ当たりだったんですね。12月号の215ページに支那料理店「濱の家」の広告があったんですよ。広告は縦9センチ、横6.5センチで、筆字で大きく「北京正陽楼 じんぎすかん料理」と2行に書き、行を変えて「京蘇菜館 濱町 濱のや」とある。左端は「電話浪花十番 十一番」とあり、電話を2本引いていたことがわかるもので、それをスライドで見せましょう。正陽楼とは、里見弴と志賀直哉が初めてジンギスカンを食べた北京の羊肉料理店の名前でしたね、思い出してください。それで8年前半も調べたら、正月号にも濱の家の広告が載っていたのです。

出典は「文藝春秋」昭和8年1月号(左)と同12月号(右)

| |

参考文献

上記(1)と(2)の出典は久保田万太郎全集第11巻210ページ、「じんぎすかん料理」、昭和50年12月、中央公論社=原本、スライドの(左)は文藝春秋編「文藝春秋」11巻1号193ページ、昭和8年1月、文藝春秋社=原本、同(右)は同11巻12号215ページ、同8年12月、同同

|

どうです。北京正陽楼、じんぎすかん料理と、こう大きく書いたら、まるで正陽楼の東京支店みたいに思ってしまいますよね。どこで正陽楼を名乗る許しを得たものか、いい根性してますね、はっはっは。これで濱の家はハマノイエでなくてハマノヤと読むべきだということもはっきりしました。久保田は小説で「京蘇料理の濱の家」と書いていますが、濱の家はそれが本命だったから、このころの広告にちゃんと京蘇菜館と入れています。後で変わっていくのですがね。それから私は広告通りの平仮名の「や」ではなく、久保田の小説に準じて漢字の「家」で通しますからね。

この名前のことなんですが、東京の池之端にも「濱の家」があったんですね。例えば昭和13年10月9日付東京日日新聞朝刊1面にその広告が載っています。上野公園の不忍池のそばですね、当時は茅町という町名があり、そこに割烹の「濱乃家」があったのです。電話は下谷83局の817番など3本持っていた。それでこっちは濱町と支那料理を強調し、かつ広告では「濱のや」と家の字を漢字で書かなかったのではないかと推察されるのです。はい、しつこく調べるでしょう。

でも電話局の名前が「浪花」。大阪の店じゃないのかと怪しまれますよね。私も疑問に思って調べたらですね、ちゃんと実在していたのです。神戸大学附属図書館が提供している膨大な新聞記事文庫の大正6年3月5日付中外商業新報、いまの日本経済新聞の前身ね、それに「取引所専門の交換局が出来るか出来ぬか 当局でも調査中との事 毎日頻繁な通話に苦しんでいる浪花局」という記事があります。

20年ほど古い記事ですが、そのころ東京市内には9つの電話局があり、その1つが浪花局だった。ちょっと読んでみますか。「浪花局は市枢要の商業地である上に米穀、株式の両取引所を管轄内に含んでいるので其通話状態の頻繁な事は到底想像外であって其混乱に蒙る影響は啻に一刻を争う取引所側に限らず一般加入者の迷惑も甚だしい」(3)うんぬん。当時は女性の交換手たちが交換台に座り、接続先を聞いてからコードをいちいち抜き差しして接続していた。だから通話申込みが殺到したら大変でした。いや本当ですよ、私はハンドルをぐるぐる手回して交換手を呼び出し、相手の番号をいってつないでもらう磁石式の電話局を見学したことがあります。

濱の家がどんな店であったか。昭和6年に出た松崎天民の「東京食べある記」に、こう紹介されています。「堂々たる偕楽園、数寄を尽くした雅叙園、脂粉の香の漂ふもみじ、支那式の翠松園、民衆的の來々軒、日本風の陶々亭と云つた風に、その機構の上に異動を見せて居るのも、支那料理の奔放性の反映として、面白いことに眺めた。濱町の濱のやは、京蘇料理を看板にして、支那色の強い美味い料理を提供しているが、その座敷は瀟洒な日本室が十幾つもあつて、大きな圓卓の上に二重装置をしたのが、特色と云つて宜かつた。上の圓形の卓をグル/\廻せば、食品を入れた器が、順々に自席の前に来るやうな仕掛が、便利であり面白かつた。その客室も独立して居て、瀟洒な落着いた気分も好く、蘇州出の料理人の手腕も利いて居て、独特の風味を食べさせて居るのが、私には美味かつた。(4)」と、書かれています。

ホテルなどの宴会場では中華に限らず、あの真ん丸いテーブルを使っていますが、この本の関連年表を見ると、昭和6年の項に「目黒雅叙園の創業者細川力造氏らによって、中華料理の回転テーブルが考案される。」(5)と書いてあるんですね。雅叙園のホームページでは「創業者の細川力蔵」と字が違うが、こちらが正しい名前でしょう。

雅叙園サイトによれば、目黒雅叙園は昭和6年11月18日開業で、そのころ細川さんが考案し、エピソードの記事に従えば「昭和七年、細川力蔵が開業当時、建物の建築を任せていた棟梁・故酒井久五郎氏に依頼して製作させたものが、回転テーブルの第一号で」(6)いまも中国料理の王城の間で使っているそうです。

雅叙園が昭和6年11月に開業し「昭和七年に製作させた」のが本当なら「東京食べある記」は昭和6年1月に出た本であり、遅くても昭和5年の暮れぐらいには、松崎が濱の家で初めて回転テーブルを見て感心していなければなりません。となると、雅叙園より濱の家の方が早いことになりますが、まあ、濱の家が雅叙園の回転テーブル開発を聞きつけて買い入れに乗り出し、いち早く導入した結果なのでしょう。濱の家主人の富山栄太郎がこのように商売熱心であったことがうかがえます。

「文藝春秋」に戻りますが、濱の家の広告がある以上、記事でもなにかありそうだと、もっと古い方へ調べていきましたら「目・耳・口」というページで、濱の家のことを取り上げていたんです。

このコラムはね、喜劇俳優になった古川ロッパが「文藝春秋」の社員時代に提案したものです。「『目・耳・口』といふ欄を設けて、見たもの、きいたもの、そして、食べたものゝのことを、紹介したり批評したりする。ミヒラキの二頁。」を提案したら「採用されて、社長菊池寛氏から、金一封をいたゞいたものなのである。たしか、その一封は、五円入つてゐたやうに覚えてゐる。(7)」と書いたものがあります。

目は展覧会や写真展など見るもの、耳はレコードや音楽会など聞くもの、口は飲食店を褒めたりくさしたりする短い記事を数コマずつ組み合わせていました。内容は変わっていますが、いまも「文藝春秋」が同じ題名で続けているページです。これがいつ始まったのか―と、どんどん遡っていきましたら、昭和4年4月号から始まっていました。

3月号の編集後記で「本号から内容に随分変つたところが発見されると思ひます。」「まだ/\新しい計画があり、次号より順次、発表して行きます。」(8)とありますし、3月号より前には見当たりませんし、札幌市立の分と合わせて昭和2~3年分も飛び飛びながら調べてもない。だから、昭和4年4月号から開始で間違いないはずです。

やはり最初は書くスタイルが定まっておらず、第1回の「口」は、実物の口でした。「□あれがモガと云ふものの一つの特徴(資格)かもしれぬが、ゴテ/\の紅を唇になすくつた女を見る。僕の趣味としては、唇に紅なしの方が魅力があると思ふ「是でもか/\」と男の唇を催促する様なのに甚しい悪寒を持つ。薄い紅ならまだ/\よし。」とあり、続けて「□阿佐谷のピノキオと云ふ支那料理屋は、本場からコツクを呼んでの精進ブリ。近く銀座へ進出との事。諸君どうぞと一寸提灯…。」とか「□大阪ビルのレインボーグリルに就て。女給は奇麗音楽はよし料理は上味。眼耳口の三拍子と、これも提灯。(M)」(9)と計3本が載っている。

ただ大阪ビルと書かれると、大阪のどこかのビルと思うでしょうが、これは東京市麹町区内幸町1ノ3にあったビル、株式会社文藝春秋社が入っていた所で、そのその地下にあったレストランなんです。昭和5年12月号の「社中日記」なんか「レインボーのパーラーは文藝春秋社のサロンの如き観あり。今に始まったことではないが、今日のサロンの人を列記しやう。」(10)と書いているくらい社員が入り浸っていた。その店を取り上げて、これも提灯なんて、明治の新聞みたいなおどけ方です。初回のとまどいが感じられますよね。

また、この号では「目・耳・口」のページと見開きになる、その前の134ページは、座談会の記事が半分を占め、おしまいに「レインボー・グリルに於いて」と会場が明記されているんですね。脱線しますが、このレインボーは日本麻雀史を繙くと、昭和4年に初めてのルール統一会議を開いた場所で、その会議はレインボー会議と呼ぶ画期的な出来事として記録されています。なにしろ「文藝春秋」が牌製造工場を持ち、通販で売り、紙面でルールを解説していた時期があるのですから、麻雀関係の会議を開くならお膝元のレインボーが都合がよいと考えても不思議はありませんよね。

ところで、この座談会を開いて出席者の発言を掲載するという形式は「文藝春秋」の発明だという説があるので調べてみました。ジンパ学と無関係のように思うでしょうが、そんなことをしていて、新しい記事にぶつかるかも知れませんからね、やってみたのです。

医師で作家だった正木不如丘は「文藝春満十歳」という随筆に、文春は創刊当時から子供みたいに書きたいことを遠慮会釈なく書いていたが、成長するに及んで自制するようになった。「だが持つて生まれた駄々つ子気分の無意識は『座談会』と云ふ発明で、他人に勝手な事を云はせて自分はその責任をのがれながら、心の底では痛快を叫んで居た。」(11)と指摘しています。いいところを突いていますよね。

同号はまた「十年間の読者として」という題で募った読者の感想文を載せています。それを見ると、佐々木代々樹という人が「座談会を開いて、その速記録を載せることにしたのも本誌の思ひつきである。」(12)と書いていますし、福原栄人という人も「実際文藝春秋ほどよいものはない。座談会にしても実話にしても、みんな独創だし」(13)とヨイショしています。

ついでに座談会の始まりも調べたら、徳富蘇峰を山本有三、芥川龍之介、菊池寛が囲んだ昭和2年3月号の「徳富蘇峰氏座談會」からでした。「▽これから、毎月座談会を催すことになつた。当代一流の人々を招待して、話を聞かうと云ふのである。我々が、全然聴手の立場になり、お客様に充分話しをして貰はうと云ふのである。今日は、徳富蘇峰氏に来ていたゞいた。徳富氏ならば、座談会のこけらおとしとして申分ない思ふ。」(14)と、編集後記にありますから間違いない。

| |

参考文献

上記(3)の出典は神戸大学経済経営研究所編「新聞記事文庫」、http://www.lib.kobe-u.ac.jp/

das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00468913&

TYPE=HTML_FILE&POS=1&TOP_

METAID=00468913、(4)は近藤裕子編「グルメ案内記」49ページ、松崎天民「東京食べある記」、平成17年11月、ゆにま書房=原本、(5)は同681ページ、関連年表、同同、(6)は目黒雅叙園「77周年スペシャルWEBサイト」、http://www.megurogajoen.

co.jp/77th/insex.html(7)は古川ロッパ著「ロッパ食談」188ページ、昭和30年7月、東京創元社=原本、(8)は文藝春秋編「文藝春秋」7巻3号277ページ、「編輯後記」、昭和4年3月、文藝春秋社=原本、(9)は同7巻4号135ページ、「目・耳・口」、同4月、同、(10)同8巻12号274ページ、「社中日記」、昭和5年12月、同、(11)は同10巻1号9ページ、正木不如丘「文藝春満十歳」、同7年1月、同、(12)と(13)は同209ページ、「十年間の読者として」、同同、

(14)は同5巻3号241ページ、「編輯後記」、同2年3月、同

|

私はこの座談会を開く場所に注目しました。初めのころは開催日や場所の書き方まちまちでした。蘇峰のときは「二月三日芝晩翠軒にて」と末尾にありますが、2回目の「後藤新平子座談會」は「麻布後藤子邸にて」、3回目の「新渡戸稲造博士座談会」は「三月二十六日 星ケ岡茶寮にて」、4回目の「堺利彦 長谷川如是閑座談会」は「五月八日瓢亭にて」と整ったようですが、少し飛んで昭和4年1月号の「各雑誌座談会」は「エーワンにて」と「エーワン」をゴシック体にしているだけだが「『有名女性』評判会」という名の座談会の方は「ボストンに於て」とあり、すぐ後ろにレストラン・ボストンの広告があるんですよ。私が調べて限りでは、これが開催場所と広告がくっついているのは初めてです。これは露骨すぎると反省したようで、その次の2月号の「恋愛漫談会」は場所は書いていないが、別ページにボストンの広告が載っていますから、その開催場所か前の号で書かなかった補いのような気がします。

勘のいい人は、もうわかったでしょう。「文藝春秋」は座談会を発明したために、その開催場所が必要になり、そのために融通の利くレストランや飲食店をてなずけておきたい。座談会の末尾か別のページかにその店の広告を載せるノウハウも編みだしたのです。

広告掲載により、文春は広告と会場費はある程度相殺できるようになるし、店側としては広告費をまっとうに払うより、その方が実質持ち出しが安く済み、双方にメリットがある。その意味で「目・耳・口」のコラムでけなしたり褒めたりすることが、そうした店の広告開拓にも役立つことを知ったのですね。今風にいうと、スポンサー捜しの新手法を開発したとなるのでしょうかね。

例えば昭和7年8月号の「口」は5店を取り上げていますが、ビーアールという洋食店と即席料理の「きね弥」は、その号に広告が載っているという具合で、なんだかんだいっても「口」担当記者の提灯が、その店の広告出稿と無関係ではなく持ちつ持たれつ、ちゃんと算盤に結びついたと思われます。

手ごろなネタがないときは、レインボーグリルなど常連会場を持ち上げたり、くさしたりして埋めることもできる。くさしておいて「必ず埋め合わせはするから」と謝り、機会を見て褒めて相殺する。明治時代の提灯記事にヒントを得たものと思われますが、天下の「文藝春秋」ですから、それで通ったのでしょう。断っておきますが、いまの「文藝春秋」は清く正しく書いているはずですよ。

第1回はともかく、この「口」は常に批評家であり、取り上げる店はお薦めの店と褒められるか、でなければまずいと文句をいうか―です。例えば昭和5年3月号「口」はこんな風に書いています。

「●支那料理、ことに山水楼、晩翠軒など、威張つた店に云つて聞かす。君達は何故食後の香の物にもつと心を置かないか。東京で兎に角一軒出している以上、香の物専門の男が一人や二人ゐても当然だ。君達の處の新香は、しもたやの朝飯の時にも劣つてゐる。脂つこいものをたべた舌なのだ、チッツピリ気をつけたものを出して見給へ。前に食べた料理まで一段と味が上つてくる。四季を通じて気をつけることはドウモ…、などゝは云はせない。味噌づけの三切れにも、心して選んで見ろ、こんな結構な味が他にあるものか。いつもいつも、赤生姜ののつた新香では、大分君達の頭をうたがつてゐる。」(15)とね。

この号の「目・耳・口」の見開きページの下1段を4つに割って4店の広告が入っています。その中に、ちゃんと山水楼の広告があるんですから、山水楼もたまったもんじゃないと思いますよね。ところが4月号は、同じように山水楼と晩翠軒の2店の広告を入れて、ちゃんと「△山水楼と晩翠軒が注告をいれて早速御新香の改革をしたのは近頃感心である。」(16)とあるのですから、文春さん、いい根性、いや、いい勘定していますねといわざるを得ない。なんのことはない、出来レースというやつなんですね。

濱の家が「口」にどう書かれたか、初回からの記事を年月順に並べてみました。でも濱の家の広告抜きでは文春との関係がつかみにくいので、広告も加えてみたのが、資料その1です。ちょっと長いけれど、久保田らのジンギスカン鍋プロジェクトに加わったのがきっかけで、濱の家の業態転換が起こったと考えられる資料です。はい、そのプリントを配ります。きょうは大サービス、ページが多いよ、後ろの人に回して下さい。はい、みんなに渡りましたね。

資料その1

(1)昭和5年11月号

△築地の「濱のや」の支那料理はたしかに獨得の味を喰わせる。こゝがも少し格式張らずに、も少し安かつたら申し分なからうが。

(2)同6年3月号

○濱町濱のやの主人上海に支那料理視察に出かけた由。西洋料理の方は出たら目同然でお茶を濁して居るが、晩翠軒、山水楼、宝亭、濱のや、と支那の本場を見学研究し始るのは、兎にも角にも、感心してよろしい。

(3)同6年4月号

○濱町の濱の家の支那料理が、所謂高等料理で一般人にはちよつと取つつき難いやうに思つてゐたが、事實は大ちがひうまいものを大衆に大いに味はつてもらひたい希望ださうだ。主人がわざ/\支那へ研究に行つて、珍らしい料理を大分仕込んで来た。

(4)同6年5月号

同号掲載の「世界の味比較座談會」に濱の家主人富山榮太郎が出席

また開催場所が濱の家

(5)同6年7月号(広告)

夏期七八月

鎌倉へ出張

致します。

由比ヶ浜 京蘇料理

電停際 濱のや

電話 十一番

浪花 二百六番

(6)同6年9月号

口濱町の濱の家で、成吉斯汗鍋をはじめた。この料理は満洲あたりでちよい/\見られるだけで、日本内地ではまだやつてる所がない。これは、その昔成吉斯汗が陣中でやつたものださうで、野天で鐵弓の上で羊の肉をあぶつて喰ふ、極めてプリミテイブな料理だが、その手法の簡素に似ずひどくうまい。但し、お座敷着で喰ふわけにいかず、素肌か浴衣がけで汗をふき/\やらねばならない。お上品を好む人は、誰かに焼かしたものを喰ふほかない。何しろ、他にやつてゐる所がないだけに、道具の鐵弓も和田三造氏の珍藏してゐたのを譲り受けたり、羊肉は木下謙次郎氏の肝入りで、わざ/\濠洲から取り寄せたり、なか/\凝つてゐる。変つたものが喰べたい人は一度試してみるといゝ。失望はしないだらう。

(7)同6年11月号(広告)

じんぎすかん料理

北京正陽楼の豪快味を

写す帝都唯一の店

京蘇菜館

濱町 濱のや

電話浪花 一〇番

一一番

(8)同6年12月号

口濱町の濱の家で、ジンギスカン鍋をはじめたことは、いつかこの欄で紹介されたことがあつたやうだが、こゝの主人がなかなかの研究家で、先頃わざ/\上海へその料理の習得に行つて來た。相當粗野な原始約なものだが捨て難い珍奇な味をもつ料理だ。食道楽は一度試みるべし。

同6年12月号(広告)

じんぎすかん料理

北京正陽楼の豪快味を

写す帝都唯一の店

京蘇菜館

濱町 濱のや

電話浪花一〇番

一一番

(9)同7年1月号(広告)

思いがけなき、天津事変起り、北京も

戒厳令布かれ、私は籠城を覚悟しつゝ

不相変味覚行脚を怠りません。雷名天

下に轟く正陽楼から愛用中の什器を譲

うけ、北京の本場と同じ成吉思汗鍋の

情緒を「濱のや」に写し、お歴々の御高

覧に供えたいと、戦時気分の北京より

不安なる天津を経て海路日本へ積出す

ことにしました。

昭和六年十一月十五日

北平北京飯店にて

富山榮太郎

文藝春秋社御中

(10)同7年3月号

○支那料理の一番いけない事は、店の新しい内は味がよく、名が売れて來る時分には、うまくなくなる。コツクになめられるのである。色々店も多いが、虎の門の晩翠軒、濱町の濱のやなどどうやら、老舗らしい、確かさを持つて來た。

○サイセリアの隣りにある小さい支那料理「樂亭」はやきそばのうまい店だ。ピイタンなども、いつも用意してあつて、うれしい。おかみさんといふのが、お愛想はないが料理の方にくはしく、夙に銀座の野天で、成吉思汗鍋をやらうと出願したが、許可されなかつたといつて残念がつてゐる。成吉思汗鍋といへば、濱町の濱の家の主人が、北京から薪まで取寄せてやつてゐるのは、さすがに本格だ。<この項は「都市欄」から>

同7年3月号(広告)

じんぎすかん料理

北京正陽楼の

豪快味を召せ

濱町

京蘇菜館 濱のや

(11)同7年4月号(広告)

じんぎすかん料理

北京正陽楼の

豪快味を召せ

濱町

京蘇菜館 濱のや

(12)同7年5月号(広告)

じんぎすかん料理

北京正陽楼の

豪快味を写す

帝都唯一の店

濱町

京蘇菜館 濱のや

(13)同7年6月号(広告)

じんぎすかん料理

北京正陽楼の

豪快味を写す

帝都唯一の店

濱町

京蘇菜館 濱のや

(14)同7年11月号(広告)

じんぎすかん料理

北京正陽楼の豪快味を

写す帝都唯一の店

京蘇菜館

濱町 濱のや

一〇番

一一番

(15)同7年12月号(広告)

じんぎすかん料理

北京正陽楼の豪快味を

写す帝都唯一の店

濱町

京蘇菜館 濱のや

電話浪花一〇番

一一番

(16)同8年1月号(広告)

じんぎすかん料理

北京正陽楼の豪快

味を写す帝都唯

一の店

濱町

京蘇菜館 濱のや

電話浪花 一〇番

一一番

(17)同8年2月号(「食道楽」広告)

味はへば味はふ程=ヂンギスカン料理の味=

帝都の支那料理界に、断然頭角を現した、弊館の成吉

思汗料理は、北京正陽楼の本格味として、その滋味を

賞賛されつゝあります。元気溌溂の新春、この珍味に

よつて、何卒無尽の精力をお蓄へ下さい。

京蘇菜館 濱のや

富山栄太郎

東京市・日本橋区・濱町一丁目

電話浪花一〇番一一番二〇六番

(18)同8年11月号(広告)

北京正陽楼

じんぎすかん料理

濱町

京蘇菜館 濱のや

電話浪花 十番

十一番

(19)同8年12月号(広告)

北京正陽楼

じんぎすかん料理

濱町

京蘇菜館 濱のや

電話浪花 十番

十一番

(20)同9年1月号(広告)

北京正陽楼

じんぎすかん料理

濱町

京蘇菜館 濱のや

電話浪花 十番

十一番

(21)同9年3月号

□濱町の支那料理屋濱のや、相不変じんぎすかん料理で評判だが、こゝの主人富山君、若いが中々の凝り屋で、時々本場を見て来なくてはと、又北京まで二度目か三度目かの料理の行脚に出かけた。又珍らしい本格的の料理を持つて帰るのを期待する。

(22)同9年4月号

□山手の大きな邸宅が、続々姿を変へて支那料理屋になつて行く。例へば根岸の緑風荘や赤坂のあかねなど、邸の立派さに駭されるが、料理は左程でもない。あかねの方が少しうまいかな。矢張晩翠軒や濱の家の方が古いだけ確かだ。支那料理といへば、山水楼はとんだ災難を蒙つたものだ。早速修築するだらうが、その間に逃すお客は非常なもの、その損害は気の毒に堪へぬ。

(23)同9年6月号

□濱のやの主人が料理修業で支那を廻つて来た。お土産の塩加減仲々よろしい。惣菜料理をメニユーに加えた處なぞ仲々頭がいゝ。支那料理店も雨後の筍と増えて鼻につく當今、これくらゐの機転は何處にも欲しいものである。

同9年6月号(広告)

日本に始めての

北京の田舎料理と

じんぎすかん料理

濱町

京蘇菜館 濱のや

電話浪花 十番

十一番

(24)同10年2月号(広告)

新春より公開

清朝宮中の秘料理

濱町濱の家

じんぎすかん料理 電話 三番

北京の田舎料理 茅(66)十三番

(25)同12年1月号(広告)

じんぎすかん料理

日本橋 濱町

支那料理 濱の家

電話 三番

茅場町 四番

十三番

(26)同13年1月号

同号掲載の「風物支那に遊ぶ座談会」の開催場所になる

出席した中野江漢が「この家の宣伝をするやうだけれども」と成吉思汗料理について発言している

| |

参考文献

上記(15)の出典は「文藝春秋」8巻3号195ページ、「目・耳・口」、昭和5年3月、文藝春秋社=原本、(16)は同8巻4号199ページ、同、同5年4月、同、資料その1の25点については「文藝春秋」掲載号が書かれているので、発行年月と出版社名、媒体の種類を省き、掲載ページのみとする。(1)は209、(2)は209、(3)は233、(4)は50、(5)は292、(6)は231、(7)は135、(8)は269、広告97、(9)は319、(10)は「口」253、「都市欄」256、広告89、(11)は159、(12)は93,(13)は317、(14)は135、(15)は97、(16)は193、(18)は215、(19)は215、(20)は173、(21)は333、(22)は349、(23)は記事243、広告187、(24)は159、(25)は287、(26)は388ページ、(17)は松崎市郎編「食道楽」ページ番号なし、昭和8年2月、食道楽社=原本

|

はい、一通り目を通しましたね。ここからは要所要所の広告を示しながら説明しましょう。昭和5年の11月号で濱の家を批判した(1)が、足かけ8年にわたるつながりの発端になっているはわかりますね。このとき初めて濱の家が「口」のコラムに取り上げられた。

ここからは私の想像ですがね、濱の家の主人が記事を読んだか、店の常連から「文春がお前の店をけなしているぞ」と教えられた。濱の家はとんでもないいいがかりだと青筋立てた。格式張っているとは何だ、うちはそんなにお高くとまっているつもりはない。もう一度きて食べてみろ。もう少し安けりゃとはどこと比べての話か、うちより高い店がわんさとあるではないか―などと富山さんが怒って「文藝春秋」に抗議した。 電話だったかも知れません。

書いた記者にすれば、何回も食べに通っての評価ではないし、多分ですね、食通といわれる知り合いからの伝聞で書いた弱みがある。老酒に氷砂糖を入れたいといったら、ウチはそんな安い酒は出していないと威張ったとか、定食の松が5円とは高いとかというならまだしも、まったく具体性を欠いた書き方は嫌がらせ、営業妨害ではないか。記事の書き方が悪くないというなら、出るところへ出て白黒つけてもらおうじゃないか―ぐらいのことはいわれたのでしょう。書いた記者は、濱の家からこれこれしかじか苦情がきて参ったと、記事のヒントをくれた情報提供者に伝えたんでしょう。

ああ、今いったことは「口」の記事の流れから私が想像したことなんだから、そこの真面目そうな君、気楽に聞いてね。とにかく情報源もしくはその友人が間に立って、あの記事には濱の家は独特の味があると褒めてもいるのだし、悪いようにはしないからとかなんとか、濱の家をなだめた。それで濱の家も突っ張りきれず、少し冷却期間をおいて、もう一度「文藝春秋」に取り上げさせて、それとなく訂正することで手を打った。そんな裏交渉があったと思うのです。あくまで想像ですよ。

そして、いうでしょう、雨降って地固まる―とね。すっかり「文藝春秋」と濱の家は仲良しになった。翌6年3月号の(2)「濱町濱のやの主人上海に支那料理視察に出かけた由。」となり、4月号の(3)「○濱町の濱の家の支那料理が」「一般人にはちよつと取つつき難いやうに思つてゐたが、事實は大ちがひ」という記事につながったとみるわけです。さらに5月号の(4)では、食い物の座談会を濱の家で開き、主人の富山栄太郎がメンバーとして出席し、支那視察で仕入れてきた熊の掌を木下謙次郎たちに賞味させたりした。いわば3、4、5月号という文春3段ロケットの大サービスで濱の家に詫びを入れた形とみるのは、決して不自然でないでしょう。3回サービスしたんだから、1回ぐらい広告で付き合ってくださいよ―とね、営業もしたと思うんです。それで濱の家は夏は鎌倉でも営業しているという初めての広告(5)を出したのでしょう。

ここで(4)の座談会の内容を紹介しておきましょう。タイトルは「日本料理 支那料理 西洋料理 比較座談会」で、ゲストは前関東長官木下謙次郎、工学博士櫻井省三、星ケ岡茶寮北大路魯卿、濱の家富山栄太郎、千疋屋齋藤義政、東京日日新聞社会部長小野賢一郎の6人、主催側から直木三十五と菊池寛が出ています。櫻井工学博士が場違いなようですが、本職は東大の造船学教授、フランス料理の大家でしたからね、ちっともおかしくないのです。

桜井さんは仲間の学生たちとの自炊で料理に自信があった。それで初めてフランスに留学したときは「食ベた料理は片つ端から名前と造り方をきいて筆記」し、二回目では「コツク兼下女を一人雇つて役所から帰ると夕食までの三時間を台所につきつきりて料理を習」い「日曜日などは朝から晩まで所謂料理実習」をやった。そういう桜井さんからすると日本の洋食は全体にまずい。

「それはその筈で明治五年神田橋際ではじめて三河屋といふのが西洋料理店を開業し、フランスからコツクをよんで日本人が習つたのだが無学な連中から習つたので肝心の文字は読めないしたゞやり方だけを機械的にその子に傳へてそれで事たれりとしてゐたからです、」(17)」と新聞に書いていましたが、フランス仕込みの腕と知識で有名になった人です。

最初の話題「支那料理」では、直木、木下、富山、小野の4人(発言順)が26回発言したところで、北大路が「どうも遅くなりました」と加わっています。うち主賓格の木下は10回発言していますが、話が長くて、ほとんど木下の解説と、その質問に富山が答える恰好になっています。

メニューを見た木下が珍しい料理があるというと、富山が「この清燉熊掌――熊の手は少し小さいのですが、だゞ熊の手を御覧に入れるといふ事で御勘弁願ひます。」といい、木下が問う料理法、仕入れ時期に答えています。

それから小野が「この器物なども、あちらからお取りになりますか」と問い「えゝ、彼地から持つて参りました。」と答えています。これは富山にすれば本当に聞いて欲しかったことだったでしょう。「当今このスカシ焼が名古屋方面でも出来ます。」と濱の家は国産品の存在は認めつつも、うちのはそうじゃない、北京の本場ものよと言外に語る。それで小野は「欧米と違つて、支那は近いだけに見学に行く人が多いですね。」(18)と、支那料理業界の勉強振りを認めています。

なぜ濱の家富山栄太郎が座談会に出られたのか。昭和6年、この年の1月号の「口」には「△支那料理屋、次第に増加して、雅叙園の如き気分で來いの鼻呼吸あらし。然も真の風味に至つては、晩翠軒、山水楼、宝亭を第一流とすべく、浅草の來々軒にしても、安からうの一点に於いては、日本一と申すべきか。」(19)と決めつけているのだから、この際、第一流の店から選ぼうと思いませんか。その項の3つ後に(3)があるのですから、やはり濱の家と「口」はつながっていた。いや、(1)のソリューションに「口」で濱の家を何回か書いてもおかしくないよう、前もって3軒は一流と持ち上げておこう、(3)もそういう深謀遠慮で書いたとみるのは、私の読み過ぎでしょうかねえ。ふっふっふ。

それから直木が濱の家を贔屓にしていたということもありましょう。この4年後に出た直木の全集の「近頃は」という短文に「支那料理では、濱町の『濱の家』がいゝ。上野に、支那の精進料理があるさうだが、名を聞いて忘れてしまつた。(20)」と書いています。

この全集には、北大路と木下が濱の家で語り合ったことも載っています。「銀座縦横記」という随想の一部でね「『濱の家』で一夕話をした時に、二人が話された。(21)」とあるが、直木を入れて売れっ子の3人が、わざわざ集まる機会はそうざらにありそうもないでしょう。私はこの比較座談会の思い出だろうとみるのです。

直木によると北大路が「鼠の子の蜜漬を、食べるといふが、何うも嘘らしいね」といったら木下が「あゝいふ話は、大抵、嘘だ。次々に聞いて行くと、誰も本当に食つたといふ者がない。何うも、話だけらしい」と語った(22)というのです。

比較座談会の速記では、例の燕の巣が燕の唾液か海藻でできているのか不明だという話から、出て来た如意竹蓀湯という料理の茸についてね、北大路が南支那で尋ね廻ったが、だれも知らない。「たゞ何處々々で出來てきたといふが、その何處といふ地理も知らぬ。それで好い加減なことをみな言つてるんぢやないかといふ氣がする。これは竹の一番下にあるといふが、それが獨立したもので出來てるといふ、まア色々の説があるが、サテ責任的にハツキリ知つてるといふ人はない。どうしたんだと突き止めて聞くと、つまり分らぬといふのですね。(23)」と報告した。

それで富山が「色々なことをいひますが、鼠の腹子を食ふなんて、それで咽喉へ通す時にチユツといふなんていひますがね。」と発言したら、菊池が「露伴の小説でしたかにありますね。イカ物ばかり食べる連中で、色々な物を食べると、段々と逃げてしまつて、一番終ひに鼠の子を食べる。いよ/\後に残つた三人だけ食べるんだが――、すると、それが新粉細工で拵へた鼠だつたといふ話です。」といった(24)ことになっています。

蜜漬鼠の話も出たかも知れないけど、紙面にはない。それで直木は、後にこのやりとりを思い出して「新居格が、ステツキガールを創作して、銀座に、いゝゴシツプを與へた事以来、どうも街奇談が、創作されがちである。(25)」といいながら、直木も創作したかも知れませんね。

ちょっと脱線しちゃったが、濱の家がこの座談会に向けて、珍しい料理を出そうと努めたことが察せられます。鎌倉文士たちのジンギスカン試食会の話が持ち上がったのは、この後ですね。「じんぎすかん料理」に「毎月十六日に、日本橋濱町の京蘇料理濱の家にあつまる十二三人の仲間をもつてゐる」ので、どこでやろうかと話しているとき「『鎌倉でやりませう、鎌倉で……』/濱の家の主人が乗出していつた。」(26)と久保田は書いています。

「文藝春秋」7月号は6月末には店頭に出ていますから、もしかすると、はい、スライド。資料その1(5)の7月号の広告を示したかも知れません。

| |

参考文献

上記(17)の出典は昭和13年2月8日付新京日日聞朝刊4面=マイクロフィルム、

(18)は文藝春秋編「文藝春秋」9年5号50ページ、「日本料理 支那料理 西洋料理 比較座談会」より、昭和6年5月、文藝春秋社=原本、

(19)は同9巻1号209ページ、「目・耳・口」、同6年1月、同、スライドは同9巻7号292ページ、同6年7月、同、

(20)は直木三十五著「直木三十五全集」14巻78ページ、昭和10年2月、改造社=原本、

(21)と(22)と(25)は同327ページ、同、

(23)は文藝春秋編「文藝春秋」9年5号61ページ、昭和6年5月、文藝春秋社=原本、

(24)は同62ページ、同、

(26)は久保田萬太郎著「久保田萬太郎全集」11巻210ページ、「じんぎすかん料理」、昭和50年12月、中央公論社=原本

|

皆、濱の家は夏、鎌倉海岸のどこかで出店を開くことを知っていたので「『さうだ、それがいゝ。』/わけもなく、われ/\、それに賛成した。」と久保田は書き「『月でもあれば、あなた。……素敵ですぜ、あなた。』/殉情な空想家の濱の家の主人はその尾についてまたいつた。」(27)と、付け加えています。富山はお客に「あなた」という言い方をしていたのですね。

それから8月のある日の午後6時に由比ヶ浜に集まることになります。「『……午後六時・鎌倉濱の家出張店参集』/御苦労さまなこつた、その端書をながめつゝわたしはわたしにいつた。/暑い日だつた。その日。……明治生命の応接間で、汗を拭きつゝ、水上瀧太郎君をわたしは勧説した。」(28)と、久保田は書いています。

これは昭和6年8月何日か。8月という根拠は、小説のおしまいの方にある久保田と濱の家主人との会話に「あたりまへですよ、まだ八月になつたばかりですよ」(29)といっているからです。

久保田は「三田文学」のリーダーだった水上と会い「その二時間あとにおいて、その水上君と岡田三郎助先生と、夕日のかくやくとさす横須賀ゆきの電車の一室に」乗って「鎌倉に着いた。由比ヶ浜の停留場までわれ/\はもう一度電車に乗つた。」(30)というのですから、国鉄横須賀線で鎌倉に行き、江ノ島電鉄に乗ったんです。岡田は、フランス帰りで藤島武二と日本の洋画界をリードした画家です。鎌倉の「濱の家の出張店はその停留場のすぐわきにあつた。/だれもまだ仲間は来てゐなかつた。」(31)というのですから、ほぼ定刻に着いたのでしょう。やがてジンギスカン鍋の所有者である和田や作家の久米正雄らが合流します。

昭和6年ごろでも東京駅から大船乗り換えで鎌倉まで行き、さらに電鉄に乗っても2時間以内には着いたでしょう。水上を口説き始めてから2時間、由比ヶ浜まで1時間としても午後3時には東京を出ていないと苦しいでしょう。

インターネットの万年暦で昭和6年8月を見ますと、1日が土曜日です。記録を見ますと、晴れ続きですが、1日の最高気温は東京28.4度、横濱27.7度と余り暑くない。30度を超したのは翌週水曜の5日からで、最高が東京30.5度、横濱28.6度でした。木曜6日は東京31.3度、横濱29.4度、金曜7日は東京32.4度、横濱31.3度、土曜8日は東京31.7度、横濱31.8度でした。翌9日の日付になっている東京日日新聞夕刊は「酷暑 水銀柱は騰る…」として「おそまきながら、ぐん/\ピツチをあげて来たことしの夏――八日――土用がすぎて秋立つといふ暦に、泡くつた炎帝、酷熱の光を無茶苦茶に投げつける、けふはまた何といふ暑さだ。」(32)という記事を社会面のトップにしています。

明治生命の専務取締役でもあった水上が出社していたから日曜ではない。重役だから平日でも午後3時に帰宅しても特に文句をいう人はなかったとしても、平日ではないように思うのです。当時は土曜は半ドン、正午までの勤務でしたから、私は暑さからみて、この8月8日に鎌倉文士たちはジンギスカンを食べたと推定しました。暑い日にこれまた熱い炭火を囲み、脂がはねるのですから、濱の家では参加者のために浴衣を用意しており、出張店で着替えてから浜の脱衣所に出かけます。濱の家の出張店ではない別の場所に設営してあったのです。

テントかなにか囲いの中の砂の上に、炭火がふんだんに入った火鉢があり、うわさの金網がかかっている。それを囲んで思い思いに座わります。ところがすぐ食べ始めたのではなくて、支那酒かビールを注いだコップを持ち、それをなめつつ20分ほどもお預け状態になるんです。焼く用意はできていたのですが、せっかくジンギスカンなるものをやるんだから、生松葉を火にくべて煙を立て、いくらかでも本物のジンギスカン料理の気分を出そうという木下さんの発案に従い、濱の家の従業員たちが生松葉集めに行ったからだ(33)というのです。グルメらしい凝りようですね。この松葉で煙を立てつつ肉を焼くのが、初期のジンギスカン料理の特徴であるといっても過言ではありませんので、その情景を抜粋した資料その2を見て行くことにしましょう。

資料その2

「早く行つといでよ、早く。……駄目ぢやァないか、忘れちやァ……」

さうした濱の家のおかみさんの興奮にみちた声が聞こえた。

……と同時に、白い服のかげの、横ッ飛びに暗いなかへ消えるのをわれ/\はみた。

「すみません、すぐで。……すぐで、もう」

とも/\゛興奮した濱の家の主人は、女中たちと一しょに、しなくつてもいゝ言訳をしながら支那酒をついでまはつた。支那酒をうまいと思はないわたしはいつものやうにビールを飲んだ。

「お待ち遠さま……」

間もなく、さうした声のうしろに聞こえたとき、濱の家の主人は、はじかれたやうにふり返つた。そしてじれッたさうに呶鳴つた。

「早く、早く。……早く……」

……と、一ト抱への生松葉が、ボーイの手から女中の手へ、女中の手からおかみさんの手へ、おかみさんの手から主人の手へと驚くべき早さでわたつた。主人はすぐその三分の一ほどの量を火の中へ押込んだ。

みる/\白い煙がわき上つた。……と一しよに、海からの風がまともにそれをわたしへふきつけた。

「酷い……」

わたしは顔をそむけるより早く飛びのいた。そして、いそいで、ビールのコップをもつたまゝ自分を安全にした。……

| |

参考文献

上記(27)の出典は久保田万太郎全集第11巻210ページ、「じんぎすかん料理」、昭和50年12月、中央公論社=原本、

(28)と(30)と(31)は同211ページ、同、

(29)は同217ページ、同、

(33)は同213ページ、同、

資料その2は同215ページ、同、

(32)は東京日日新聞昭和6年8月9日付夕刊2面=マイクロフィルム

|

「駄目ぢやァないか、忘れちやァ」という女将の言い方から察すれば、木下さんは突然、生松葉で燻そうといいだしたのではなくて、かなり前に濱の家に用意するよう言いつけてあったと思われます。それを使用人が忘れていたのか忙しくて遅れたのか、ないとわかって慌てた。だから、松葉が届くやいなや「驚くべき早さで」リレーされ、火中へ投じられたわけです。

わき上がった白煙が浜風で吹き付けられた久保田は、俺は狸じゃないから燻されても出すしっぽがない(34)などと書いています。とにかく、煙を立てながらそろって焼き始めます。そこからの描写が連載の5回目に書かれています。資料その3を見なさい。皆さんは入学以来もう何回か、わが北大名物のジンパを経験して、焦げた煙のよけ方は覚えたと思うが、どうかな。

資料その3

「……上からは、おそなへほどの丸味に盛あがつた金網がかぶせてある。この金網といふ言葉にも多少註釈を要するが、針金のやうな細いもので編んだのではなく、幅六七分の鐵板を、碁盤目に組合せてあるのだ。……これが道具立で、さてそこへ持ち出されるものはといふに、皿へ山盛にもつた羊の生肉と、一種の醤油を入れた鉢だ。この醤油には、ネギ、ニンニクなども無論煮込んであらうし、ちよつと舌にピリッとしたところを以てみれば、コセウの類も加味されてゐようか。この可なり大きな皿と鉢が、各自に一つづゝわたつたところで、太くて長い竹のはしで、肉を適宜にとつて醤油をつけ、金網の上に載せるのだ。ジュウジュウいつて焼ける。滴つた脂が、ボロ/\ッと焔の舌をはいて燃えあがる。ほどよく焼けたところで金網の上からいきなり口へ持つて行く。……と、かういふ順序なのだ。」と「満支一見」に書いてある。脱衣場のなかの大きな鐵火鉢のまはりに立つたわれ/\は……といふよりも、そのあと、すぐにそのまゝずる/\にそれ/\゛<濁点付きの繰り返し記号、それぞれ>の位置を占めてしまつたわれ/\は、ほゞ、これと同じ順序をそこに行つたのである。たゞその鐵火鉢の上にかぶせた網の、「おそなへほどの丸味に盛あがつて」はゐたものゝ決してこのはうは碁盤目にくんでなかつた。眞ん中にやゝ太い縦の一 ト 筋が入り、それを心に、細い、とはいへしッかりした幾本もの筋がこみつに両翼へながれてゐるばかりだつた。網といふよりも、だから、鐵弓といつた感じだつた。……といふことは、その火鉢そッくりが、手もなく大きな亀の子のうづくまつてゐる感じだつた。

そして、その上に、長い竹のはしで羊の肉をのせ、ジュウ/\それの焼けたところを片つ端から、よつてたかつて口へ運んだことは里見さんの書いた通りだつた。が、羊の肉を入れた皿と、醤油を入れた鉢と、べつ/\のものをわれ/\は濱の家の主人からうけとらなかつた。肉は、すでに、幾つもの、深い大きな皿になみ/\と用意され醤油のなかにつかつてゐた。いち/\、だから、それをつけて焼く必要はなかつた。法に缺けるまでも、そのはうが、わたしのやうな手さきの無器用なものには都合がよかつた。……勿諭、その醤油は本文通りネギだのニンニクだので味がつけてあつた。舌にピリッと來るのは唐辛子だつた。

もう一つ、里見さんからの知識によると、じんきすかん料理といふものは、由來、立つて食ふわけのものである。そのためにとくに火鉢を載せる卓のまへに、すこしでも樂な姿勢をとらしむべく片足かけるための台さへ出來てゐるよしである。それを、われ/\は、前記「そのまゝずる/\にそれ/\゛の位置を占めてしまつた」のである。そのまゝ砂の上にあぐらをかいてしまつたのである。が、これは、肝腎のその火鉢の、すぐにそのまへ、ぢかに砂の上におかれてあつた以上やむをえないことだつた。むしろ、われ/\は、さうするものか位に思つたのである。

「何のこたァない、雲助だね。……雲助が焚き火をしてゐる恰好だね。」

さういはざるをえなかつたので……

資料その3を読めば、名古屋から運ばれたきた金網は、正陽楼のような碁盤目ではなくて、真ん中に1本、太い鉄棒があり、そこから両側へ細目の鉄棒がちょっと密に伸びている。まあ、剣道の面のようなというか、紙や布を張る前の模型飛行機の主翼みたいというか、串という字の左右両端が開いたままという感じなんでしょうかね。鉄弓というのは、大辞林によりますと「鉄製の格子または串。火の上にかけ渡して魚などをあぶるのに用いる。鉄架」だそうですが、私たちにすれば石炭ストーブのロストルのような格好だったといってくれれば、すぐわかるんですがね。

焼いた肉はあらかじめ漬け込んだもので、いちいちたれを「つけて焼く必要はかなつた」。肉を漬けて味をつけておくことが「法に缺けるまでも」といったり「火鉢を載せる卓のまへに、すこしでも樂な姿勢をとらしむべく片足かけるための台さへ出來てゐるよし」なのに、われわれは「砂の上にあぐらをかいてしまつた」(35)と、しきりに北京・正陽楼スタイルが正しい食べ方として、それを守れなかったことを気にしています。さすが食べることに関しては凝り性ぞろいだったのですね。

ここで最も注目すべき点は「肉は、すでに」「醤油のなかにつかつてゐた。いち/\、だから、それをつけて焼く必要はなかつた。」というところです。試食会は里見が書いた北京・正陽楼での食べ方の通りではあったけれども「羊の肉を入れた皿と、醤油を入れた鉢と、べつ/\のものをわれ/\は濱の家の主人からうけとらなかつた。(36)」。これだけは「満支一見」と違って、たれの味が肉にしみ込んでいたんですね。

後で出てきますが、陸軍糧秣廠の外郭団体である糧友會は昭和2年、この由比ヶ浜試食会の4年前からジンギスカン普及に乗り出していますが、羊肉は一度たれに漬ける、暫く浸すといった方がいいぐらい漬けはするけれども、肉が焼けたらその同じたれをつけて食べるよう指導していました。

私はいろいろ文献を見ていますが、ほとんどがジンギスカンを食べた体験、珍しいものを食べたということに重点があり、鍋とか焼き方について詳しく記述していませんね。だから、焼けた羊肉にたれをつけて食べたのか、ただ焼けば食べられるよう味が付いていたのかわかりにくい。

どんどんジンパ學の研究を進めていくと、由比ヶ浜のこれより先に味付き羊肉を焼く先例が見つかるのですが、ここでは松尾ジンギスカンをはじめとする漬け込み型のジンギスカンの原形は、由比ヶ浜からだと申しておきましょう。何度もいっているようにジンパ学は、正しい説を拒否しません。常にアウフヘーベンして行くのです。昭和6年より前に、こうした漬け込み型で食べた例が見つかれば、吟味して正しければ、そちらを原形としますからね、皆さんがそうした先例を発掘してレポートに書いてくれることを本当に期待しているんですよ、私は。

その醤油を主としたたれの味付けは、料理のプロである濱の家の主人がやったのでしょうが「満支一見」で読んだ通り、醤油には「ネギだのニンニクだので味がつけて」あり、唐辛子も入っていたようですね。木下はじめ味にはうるさいのがそろっていますからねとは書いていませんが、そう自慢したそうな感じがしませんか。

これぐらい情報がそろえば、気の利いた奥さんなら「うちでもやれるわ」と思うでしょう。それからですね、正確にいえばですよ、久保田は「満支一見」から、もう1カ所、合わせて3カ所を引用していたんです。それは最後の回にあり、資料その4に引用しておきました。

資料その4

里見さんの書いてゐるやうに、われ/\もまた、且語り、且食ひ、且飲んだ。そして、その興、その趣の、まことに尽きないものがあつた。しかしあとの「いふまでもなく、勇壮な、野蛮な感じで、さればこそ、常勝を誇る成吉思汗が、陣中、部下の猛将連を呼び集めて催した夜宴はかくもあつたか」とあるそのけしきにはやゝ遠かつた。……といふのも、それは當りまへで、もと/\冬にあつてのものである、厳冬にあつての道楽である、外套を着、帽子をかぶつての、さうした堅固な身ごしらへをした上ではじめて取ッつくべき食ひものである。……さうでなくも浴衣を着たり、シャツの胸をはだけたりする料簡ではほんたうの情のうつりつこはないのである……

ここでもうもう1回、里見の原文を明示して本場ジンギスカンへのこだわりを繰り返している。里見・志賀組は北京で1月に、しかもわざわざ寒い屋外で食べているのに対して、われわれは夏の浜辺で食べた。その前に読んだように、松葉の煙の中で「こいつァいゝや」「食へるよ、うん」「いゝえ、うまいよ、大したもんだよ」といい交わしつつ羊の焼き肉を賞味した。それは確かに面白かったけれども、ジンギスカンが部下と催した野宴の雰囲気とはどうも違うようだ。やはりジンギスカンは冬に限るのだろう(37)と反省していますね。

久保田は連載6回目の末尾で「松葉を燃したのは木下さんの智恵で、うそにも煙があがらなければそのけしきが出て來ないといふのから來たのださうである」と書いています。それで私はですよ、昭和4年8月まで1年半、関東州長官だった木下がジンギスカン料理も調べて「美味求真」のどこかに書いているのではないかと、3巻全部に目を通しましたが、日本料理のことばかりでした。

とすれば、松葉の煙りを立てながら羊肉を焼くアイデアは、里見の連載記事か単行本を読んだ木下が、ジンギスカンは煙の中で食べるようなものだと覚えていた。それで煙がほしいと指示したと考えたのですが、それどころか木下は満洲でジンギスカンを何度か食べた経験があり、作り方までよく知っていたという立派な証拠が見つかったのです。

北大医学部図書館に昭和4年からの「食養」という雑誌が保存されています。その昭和6年8月号に木下の「羊の料理」という講演記録が載っている。この雑誌を出していた慶應大学医学部食養研究会というのは医学部の先生有志と益田孝という男爵など栄養改善に関心のあった有識者が作った組織で、昭和4年から発行していた月刊誌です。慶應医学部の初代学部長だった北里柴三郎、破傷風や炭疽菌研究で有名な細菌学者ね、その北里さんも役員に名を連ねていました。

それを見つけたきっかけは、読売新聞が昭和6年元旦から掲載した幸田露伴の「羊に関する雑談」という連載を調べたことからなのです。ついでにあれこれ見ていて食養研究会の講演会が1月26日にあり、木下が「羊の料理」という題で話すという短い記事があった。この雑誌は後に糧友會が吸収するような形で「食養研究」と改題するのですが、そのあたりを調べたことがあったので、食養研究会という名前だけでピンときましたね。未年です。由比ヶ濱で食べる前です。こりゃ捜す価値があると。

そもそも「羊に関する雑談」だけを取り上げれば、これは岩波の「露伴全集」第30巻に「羊のはなし」という題で入ってますし、工藤直子ほか著「羊の物語 眠くならないヒツジのアンソロジー」という新宿書房の本にも収められています。私は後者で初めて見たのだが、仮名遣いや漢字が書き換えられているので、原文に当たろうと読売新聞のマイクロフィルムで確かめたのです。だれかの「自分を褒めてあげたい」なんて談話を読んだとき、よくいうわと思いましたが、恥ずかしながらこの場合はそういってみたいですなあ。

新聞のマイクロフィルムを読むときは、眼光紙背に徹すというほどではなくても、なるべく時間の許す限り紙面のあちこち、関係なさそうなページも見ておくべきなのです。木下講話を読んで驚きましたね。A5判で15ページもある長い記録で、バイト数でいうと22キロバイトありました。冗長ではあるにしても「美味求真」に収まってもおかしくないくらい、羊肉料理の蘊蓄を傾けた話なのです。

その中で木下はジンギスカンにおける燻しの煙が足りないときは、生松葉を足してでも燻すといい、その燻された肉のうまみがいいと説明しているのです。これですもん、1時間ぐらい待っても、折角のチャンス、松葉を入れて燻さずにはおくものかと、皆を待たせた気持ちがわかりました。そのジンギスカン抜粋が、2ページ目の資料その5なのです。読みにくいかも知れませんが、旧仮名遣いの勉強のつもりで目を通す。(1)は紹介で(2)は、家庭での木下流ジンギスカンの勧めです。

資料その5

(1)その次に申上げたいのは北支那及び蒙古地方に行はれて居る例の有名な「ジンギスカン」料理であります。これは北京にお出でになつた方は召上つた方がありませうが、何ういふ風な食べ方をするかといふと、大きな鉢の中に胡麻の油を入れて、これに蟹の油であるとか、海老の油であるとか極く淡白な水産動物の油を混ぜ、其の中に例の支那人得意な大蒜と芹、それから蕃椒、斯ういふ香料をうんと打ち込んで、其中に羊の腰肉の可なり大きく切ったのを浸けて置きます。一方には大きな火鉢に火を盛んにおこす、蒙古では牛糞でやります。日本人から見ると、牛の糞で羊の肉を焼くといふのでは火力も弱さうであり、又穢さうでありますが、これは藝術的とは行ないかも知れませんけれども決して不愉快な感じは起りませぬ。又火力も強いものと見えて、大きな鐵鍋が直ぐ灼熱して、真赤になつて來る。北京ではどうするかといふと牛の糞の代りに半焼けの木炭で焼く。普通の木炭では煙が出ない、其処で半焼けの木炭で焼く。半焼の木炭で煙が足りなければ青松葉を持つて來てさうして炭の中にくべて煙をどん/\立てゝその中に鐵の網をかけ一方前に述べたる汁の中に浸けてある羊肉を取つて、その網にかけて焼きながら塩をかけて食ふ。食ひながら焼くのであります。誠に豪快な料理であり、甘味くもある。煙で燻べるのは単に焼いただけの味では物足りない。煙で燻べて恰度燻製の肉を造るやうなもので、燻べるとぼんやりともろく甘味のあるやうな味が出來るが、その味に好みを有つて居るのであります。客は火鉢の周囲を取り巻いて居り、前には大きな茶碗と小さい茶碗が置いてあつて、大きい茶碗には高粱の粥が入れてあり、小さい方には高粱の酒が入れてある。高粱の酒は極めて透明な綺麗な焼酎である。質の良くないのは少し黄色で濁つて居りますが、良い酒は誠に綺麗であります。斯くして「コーラン」の酒を捧げ、羊肉を焙りながら、且つ食ひ且つ飲むのである。曠天曠野のまん中に、野気満々たる豪快振りを示したる料理にて、昔梟雄成吉思汗が砂漠の夜営に将士を會して豪飲する時必ず用ひたるより、「ジンギスカン」料理の名ありと云はる。此の料理も我家庭料理の参考になると思はれるのであります。

(2)それから「ジンギスカン」料理でありますが、これも極く簡単に出來ます。火鉢を真中に置いて周囲に家族が取巻いて、海老の油も蟹の油もなくて宜しいから、胡麻の油を買つて來て、さうして出來るならばさらし葱と七味唐辛を胡麻の油の中に混ぜて、これに羊の肉の大きく切りたるを置く一方火鉢に網をかけてこれを焼いて食塩をつけて食へば甚だ結構であります。併し焼いて塩をつけるよりは、我々日本人には矢張り醤油をつける方が宜しいやうであります。若し醤油を使ふ場合には右のさらし葱と七味唐辛は油の方に入れずに、醤油の方に添へた方が宜しい。さらし葱といふのは御承知の通り葱を小さく切り、水にさらして布巾で絞って水分を無したものであります。

七味唐辛は蕃椒と蜜柑の皮と罌粟と山椒と胡麻と乾海苔等を焙り粉末にし各材料を等分につきまぜて造ればすぐ出來るのである。七味唐辛とさらし葱を胡麻油の方にまぜず醤油に添へて食べることにすればよいのである。此「ジンギスカン」料理は、蒙古の砂漠中でなくとも、我家庭料理として、趣味の上よりも極養の上よりも至極面白いものと思はれます。

| |

参考文献

上記(34)と資料その4と(37)の出典は久保田万太郎著「久保田万太郎全集」11巻216ページ、「じんぎすかん料理」、昭和50年12月、中央公論社=原本、資料その3と(35)と(36)は同214ページ、同、資料その5(1)は慶應大学医学部食養研究会編「食養」3巻8号通巻244ページ、木下謙次郎「羊の料理」、昭和6年8月、慶應大学医学部食養研究会=原本、同(2)は同250ページ、同

|

このころの文章は、私にいわせると、気合いで読まないと読めないところがあります。燻された肉に「好みを有つて居るのであります。」というところは、好みをもっていると読むとよろしい。また突然「斯くして『コーラン』の酒を捧げ」という語句が出てきますが、これは速記者のミスですね。その前にコーリャンと読むのですが、高粱の粥と高粱の酒と二度も高粱という単語が出てるでしょう。岡山県の高梁(たかはし)ではありませんよ、字を良く見て。赤い実の穀物で作った酒、コーリャンの酒をどう勘違いしたか、いきなり回教徒になり乾杯することにしてしまった。厳格な回教徒は酒を飲まないはずですよね。まあ、そこはご愛敬ね。

ともかく、木下は、北京まで出かけたことがあったかどうかはわからないが、資料にあるように本場のジンギスカンに詳しかったし、このほかに八珍という支那料理の中の3日も掛かる羊の丸焼きなどの料理法も話しております。だから、濱の家富山は木下に一目も二目も置いており、由比ヶ濱での焼き方についても予め木下に相談して、松葉が絶対必要だと指示されていたかも知れん。だから「濱の家のおかみさん」が思わず「興奮にみちた声」を出し、使用人に松葉集めを急がせたと考えられませんか。

おっと忘れるところでしたが、水上滝太郎が「文藝春秋」昭和6年10月号に「フアンのいろいろ―その九」の中で、この夜の出来事に触れています。水上は里見、久米らのゲイ倶楽部と野球の試合をすることになっていたのに「前の晩悪友に誘はれて鎌倉の砂浜で成吉斯汗鍋と称する羊の炙肉をたらふく喰ひながら、老酒をコツプで鯨飲したおかげで、腹具合を害し」「結局二十点対十六点で我軍が敗退した。(38)」と書いています。ジンギスカンだと、本当に酒が捗るからねえ。

おほん、ところでジンギスカンにおけるこの燻し技法を、ジンパ学では「松葉燻し」と呼んでいます。命名者は、えへん、この私でありますがね。松葉燻しは親子鑑定や犯罪捜査で使われるDNA鑑定のようなもので、松葉燻しが書いてあれば、後で出てきますが、ある時期からのジンギスカンの作り方の流派に属していると分類することができるのです。松葉燻しは昭和6年11月に出た山田喜平の著書「羊と其飼ひ方」の焼羊肉と書くジンギスカンにも取り入れられて「炭火の中に松の枝(又は松笠)を混ぜ入れて多少燻し気味に焼くと一層風味がよい」(39)と注意書きになっています。私が初版を調べましたら、初版からその松葉燻しが入っていました。その後に書かれた奥さんの山田マサの「成吉思汗鍋」も松葉燻しを奨めていたのを思い出してください。もしお二人が夫婦でなくても、ジンギスカンの焼き方としては同系統といえます。

久保田の短編「じんぎすかん料理」は、同じ年の8月25日から1週間、報知新聞に掲載されたのですから、山田がそれから松葉燻しのヒントを得て、原稿に書き加えたといい切るには、11月出版ですからちょっと接近しすぎています。

そうではなくて山田は、久保田がお手本にした里見の連載「満支一見」から松葉燻しのヒントを得たと仮定すれば、新聞連載が前の年で、単行本が同じ年でも3月発刊でしたから十分間に合います。でも「燃すものが、またこの料理になくてならない特別の品で、楊と楡を生焼にしたもの」(40)であり、煙が渦巻くというような表現から、手に入れやすい松の枝とか松笠で代用することを思いついたかどうか―という疑問があります。

ことに、男子厨房に入らずと胸を張っていえた封建的な時代にあって、いくら国策であり、奥さんが手助けしたとしても、畜産の専門家が羊肉の食べ方、松葉で燻して焼くとうまいことを見付けるまで研究できたのか。なにか、調理のプロ側からのヒントがすでに存在していたのではないのか。それを喜平さんは自著に取り込んだのではないかと予想して、調理法の方向から捜してみたのです。その結果はいずれ話しましょう。

さて、資料その1の「目・耳・口」の検討に戻ります。由比ヶ浜の試食会で濱の家流のジンギスカンにすっかり自信をつけて、濱の家はさっそく営業に取り入れた。久保田の連載が終わってからなので、報知の読者はジンギスカン宴会の様子が頭に入っており(6)を読めば小説に出てきた濱町濱の家が羊肉料理を始めたとなれば、興味を抱くに違いありません。読まなかった人でも(6)1コマを読めば、鉄弓で輸入羊肉を焼いて、いまなら浴衣掛けで食うことになるのかと理解できますね。鉄弓といっても、オンラインゲームのあれじゃないからね。広辞苑を引くと、見出し語は鉄炙(てっきゅう)で出てきます。「細い鉄条を格子のようにつくり、火の上にかけ、魚などをのせてあぶるのに用いるもの。」(41)ですぞ。

日本国内では濱の家以外にない珍らしさも盛り込んだ(6)は宣伝効果満点。魚心あれば水心、すかさず濱の家は11月号に広告(7)を出したと思われます。そのお返しに「口」は12月号の(8)「口濱町の濱の家」「主人がなかなかの研究家で、先頃わざ/\上海へその料理の習得に行つて來た」(42)と書いて、またちょっとミソを付けたと思います。

昔新聞記者だった知人は、飲むと「よかれと思って書いてやると、不思議にドジったもんだ」と、よくいいます。マーフィーの法則にあるかも知れないが、それだったんでしょう。わかりますか、ジンギスカンの本場は北京、上海じゃない。それどころか、正陽楼で使っている器物を仕入れ「北京の本場と同じ成吉思汗鍋の情緒を『濱のや』に写し」(43)たいという強いサインを見落としたのです。(3)も上海に行ったと書いていますが、このときは、まだ濱の家は北京料理に関心がなく、本命の上海視察に出かけたのでしょう。

こりゃまずかったと「文藝春秋」は、12月号(8)のネタだった北京からの挨拶状を広告という形で掲載しすることで濱の家と折り合いをつけ、チャラにしたのではないでしょうか。スライドでその風変わりな広告(9)を見て下さい。

私は葉書の鍋の絵とそれに添えた讃は、濱の家主人が描いたものではないと考えています。右側の画讃、私は「舌上貰天上之美」と無理矢理読んだのですが、古文書の専門家に見てもらったところ、これだけではそう読めない、難しいといわれました。確かに「天上」は「舌上」の上とはちょっと違う書き方ですし「美」は横棒が1本足りません。専門家はもっと長い文を見て、特有の書き癖をみて判断するのですが、こんな短い讃ではそれができない。勢い慎重になり解読できないといったようです。

それはそれで結構、私はこの広告は上半分の絵と讃、下側の富山の手紙とは別々に書かれ、広告用に合体したと考えています。その根拠は、讃の下の署名のような1字は里見弴の「弴」、絵と左側の「成吉汗鍋図」という説明、スに当たる「思」か「斯」が抜けています。

ところが、検索すると成吉汗でジンギスカンと読ませる古い本が何冊か出て来るので、全くの間違いと決めつけられそうにないのです。例えば明治18年に出た「亜富汗斯坦地誌」です。成吉斯汗の斯汗が逆に並んでいるから、ここはカンスとなるのかと思ったら、全体でアフガニスタンと読むのですね。「其ノ国土又成吉汗及ヒ銕木児ノ蹂躙スル所ト為リ今日人皆其ノ古昔ノ流風遺物ヲ知ルコト能ハス(44)」などと使われいます。

明治35年の川村八郎著「斬奸状」では「成吉汗」で1項目を設け「彼れは實に野蛮の大将なり、彼れは時としては幾十万の人を殆んど仇敵として殺焼するを憚らなかつた程の男である、或は是れ戦国の世殺伐の人の常であると謂ふ者もあるだろうが、而も如何に彼れが残忍無比の性に富んで居つたかを知るに足るであらう、併し今日文明の衣を着て進歩の冠を戴て、然も公使一人殺されて敵の人間と見たら理非に構はず一人も助けるな、と云ふ様な事を云ふた馬鹿/\しいお方さへある世の中だから、成吉汗だとて満更攻撃ばかりも出来まい、(45)」という塩梅です。明治の本だけかと思ったら、なんと糧友会が昭和11年に出した「緬羊の飼方及び羊肉調理法」が目次だけだが「成吉汗鍋」(46)だったとはね。あっはっは。

それはさておき、この鍋の絵は「正雄写」とあるので久米正雄が描いた。2人で濱の家で飲んだときにでも頼まれて書いた色紙があったので、それを広告にはめ込んだみたいですね。

このさりげない鍋の絵、濱の家主人がこんな珍しい鍋を北京で買い求めたみたいな錯覚を起こさせますよね。広告文は「正陽楼から愛用中の什器を譲うけ」なのであって、鍋とは書いていません。濱の家には北京系の鍋ではないかも知れないが、和田画伯からの鍋があるのですからね。濱の家の栄太郎さんは、寒くなる11月まで待って北京に出かけ、正陽楼の本式のカオヤンローを食べてみた。南の方の料理が専門とはいえ、プロなのだからたれの味はこんなものかと会得することは難しくなかったでしょう。また、質問もして、什器譲渡を申し入れたのでしょう。鍋は頑丈なので、正陽楼にしてもスペアをたくさん持っているとも思われず、什器ならばと譲ってくれたのでしょう。と思っていたら事実は私の想像を超えていたのです。

<注記 濱の家主人富山栄太郎氏の孫に当たる方(横浜市在住)から尽波に連絡があり、平成19年11月東京でお会いして、濱の家のジンギスカンに関する諸資料をコピーさせていただきました。それにより、上記広告の色紙は私の推察通りであることがわかりました。また濱の家が正陽楼と同型の鍋と焜炉を使っていたことなどもわかりました。そのほか食文化研究家から大正期に於ける新しい資料の提供もありましたので、後日の講義でこれらを紹介します>

富山が北京に行った昭和6年秋は、満州事変の影響で支那料理界にちょっとした変動が起きた。中国人の店主やコックの帰国が相次いだ。「上野山下の翠松園、芝浦の雅叙園にき各々八人の腕つこきが居るがこゝではみな細君連が帰国したのでコツクさん仕事に身が入らず支配人はふくれ上つてゐるさうだ。由来支那人コツクは、日本人に絶対板場の極意を伝授しないので、日本人コツクで間に合せる訳には行かず、その上店々に依つて特色を持つてゐるので、支那人コツクなら誰でもよいといふ訳にも行かず全く困りぬいてゐる向きが多い」し、経営者帰国で「御徒町の維新館を始め大小十数軒」が人手に渡った(47)と、当時の読売新聞は伝えています。日本人コックにすれば腕を見せるチャンスだったでしょうね。

そして3月号の(10)で仕上げをした。濱の家だけを書くと露骨すぎるので、虎ノ門の晩翠軒の名前も出して「老舗らしい、確かさ」という漠然とした味を称えたとみるのです。偶然なんでしょうが、毎号連載で続けていた「都市欄」の銀座でも、濱の家が出ていたのです。この「都市欄」は銀座など都内の盛り場と大阪は文春記者が執筆していますが、地方都市は原稿を募集して作っていたページです。例えば札幌も昭和5年4月号と同10年10月号に載っています。

昭和5年は「札幌は東京以北に於ける第一の都会だ……、と札幌市十六万の人は自負してござる。」「が、その汚いことゝいつたらどうだ。札幌イクオール煤煙と石炭殻と馬糞の町といふことになる。」(48)とありますが、同じように馬糞の粉まじりの春風が吹いていた昭和20年代を知る私としては全く同感だ。なにしろ北大で一冬に焚く石炭を運ぶために桑園の駅から工学部の裏まで専用線があって、石炭満載の貨車を蒸気機関車が何両も引っ張ってくるんです。卸した石炭の山は馬車で各学部のボイラー室へ運ぶ。煤煙と馬糞の街にならざるを得ませんよね。またスチームのない研究室や教室では石炭ストーブを焚く。私がストーブのロストルに詳しいのは、そういう経験があるからです。

昭和10年の方は「エルム葉がくれ大學の鐘が鳴ります コンカララン」という書き出しで「ヱルムその他一流カフエーの彼女たちは大學生と、若いサラリーマンと、いとも純情の恋をする。女学生やデパート嬢は、スキーやスケートやドライヴに、放胆な桃色の夢を追ふ。大學の先生方は、月寒のゴルフリンクスに、ノートの汚点を忘れる。」(49)と。北大しかない時代のことですから、これら大学生と先生は皆我々の先輩ですね。そのころからノーベル賞なんか、眼中になかった、はっはっは。

はい、真面目な話に戻す。昭和7年から9年にかけて濱の家の広告は出し続けています。正陽楼の什器を使い、薪も北京から取り寄せているとあっては、正陽楼東京支店みたいな広告でもケチをつけられませんよね。しかし、昭和8年の(17)以降は「帝都唯一の店」という言葉のない広告に変わっています。濱の家以外でもジンギスカンを出す店が現れ、それを知ったからに違いない。その辺の考察は、次回にでもやりますか。

(16)と(18)がスライドで最初に見せた広告です。そして(21)濱の家は再び動き出し、北京へ渡りました。あちことち食べ歩きして勉強したのでしょう。京蘇料理からすっかり北京料理に切り換え、看板も取り換えてしまったことは(23)以降の広告で明確です。それらをスライドで見せましょう。はい。すっかり北京ですね。

(23)昭和9年6月号 (22)同10年2月号 (22)同12年1月号 70年の間に「文藝春秋」の紙が変色し、コピー自体もコントラストがよくないのですが、無修正です。ぼんやりでも読めるでしょ。左から古い順に並べましたから、濱の家の変身ぶりは一目でわかりますよね。

それからね、濱の家の主人は、ジンギスカン料理が売れるようになったので、謝恩の意味もあったと思うのですが、昭和6年から7年にかけての冬に、もう一度、由比ヶ浜で試食した面々を招いて、味も道具も正陽楼スタイルのジンギスカンを食べてもらったんですね。アンコールがかかったわけでもないらしいが、やるもんですなあ。

冬のジンギスカンのことは、昭和8年の「婦女界」に載った富山さんの「支那料理漫話」に書いてあります。「由比ヶ濱の夏の夕、眞つ裸で此の原始料理を味はつて頂くのも、亦一興であううと、」「正式のやり方もよく知らずにやつて見た」ら「意外にもこれが大変の好評」だった。

その秋に北京正陽楼で焼き方を会得し、道具を仕入れ「すつかり本格味を備へて、今度は自慢に、わざ/\雪の日を選んで、同じ方々のお出でを願つた所、この本格味もさり乍ら、あの真夏の、本格以前の烤羊肉の味が忘れられない、といふ方があつて、一同笑つたことがありました。(50)」とね。この「支那料理漫話」は、ここをクリックすれば、講義の補習ページで全文読めるようにしてあります。

ああ、もう1つ。資料その6の古川ロッバの「昭和日記」を、また忘れるところだった。去年の講義録を見たら、私はロッパの日記に出てくる濱の家を言い忘れていたので、ことしは資料に入れたんです。日記は4冊の本になっていて、その戦前編に濱の家が出てくるんですなあ。

ロッパの「昭和日記」は昭和9年から同35年までの37年間書き続けられたことは確かなのですが、残念ながら昭和10年の分だけ見つからず、それで昭和10年に何回浜の家で食べたかわかりません。

これを見ると、ロッパはジンギスカンではなく専ら京蘇料理を食べており、昭和12年が最多で8回通ったことがわかります。13年の後ろの2回はただ浜町と書いているので、濱の家とは言い切れないけど「何時行っても」と書くぐらいだし、ほかに浜町の何々という店は見当たらないので、濱の家だろうと入れて置きました。

昭和14年以降には浜の家は出てきませんが、嫌ったわけではなく舞台の都合のようで、昭和15年の「メモランダム」の食い気随筆のうまい料理店紹介に浜の家を入れます。

資料その6

昭和9年

十月二十九日(月曜)

<略>終るとすぐ浜町浜の家へ、エノケンと一問一答のため行き、二時近く迄いろ/\喋る。

(104ページ)

昭和11年

七月十日(金曜)

<略>五時、浜町浜の家へ。川口松太郎その一党をおごる約束をしたので行く。六時すぎ皆漸く来る。濱の家の料理、今日は馬鹿に食へた。アスパラガスの白ソース煮などうまかった。<略>

(196ページ)

九月二十六日(土曜)

<略>六時すぎ、浜町の浜のやへ、主婦之友の座談会で行く。藤山一郎・松平晃・近衛敏明迄はいゝが中原某てふ画家と、邦正美は弱った。理想の女を語るといふんで二十六の藤山が僕と女性観を同じくしてゐるのは驚いた。十時にひきあげて柳橋吟松へ行く。<略>(223ページ)

昭和12年

三月二十六日(金曜)

<略>今日は父上の十三年、祖母祖父上の年忌も兼ねた法事である。終って浜町の浜のやへ行く。会する者十一人。わりにうまかった。芋の摺ったのを鯉の形にしたのが受けた。<略>

(289ページ)

四月二十日(火曜)

<略>地下室でシャン/\/\としめた。ハネ後、浜の家へ。古賀政男、大いに「東京読本」に力を貸すと言ふ。ハリキリ/\。

(298ページ)

四月二十九日(木曜)

<略>九時から杉寛の肝入りで、長年逢ひたいと思ってゐた松旭斉天勝を招いて、浜町濱のやへ。芸談色々、全く幻滅なし。立派な天勝であり、夜の更くるも忘れ、語り、語った。(301ページ)

五月十日(月曜)

<略>楽屋へ寄り、生駒を誘って樋口と三人で、浜のやへ寄って食事した。<略>

(305ページ)

五月三十一日(月曜)

<略>浜のやで、那波支配人、樋口と久々の会談。<略>

(312ページ)

七月二十二日(木曜)

<略>家へ電話して打合せ、浅草の国際劇場へ、母上・道子とで行くと満員で入れない。<略>帰りに浜町の浜のやで三人で食事、焼鴨を食べた。<略>

(330ページ)

九月十二日(日曜)

<略>ひるの終り、藤山がスマートな車を持って迎へに來た、浜のや迄行き、食事して座へ戻る。<略>

(345ページ)

十月二十八日(木曜)

<略>八時すぎに僕の受持ち終ったので後は堀井に任せて、浜町浜のやへ、那波支配人、樋口と会食の約束で行く。樋口曰く「那波も重役になったらいさゝかおさまっとる」と、成程その傾向がある。浜のやの支那料理、支那コックが帰らずにゐてやっているのでうまい。<略>

(362ページ)

昭和13年

一月八日(土曜)

「<略>ハネ十時一寸、天勝を浜の家へ招く。『奇術師夫婦』として考えてあるプランを話し、二代目の舞台を見る約束をした。<略>

(390ページ)

一月三十日(日曜)

大辻司郎が來り、いや/\山野と二人、名もいやな自慢て家で一時間、あと屋井の方へ、浜町で、二時すぎ迄話す、屋井は芸のことがよく分かるので気持よし。

(396ペーシ)、

二月七日(月曜)

<略>日劇連の『青春五人男』の歌のけい古を一寸見て、小劇場へ三益の一人トーキーをきゝ、約束の滝村とルパンで会ひ、それから浜町へ、屋井が待ってるので行く、英太郎を呼んで芸談に花が咲き。へと/\になり三時頃帰宅。

(399ページ)

昭和15年 昭和十五年のメモランダム

忘れぬ爲に(六月二十三日 下呂にて)<略>

神通力を失ふ(七月六日記)<略>

市村羽左衛門讃(七月十五日記)<略>

時局と娯楽の問題の完(八月二十日記)<略>

世情セッパ詰る(九月十五日)<略>

忘れぬ爲に(十一月十四日)<略>

省線に乗りて(十一月十七日<略>

食べる人生(又ハ食欲自叙伝)

(十一月伊豆山にて)

伊豆山温泉相模屋の一室に、濤声をきゝながら、さて書くものもないが、まだ九時前なので寝るわけにも行かず、それでは此の際僕の食ひ気について記して置くのも無駄ではあるまいと思ひ、わが食ひ気について書かうと思ふ。<略>

お話は支那料理に飛ぶ。

偕楽園<略>

晩翠軒<略>

濱の家――これはあんまり何時行っても同じなのでいやんなるが、まづくはない。

陶々亭<略>

山水楼<略>

支那から天ぷら。<以下略>

(795ページ)

ロッパの日記戦前編は800ページを超えているので読むのが大変、見落としたのがあるかも知れません。昭和12年10月28日の「支那コックが帰らずにゐてやっているのでうまい。」というのは、日中戦争が始まり、続々中国料理店で働いていた中国人コックが母国に引き揚げたのに、濱の家のコックはまだ踏み留まって料理を作っているということです。

ロッパの日記には戦争のせいで飲食物は勿論、いろいろな物が手に入らなくなり、また物価が上がったことなどを書いています。我々子供も腹ぺこでも「欲しがりません勝つまでは」と我慢させられたものです。はい、時間なので、ここまでにします。

(文献によるジンギスカン関係の史実考証という研究の性質上、著作権侵害にならないよう引用などの明示を心掛けて全ページを制作しておりますが、お気づきの点がありましたら jinpagaku@gmail.com 尽波満洲男へご一報下さるようお願いします)

| |

参考文献

上記(38)の出典は文藝春秋編「文藝春秋」9巻10号148ページ、水上瀧太郎「フアンいろいろ―その九」、昭和6年10月、文藝春秋社=原本、

(39)は山田喜平著「緬羊と其飼ひ方」3版341ページ、昭和9年11月、子安農園=原本、

(40)は昭和5年6月13日付時事新報夕刊1面、里見弴著「満支一見」、時事新報社=マイクロフィルム、

(41)は新村出記念財団編「広辞苑」第5版、平成10年、岩波書店=CD-ROM版、

(42)は文藝春秋編「文藝春秋」9巻12号269ページ、昭和6年12月、文藝春秋社=原本、

(43)は同10巻1号319ページ、広告、同7年1月、同、

(44)は引田利章編「亜富汗斯坦地誌」91丁、明治18年8月、陸軍文庫=近デジ本、

(45)は川村八郎著「斬奸状」142ページ、明治35年1月、文学同志会=近デジ本、

(46)は糧友会編「緬羊の飼方及び羊肉調理法」ページ番号なし、昭和11年7月、糧友会=館内限定近デジ本、

(47)は昭和6年11月22日付読売新聞朝刊7面=マイクロフィルム、

(48)は文藝春秋編「文藝春秋」8巻4号174ページ、「都市欄」、昭和5年4月、文藝春秋社=原本、

(49)は同13巻10号325ページ、同、同10年10月、同、

資料その6は古川ロッパ著、滝大作監修「古川ロッパ昭和日記」戦前編各ページ、昭和64年4月、晶文社=原本

(50)は婦女界社編「婦女界」48巻3号403ページ、昭和8年9月、婦女界社=館内限定近デジ本

|

|