きょうはね、かつて北京にあった有名料理店、正陽楼でカオヤンローをだ、ジンギスカン料理とかジンギスカン鍋などと称して舌鼓を打ったわが同胞それぞれの思い出を見てもらいましょう。いまも北京には正陽楼という料理店があり、そこで食べた話を書いたホームページがありますが、それは戦後生まれの店で、昔の正陽楼とはまったく別物だからね。はい、資料を配ります。なんせ思い出集だから沢山あるよ。

まずカオヤンローがうまいと発見した日本人は誰かというと、支那通として有名だった中野江漢は、井上一葉という人物を挙げています。昭和6年に「この料理は、今から二十年前、當時北京に居住していた井上一葉といふ料理通によつて発見された。井上氏は『正陽楼』といふ料理屋に於て、偶然にもこれを知って、在留邦人間に吹聴し先づ鷲沢與四二氏を誘ひ出して賞味した。(1) 」と書きました。

昭和6年は1931年だから、その20年前となると1911年、明治44年に井上が見付けたことになるから、これを中野説と呼ぶことにします。ジンパ学にとって中野説の真偽追究は大きなテーマの一つなのです。

書いた時期はさておいて、正陽楼に食べに行った年代の古い方から行くと、明治の終わりごろとみられる入江湊氏の「ジンギスカン料理由来」があります。中野の言う発見者、井上一葉に案内されて正陽楼で食べるのですが「明治四十三、四年ごろにさかのぼる。(2) 」とあるだけで、何年に行ったと書いてません。入江氏が食べたと思われる明治の末から70年以上たった昭和36年に書いた思い出の一部が、資料その1です。以前の講義で使ったけれど、重要な情報を含むので前半の重複は承知で、再度取り上げました。

資料その1

<略> 料理の名は中国名で烤羊肉(かおやんろう)。テニスのグループ七、八人が一夕、井上君の案内で、ところは正陽門大街の大通りのかたわらにある正陽楼という料理屋にくりこんだ。つれていくとき「きたないところだぜ」と井上君はことわったが、まさしくその通り、三等――いや四等クラスの料理屋、最下層の労働者の出入りするところだ。<略>

しかし、羊の肉はうまかった。みんなは大いに満足し、よろこんだ。

間もなく十一月三日、天長節がきた。この日はいつも公使館で民間人を大勢招待することになっており、おすしやおでんの模擬店が出る。ところが館では、ことしはちょっと変わった料理を出したいというので、それなら先日の料理をと、紹介しておいた。

この料理が、当日集まった人たちの人気を得た。室内では煙がたつので、廊下になべが四つほど用意され、いったいこれはなんですか、うむ、なかなかうまいですねとにぎやかにみなしたつづみを打ったのである。

いつか内地へ伝わる

このとき、この料理は古くからある羊の食べ方で、たぶんジンギスカンのむかしからうけつがれたものだろうと、話し合った。以後この料理は公使館の名物になり、北京公使館を訪れた人から内地にこれが伝わった。それが今日のジンギスカン料理の名が出た由来なのである。<略>

《入江湊》

これだと見付けた時期が明治44年とも重なり、中野説を裏付けるように思われます。だが引用文の前にある「たまたま新聞記者の井上一葉君が、私の近くに住んでいた。(3)」から疑問が生じるのです。北京日本居留民会資料によると、入江氏の住所は大正2年は正金銀行支店、つまり東交民巷であり、井上は香炉營下四條(4)で違う。居留民資料の東交民の次は菤に似た字ですが、いまは巷を使っているので、講義録では巷にしておきます。

それはさておき、入江氏が井上と同じ江擦胡同に住んだのは大正3年(5)と4年(6)。資料のない5年と6年はわかりませんが、7年(7)、8年(8)、9年(9)は入江氏の名前はなく、井上は江擦胡同で変わっていません。正陽楼に連れて行ってくれたのは、井上が入江氏の近くに住んでいたときだとすると、大正2年4月以降といわざるを得ません。

「彼は弁髪、中国服という姿で北京を歩き回る中国通であり、また大の食通として知られていた。(10) 」と、井上をよき知っていた入江氏の説明は非常に有望なのですが、鷲沢は、公使館のテニスコートで遊び、鋤焼きも飽きるほど食べて、大正元年9月ごろ初めて正陽楼で烤羊肉を食べた(11)ことがわかる資料があるのです。明治45年7月末に改元があり大正元年になったのだから、明治43年までさかのぼる話とは思えません。

鷲沢は明治42年10月から時事新報北京特派員(12)だったのですから、公使館の天長節の祝賀行事の取材に行かないわけはない。42年から43、44年と3回は祝賀会に出て食べたはずなのに「前門外正陽楼に二千年前の料理を喰ふのなり。(13)」の料理は、公使館名物の料理と同じだとか似ていると書かなかったのはなぜか。

もしですよ、公使館の廊下で鍋4枚で焼いたとすれば、間もなく公使館は取り壊すからと、明治41年の天長節1回きりだったんじゃないかな。明治42年の天長節祝賀会は、新築の館内披露を兼ねて盛大だったようですからね。これだと鷲沢の着任前だから、公使館で食べたことがあると書かなかったわけはわかるが、命名の経緯の説明が苦しい。

はい、大正から明治へと遡って調べていく方法とは反対にね、明治から大正へと年代を追う方法で調べると、明治時代に書いた記録もしくは明治時代を思い出して書いたものとしては、目下は入江氏のこれしか見付かっていないのです。もちろん明治44年に見付けたとしても45年で終わるので、大正の15年と比べると、うんと年数が短いせいもあるでしょう。

高石啓一さんがジンギスカンの命名者としてイチオシした駒井徳三は大正3年3月、蒙古調査団の一員として北京にきたけれど「北京に於ける約二十日間は研究に過ぎた。公使館や武官室の所蔵にかかる蒙古関係の書物も資料として、自家薬籠中のものとすることができた。(14)」というだけで飲食のことは何も書いていません。まあ、38年の昔のこまいことですからね、駒井さん思い出せなかった、はっはっは。

ジンパ学の今後の研究範囲の拡大によって、北京とか天津ね、中国に残っている邦文の雑誌とか新聞、それから中国語の文献から見付かる可能性はありますが、日本国内では希有と言わざるを得ない。私としては、本当のところ、手詰まりを感じているのですよ。

それで、別の見方として、北京にいた日本人がどの程度正陽楼という料理屋を認識していたか―を調べる手を考えた。正陽楼で食べた思い出ではないけれど、一応料理店として在留邦人に知られていた証拠として、大正5年に出た脇川寿泉編著「北京名所案内」があります。私は大正8年に出た4版を持ってますが、自序に「本記を成すに方りては曩に廃刊せられたる北京概観を経とし支那文明史を緯とし其他北京に関する著書を渉猟し自己の見聞を加え(15)」とあるので、調べたら花岡伊之作という人が書いた「北京概観」が国会図書館の近代デジタルライブラリーにありました。

花岡は明治40年6月10日付で宮内季子とともに満鉄初の調査部員になった人です。この本の自序に私が明治37年、北京観光にきたら適当な観光案内がなくて弱った。38年に再び北京にきて、調べている内に39年になってしまった。たまたま事情があって北京を引き払うことになったので、急いで書いた(16)とあるのは、満鉄入社が決まったからだったのですね。

飲食店案内が全くないお堅い内容でね、宮殿などの歴史、規模の説明が主で観光客が知りたい宿泊施設、飲食店、目的地までの運賃などは全く書いていません。花岡がノータッチだったのは、その前の年、明治39年に天津の運送会社、大清通運公司の創業者、川畑竹馬が社業案内を兼ねて出した旅行案内「北清之栞」が、北京の飲食店として日本料理の長春亭しか挙げていない(17)ことと考え合わせると、中国料理店に入って本場の料理を食べてみようという旅行者が少なかったからじゃないかなあ。

だとすると、その後、本場で賞味したいというグルメの旅行者が増え、それで「北京名所案内」は「成るべく平易に且つ観光者の不便なからんことに留意」し、初めて支那料理のページを作ったのですね。「北京、山東、天津、河南、福建、広東、回回等各特有の料理」があるなど一通り説明をした後「北京に於ける料理店の主なるものは左の如し」として「天寿堂、福寿堂、恵豊堂、天福堂、天和玉、致美楼、東興楼、正陽楼、杏花春等なり(18)」と店名も入れた。私が注目する正陽楼も入っているけど、何料理の店かわかりません。

国会図書館に大正10年に出た「北京名所案内 」改訂増補7版があります。それでは「北京に於ける料理店の主なるもの左の如し」として「京漢鉄路局飯店(西洋料理一食一元五角)天寿堂、福寿堂、恵豊堂、天福堂、天和玉、致美楼、東興楼、正陽楼、(蒙古料理)杏花春等なり(19)」と少し親切になっている。正陽楼と括弧内の蒙古料理の間に読点が入っいるのが気になりますが、京漢鉄路局飯店の補足としして括弧内に西洋料理を入れたように、蒙古料理は正陽楼の説明とみておきましょうかね。

大正6年に出た長崎発生著「鶏と羊と山羊」には、蒙古料理とは「主として蒙古辺で調理するもので、向地では大抵此の料理ばかりらしい。料理も極めて簡単で肉を水煮にしてから、食塩をサラツと振りかけて食べるのだと云ふ事である。(20)」と書いています。だから、もしこの本を読んでいたら、わざわざ食いに行くほどの店じゃないとみられたでしょうね。

| |

参考文献

上記(1)の出典は食道楽社編「食道楽」5年10号2ページ、中野江漢「成吉思汗料理の話」、昭和6年10月、食道楽社=原本、

(2)と資料その1と(3)と(10)は日本経済新聞編「日本経済新聞縮刷版」15巻11号688ページ、入江湊「ジンギスカン料理由来」、昭和38年12月、日本経済新聞社=原本、

(4)は北京日本居留民会編「北京日本居留民会資料1」大正2年4月末日現在会員名簿31ページと71ページ、大正2年4月、北京日本居留民会=国会図書館インターネット本、

(5)は同3年5月10日現在同43ページ、同、

(6)は同4年12月1日現在47ページ、同、

(7)は同7年12月末日現在65ページ、同、

(8)は同8年12月末日現在71ページ、同、

(9)は同9年12月15日現在61ページ、同

(11)と(13)は大正元年9月22日付新支那28号11面「燕京日誌」より=原本、

(12)は燕塵社編「燕塵」第2年11号35ページ、明治42年11月、燕塵社=原本、

(14)は駒井徳三著「大陸への悲願」107ページ、昭和27年11月、大日本雄弁会講談社=原本、

(15)は脇川寿泉編著「北京名所案内」4版自序、大正8年7月、徳興堂印字局=原本、

(18)は同115ページ、同、

(16)は花岡伊之作著「北京概観」自序、明治40年7月、徳興堂印字局=近デジ本、

(17)は川畑竹馬著「北清之栞」、明治40年2月=近デジ本、

(19)は脇川寿泉編著「北京名所案内」改訂増補7版157ページ、大正10年9月、寿泉堂=原本、

(20)は長崎発生著「鶏と羊と山羊」329ページ、大正6年2月、国民書院=マイクロフィッシュ、

|

大正8年に鉄道院が外務省などの協力も得て作った「支那案内 朝鮮・満洲」が出ています。鉄道院は明治41年にできた、いうなればJRの祖先。その北京の料理店の説明に「【飯館子】日本の料理店に酷似せるものにして,会食に便なり。但し当今は飯莊との間に顕著なる差を認め難し。泰豊楼(煤市橋)、天和玉(石頭胡同)、致微齊(煤市橋)、正陽楼(前門外肉市)、百景楼(煤市橋)、都一處(前門大街)、東興楼(東華門外)、新豊楼(菜市口)、東陞楼(前門外肉市)、同福館(西四牌楼路西)等。」と名が出てきます。これら飯館の会食寮料金は「一卓の値段は十二弗以上二十四弗位迄なるも普通は十六、七弗なり。一卓は十二人前位あり。飲料代其他給仕の心付(一卓一弗位)は別に支出を要す。但し以上の飯莊及飯館は共に一品料理の注文にも応ずべし。(21)」と教えています。

脇川の「北京名所案内」の9店をね、こっちの分類でみると、天寿堂、福寿堂、恵豊堂は「皆規模宏大にして専ら官紳の宴会及慶事に利用せらるゝ処、中には舞台の設備を有するものありて、随時演劇を催すことを得。(22)」という飯莊にしています。

同じく旅行案内で大正14年に出た2000ページを超える山根倬三の「亜東指要」では、28の料理店名を挙げて南方料理と北京料理に分け、正陽楼は北京料理23店の中に入れてます。(23)

大正8年の記録としては京大教授那波利貞の「燕呉載筆」があります。「大正八年己未の歳孟秋九月、偶々官命を奉じ史筆を載せて」「燕都内外の風華故蹟に流連すること約一ケ月余(24)」で「十月初二日は前門外の正陽楼に羊肉と蟹との蒙古料理を賞味」した(25)と、たった一言書いています。こういう書き方からすると、那波は蟹も蒙古料理の一品と受け取ったと思われますが、後で挙げる青木正児の随筆でそうではないことがわかるでしょう。那波はもう1つ報告があるのですがね、それは後日の講義のお楽しみにしておきます。

この本は関東大震災のために出版は大正14年と遅れたけれど「広辞苑」の新村出が「当時予と行を同じうした文学士那波利貞君が近頃其の紀行『燕呉載筆』を上梓せられむとし、予に序文を徴せられたるを以て(26)」と、大正9年の雑誌「太陽」に載せた「遊支所感」をそっくり転載して序に代えると書いていることから、大正8年に正陽楼へ行ったことは確かです。

また那波はこの本の「支那料理」という章で「北京の料亭所謂飯莊として屈指の家」として21軒を挙げ、その20番目に正陽楼があります。(27)ジンギスカン料理より、まだ蒙古料理と呼ぶ人が多かったことが考えられます。

大正9年に行った陶芸家の小森忍氏による「北京羊肉」からも、正陽楼の様子を知ることができます。正陽楼の歴史の正否はさておいて、窯の中の炎の色の変化で焼きの進行を察知する陶芸家だけに、炎の色の描写が細かいところは、31年後に書いた思い出とは思えませんよね。資料その2がそれです。

冒頭「烤羊肉〈ジンギス汗鍋料理〉は、なんといつても中国北京正陽街正陽楼の料理が本物だとおもう。」と書いていますね。小森氏は大連にあった満鉄の中央研究所窯業科研究部主任になり、さらに小森陶磁器研究所を設け、戦後は江別にも住み、これを書くまでに数え切れないぐらい食べた経験からすると、正陽楼のカオヤンローは別格で、蒙古では本当にこうなんだと信じたいということでしょうね。

惜しむらくは、この一文では、そのときジンギスカン料理とか鍋と呼んでいたとは受け取れないのですね。それから文中に出てくる太田博士は医師で詩人の木下杢太郎。彼は「支那南北記」に「肉市の正陽楼に、満鉄窯業部主任の小森氏と烤肉(羊の炙肉)を味はつたが、季節はまだこれを味ふに適しなかつた。(28)」と書いてます。単行本の「支那南北記」の振り仮名はガオロオみたいに見えますが、初出の雑誌「改造」(29)の肉市以下の1行でははっきりカオロオと読めます。

木下は木村荘八画伯と一緒に8月28日に北京に着いた。木下と木村共著の「大同石仏寺」によると、9月11日から26日まで山西省雲崗の石仏寺に籠もって仏像の模写や拓本取りをしています。(30)ですから「八日 小森氏と三時頃又正陽楼で烤肉を食つた。(31)」という8日は、大正9年10月分の「木下杢太郎日記」にある通り、北京に戻ってからの10月8日ですね。

木下は奉天にいたとき3回北京旅行をして正陽楼の烤肉は経験済みだったから「又正陽楼で」あり「季節はまだこれを味ふに適しなかつた。」と評価できたのですなあ。

木下は「予は亦瀋陽城内の回回教の料理屋に行つて見た。(32)」だけでなく、何度もいったらしく「殊に冬期に、烤肉と称して、榾に燻べながら食ふものは最佳である。(33)」と「奉天に於ける回回教の寺院」で褒めているところからみて、北京でもカオロウもしくはカオルウで通したのでしょう。

もし旧満洲で先にジンギスカンと呼んでいたのなら、瀋陽ではジンギスカンというがとか何とか、一言ありそうな気がしますがね。どうも、大正8、9年ごろ、北京在住の邦人でもジンギスカン料理と呼ぶ人は少数派だったように思われます。

資料その2

烤羊肉〈ジンギス汗鍋料理〉は、なんといつても中国北京正陽街正陽楼の料理が本物だとおもう。

大正九年秋、江西の景徳鎮への旅の途次、奉天医大の太田正雄博士〈ペンネーム木下杢太郎〉と木村荘八画伯と北京で会し、太田さんの案内で、はじめて正陽楼の烤羊肉を満喫した。正陽楼はジンギス汗が蒙古から北京入りしてまもなく、蒙古人によって営まれた料亭で、七百年あまりつづく生粋の蒙古料理の古舖である。

「烤羊肉」は、蒙古の曠野で夜宴に用いられる料理で、寒風にさらされ、烤炉の美しい焔火を鑑賞しながら、羊肉を烤いて食する。烤炉に用いる軟かい灌木の木炭は、燃せば青い紫焔がのぼり、炉骨に塗布する羊油が燃えて、黄色の炎を挙げ、数時問「浸汁」につけた羊肉が炉骨で焼けて朱紅の炎を発し、たがいにいりまじつて五色の美しい焔火のもとに賞味する料理である。

正陽楼では四方白壁の中庭の中央に烤炉を据えて、寒夜烤炉の五色の焔火が四囲の白壁に映じる様は素晴らしく、また共食としては白酒または老酒の火酒に「生葱と味噌」、主食は「マントウ」〈メリケン粉の饅頭〉という簡単なものである。烤羊肉の共食としてはしかしもつとも適した取りあわせであるとおもう。

烤羊肉てもつとも大切なことは、羊肉の浸汁である。この味付けにつき楼主に聞いても、ほんとうのことは教えてくれないが、「ニンニク」のはいつた茶色の濃い複雑な味の浸汁で、羊肉片を四、五時間浸して烤くのがもつとも適する。<略>

《小森忍》

| |

参考文献

上記(21)と(22)の出典は鉄道院編「支那案内 朝鮮・満洲」190ページ、大正8年10月、鉄道院=原本、

(23)は山根倬三著「支那満洲朝鮮案内 亜東指要」1124ページ、大正14年8月、東洋協会=原本、

(24)は那波利貞著「燕呉載筆」2ページ、大正14年2月、同文館=原本、

(25)は那波利貞著「燕呉載筆」72ページ、同186ページ、大正14年2月、同文館=原本、

(26)は同13ページ、同、

(27)は同、186ページ、同、

(28)は木下杢太郎著「支那南北記」216ページ、大正15年1月、改造社=原本、

(29)は改造社編「改造」7巻8号88ページ、大正14年8月、改造社=原本、

(30)は木下杢太郎、木村荘八著「大同石仏寺」6ページ、大正11年9月、日本美術学院=国会図書館インターネット本、

(31)は太田正雄著「木下杢太郎日記」2巻193ページ、昭和55年11月、岩波書店=原本、

(32)と(33)は木下杢太郎著「支那南北記」158ページ、大正15年1月、改造社=原本、

資料その2は紫紅会編「紅」2号14ページ、小森忍「北京羊肉」、昭和31年6月、紫紅会=いずれも原本

|

次は陸軍主計出身で糧友会設立時から活躍し、遂に糧友会の理事長にまで昇った丸本彰造の思い出です。大正10年のことと書いているので、ここに置きました。昭和2年、糧友会が初の羊肉料理講習会を開き「鍋を使わず金網で焼くのになぜ鍋羊肉というのか」という質問が出たとき、丸本が「ジンギスカン鍋ともいい、北京ではこうやっている」と歴史と實地踏査の両面を語り、質問者を煙に巻いた。なにしろジンギスカンに煙はつきものですからね。はっはっは。

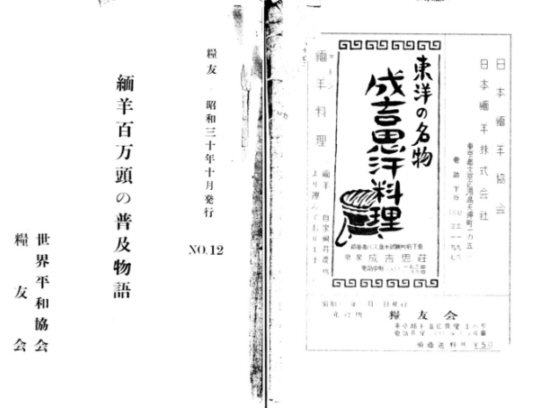

糧友会は陸軍糧秣本廠の外郭団体というべき組織でしたから、敗戦により解散・消滅しました。機関誌「糧友」は北大では昭和19年11月号までありますが、国会図書館は12月号もあるだけです。多分用紙統制で敗戦の前年、19年末で休刊したと思われるのですが、それから、なんと11年も後の昭和30年に「糧友」が発行されていたとは、お釈迦様でも気が付くかどうか。これには驚きましたね。

それは孔版印刷の本でした。俗にガリ版刷りといいますがね、12号と称するその内容を見ると、丸本が書いたものばかりです。どうも彼は戦後、戦後版「糧友」を自家出版していたらしいのです。それに成吉思莊が広告を出したため、広告掲載誌として元経営者の松井統治さんの手許に残っていたのです。表紙と裏表紙をスライドで見せましょう。

(松井統治氏所蔵)

これはぼろぼろ、拡げると破れそうでね。スライドでは拡げてコピーしたように見えるけど、とんでもない。片面ずつのコピーをきれいに並べただけですからね。1晩お借りして、各ページをのぞき込みながら読み上げて録音した。それからテープを繰り返し聞きながら書き出し、またのぞき込みながら校正した。ですから、この記事は正確ではあるけれども、ページ番号は目次に頼ったので、1、2ページ違うかも知れません。

私が見たのが12号なんですから、少なくとも終戦後からの10年間に11冊、こうした手作り「糧友」を丸本単独もしくは旧糧友会の仲間と協力して出したと考えられますが、それらがどこかに保存されているのかどうか、全くわかりません。ただ「糧友」について詳しい研究仲間も戦後の12号の存在は知らなかったとだけ申しておきましょう。

さて、北京訪問の時期ですが、丸本は「大正十年私は軍食の改良の根本的研究のため、軍命令で支那料理研究のため支那に行き、当然羊肉料理を研究した。その際北京城外の正陽楼で『烤羊肉』を食するに及んで『この粗朴な料理を日本に普及したら』と痛感し、日本への土産として、成吉思汗鍋を持ち帰つたものだ。」とあります。

続けて丸本は「翌年春東京九段坂の偕行社で、本邦創始の成吉思汗料理の披露試食会を行つた(24)」と書いています。大正11年に東京でジンギスカンを食べさせたことを明らかにする記述なのですが、鍋の形なども書いていたら感謝感激だったのですがねえ。

34年前の思い出なのに「蟹肉と香味品でこしらえたる醤」「東洋的英雄気質」なんて「現代食糧大観」の談話と共通した単語があるから、本を見ながら書いたのでしょう。というのは、この前の短い一節に「(以上は『羊肉料理の話』と題し、昭和三年三月、東京中央放送局から丸本彰造放送の一節)(25)」と几帳面に書いているくらいですから、当然「現代食糧大観」はちゃんと保存していたに違いないのです。

でも昭和13年に丸本が出した「支那料理の研究 その料理法の研究と随園食単」によると「大正十一年新春、私は北支の支那駐屯軍並に山東駐剳軍の諸部隊兵食改善指導の為出張したのであるが、(26)」とあり、支那出張が1年食い違ってます。こりゃ多分お年のせいか、ガリ版屋が書き間違えたかで、執筆時期が早く、しかもちゃんとした単行本の「支那料理の研究」の11年が正しいのでしょうね。

資料その2

成吉思汗料理の思い出

およそ味覚というものは、その時の環境の影響を受ける事が甚大である。気分と食味の快さ調和によつて、忘れがたい美味を感じさせるものである。 私は嘗て支那に食料旅行をした際北京城外の正陽楼で日支人を喜ばしているという支那料理「烤羊肉」を食べたことがある。(このことは前にも一寸書いたが)この烤羊肉というのは、料理の一部で前後は定室で御馳走が出るのである。料理のコースが進んで烤羊肉の番になれば、これを食するため私達は野天の前庭に出る。そこには六尺机を中に六尺腰掛け―実は腰を掛けるのでなく足を掛けるのである―が対置してあり、机上には火鉢と鉄架鍋を戴せ、半焼けの木炭を燻らしてあり、煙と火の粉が盛んに立ち昇つている。 乃ち薄截りした羊肉を長箸ではさみ、特別のたれ―蟹肉と香味品でこしらえたる醤―をつけながら、鉄架に戴せて、立ち昇る燻煙火で炙り焼きながら、六尺腰掛けに片方の足をかけて立食するのである。 時まさに冬、寒天高く仰げば、幾十万の星はまたたく、折しも朔風に雪はちら/\と降つてきた。焼肉はぢゆう/\、半焼き木炭の火煙は、勢い良く立ち昇る。期せずして私達は談論風発、盛んに馬上杯―徳利と杯を兼ねたる、胴が徳利、口が杯―を傾けつつ支那特有の強い焼酎をあふるのである。 この光景―この雰囲気。実に何とも言えぬ豪快至極のもので、東洋的英雄気質をそそつたものだ。いかにも成吉思汗が蒙古より起り遠く欧州を席捲した際、羊を屠り焼いて陣営で食した。それはまさにかくもあつたであろうと連想せられるに十分で、遂に誰言うとなく、この「烤羊肉」を「成吉思汗料理」と呼ぶに至つたのである。 これは気分と食味の快調を得た実に忘れがたい美食で、羊の臭気を半焼き木炭の燻煙で消すというところに、また羊肉料理のコツを得ているようにも思う。

何10年も後で思い出して書いたものではなく、旅行者が正陽楼で食べてからせいぜい5年ぐらいの間に書いたもので最も古いのは、会社重役松永安左衛門が大正7年に食べ、翌8年に出した著書「支那我観」の附録「支那小游」に書いた「成吉斯汗料理」です。次が大正8年に食べた学者那波利貞が3年後「歴史と地理」に書いた「燕呉載筆録」、大正9年に食べた木下杢太郎が4年後「改造」に書いた「支那南北記」、大正11年に食べた好事家蘆田止水の「名物及特産」に書いた「北京名物 成吉斯汗料理」の順になります。

松永の「支那我観」はジンギスカン料理という呼び方をした最も早い本です。これはね、我々が命名したと語る新聞記者たちと食べたから、そう書けたのです。木下は烤肉、那波は蒙古料理と書いたのは、本人または正陽楼への案内者の予備知識による違いですね。木下は小森と食べた件で、いま話したばかりだから済みとして、蘆田の「北京名物 成吉斯汗料理」とその後の本について話します。松永と那波が書いたことはいずれ「北京の鷲沢・井上命名説を検討する」の続きの講義で取り上げます。

正直にいうと、蘆田氏の本は古書探索が得意な研究仲間が見付けてくれたものでした。ウィキペディアに文献にジンギスカンという名前が初めて出てくるのは大正15年だとあるけど、松永の本でわかるように、北京ではその7年も前から、もうジンギスカン料理と呼ぶ人たちがいたのです。

蘆田氏の手記には、本人が描いたのかスケッチが付いていて、文中では何も書いていないのに、挿絵ではちゃんと鍋を囲んで片足上げをしているから思わず笑ったね。その一部と絵を資料その3として引用しました。長いと思われるでしょうが、大正12年の証言として重要なので著作権承継者の方のご了承をお願いして置きます。

もし中野説の通りにだ、明治41年にジンギスカン料理と命名され、北京在住の日本人有志が発行していた雑誌「燕塵」でその奇抜な名前の料理として紹介された(27) のであれば「燕塵」は明治41年1月の創刊号から4年目の10月号までは毎月きちんと発行され、東京の東洋文庫に所蔵されているし、国会図書館でマイクロフィルムが読めるのだから、とっくにだれかが見付けて本に書いているはずです。それがないから、こうしてあれこれ調べているのです。

この場合、三井洋行勤務のI氏という案内役が省略した部分でジンギスカンの夜宴の名残なので野天で食べると説明しているれど、命名のいきさつは語っていません。もう井上、鷲沢は忘れられていたらしいのですな。小森さんもあいまいだから、私は命名された時期は大正9年より、もう少し前とみるのです。

資料その3

<略> 支那と云つてもその全土は素晴らしく廣いものである。それ故に料理にも北京料理、天津料理を筆頭に満洲料理、廣東料理、山東料理、四川料理、福建料理などゝ数へて見れば限りがない。その内にも特に異彩を放つて居るのは茲に紹介しやうと思ふ『成吉斯汗料理』である。これは『蒙古料理』の一種であつて、この外に未だ『回々教料理』と云ふのがあると云ふことであつたが残念な事には試食するの機會を得なかつた。

恰度、私達が北京へ着いた日であつた。到着を知らせる電話を北京ホテルから掛けると早速訪ねて來て下すつた三井洋行のI氏と同行のK氏との間にこんな會話が交された。

『北京には珍らしい料理が澤山あるつて云ふじやないか』

『ウン随分あるよ』

とI氏は少々得意の鼻を轟蠢かせた。それからK氏は漸く私達に涎を流さんばかりにして美味そうな種々な料理の事や料理屋の通な話をして聞かせてくれた。そしてふと思ひ付いたやうに『成吉斯汗料理』の事を話した。

『僕も成吉斯汗料理』はチヨイ/\行つたが君そりや素的なものだぜ。どうだ今夜早速案内しやうか』

と云ふことでこちらは喰意地の張つた連中許りだから早速共鳴してしまつた。

午後七時約束の時間にI氏が誘ひに來て下すつた。私達一行は自動車に同乗して北京ホテルから先づ日本大使館前を通つて正陽門停車場の前へ出る。北京の銀座通りである正陽門外の大通には馬車、小車、黄包車と眼まぐるしい往來の中を自動車は早い速力で通りぬけた。人道には日本と少しも変らない露店がずらりと並んで夥しい支那人がぞろ/\と素見して居るのが眼に付く。自動車は一二丁行くと急に狭い横町ヘ曲つた。こゝが正陽街である。

一寸見ると京都あたりの古風な料理屋によくあるやうに表構えから板場の見えるやうな構えの家で降ろされてだ、表には硝子張りの行燈が出て筆太に『正陽楼』としてあつた。

支那の家屋は大抵中庭を持つて居てその周囲に室がある。この形式は殆んど千遍一律であるそしてその中庭に行くには必す二棟位の家屋を通るのが普通である。この家も中庭までに三四十歩の距離を持つて居た。一度座敷へ落付くとI氏はボーイに『成吉斯汗料理』を命じた。飛び上るほど塩辛い漬物と小菜が二つ三つ搬ばれて酒を飲んで用意を待つた。

<略>

軅てボーイが

『どうぞこちらへ』

と云つて案内をした。何處へ行くのかと思ふと中庭へ出る、そこには中央に卓子を設けもう焔々として火が焚かれて居た。

凡そ三尺もあろうと思ふ卓子の上に直径二尺位の鐵の火皿があつて、その上で樹枝が焚かれるこの樹枝の名を失したのは非常に残念であるが、何んでも特種の樹であつてその煙の作用によつて肉の臭氣を消すのだそうである。火の燃えて居る上には又一尺余りの直径の焜炉の鐵簀の大きなやうなもので形は炮烙に似たものか凸面を上にして置かれてある。勿論それは五徳の如く三本の鐵柱で支えられてある。焚火の焔はその鐵簀の間をくゞりぬけて燃え上つて居る。

ボーイは銘々の前に饂飩の鉢位の丼を持つて來た中には非常に美味い煮汁に浸した羊肉が一ぱい這入つて居る、それに大蒜や唐辛子が少々這入つて居たやうである。断つて置くが成吉斯汗は回々教徒であつた爲に豚肉や牛肉は一切口にせないので羊肉に限られて居るのであつた

長い箸で私達は羊肉を鐵簀の上へ置いた、ヂウ/\と熱した鐵簀によつて肉は焼かれ焔の煙によつて燻らされる、その有様は却々壮快な男性的なものである。そして直ちにそれを口ヘ搬ぶと羊の肉の柔かさと煑汁加減のよいことは又格別であつた。

旅の疲れと洋食や支那料理で数十日の腹にはもう肉類が飽き/\して居た自分の舌もこの珍味には無條件で食慾を昂進させた。そして忽ち三碗を平げてしまつた。<略>

| |

参考文献

上記(24)の出典は糧友會編「糧友」12号3ページ、丸本彰造「緬羊政策今昔記」、昭和30年10月、糧友会=原本、

(25)同12ページ、丸本彰造「羊という文字」、同、

資料その2は糧友會編「糧友」12号13ページ、昭和30年10月、糧友会=原本、

(26)は丸本彰造編「支那料理の研究 その料理法の研究と随園食単」自序4ページ、 昭和13年4月、糧友会=原本、

(27)は食道楽社編「食道楽」5年10号2ページ、中野江漢「成吉思汗料理の話」、昭和6年10月、食道楽社=原本、

資料その3は名物及特産社編「名物及特産」2巻2号6ページ、蘆田止水「北京名物 成吉斯汗料理」、大正12年2月、名物及特産社=原本

|

その次が理化学研究所長を務めた子爵大河内正敏の大正13年。大河内によれば、外務省の対支文化事業部が上海に自然科学の研究所を設けるというので大正13年10月に北京に行った。秋晴れで「毎日北京名物の骨董屋、古本屋、宝石店等をひやかして回るのに最適の季節(28)」だったと書いているので信用したんだが、実は14年の誤りで1年違っていたんですなあ。

大正13年の秋、大河内は日本にいて、9月20日は理研所員長岡半太郎の水銀を金に変える実験成功を聞いた(29)し、10月28日は貴族院議員として加藤首相の予算演説を是認すると語った(30)と新聞に載っている。資料その4(1)の正陽楼の説明の次にあるのは、大正14年の読売と朝日の記事。このとき対支文化事業上海委員會の委員に選ばれ、北京行きが決まったのだから、13年に北京にいたというのは思い違いなんですね。

決め手は後藤朝太郎の思い出。資料その4(5)を書いた後藤がある日、正陽楼に行ったら日本人がいた。「先着の文化事業の委員たちの顔振れである。京都の狩野翁を除く外三翁入澤達吉博士、故山崎直方博士にそれから大河内正敏子(まだ翁には距離があるが)たちである。あとは蒋地質調査所長其の他支那側の學者たちであられたやうであつた。<略>かうして見ると此の成吉斯汗の日は十四年の十月八日で『四海昇平』に出かけて行つたり前門外の夜市に出かけたりしてかなり歓樂デーとして支那氣分に浸つた記念すべき日であつたことを今日こゝに感ずる次第である。(31)」 と自著「支那民情を語る」に書いています。

理研の総帥、大河内さんともあろう人が、どうして間違ったかというと、大河内は「戦後A級戦犯容疑者として、巣鴨に約半年程入られたが、その間、つれづれなるままに書かれた本が『美味』という表題であった。フランスの葡萄酒の話から、支那料理の味、明治時代からの東京の食物の話、恐らく監禁の身で、食物道楽であった先生が、生つばを呑みながら味の憶い出を書かれた姿を想像できる。(32)」と、弟子の大山義年が「わが師」という本に書いています。大山は「味覚」を「美味」と間違えてるが、ムショ内で資料がないので、思い出すままに大正13年と書いたと思われます。それが資料その4(1)ね。

「科学者たちの自由な楽園」という本によれば、大河内は「満洲ではメニューの中から奇抜な料理ばかりを見つけて注文し、北京では羊肉のあぶり肉に舌鼓を打つなど、味覚についてのあくなき探求心と健啖ぶりを発揮した。(33)」。これは大山も認めており「先生の定義にしたがえばも支那料理屋は便所が汚いところほど美味いと云われた。これは私流に解釈すれば、店に金を掛けるより、品物を吟味し、腕でこいという店なのであろう。(34)」と書いています。

正陽楼もこのこの定義に当てはまる店だったと思われますが、大河内博士はその土地、土地のうまい物を探して食べ歩く、つまり食べる方の現場主義者だったんですなあ。資料その(12)でまた登場します。

資料その4(2)は、東北大教授だった青木正児の随想「華国風味」にある一編です。青木は大正14年から15年にかけて北京に留学しました。その間に現地の画家に描かせた「北京風俗図譜』は貴重な風俗資料で、インターネットの東北大図書館貴重書展示室で2枚見ることができますが、正陽楼は入っていません。以前の講義とちょっとダブるが、青木は「今私の淺い経験で知つてゐるのは、北京の前門外肉市に正陽楼と云つて、是れは邦人間には成吉思汗料理即ち羊肉のつけ焼きで名高い店が有つたが、其處では羊肉を出す先に先づ蒸蟹で飲ませる。通人は自ら厨房に就いて蟹を物色するものださうだが、吾々には識別できない。(35)」とも書いています。部屋で蟹を食べてから中庭に出て羊肉という順番だったのですね。

戦後北京で12年暮らした西園寺公一も「昔から螃蟹で有名だったのは前門外の正陽楼で、北京に入ってくる蟹の上ものはみんなここに納まってしまうといわれたほどの暖簾だった。(36)」と書いていますが、私は横濱で酔蟹なる蟹を食べてみて、一度で懲りた。あれより江別のモズクの方が食べ甲斐がある。あっ、つい言っちゃうが、モズクでなくてモクズガニが正しい名前ですからね。

大正14年、京劇研究家の辻聴花は「支那料理の話」の中で(3)のように正陽楼を書いてます。自序で「私は固より支那料理通ではありません。實は支那には、随分久しく住み馴れ、又支那料理も、夥しい程食べてはゐますが、まだ支那料理通など銘打つ程の資格を具へてゐませんのであります。(37)」と謙遜してるけど、親切な案内書で、正陽楼の得意料理は晩秋から冬にかけての烤羊肉と酔螃蟹であり、4、5人ぐらいで飲み食いするのに適した店の1つに挙げています。

(4)は昭和3年、親友金井清に誘われて北京に行った安倍能成の「瞥見の支那」からです。昭和26年の「美しい暮しの手帖」に安倍は「<略>北京の朝陽門外の成吉斯汗料理の、羊肉を大きい金網であぶつて、葱か蒜かを交へて二杯酢で、長い大きな箸でもつて、しかも戸外で数人網を込んで食らつた時には、世にも珍しい御馳走だと思つて忘れられなかつたけれども<略>(38)」と書いた。これだと正陽門を朝暘門と間違えているし、店名の正陽楼を思い出せなかったようにみえますよね。

しかし、昭和29年10月に中国学術文化視察団長として安倍は北京を訪れて正陽楼を思い出したようで、安倍は昭和34年の『あまカラ』に「瞥見の支那」とほぼ同じことを書き、附記として「この文章を書いて封じた後で、九月号『あまカラ』、中川三吉郎氏の『北京の烤肉』を読んだ。『烤肉宛』『烤肉李』『烤肉王』など有名な小店があるさうだが、中共になつて私のいつたのは、奥野信太郎君のかつてよくいつた店だから、恐らく通人のゆく小店であつたらう。名を忘れたが奥野君は知つて居るであらう。私の記憶では正陽楼のは焼けた鉄棒ではなく、針金でない中高の鉄網といつても、編んだのでない鋳た網のやうなものであつた。中川さんの文章を読んで焼餅のさつぱりした味を思ひ出したが、酒の味を解せぬ私は、中川さんと共に白乾児を語り得ないのを遺憾とする。(39)」と付け加え、その形で昭和43年に出した「涓涓集」に収めています。

それで正陽楼での食べ方とは言い切れないが、こうした料理店のことを書いた中川三吉郎の「北京の烤肉」を(5)としました。この中川は戦前、赤坂でボントンというレストランを経営した人で「東京の下町に生まれて故郷を持たぬ自分にとっては、人生の一番充実した時期を十年もの間北京に暮して、交友其他数限りのない想い出の生活をして来た者にとって、恰も第二の故郷のような思いを持つ(40)」と懐かしがっています。

(5)を書いた後藤朝太郎は、濱の家の常連で、中国のことをあらゆる方面から書きまくった国語学者です。大正九年日大教授となり台湾と朝鮮総督府嘱託も兼ねて支那には40回以上出掛けて「支那文化の研究」はじめ支那に関する本を沢山出しました。(41)

忘れてならないのは里見弴と志賀直哉コンビです。里見の「満支一見」はジンパ学研究の恰好の糸口になりました。(6)は相棒の志賀がその18年後に書いた「怪談」の一部です。「怪談」の初出紙は昭和21年11月29日の北海道の新聞らしいというだけで不明と「志賀直哉全集」にあったので探してね、平成22年春に見付けて、志賀家にお知らせしておきましたよ。

その探し方や志賀の主張する食べ方については別の講義に回しましたから、興味のある人は講義録内を検索して読みなさい。その講義の後で、ある方の別の発見がわかり、全体を語るにはもう少し調査を要することがわかったのです。

(7)は中野江漢。中野は新聞記者として大正4年から昭和2年まで北京を駈け回ったから、正陽楼へは何度も行ったでしょう。昭和6年夏、講演のため濱の家の招待に出られず、その後、濱の家がジンギスカンを売り出したと知り筆を取った「成吉思汗料理の話」は、烤羊肉の史的考察と正陽楼の関連情報としては最も詳しい文献です。

ジンギスカン料理という名前は、鷲沢、井上一葉両人による三千歳という命名から始まると明快だし、肉の切り方、タレの成分、薪の講釈から肉を食べながら飲む酒、その飲み方まで、正陽楼通いで得た全知識を傾けたと思われる力作です。東京大井の支那料理店、春秋園にいた料理人吉田誠一が、この記事をそっくり真似て、雑誌「料理の友」に2回もジンギスカン料理の話を書いたことは、すでに話しましたね。

研究仲間が「貝原収蔵日記」という本に正陽楼で焼羊肉を食べたと書いているよと知らせてくれたお陰でね、昭和2年の例が見付かりました。確かに「九月六日 北京出張。夜、正陽楼で焼羊肉を食す。三日麻雀。(42)」と書いています。この貝原さんの奥さんは貝原益軒の子孫。収蔵さんは日本の東亜煙草の社員で、芝罘(チーフー)、青島(チンタオ)、天津で勤務しています。日記を読むと商談や特約店接待などで北京へはちょぃちょい出掛けています。初めて北京へ行ったのが大正2年で、以来正陽楼には何回も行ったと思われるのですが、はっきり日記に書いたのは昭和2年のそれだけのようです。

中国語ができた人ですから、カオヤンローを焼羊肉と書いたとは考えにくいのですが、奥さんが書き写した日記なので、その通りに受け取るしかありません。マージャンが好きで、あちこちに書いてありましてね、9月に入って初めての記入だったので、ああ、3日にマージャンをやったと書くのを忘れていたわいと、三日麻雀と書き足したと思われます。

資料その4の最後の短歌はね、歌が大事なのではなくて、詠んだ時期が大正14年で「所謂る『ジンギスカン』料理」と書いているので、正しくはカオヤンローだけど、もうそのころ北京の在住邦人の間ではジンギスカンで通じていた証拠として取り上げました。

安藤兼吉の初歌集「高粱」には、大正13年から昭和6年までに詠んだ235首を収めています。歌誌「吾妹」を創刊した生田蝶介がこの本の序文で、安藤が同人となり独り北京から「吾妹」に投稿し、同人を増やしたと書いています。歌は年代別に分けており大正14年は16首です。

| |

参考文献

上記(28)の出典は大河内正敏著「味覚」117ページ、「正陽楼の成吉斯汗料理」、昭和22年3月、有情社=原本、

(29)は大正13年9月21日付朝日新聞朝刊1面=「朝日新聞縮刷版」大正編147復刻版245ページ、平成18年9月、日本図書センター=原本、

(30)は同年10月28日付朝日新聞朝刊2面=同大正編148復刻版354ページ、同、

(31)は後藤朝太郎著「支那民情を語る」251ページ、昭和5年6月、雄山閣=原本、

(32)と(34)中山伊知郎ら編「わが師」170ページ、昭和33年6月、東京出版=館内限定近デジ本、

(33)は宮田親平著「科学者たちの自由な楽園―栄光の理化学研究所―」215ページ、昭和58年7月、文芸春秋=原本、

(35)は青木正児著「青木正児全集」9巻83ページ、「蟹」より、昭和59年7月、春秋社=原本、

(36)は西園寺公一著「北京の八木節」126ページ、昭和40年10月、朝日新聞社=原本、

(37)は辻聴花著「支那料理の話」123ページ、大正14年12月、燕塵社=館内限定近デジ本、

(38)は暮しの手帖社編「美しい暮しの手帖」11号57ページ。安倍能成「食味のこと」より、昭和26年2月、暮しの手帖社=原本、

(39)は甘辛社編「あまカラ」100号記念号48ページ、昭和34年12月、甘辛社=原本、

(40)は同97号27ページ、昭和34年9月、甘辛社=館内限定近デジ本、

(41)は「昭和人名辞典」1巻410ページ、底本は谷元二編「大衆人事録」14版、平成元年10月、日本図書センター=原本、

(42)は貝原収蔵 著・柳沢遊編著「貝原収蔵日記 在華日本人実業家の社会史」512ページ、平成5年2月、柏書房=原本

|

資料その4

(1) 正陽楼の成吉斯干料理

<略>北京の東南にある門が正陽門と云つたと思ふ。その正陽門を出て少し行つた處に正陽楼と云ふ料理屋がある。この辺は昔から羊の肉の市が立つた處だと云ふ話だが、この正陽楼は羊の焼肉專門の家のやうだ。日本人はこの料理を成吉斯干料理と云つてゐるが、支那人はさうは云はない。併し羊肉料理の正陽楼と云へば北京でも非常に有名のやうだ。店へ這入ると裏庭に面した庭の土間に腰掛けがあつて、同行四五人で待つてゐると、用意が出來て裏庭に案内される。ここは家根もない全くの野天で真ん中に大きな炉が土間にある。その廻りには長い腰掛けが並んでゐる。その上には銘々に生の羊肉が皿に盛られて醤油の皿や藥味等と一緒に置いてある。こうして炉の上の稍々半球形をした荒い目の金網の下では、大きな炭が盛に燃えてゐる。普通の炭ではなくて、この羊肉料理用に特に半焼けに焼いた炭だから、大きな焔が立つてゐて、暗い時には燈火の代用をしてゐるのである。

腰掛けが置いてあるから、腰を掛けるのだと思つたらさうではなくて、客は銘々に恐ろしく長い箸を渡されて立つて喰べるのだ。さうして片足だけ腰掛けへ上げて、醤油皿を片手に、箸で肉を撮んで勝手に網にのせて焼く。だから箸は長くなければ届かないのだ。好きな加減に焼けたのを皿に受けて喰べるのである。何故片足を腰掛けへ上げるのかと聞いて見ると、野天だから風向きによつては、火焔に見舞はれるが、その時すぐ除けられるからだと云ふことであつた。酒も例の腰掛けに銘々冷酒が徳利に入れてある。高黍酒や焼酒のやうな強いのが向くやうだ。紅葉を焚いて酒を暖めるのではなくて、焚火で肉を焙り、立つて冷酒を呑む豪快な料理だ。だから空はどんよりと曇って小雪がちらつく時がこの料理のしゆんだと云ふ。昔北狄と戦つた時の陣中の御馳走、羊肉は剣の先へ刺して焼いたのださうだ。だから日本人が成吉斯干の故事を思ひ出して料理の名としたのであらう。暑い時分はこの料理は休むさうだ。

如何にも野趣を帯びてゐて如何にも旨い。羊肉を幾皿代へたら満足するのか判らない位だ。併し能く考へて見ると、この料理の味覚もたれの加減と羊肉の質にある。<略>

《大河内正敏》

対支文化の

日本側委員

昨日の小委員會

対支文化事業調査会小委員会は二日午前十時から外務省に開会

出淵次官主宰の下に入沢、服部両博士、小田切万壽之助、門野重九郎氏等並に松浦文部次官、江木書記官長、河田理財局長、小村情報部次長、小村俊三郎氏等出席

出淵次官から過般北京に於て朝岡事務官と支那委員側との間に交渉したる日支合同総委員会を設けることゝなつた支那側の意見を容認したる結果を報告し各委員からの質問に対し木村アジア局長、岡部文化事業部長より夫々弁明する所あり我国の委員として

入澤△服部△大河内△狩野△山崎の各博士並びに太田北京参事官

に決定せる旨を支那側に正式に通告することに決し追つて更に調査委員の総会を開き支那側の委員決定を俟ち第一回日支合同委員会を北京又は上海に於て開くことゝして正午散会した(大正14年5月3日付読売新聞朝刊2面)

対支文化

上海委員會

両國委員顔触

【外務省発表】対支文化事業の総委員はさきに設置されたが一方その分会たる上海委員会の設置について着々交渉を進め七月廿五日沈外交総長と芳沢公使との間に公文を交換したる上之を設置し最近之が委員として左の諸氏の選任を見た

△日本側委員

医学博士 入沢達吉

同 林 春雄

工博子爵 大河内正敏

在上海領事 矢田七太郎

理学博士 山崎直方

薬学博士 慶松勝左衛門

理学博士 岸上鎌吉

同 新城新藏

瀬川淺之進

△支那側委員

医学者 余巖

北京伝染病

研究所長 巌智鐘

國立師範大学教授 文元模

国立東南大学校長 胡敦復

医学者 伍連徳

中華学芸社総幹事 鄭定文

医学者 謝応瑞

国立北京大学教授 章鴻釗

同 朱家驊

教育部参事 清汾

右日本側委員中瀬川氏は八月上旬北京に赴き委員会開催其他文化事業の促進に当つて居り不日北京において委員会開催の運びに至るであらう(大正14年9月16日付朝日新聞夕刊1面)

(2)花彫

<略>今是と同様の評言を烤羊肉に就いて往々通人から聞かされる。烤羊肉とは邦人間には誰が付けたか成吉思汗料理の名で通つてゐる蒙古料理の一種で、北京では前門外、肉市の正陽楼の名物となつてゐる。其れは柳の薪で焚火して鉄架を掛け、羊の肉に醤油・鰕の油・韭などを混ぜて作つた汁を着けて焼きながら食べるのであるが、是を食べるには焼酒を飲まなければ本当の味が出ないと謂はれてゐる。さて私も北京滞在中、山西の太原に旅した友人から汾酒一瓶を土産に貰つて味はつたことは有るが、焼酒を飲み慣れない口には非常に強烈に感じたばかりで、其の優良さは分らなかつた。ただ山西人が焼酒を飲む杯は気に入つた。直径一寸許りの小杯で、大同の石佛寺に宿泊した折ウヰスキイを飲む為に借りたのを所望して持ち帰つたのであるが、是れで強い奴を嘗めるのも慣れたら案外好からうと思ふ。<略>

《青木正児》

(3) 烤肉と 肉 肉

羊肉は、北支那では、年中絶えず食ひ、殊に回々教徒は、常食としてゐますが、併し夏季には、割合に多く食べません。概していふと、羊肉は、秋から冬にかけてが、一番旨く、又衛生にも宜しいやうであります。

羊肉の料理にも、種々な種類があつて数へ切れませんが、その中で、一般人に珍重せらるゝのは、烤羊肉といふのと、 羊肉といふのとであります。烤羊肉は、北京では、正陽楼といふ料理屋のが、一番名高く、又味も善くあり、即ち焚火の上に、自分で肉を炙り、醋醤油に浸しつゝ食ふのでありますが、一種の燻味があつて、アツサリしてゐて、ナカ/\に旨くあります。その際は、酒は、紹興よりか、白乾(焼酒)の方が善くあります。 羊肉といふのとであります。烤羊肉は、北京では、正陽楼といふ料理屋のが、一番名高く、又味も善くあり、即ち焚火の上に、自分で肉を炙り、醋醤油に浸しつゝ食ふのでありますが、一種の燻味があつて、アツサリしてゐて、ナカ/\に旨くあります。その際は、酒は、紹興よりか、白乾(焼酒)の方が善くあります。

又 羊肉といふのは、火鍋子で、沸騰した清湯の中に、自分で羊肉の片を煮、それを醤油や、醋醤油に浸して食ふので、味が非常に淡泊であもます。 羊肉といふのは、火鍋子で、沸騰した清湯の中に、自分で羊肉の片を煮、それを醤油や、醋醤油に浸して食ふので、味が非常に淡泊であもます。

序にいひますが、烤肉を食ひますならば、多くて小皿二三杯が、適度であつて、後に他の料理を取つて食ふのが宜しくあります。若し旨いからといつて、始めから終りまで烤肉ばかりで一貫でもしませうものなら、第一は、自分の体の衛生に悪く、第二は商売を妨げ、又料理屋のボーイにも笑はれますよ。(以上三節は旧作)

《辻聴花》

(4) 瞥見の支那(この蕪雑な小篇を在北京の金井清君に呈す)

<略> 料理の序でに、北京へ行く誰もが試みる正陽門外の正陽楼の成吉思汗料理と称する(多分は蒙古系の)料理は面白い。それは大きな火鉢の上に頑丈な金網をかけ、その上で大切れの羊の肉を炙つて、好い加減に焼けるとそれをこの店の秘伝とかいふきざんだ生菜を配した一種の三杯酢の様なものにつけて食ふのである。羊の脂肪がエホバの祭壇の如くもうもうと上るので、それは室外の庭で炙られる。火鉢を置いた台に六七人が片足をかけて、この原始味の豊かな料理を食ひ合ふのは愉快なことである。雪片がちら/\と降る夕べなどにはその味は一層深いであらう。善だとか美だとかいふ字が羊から來たといふことを始めて解し得たのは、私にはこの料理の賜物であつた。<略>

《安倍能成》

(5) 北京の烤肉

<略>その中でも大多数の人は、多分前門の正陽楼、東安市場の東来順、西単の西来順などに行った人が多く、北京烤肉三傑と云われる「烤肉宛」、「烤肉季」、「烤肉王」などの有名な小店に這入り込んだ人は割合少いのではあるまいか。

烤肉は町々に兎児爺()の売出される中秋の頃からのもので、秋風が吹き、紺碧の空がいよいよ美しくなると北京の人々は[火旁]蟹()(河蟹)と烤肉の味覚に気もそぞろになるのである。烤肉は烤羊肉が本筋のものだが、そして回教徒から発達した料理であるが前記「烤肉宛」などのように牛肉を専門に使う店もある。

径二尺乃至三尺の大炉を台上に据え、鉄棒を何十本も炉上に渡して、下から薪を焚いて之を焼き、焼けた鉄棒――と云っても、永い間使用して獣脂で隙の分らなくなったような上で、羊なり牛肉なりを灸いて食べるのであるが、肉はそのまま灸くのではなく、丼に入れた淡口醤油の中へ、葱と香菜()(一種の芹)の刻んだものを加え、肉も之に浸して、肉と野菜もろとも鍋上で灸くのである。炙くには長い竹の箸を用いる。片足を木製の台に掛け、もうもうたる煙の中で、顔を薪の炎で赤く輝かせ、白乾児を舐めながら、或は焼餅()(一種の麺包)を噛りながら、喧騒と乱雑の中の食事は全く庶民的である。<略>

《中川三吉郎》

(6) 五、成吉斯汗料理

北京の料理通の人々は北京料理と云へば、先づ得意顔になつてその話題に上す料理の中に成吉斯汗料理云々といふものがある。こは羊の肉の附焼きで最も原始的な方法で之を頂くことを云ふのであつて、客自らが野天に出てその料理をしながら食するのである。日本人でもこの成吉斯汗料理と云へば、大抵の通人は心得てゐる。但しこの料理は秋の末から冬にかけての料理なので、夏の間はない。北京では前門外方面に正陽楼といふがある。元來この料理は蒙古式といつた蛮的な荒ごなしの料理の行き方で、普通の宴席に列してゐる華客が特に室から出て野天でその仕度をするのである。その炉を囲み、鍋を裏返しにせる如き中央の盛り上つた鉄串を鍋として之に焚き火で以てたき付け、客は銘々その二尺に余る長い箸を用ひ、各自手前に置かれた羊肉を醤油をつけつゝ附焼にして食すると云ふやり方である。而かもその炉に対しては左足を炉辺に上げ右足を後方に踏張つた恰好で、謂はゞ腕まくりをした形で焼きながらたべるのである。その火力の強いときは羊の脂肪が散るので、善い洋服や支那服を着て行けば一度で膏が染みて臺なしとなる。然かし余り粗末な物を着て行く訳にも行かぬ。そこで日本から行つた通人は大抵零下二十度の寒天に、ワイシヤツ、チヨツキ一枚となつて炉辺に暖を採りながら食するのである。北京では此の料理を烤羊肉と云つてゐる。その外に尚二百年三百年も続いた名家の料理店もあつたり、或は乾隆皇帝が出かけられたといふ料理店もあつたりして、随分名高いところも少くないのである。<略>

《後藤朝太郎》

(7) 怪談

<略> 私は十八年前、里見弴と北京に行き、其處の正陽楼といふ家の中庭で、初めてこの蒙古料理の饗応を受けた。支那でもその頃からはやり出した料理らしく、その後日本にも伝はり、料理屋ばかりでなく家庭にまでも、それがはひり、現に私の家でも肉を焼く、円く中高になつた鉄網を誰かに勧められて買つてある筈だ。羊の肉でするのが本当だが、家庭で食ふ時にはそれが手に入らず、大概、牛肉で間に合はせる。<略>

《志賀直哉》

(8) 成吉思汗料理の話

<略> 屋内に這入ると左手の帳場から主人の孫君が愛嬌を振り蒔く帳場の前の一隅には、羊肉が山の如くに積まれて居る。庖丁の使ひ方によつて味に影響することは、独り羊肉のみではないが烤羊肉は殊にこの呼吸が必要だといふことだ。そこで羊肉を以て評判を取つた正陽楼では、この点に周到な注意を払ひ、肉の厚薄や、切り方に就て主人公が直接に監督して居る。

突当つて左に曲り、一段高い中庭に出ると、そこが烤羊肉の本陣である。劈頭異様な二臺の炉が据えられて居るのが目を惹く、而してこれを囲んだ一団が、濛々と燃えあがる火中に山なす羊肉を炙り、恰も餓狼の如くに食つて居る光景いと物凄く、はじめて見た者は、誰しも一驚を喫するのである。

炉は圓形の火鉢の如く、其の上に撃剣の御面の形をした頑丈なる鉄網が冠せてある。これを「火叉子()」といふ。炉を置いた臺は方形の木製で、炉の周囲の空處に「タレ」や、羊肉を盛つた皿などを列べる。恰もチヤブ臺の上に七りんを置いた形である。

炉の高さは、普通人の胸くらゐで。立食に適当である。臺の周囲には、長い木製の椅子を置き、これに片足をかけて食ふのが本式だと通人は言つて居る。それは式といふより寧しろ便利であるから斯く伝へられて居るのであらうと思ふ。<略>

《中野江漢》

(9) 烤羊肉(十月)

前門外の正陽楼に所謂る『ジンギスカン』料理を試みたるをり

天棚()の小暗き庭にひとびとの

肉やくけぶりたちのぼるなり

ほそぼそとけぶるそだ火に肉あぶり

酒たうべつつじんぎすかんを思ふ

《安藤兼吉》

| |

参考文献

上記資料その4(1)の出典は大河内正敏著「味覚」120ページ、昭和22年3月、有情社=原本及び大正14年9月16日付朝日新聞夕刊1面=マイクロフィルム、、

同(2)は青木正児著「青木正児全集」9巻491ページ、昭和45年12月、春秋社=原本、

同(3)は辻聴花著「支那料理の話」123ページ、大正14年12月、燕塵社=館内限定近デジ本、

同(4)は中央公論社編「中央公論」43年11号256ページ、安倍能成「瞥見の支那」より、昭和3年11月、中央公論社=原本、

同(5)は甘辛社編「あまカラ」97号27ページ、昭和34年9月、甘辛社=館内限定近デジ本、

同(6)は後藤朝太郎著「支那料理通」31ページ、昭和5年1月、四六書院=原本、

同(7)は志賀直哉著「志賀直哉全集」11巻52ページ、昭和31年1月、岩波書店=原本、

同(8)は食道楽社編「食道楽」5年10号2ページ、中野江漢「成吉思汗料理の話」より、昭和6年10月、食道楽社=原本、

同(9)は安藤兼吉著「高粱」16ページ、昭和6年12月、猟人荘=近デジ本

|

この後でだ、Googleが書籍検索の機能を公開したことを知りましてね、使ってみたのです。ところがキーワード「正陽楼」では「すべての書籍」のはずなのに、たった4冊しか出てこない。しかも日本語の2冊は正陽門のことだし、残る2冊は中国語で読めない。Googleの書籍データベースにしたと思われるアメリカの大学図書館群に正陽楼と書いた本が4冊しかないのか。筑摩の「里見弴全集」に「満支一見」が入っていないので、見付からないのかとか、キーワードがまずいのかと、いろいろ試してみた。

そうして臥薪嘗胆、苦心惨憺。大発見をしたんですよ、Googleの書籍検索の秘法をね。いまのブックスでなくて、その前のページ番号も示したベータバージョンのときの経験なんだが、ざっと25倍も出るとわかった、御の字です。さっそく研究仲間には協力のお返しとして伝授しましたね。ソフトによっては、そういう裏技が存在するんですなあ。根気よく玉を選り分けなきゃならんが、いくつかのキーワードについて当時出たリストを保存しているので、その本に出会うのが楽しみです。

そのときの証拠を見せましょう。最古例が昭和2年の「本庄繁日記」でね、次が昭和3年から北京に留学した吉川幸次郎の「留学生時代」、それと「天羽英二日記」です。使える本はほかにもたくさんあるが、まずはそれらのスニペットを元に探して資料その5にしました。秘法発見をいわなかったら、まるで私が猛烈な読書家で、ジンパ学研究のためとはいえ、こんな本まで目を通すのかと、驚くか呆れるでしょう。

はい、資料その5を見て。老眼の私がこんな短い書き込みを一々見付けられると思いますか。やはりGoole様をだましてでもお力添えなくんばできない検索結果だと信じてもらえるでしょう。

キカイの眼力は恐るべきものです。それは取りも直さず、近い将来、こうした文献による検証なんて、だれでもやれるようになる。研究の進行に伴ってそれまでの自説を変えることがあったら、それを正直に書いておくことですね。つれっとして今までそんな説を唱えたことはないという顔をしても、すぐバレるんです。

もっと進めば北京、正陽楼、羊肉なんて10語ぐらい入力しておけば、コンピューターが出てきたスニペットからキーワードを見繕って検索を続け、下書き程度のことを書き出すかも知れん。それで私は書籍検索しか出来ないうちに、講義録を公開しておくわけですよ。はっはっは。

資料その5

(1)本庄繁日記

昭和2年

<略>

一月二十六日 水

一、午前堀参事官ヲ訪ヒ、対英附加税問題、楊村問題

等ニ付テ聴取ス。

二、大帥府陳科長来訪。

三、小林隊長丹毒ニテ入院。

四、此日鷲津参謀挨拶ノ為メ来京。

午後六時正陽楼ニ鷲津中佐招待会ニ臨ミ、更ニ大和

倶楽部ノ東亜協会ノ重ナル人ノ招宴ニ赴ク。<143ページ>

<略>

三月十九日 土 大地白布ヲ敷クガ如シ

一、午后三時ヨリ露国 attaché longra ヲ訪ヒ、数時

間ニ旦リ会談ス。

二、午后七時ヨリ前門正陽楼ニテ高田司令官夫妻ノ為

メ成吉汗料理ヲ饗応ス。<154ページ>

<略>

十月十二日 水

一、午前八時江藤ヲ訪ヒ、昨日交捗ノ実況ヲ確ム。

二、午后四時頃山本社長、楊宇窪ト鉄道利子ノ交捗ヲ

為シ、容易二纏ラズ。

三、午后六時懐仁堂ニテ張作霖、山本社長一行ヲ招待

ス。之ニ臨席ス。

四、午后八時正陽楼ニ於ケル陸大専攻生招待ノ青山会

ニ臨ム。<198ページ>

<略>

昭和3年

三月一日 木

一、正午過船津、手島君光正陽楼ニ招カル。

一、午後一時「カラチン」王一行迎ノ為メ北条太洋氏

来訪。

一、午后四時張学銘ヲ万字庁ニ訪フ。

一、午后七時松井顧問、高柳中将等ヲ招待セルニ列ス。<232ページ>

<略>

《本庄繁》

(2) 留学生時代

<略>

――もうそのころ、羊の肉の……

烤羊肉()、あれはございました。

――あひる料理の全聚徳……

あひる料理は知らんけれども、羊の肉は、前門にたしか正陽楼といったかな、これははじめ人のご馳走になって行ったのが、うまかったので、自分でいっぺん行ってやれと思って、一人で行った。ぼくは中国の学生と同じように木綿の上っぱりを着ていたのだが、ああいう料理屋は学生の行くところでないとみえて、帰りにボーイが別のボーイに、あの客、金を払うたかと言うていた。(笑)これはわれわれの来るとこじゃないと思った。<略>

《吉川幸次郎》

(3)天羽英二〔1〕

昭和3年

12・13(木)

金融界漸ク平静

降雨。午後 Wagon Lits Hotel ニ Malville Carbee ノ茶会招待

夜 加固 柳原等ト正陽楼ニ蒙古料理(俗称)ニ行ク

《天羽英二》

〔2〕

昭和4年

3・5(火)

朝 武波遼陽警察署長(来訪)

周家彦(子息留学)

王朝佑(国民外交会ノ件)

夜 正陽楼ニ招待 武波 大賀 長谷川 鳥田 原田(武官室)杉

坂 原田(公使団)

《天羽英二》

陸軍大将だった本庄は昭和20年11月戦争犯罪人に指名され「二十日午前十時三十分頃青山の旧陸大内輔導会本部において自殺した(43)」と朝日新聞は報じました。

解題によれば本庄は大正10年8月から中国の軍閥張作霖の軍事顧問を3年ほど勤め、大正14年5月から在支那国公使館附武官として2年9カ月北京にいました。(44)それなのに昭和2年3月までに正陽楼の名前が出てこないのがは変ですが、本庄は毎晩のように内外の要人、在留邦人との付き合いで宴会に顔出ししているけれど、場所は書かないことが多いせいです。また寒いときだけのジンギスカンに出会えなかったこともありましょう。

「留学生時代」は、荒井健、竹内実、中島長文、中島みどり、山田慶児の5人の質問に吉川が答える形で北京時代を回想したものの速記です。引用した個所の前に、吉川が北京に行く前に2つの戒めを立てた。「芝居を見ない。つまり劇通になるまい。それから料理の名前を覚えまい。料理の通になるまい。(45)」と語っているので、こりゃ駄目かと思ったら、先生、ちゃんとカオヤンロウは覚えておった。はっはっは。

これは当然だったんですなあ。歴史学者の木田知生氏は中国に留学するに当たり吉川を見習って戒めを立てたけれど、訳のわからんものを食わされるとわかり、まず料理名の戒めは破棄した(46)と「東洋史研究」に書いてますよ。机以外の四つ足なら何でも食べるといわれる中国ならではでしょうね。はっはっは。

天羽は在支那国公使館一等書記官として昭和2年10月から2年間北京にいました。後にイタリア駐在大使、外務次官、内閣情報局総裁になりました。昭和3年暮れの日記に、わざわざ「正陽楼ニ蒙古料理(俗称)ニ行ク」と書いているのは、このとき初めて食べたからでしょう。俗称というのは、中国語ではカオヤンローなんだが、蒙古料理と呼ぶ日本人もいたということではないかと思いますね。本庄と天羽両日記を見ると、数えたわけではないけど、公式宴会には陸軍は徳興楼、外務省は東興楼を贔屓にしていた感じがします。

| |

参考文献

上記資料その5(1)の出典は本庄繁著「本庄繁日記 大正十四年~昭和四年」1巻、平成4年6月、山川出版社=原本、

同(2)と(45)は筑摩書房編「展望」190号152ページ、吉川幸次郎「留学生時代(下)」、昭和49年10月、筑摩書房=原本、

同(3)〔1〕は天羽英二著「天羽英二 日記・資料集」2巻(日記篇)187ページ、平成1年5月、天羽英二日記資料集刊行会=原本、同〔2〕は同209ページ、同、

(43)は朝日新聞社編「朝日新聞縮刷版 昭和20年下半期」286ページ、昭和62年4月、日本図書センター=原本、底本は昭和20年11月21日付朝日新聞2面、

(44)は本庄繁著「本庄繁日記 大正十四年~昭和四年」1巻6ページ、平成4年6月、山川出版社=原本、

(46)は(東洋史研究会編「東洋史研究」39巻2号160ページ、木田知生「北京留学記」、昭和55年9月、政經書院=原本、

|

「北京が、北平と改称されてから、もう六七年」になり「北京にも可なりの変化」があって「昔の儘の『北京案内記』では、到底いまの『北平』の裏表を知り難いやうになつた。(47)」からね、私が「新北京繁昌記」を書こうじゃないかと「北京料理今昔記」を書いたのは満鉄にいた大塚令三です。「新北京繁昌記の一」という副題が示すように、北京に行って食べてみたという程度ではないので、昭和8年の雑誌「満蒙」に書いたものですが、別格扱いにしました。

大塚によると北京にある支那料理店の数は「明瞭確実な記録がない」。民国22年、昭和8年ですな、の北京電話局の電話番号簿に料理店としては約250軒あるけれど、大塚によると「北京では、相当著名な料理屋で(主にうまいもの屋ではあるが)電話を有たない店もあるから、電話の有無を以て料理店の格を云為することは妥当でないかも知れぬが、大体この数字が一流どころの支那料理店の数と見て好からう。(48)」と書いています。

案内記らしく飯荘子と飯館子の違いの説明から始めてね、かつて鉄道院が出した「支那案内 朝鮮・満洲」より詳しい。正陽楼は、まず飯館子で楼のついた例として出ます。また料理店の地域分布として前門外には芸妓町たる八大胡同があり「正陽楼・致美齊・厚徳福・春明治楼・春華楼・老便宜坊・新豊楼・泰豊楼・恵豊堂などが有名だ。(49)」と出て来ます。

地域料理の系統では羊肉は別扱いで「正陽楼・西來順・東來順は羊肉を以て鳴る。羊肉は、元来回教徒の常食であるが、特に烤羊肉は野趣横溢して居つて仲々うまく、回教徒以外にも顧客が多い、回教徒は、羊肉以外は決して口にしないから、回教徒の料理屋は、どんな小さな一膳飯屋でも、必らず回教徒たることを示す『清真』と記した招牌()(看板)を掲げて居る。」と述べ、食べる時期として「晩秋から旧正月までの烤羊肉などは、又となく美味しいと推称して好からう。(50)」と書いてる。12店を紹介しており、資料その6は、その正陽楼の分です。焼き面はちゃちな漢和辞典にはない難しい字を使ってます。鐵搘子はテツシシまたはテッシシと読べきなんでしょうが、こんな呼び方もあるのですね。

資料その6

正陽楼()

正陽楼とは、北京城の正門に當る正陽門の正陽を取つて附けた屋號で、前門外の肉市に在る老舖だ。羊肉と蟹で有名だ。

羊肉の季節は、陰暦七月から十二月末までゞ、旧正月を過ぎると、もう屠場では羊を殺さない。兎に似た臭味があるので、羊肉の料理には多く香菜()を用ひる。羊料理で好いのは、 羊肉()と烤羊肉()だ。 羊肉()と烤羊肉()だ。 羊肉と言ふのは、火鍋子()(支那の寄鍋)で羊肉を野菜などゝ一緒に水焚きにして、醤油を附けて喰べる。烤羊肉は、謂はゆるジンギスカン料理。これは野趣満々たるもので、雪でもちらつく()真冬などには殊に豪壮な感じがする。東安市場の東來順では屋上でやるが、正陽楼では屋外でやる。鐵搘子をおいた大きな火鉢で、柳の木で作つた薪をどんく燃やすと、鐵搘子が焼けるから、その上で羊肉を烤りながら喰べるのだ。羊肉の油が火に烤られて鐵搘子の間から薪に落ちると、薪は又油を注がれて一層と火の力を強める。羊肉の焦げる香り、油の燃える勾ひが錯綜して、仲々豪壮だ。薪の燃える煙が可成り強いから、屋外でなければ到底やれない。烤羊肉に使ふ薪は、普通は柳の木から製したものを使ふが、上等品は松樹を使ふ。北京では松は仲々手に入らぬから多くは柳の木だ。柳を切つて、炭を作ると同じ方法で半燻しにしたもので、焔を出すほどに半焼けでなければ、薪としての効果がないので、その製作は相當面倒なものらしい。 羊肉と言ふのは、火鍋子()(支那の寄鍋)で羊肉を野菜などゝ一緒に水焚きにして、醤油を附けて喰べる。烤羊肉は、謂はゆるジンギスカン料理。これは野趣満々たるもので、雪でもちらつく()真冬などには殊に豪壮な感じがする。東安市場の東來順では屋上でやるが、正陽楼では屋外でやる。鐵搘子をおいた大きな火鉢で、柳の木で作つた薪をどんく燃やすと、鐵搘子が焼けるから、その上で羊肉を烤りながら喰べるのだ。羊肉の油が火に烤られて鐵搘子の間から薪に落ちると、薪は又油を注がれて一層と火の力を強める。羊肉の焦げる香り、油の燃える勾ひが錯綜して、仲々豪壮だ。薪の燃える煙が可成り強いから、屋外でなければ到底やれない。烤羊肉に使ふ薪は、普通は柳の木から製したものを使ふが、上等品は松樹を使ふ。北京では松は仲々手に入らぬから多くは柳の木だ。柳を切つて、炭を作ると同じ方法で半燻しにしたもので、焔を出すほどに半焼けでなければ、薪としての効果がないので、その製作は相當面倒なものらしい。

烤羊肉に使ふ汁の調合も中々難しく、正陽楼で使つて居るのは、料酒()・胡椒・塩・醤油・味の素・香菜など十五六種目のものを混合して居ると言ふ。これは、羊肉の臭味を抜く爲に是非必要だ。

夏から秋に掛けての蟹も亦美味い。蟹は、生きた儘を釜に入れて蒸したものが一番好い。薑芽を交ぜた醤油を附けて喰ふのだが、この風味は忘れ難い。正陽楼では、白河の蟹を使ふが、支那全土を通じては蕪湖(揚子江沿岸)のそれが最上だ。

蒜の砂糖漬たる糖蒜()も亦正陽楼の名物だ。

| |

参考文献

上記(47)の出典は満蒙文化協会編「満蒙」15年2号187ページ、昭和9年2月、満蒙文化協会=原本、(48)は同188ページ、同、(49)と(50)は同189ぺージ、同、資料その6は同193ページ、同

|

資料その7(1)はアララギ派の歌人で精神科の医者だった齋藤茂吉の日記、昭和5年の初冬、正陽楼で食べたのですな。茂吉さんは、まず旧満洲へ行き11月8日いまの瀋陽で「奉天医科大学教授の大成潔氏と共に奉天を散歩し、大西辺門外の厚徳福で蒙古料理烤羊肉()などを食べた。それから大成氏の宅で雑談をし、満洲鍋を食べながら嘗て共に勉強したミュンヘンの話など(51)」をしたのです。この厚徳福は、資料その6に出た北京の厚徳福の支店(52)で、北京に行ったのは、その後なので「奉天でも馳走になつたが」と書いたのです。瀋陽支店はわかりませんが、北京の本店はなくなったそうです。(53)

北京の華北交通会社が出していた雑誌「北支」にも「前門外<略>に厚徳福という河南料理屋がある。芥川龍之介がたいへん好きで、日本人の支那料理通の間に名の響いた老舗である。チチハル、新京、奉天の厚徳福の本家なのであるが‥‥。<略>(54)」とあるから、奉天は支店だったことは確かでしょう。

(2)は、もう皆さんはわかっていると思うけれど、里見さんが時事新報に連載した「満支一見」の66回目の書き出しです。里見さんは正陽楼で初めてジンギスカンを食べ、そのおいしさをこってりと書いた。それで久保田万太郎さんたちが食べたくてたまらなくなり、次の(3)を書いた富山榮太郎さんの濱の家の手を借りて、由比ヶ浜ジンパ開催と相成った、というつながりは以前の講義でやりました。覚えてますよね。

日本橋濱町の濱の家主人、富山榮太郎さんが昭和6年10月に正陽楼に食べにいき、正陽楼のたれの味を覚え、正陽楼の鍋など一式を買ってきたことも以前話しましたね。その講義で榮太郎さんが昭和10年「栄養の日本」に書いた「支那料理探味」の一部を資料として配りましたが、それは資料その7(3)の続きだったのです。だから、続けても読めるよう、講義録の方では「正陽楼の本物の鍋で焼かせた濱の家」へリンクを張っておきます。

私は、これを昭和6年の見聞を思い出して書いたとみて、ここに置いたのですが、その後の調べで、どうも昭和9年1月から2カ月ほど中国に行った2度目の体験記らしいとわかりました。そのとき栄太郎さんは北平の支那通に熱河の料理も味わうべきだと勧められて、トラックに乗って満洲の承徳という古い町にまで出掛けた(55)りしています。

そのことは「支那料理行脚」として「生活と趣味」という雑誌に書いてますが、後半は北京の有名7店の一口紹介で、正陽楼は「烤羊肉といふ、羊肉の火鍋子が有名で、烤羊肉は俗にじんぎすかん料理といひ、羊の肉を独特の薪を燃やして、焙りながら喰べる豪快なものです。この他、白河附近で捕れる蟹を茹でて出します。(56)」と、あっさりなんです。

全体の字数を数えると2024字だから、400字詰め原稿用紙で5枚と注文されて、十分書けなかったんでしょう。それで翌年「栄養の日本」には、詳しく書いたと思われます。なにしろ日本でジンギスカンを店の名物料理にした元祖ですからねえ。

昭和7年分としては東大生だった竹内好が書いた「遊平日記」があります。解題によれば、外務省が半額補助する旅行団に加わり、朝鮮と満洲を訪問し、当時北平と呼ばれていた北京に自費で1カ月滞在した。しかし、9月3日に「丁先生らと共に出で、東安市場にて羊肉のすきやきに似た料理を御馳走になる。うまく、且つ安きに驚く。(57)」であり、9月11日に「午后、丁、楊両氏来るに八木氏留守なれば、共に出で市場を歩く中八木氏に逢い、一緒に写真をとり、またも昼食を御馳走になる。烤羊肉なり。(58)」とあるだけで、正陽楼は出てこないので、資料その8で昭和12年から留学したときの「北京日記」を取り上げます。

正陽楼はどんな看板を挙げていたのか。ゼネコン鹿島組の専務理事だった鹿島竜蔵が昭和7年に出した「第一第三涸水集」に「此所がいゝでしよう。と云ふので這入つたのは正陽楼と云ふ家で、楼名を金文字で書いた横額が店頭に掲げられて居た。(59)」と書いています。流石建築設計者は見るところが違いますね。

鹿島が社内報に書いたものなどをまとめ400部出版の非売品の本で、道立図書館がその1冊を所蔵しています。正陽楼で食べた時期がはっきりしないので、出版した昭和7年におきますが、混雑している正陽楼に入り、食べる前に案内役の村氏から北京の飯莊と飯館の格式の違いを聞きます。それから資料その7(4)に引用した通り食べ方を詳しく書いています。

鍋の焼き面は「径一分位の鉄を輪にして下から上に大より小にして組み合せた網、一見鉄の棒で造つた笊を伏せた様な者」というのは、濱の家の鍋の講義で見せた写真の鍋と少し異なるようで、正陽楼は鉄棒を並べたような焼き面ではない鍋も持っていて、客の人数によって使い分けていたかも知れません。文中にあるロハ臺、建築屋さんの業界用語かと思ったらそうじゃなかった。広辞苑では「(只ただであるからいう) 公園・遊園地などに設けたベンチ・腰掛。(60)」とありましてね。この場合、正陽楼が客用に置いている台なんですから、ロハは当然、なんということもない足を上げる単なる台ということですな。夏目漱石も使っている単語です。

東大の医学部教授だった入澤達吉は支那通(しなつう)、いま様で言えば中国問題評論家だね。戦前は支那通といったがその支那通を3つに分類した。第1類は中国のあちこちを通過しただけの「支那通」、第2類は去年は北京に2度、上海に3度往復したという「支那通い」、第3類は支那に関して細大残らず知っている「眞個の支那通」で「余の如きは、実際三年に三度」「所謂南船北車で、クル/\廻った丈け」だから無論第1類(61)と謙遜しながら、昭和10年に出した「雲荘随筆」に(5)のように書いています。

資料その7(6)は詩人から新聞記者、さらに外交官になった柳沢健が書いたものです。名前だけですが、遅くても昭和8年の冬ぐらいとみて、ここに入れました。ところが戦後、柳沢が海外生活を振り返って「世界の花束」という本にまとめ、その中に再び正陽楼のことを書いていたのです。それで戦前の分を(A)とし、戦後の分を(B)としました。

柳沢は戦災で記録や参考書をすっかり失ったので正確でないかも知れないと後記で断っているけれど、正陽楼のジンギスカンが柳沢に強烈な印象を与えたからこそ、女性の細かい動作まで鮮やかに思い出せたのでしょうね。

資料その7

(1) 喇嘛廟(雍和宮)・孔子廟(文廟)・國子監

十一月十二日。水曜、晴、今日も葬列に會つた。それから東四牌楼を行くと婚禮の行列に會つた。それからこの街の北、城壁に近い北新橋の北方にある喇嘛廟を訪うた。<略>

其處を去つて來ると、また婚禮の列にあつた。今日は吉日であらうか。黒豚が群れて來るのに會ふ、男が一人それを連れてゐる。友は、白話の主張者胡適(適之と號す)のことを話した。彼は英語が旨く、白話文學史上巻の著がある。それから、東安市場、鼓楼前大街。それから正陽門(前門)のところの正陽楼で蒙古料理烤羊肉()を食べた。奉天でも馳走になつたが此處の方が原始的で且つ大規模であつた。火を燃やすのも、その羊肉の分量も、醤油とその藥味の具合も蒙古的におほまかであるし、肉の烟くさいところも却つて雅味があつた。私の腹が冷腹で弱つてゐなかつたら、どんなに幸幅だらうと思ひつつ、遠慮がちにして午食を終へた。此處に書かつてある文字に、六膳五味七宝四美。飲和食徳。蓬莱春境。核義・含英・餐秀・咀華。坐花酔月等。此等は東京横濱の中華飯館でも同じであるが、支那人は此等の文句をも樂しむらしいことを知らねばな

らない。<略>

《齋藤茂吉》

(2) 成吉思汗料理

一且帰宿の上、今夜の宴席、当地一流の料理屋、正陽楼に赴く。吾等三人のほかに、相客として、 S==銀行のK氏夫妻その他二三氏、既に先着。主人役のK氏とは監獄見物のお誘ひをうけたりして私は初てゞはなかつたが、志賀は初対面、夫人をはじめ相客の方々にも紹介()はされる。<略>

《里見弴》

(3) じんぎすかん料理

まだこの外に変つた料理では、御承知である方もございませうが、北平の正陽楼()と云ふ處にじんぎすかん()料理と云ふのがあります。烤羊肉()即ち羊の肉を焙つて食べるので、これが北京に於て有名になつて居ります。これは元からじんぎすかん()と云ふ名前ではなかつたのであります。何んでも蒙古の料理でありまして、而もそれが何んとなく豪快な氣分がするから先づじんぎすかん()料理と名付けたらよからうと云ふので、今から二十五、六年前、當時北平に居らつしやつた日本人の御命名だと承つて居ります。これは日本の御家庭でも御利用出來る料理でございます。羊肉を焙りながら食べるのであります。味を殆ど逃しませんでその儘召上るのであります。併し北平で行つて居りますじんぎすかん()料理は、蒙古地方で行つて居りますやうに燃料が牛糞ではなく、北平特有の半燃えの薪を使ふのでございます。そのやり方は、大体器具と致しまして、撃剣のお面のやうなものを焜炉の上に載せて、その撃剣のお面の下に只今申しました半燃えの薪を入れて、その上にいろ/\の調味料を混合致しましたものに羊の肉を漬込んで、それを一尺五寸乃至二尺位の長い箸で焼きながら食べるのでございます。その食べ方は一種特別の方法を北平では用ひて居るのでございます。食べる時には「テーブル」の前に四脚の長椅子がございますから、その椅子に左の足か右の足をかけて踏ん張り氣味で焜炉に向つて焼きながら食べるのでございます。その焼きます途中に、羊の肉から脂が滴れて、火の上に落ちてその火が移ります。その焔の氣分が又非常に味覚をそゝるのであります。私が屡々頂きましてもさう云ふやうな氣分が確に出る料理でございます。日本内地に於ても追々にこのじんぎすかん()料理がひろまつて、現に大阪でするとか、新潟でするとか、北海道、九州でするとか云ふやうにこのじんぎすかん()料理も内地にもてはやされて居るやうでございます。矢張りいゝものはどし/\支那料理の本場から、日本へ輸入致しまして、將來は本場の支那料理よりは日本の支那料理の方が発達するやうなことにならうと存じます。少し大袈裟でございますが佛教が支那に滅びて日本に残つたやうに、本當の支那料理が支那に影を絶つて日本に止まるやうな時代があるかも知れません。

《富山栄太郎》

富山榮太郎「支那料理探味」の続き

(4) ジンギス汗料理

鼠の如く駆け廻つて居る給仕によつて我等に二三の小菜が運ばれ其の上所謂ジンギス汗料理の準備が整へられた。此のジンギス汗料理は日本人が付けた名で、同時に日本人の間にのみ通用する語であるのだ。先づ内庭の屋根なき所に白木の下等極る卓を置き其の中央に摺鉢の様な物を載せて、其の中に炭火を起す。其の炭が又特別の物で、之は楊柳の半焼でなければならないそうだ。其んなこんなの理由で往時北京に於て、此の料理をする家は一二軒に過ぎなかつたそうだが、近年之が流行り出して、今では何處でも出來る。但し此の正陽棲が元祖だけあつて、他店では真似難い妙味があるのだ、と村氏は先以て効能を述べる。次に炭の上へ径一分位の鉄を輪にして下から上に大より小にして組み合せた網、一見鉄の棒で造つた笊を伏せた様な者をのせる。次に羊の肋肉のあぶら身の勝つたものが運ばれ、飯食ひ茶椀に色の薄いわりしたを入れ、葱の刻んだのが浮いて居る物が持ち來される。其所で各自が羊肉にわり下をしめして金網の上にのせて焼き、各々の好む焼加減を見はからつて恐ろしく長き箸で取つて喰ふのである。あぶら身が多いから時に火が之に移りて燃え上る事がある。屋外だから其れ程煙は籠らないが、其の換り風が色々の方角に吹いて來る。半焼炭の事だから絶えず其れから煙を吐くので頗るけむい。其の上屋外で燈火が能く届かないから、肉は焼けたのか焼けないのかよくはわからぬ。いゝ加減に口へ入れて生ぐさくて堪らず吐き出して捨る事もある。卓の四方に置いてあるロハ臺へ腰をかけては網が高過ぎて勝手が悪い。それだから皆立つて食ふ。前にかゞむから腰が痛くなるので右と左と交互に片足をロハ臺に載せて体を支へる。風の吹き廻しで風下になつたら堪らない、其んな時には立つて居るのだから、遠慮なく居場所を風上に移す。何の事はない、片足臺にかけて卓を廻りながら食ふのである。其の野趣横溢の状から思ひ付いて多分ジンギス汗あたりから傳へられただろうと、或る頭脳の良い日本人が之をジンギス汗料理と云ひ始めて、やがて其の名で呼ばれる様になつたらしいのだ。然し之は火に直面するのだから夏はいけない。冬は亦露天の仕事だから寒いのでやりきれない。其れだから秋十月あたりが最も好季節と云ふ事になるのだろうと思ふのだ。

《鹿島竜蔵》

(5)北京の旅から

<略> 北京の或る處で出たが、小ひさな生きた蝦が皿に盛られて、食卓に上り、それをつまんで、其儘呑み込むのは、聊か不氣味であつた。又北京の正陽門外に正陽樓と云ふ羊肉料理店がある。此家では炎々と燃え上がつてゐる炭火を盛つた火箱を圍んで、客が座を占め、羊肉を鐵灸の上に載せ、焙りながら、したぢをつけて食するので、味は頗る美である。多くの人は此處では焼酎を飲んで居る。此羊料理を北京の日本人は、成吉思汗料理と名づけて居る。蒙古風であるからであらう。神煎爐で煮て食ふ羊肉鍋も試みた。<略>

《入澤達吉》

(6)のA

支那料理

おいしい本場の料理がたべられる。――すくなくも北京行の樂しみの一つはこれでないことはなかつた。

だから一週間の北京滞在中、僕は支那料理以外に対してまつたく口を開かなかつた。到着當夜の廣和居の山東料理を皮切りとして足を運んだ料理屋の名だけでも今記憶のなかから挙げて見ると、厚徳福居の河南料理、大倉組の料理人の手に成つた山東料理、忠信堂飯荘の福建料理、東興楼の山東料埋、正陽楼の所謂成吉斯汗料理、白雲観といふ道教の寺の精進料理、東華楼の廣東料理、大陸春記の泗川料理、このほかに公使館其の他の宴会でも、支那料理をふるまつて貰つたのだから滞燕七日、徹頭徹尾支那料理にしがみ附いてゐたといふことになる。

《柳沢健》

(6)のB

北京の料理

おいしい本場の中國料理が喰べられる、――自分の北京行の樂しみの一つはこれでない

ことはなかつた。

だから、一週間の北京滞在中宿のホテル・ド・ペカン(『北京飯店()』)の朝餐の洋式をのぞいては、一度だつて中國の料理以外のものを飲食しようとはしなかつた。到着當夜の広和居の山東料理を皮切りとして、十数回もの食事はこと/\゛く中国料理だつた。厚徳福居の河南料理、大倉組の秀れた料理人の手に成つた山東料理、忠信堂飯荘の福建料理、東興楼の山東料理、正門の正陽楼の所謂成吉斯汗料理、道教の寺として名高い白雲観の精進料理、東華楼の廣東料理、大陸春記の泗川料理、等々々。この多脂多■の飽食のなかで、一度だつて刺身やお茶漬やに郷愁を感ずることがなかつたのだから、自分の徹底的なグールマンぷりも流石ながら、この國の料理のすばらしさには頭が下らぬ訳には行かなかつた。<略>

それはそれとし、北京の料亭の客となつて、環境()の情趣を覚えたことが絶無ではない。それは前記の前門の正陽楼の一夜だ。東京でも成吉斯汗鍋を作る家は何軒かあつたが、この正陽楼では青天井の下でその鍋をかこむ。煙と匂ひが籠らぬためである。自分は案内して呉れた友人と二人してこの鍋をつついていると白いものが空から降ちて來た。まだ仲秋だとゆうのに、北京はもうこれだ。が、熱い鍋と強い高粱酒()とをまえに、この飛雪の頬に触れる快よさは! それよりも、ふと()はいつて來た二人連れの年若な北京藝妓が、青と眞紅の衣裳のうえの雪を輕く振いながら、電燈を浴びてこつちを眺めている姿と顔とは、映画の場面にソツクリだつた……。

《柳沢健》

| |

参考文献

上記(51)の出典は齋藤茂吉著「齋藤茂吉全集」7巻187ページ、「北平遊記」より、昭和50年6月、岩波書店=原本、

(52)は文芸春秋社編「文芸春秋」15巻16号407ページ、竹内夏積「今様北支風土記」、昭和12年12月、文芸春秋社=原本、)

(53)は朝日新聞社編「朝日ジャーナル」23巻40号32ページ、田所竹彦「味の復活」、平成年10月2日、朝日新聞社=原本、

(54)は華北交通株式會社資業局編「北支」32号47ページ、黄子明「北京料理 冬の鍋物」、昭和17年1月、華北交通株式會社資業局=原本、

(55)と(56)は生活と趣味之会編「生活と趣味」1巻1号75ページ、昭和9年6月、生活と趣味之会=館内限定近デジ本、

(57)は竹内好著「竹内好全集」15巻21ページ、昭和57年10月、筑摩書房=原本、

(58)は同23ページ、同、

(59)は鹿島竜蔵著「第一第三涸水集」337ページ、昭和7年7月、鹿島組編集部(非売品)=原本、

(60)は新村出編「広辞苑」5版、平成10年11月、岩波書店=CD-ROM、

(61)は入澤達吉著「雲荘随筆」197ページ、昭和8年4月、大畑書店=原本、

資料その7(1)は齋藤茂吉著「齋藤茂吉全集」7巻206ページ、「北平遊記」より、昭和50年6月、岩波書店=原本、

同(2)は昭和5年6月13日付時事新報夕刊1面=マイクロフィルム、

同(3)は日本栄養連盟会編「栄養の日本」4巻10号70ページ、昭和10年10月、日本栄養連盟会=原本、

同(4)は鹿島竜蔵著「第一第三涸水集」337ページ、昭和7年7月、鹿島組編集部=原本(非売品)、

同(5)は入沢達吉著「雲荘随筆」197ページ、昭和10年1月、白揚社=原本、

同(6)のAは柳沢健著「異国趣味」17ページ、昭和9年5月、日本評論社=原本、

同(6)のBは同「世界の花束」181ページ、昭和24年7月、コスモポリタン社=原本

|

次の資料その8(1)は、店名は記していませんが、正陽門外とくれば、正陽楼と書いたも同然と取り上げました。出典は西本願寺門主だった大谷光瑞氏が昭和11年に出した「支那古陶瓷」。明治32年と40年に清国旅行をした人ですし、資料その1(2)の小森忍氏の「北京羊肉」の後半によれば、昭和2年秋にも大谷氏と弟大谷尊由氏が中国旅行した際、小森氏が北京に招かれ、正陽楼にもお供したそうです。

そのときと思われますが、大谷氏がカオヤンローに詳しく、漬け汁を研究して「羊肉のもつとも後味のいいのは、赤味噌を銘酒と味噌で煮出し、『ニンニク』のしぼり汁を少し加えたものがいちばん風味がある」と語ったそうです。また小森氏は「同師が蒙古からとりよせられた烤炉の複製」を贈られた。これは鍋と焜炉一式と思うのですが、小森氏が後に「極洋捕鯨会社黄田工場長にこの烤炉を送り、鯨のヒレ肉を漬けて一夜太平洋眺望の極洋捕鯨会社埠頭」で「烤鯨肉の美味を絶讃した。(62)」そうです。だから、もしかすると釧路のどこかに、西本願寺型というか、その鍋と焜炉があるかも知れませんよ。

(2)を書いた竹内夏積は中国で13年暮らした(63)支那通の一人。「朝日時代より支那に在り、四川、貴州、雲南に遊び、広東に住み、漢口に移り、北京に七、八年を暮した。半生を支那研究に没頭した書生である。(64)」と、それぞれ本に書いています。

(3)は昭和13年北京に設立された中華民国駐剳財務官事務所の財務書記だった大島寛一の回想です。大島は昭和12年末に当時の大蔵政務次官太田正孝らの視察団に随行し北京を訪れ、正陽楼でジンギスカンを食べた。翌年北京のその事務所に赴任した(65)ので「先に出張の際」正陽楼でうんぬんと書いたわけです。北京では人力車の車夫にまで日本人は正陽楼のカオヤンローが大好きだと知れ渡っていたのですね。

(4)を書いた井上謙吉は陸軍大学卒で北清事変に参加した。(66)「20世紀日本人名事典」に明治から昭和初期の大陸浪人と書かれています。満蒙地区独立運動、ロシア反革命運動、蒙古の宗教的国家樹立を図ったりした(67)そうですが、支那通として執筆を頼まれたのでしょう。

資料その8(5)を書いたのは竹内好です。私の秘法では「竹内好全集」15巻には3カ所、正陽楼が出てくるはずでしたが、原本に当たったら、ちょいと違った。3カ所ともちょうど100ページずつページ番号が狂っていたし、その外に2カ所計5カ所に正陽楼があったのです。また東来順1回、東安市場1回計2カ所で烤羊肉を食べたという記述がありました。思うに竹内は独身で滞在しており、外食が多かったことが、こうした食事の記録に反映しているのですね。その2年間の「北京日記」を(5)にしました。また、竹内は「北支・蒙彊の回教」の中で、回教徒経営の東来順を取り上げ「烤羊肉は、北京では、この店ともう一軒正陽楼とが有名である。(68)」と書いていますよ。

10月16日分は2つありますが、このブルーの方は竹内と一緒に外務省対支文化事業部に選ばれた留学生で、後に東洋大の先生になった小沢文四郎という人が付けていた日記からです。私は最初、鶴見俊輔の「竹内好 ある方法の伝記」で小沢が「当時の日記から竹内の出てくるところを抜き書きして竹内好追悼の文章を書いた。(69)」と引用していたので知ったのです。それでこの講義の教案に追加したとき、一緒に正陽楼で食べたと別々の日記で証明できるのは珍しい発見だろうと嬉しくなってね、つい小沢の日付を18日と書き写したんですなあ。

何日かしてその教案を見ていて2日も違う。こりゃいかんと東大法学部図書室まで行って「しかし、人間の心は宇宙より広い」という長い名前の「竹内好回想文集」を見せてもらい、私の自己過失とわかった。念には念を入れよと古人もいっとるが、参りましたね。年は取りたくないもんです。でもお陰で東大法学部には前教授室という名誉教授のたまり場があることを知りました。流石、東大ですなあ。

研究仲間から教わった本からですが、どうです(6)の写真。左側の説明は「昭和十三年十一月中国旅行の際」だけですし、何種類かの横光の年譜をみても中国北部と中部を約40日間旅行したという程度で、北京に滞在した時期や訪問先などは書いていません。

でも私は①鍋の焼き面がロストル型とはっきりわかる②炎を安定させるため風の強い日だけ使うと思われる風防を使っているが、焜炉と鍋の間隔が離れている③その焜炉は四角い臺の上を移動できる④横光の左側に見える中庭に面した窓の桟が四角の迷路みたいな形をしていることから、正陽楼だと断定しました。右側の窓枠の上端まで写っていれば申し分なかったのですがね。

濱の家富山栄太郎さんが中庭で焼いている写真が「正陽楼の本物の鍋で焼かせた濱の家」の資料にあるから見比べてみなさい。インターネットで講義録を読んでいる人は、ここをクリックすれば、その写真へジャンプするようにしておきました。

政治学者の矢部貞治は昭和13年末に約1カ月、陸軍省と外務省の嘱託として中国へ出張した。(7)はその「北支満洲視察旅行記」からですが、1日に2度も正陽楼でジンギスカンを食べる羽目になったんですな。人生、こういう珍体験もあるのです。

(8)は台湾生まれの台湾新民報社経済部長、陳逢源が昭和13年9月から50日間、日本軍の占領地域内を視察し、日本語で書いた本からです。これを読むと、当時台湾は日本領だったせいか、まだジンギスカン料理は普及していなかったみたいだ。陳は新聞記者だから台北市内に羊肉料理店があれば知らないはずはないと思うんだが、烤羊肉と焼鴨は北京名物とあっさり認めているのは、初めて食べたからでしょう。それから陳を正陽楼に招待した親友柯政和も台湾出身。日本の音楽学校を出て北京に住み、当時の中国の音楽教育などに貢献した音楽家で柯の奥さんが日本人だった(70)から、毒舌評論で知られた杉山平助の偏見に怒るのは無理もない。同(5)の竹内好の日記にも招待してくれた人として名前が出てます。

(9)は法制史を中心に関連分野の研究で知られた滝川政二郎の著書からです。昭和12年から2年間、中華民国臨時政府新民学院教授として北京に住んだときの思い出なので正陽楼を朝陽楼と書いている。私の調べでは人を招いたり招かれたりするクラスのジンギスカン店は北京にはないので、多分筆が滑ったのでしょう。この続きが珍談と卓抜な考察なのだが、下ネタなので興味のある人は道立図書館に行って読みなさい。

戦後、大学教授になった主計少将の川島四郎も「主婦と生活」の「成吉思汗料理考」の中で2カ所に正陽門外を「北京の朝陽門外(71)」と書いてますが、紫禁城から見て正陽門は南、朝陽門は東で、まるで方角が違いますからね。

資料その8

(1)羊肉

<略>我邦に於て、政府数ば畜羊の奨励をなすも、決して発達せざるは、その肉を食ふ人の少なきを以てなり。

支那人は肉、毛、皮皆是を用ゆ。決して一物だも棄てざるなり。恐くは我邦人の羊肉を好むに到る期までは、畜羊は発達せざるべし。

羊肉はその味牛に非ず。豚に非ず、その中間に在り。恐くはすき焼となさば、豚肉より美なるべし。焼羊肉は頗る美味なり。北京正陽門外にこの肉舗あり。邦人にして之に遊ぶもの少なからず。

牛豚羊は獣肉の三太宗なり。之に対するは鶏鴨なり。

《大谷光瑞》

(2)

<略>前門外の近くの正陽居、これは羊肉の料理で、食ひ方の豪壮な所から日本人がジンギスカン料理と名をつけ、北京名物の一つにしてしまつた。これは少しく下等だがこれも日本人によつて名を上げた厚徳福、奉天新京にまで出店を開いた。通人の行く玻美齋はおつな味で売つてゐる。城内にある東興楼は、民衆的なのと日本的なのと、鯉料理で名があり、宣武門外には宮中料理人としての味の店もある。西単牌楼には豚専門の店があり、豚の血までをのますには閉口だ。<略>

《竹内夏積》

(3)

●中華料理

<略>到着後ホテルでうつ勃としていた時のことだが、先に出張の際案内された烤羊肉()(ジンギスカン)が美味だったと話したところ、「そこに案内せよ」ということになった。とても自信はなかったが、ホテルの前に屯ろしていた洋車()(人力車)に「正陽楼」と書いて見せたら、忽ち了解したので、洋車を連らねて目的の料亭に無事着いた。焼酎を汲みながら中庭で立食した烤羊肉には、一同御満悦で、私も安心した。今の日本で成吉思汗料理といえば珍らしくもないが、この正陽楼は北京名物の古い店で、タレよし、薬味よし、炭よし、わけても羊肉は最高であった。伝聞によれば、万里の長城を越えて歩いて来た羊の群は、北京西郊の玉泉山で湧き水を飲んでから市内に入り、特別に飼育されるのだという。他にも烤羊肉の名店があったが、 羊肉というものもあって、これはシャブシャブの元祖だと思う。<略> 羊肉というものもあって、これはシャブシャブの元祖だと思う。<略>

《大島寛一》

(4) 一、北京の羊料理

これは邦人間に成吉斯汗料理と呼ばれ、羊肉のすき焼で特種の鍋を屋外の松の薪火の上にかけ羊肉を自ら箸にしてすき焼にするもので支那では之れは烤羊肉()と云つて居る。其根源は蒙古から伝来されたと云はれる、北京前門外の正陽居()と云ふ料理屋が最も有名で、此処には亦羊肉は他の野菜と混ぜてスープに煮ながら食する羊肉火鍋子()(よせ鍋)もありこゝの羊肉は少しも其特有の肉臭がない。而して此料理は味ふには北支特有の白瑰児酒()(焼酒の一種)を傾むけることが最も適してゐるのである。

《井上謙吉》

(5) 北京日記

昭和12年

十一月二日(火)

朝、日記を少しつける。昼、砂田、鈴木両氏と共に柯政和氏招待にて正陽楼に羊肉の御馳走。それより五人にて華北教育総会、北京地方維持会を訪う。橋川、武田〔煕〕両氏に一寸会見。中南海を見、北海を見物。淋し。帰鴉を見る。夜、小沢氏来る。会談数刻。<173ページ>

十一月十六日(火)

<略>午后出で、文奎堂により、郵便局へゆき、家及び会と外務省小林氏宛手紙を出す。清華園にゆき洗澡及理髪。小野氏を北辰宮に訪い、それより正陽楼に赴く。本年来る六人にて烤羊肉を食う。勝又氏不満らしき面にて「何か話があると思いました」と捨せりふを遺して去る。雨降りはじむ。一人にて石頭胡同貴蓮班に遊ぶ。高静茹と云う。客少し。しきりに泊れと云う。<略><177ページ>

昭和十二年十一月十六日

夜、依竹内君首唱、糾合本年度留学生、而開宴于前門外正陽楼、賞味烤羊肉。歓談移刻。会者勝又、小野、佐藤、岩村氏等凡六人。八時散会。陰雨簫々、冷気稍厳。

注記 烤羊肉は今、日本でいうジンギス汗料理であり、正陽楼はその老舗である。いぶくて涙も出たが、うまかったな。

十二月九日(木)

<略>買了小楷毛筆十枝、叫送到東京。到車站和千田一同到正陽楼吃烤羊肉。衆議院慰問使的一行在。溜澾走着説話。今天很暖和。見神谷再回家。<186ページ>

十二月三十日(木)

千田來らず。午后、五昌にゆき両替。九五四なり。神谷氏を訪うに留守。待つ中に帰らる。共に扶桑館に赤羽内務事務官を訪う。印象悪し。愚劣なる官吏のタイプなり。公館、既に毛家湾に借りたる由。親類と称す石家荘より来れる兵士と共に四名にて正陽楼に烤羊肉を食う。神谷氏と百順胡同あたりを歩き、入らず。単牌楼へ出、白宮へゆく。悦ちゃんという可愛いい子あり。エン然と笑う。<略><192ページ>

昭和13年

3月

二十三日(水)。約により趙先生にあうべく、二時、赤羽公館に赴くに、たった今帰れりとの由。更に有江氏を訪うも趙先生にあえず、再び赤羽公館に赴き、日華学会の件につき各方面に架電。それより東本願寺に藤井某を訪い、中日仏教婦人会の話をきく。感じ悪き男なり。それより入浴。夕刻、一声館に田中氏を訪い、伴って正陽楼に食事し、大柵欄により帰る。<205ページ>

《竹内好、小沢文四郎》

(6)正陽楼で食べる横光利一(右端)

(講談社編「横光利一集」)

(7) 昭和13年12月

二十一日。晴。風はないが冷い。

朝食の時食堂で松方三郎氏に会ふ。

外出して正金に行き三百円出す。ホテルに支払ひ、外出して奉天迄の一等切符を買ふ。そしたらこの切符で天津下車は不可だといふので、面倒だから天津にはもう下車しないつもりで、廿三日独りで出発の決心。

ホテルの売店で、北京の写真帖(十五弗)、女の支那服一着(二十ドル)、テーブル掛(五ドル)を買ふ。

正午松方、工藤両氏が一緒に食事をしようといふので外出。正陽楼といふ料亭で所謂ヂンギスカン料理なるものを喰ふ。焚火を中に入れた汚い真黒の鉄釜があり、その上に羊の肉を載せ、焼けるに従ひ喰ふ。野天。実に美味だった。

両氏の話を長く傾聴。<略>

四時ホテルに帰り、入浴。

六時からは根本大佐の招待であったが、場所は今しがた帰ったばかりの正陽楼で、かう近く二度も喰べるのでは流石のヂンギスカン料理も腹に入らなかった。根本大佐が僕の隣りに入り込んで一緒に杯を乾したが、ちょくちょく新政権や文化政策のことをつゝいて見

ても、どうもこの人ではとんと物にならず。<略>

《矢部貞治》

(8)

<略> 杉山平助が曾て「主婦の友」に於て「支那人と結婚するな」といふ意見を発表したので、柯君は頗る憤慨し、直ちに同雑誌に反駁文を書いた程、それ程柯君自身の家庭は円満極まるものだ。私も東安市場の楼上にある支那料理に招ばれた時は、夫婦づれであつた。其の前に私は柯君から天壇及び神農壇の見物に案内され、中食は正陽門外の正陽楼に於て烤羊肉と称する緬羊焼と蟹料理の御馳走になつた事を今でも思ひ出す。二百年以上の老舗たる正陽楼の煤黒んだ中庭に於て、ジンギスカン鍋で緬羊肉の素焼を食べた時は流石にうまいものだと思つた。北京の烤羊肉は焼鴨と共に、旅行者の是非とも試みなければ話の種子にならない名物なのである。

《陳逢源》

(9) 羊

<略>羊の肉がどんなにうまいかは、「羊頭を掲げて狗肉を売る」という諺によつても知られようが、日華事変以来、東京でも流行したジンギスカン料理も、羊肉の料理である。北京の前門外にはそれのうまい朝陽楼という料亭があつて、私は何回となくそこで人をご馳走し、またご馳走になつた。

ジンギスカン料理というのは、日本人のつけた名前であつて、北京ではこれを烤羊肉()という。北京人にいわすとこれは中国の料理であつて、蒙古の料理ではないという。いかにもそれはタレの加減や、それを焼く炭の製法がむずかしいから、舌の発達した中国人の料理であるらしい。

私はソニトやオーギユートへ旅行して、蒙古人と食を共にしたことがあるが、彼らの常食としているものは、羊の塩蒸しであつて、こういう手の込んだ料理ではない。<略>

《滝川政二郎》

| |

参考文献

上記(62)の出典は紫紅会編「紅」2号14ページ、小森忍「北京羊肉」、昭和31年6月、紫紅会=原本、

(63)長野朗著「現代支那全集1 戦苑支那の習俗」序、昭和12年10月、坂上書院=原本、

(64)と(66)は長野朗ほか3人共著「支那の全貌」序、昭和12年8月、信正社=原本、

(65)は大蔵省大臣官房文書課編「ファイナンス」132号66ページ、大島寛一「北京回顧(二)四、料理・酒・京劇など」、昭和51年11月、大蔵省大臣官房文書課=原本、

(67)は内外アソシエーツ編「20世紀日本人名事典 あ~せ」291ページ、平成16年7月、内外アソシエーツ=原本、

(68)は竹内好著「竹内好全集」14巻362ページ、昭和56年12月、筑摩書房=原本、

(69)は鶴見俊輔著「竹内好 ある方法の伝記」78ページ、平成7年1月、リブロポート=原本、

(70)は陳逢源著「新支那素描」99ページ、昭和14年4月、台湾新民報社=館内限定近デジ本、

(71)は主婦と生活社編「主婦と生活」14巻10号265ページ、川島四郎「成吉思汗料理考」、昭和34年10月、主婦と生活社=館内限定近デジ本、

資料その8(1)は大谷光瑞著「支那古陶瓷」77ページ、昭和11年4月、大乗社=原本、

同(2)は文芸春秋社編「文芸春秋」15巻16号402ページ、竹内夏積「今様北支風土記」、昭和12年12月、文芸春秋社=原本、

同(3)は大蔵省大臣官房文書課編「ファイナンス」132号66ページ、大島寛一「北京回顧(二) 四、 料理・酒・京劇など」、昭和51年11月、大蔵省大臣官房文書課=原本、

同(4)は糧友会編「糧友」13巻5号55ページ、井上謙吉「支那料理の美味を語る(一)」、昭和13年5月、糧友会=原本、

同(5)は竹内好著「竹内好全集」15巻、「北京日記」より、昭和57年10月、筑摩書房=原本、

同青字は/「竹内好さんを語る」企画・編集グループ編「しかし、人間の心は宇宙より広い 竹内好回想文集」5ページ、小沢文四郎「北京留学生時代の竹内君とわたし」より、昭和53年3月、大宮信一郎=原本、

同(6)は伊藤整ら編「日本現代文学全集 65 横光利一集」巻頭写真ページ、昭和36年4月、講談社=原本、

同(7)は日記刊行會編「矢部貞治日記 銀杏の巻」69ページ、昭和49年5月、読売新聞社=原本、

(8)は陳逢源著「新支那素描」100ページ、昭和14年4月、台湾新民報社=近デジ本、

同(9)は滝川政二郎著「塘池春草」129ページ、昭和33年5月、青蛙房=原本、

|

さて、資料その9は女性の見た正陽楼です。林博太郎満鉄総裁の夫人林富喜子の書いた「北京の思ひ出 古金襴」に正陽楼へ行った話があるのを見つけたので、ここの(1)にしました。その自序に「主人が満鉄に在職中、私も大連に住み、其処に得た物の一つである。私は或秋を北京に朝鮮の金剛山に遊び其日記を筐底に納めて置いた(72)」とある。検索すると林総裁の時代は昭和7年夏から10年夏までの満3年なので、昭和14年に出た本ではあるけれども、北京の見聞は昭和7年から9年のいずれかの秋のことでしょう。女性だけに料理と掃除ぶりをよく観察しています。

また(2)として引用したのは画家長谷川春子の「北支蒙彊戦線」の一部です。昭和14年5月に暁書房から出た本の復刻版である文化人の見た近代アジア 8」にある西村将洋の解説によれば、長谷川は日中戦争が起こったので昭和12年末から同13年正月にかけて「大阪毎日新聞」と「改造」の特別通信員として内モンゴルと中国北部を取材した(73)とあります。そのとき正陽楼に何度か招待されて食べたのですね。

資料その9

(1) 成吉斯汗鍋

成思斯汗鍋と昔の英雄の名が付いて居る位故、蒙古で始めた料理なのであらう。此料亭の内庭の露天の下に木の臺をして火器を置き細い堅木の薪を焚き、其上に八分位の幅の鐵棒を数十本並べる。之れが丁度金網の様になつて其上に豫て羊肉を薄く切つて、蝦の油だと云ふ塩の辛い汁に浸け、葱と三ツ葉の様の菜を細に切つたのをふりかけてあるのをよく箸で交ぜてから、載せて焼く。最初、私達は羊肉を少し宛火に載せて焼いたが、側に同じく羊肉を喰べて居る支那人が、澤山一度に火の上に載せて焼いて居るので真似をして見た處、此方が味が良い。此焼けた肉を其儘喰べても又白胡麻をつけた饂飩粉製の丸くて平らな饂頭の様な物と一緒に喰べてもよい。男は火器の前にある腰掛に片足かけて、酒を呑み談笑しつゝ喰べると云ふ胡沙ふく風の蒙古らしい粗野な風習が遺つて居る。

成思斯汗鍋は美味故、知らず/\多く食べるので、夜うなされると教へられたが、思はず食べ過した。此店にもう一つの名物は小さい蟹だと云ふ。今日品切れだと云つたが、季節がまだ早いので出さぬらしい。

此露天の前の建物の壁は毎日毎夜羊肉を焼く為堅木を焚くので、壁などは煤で一寸触つても手が黒く汚れる。此家も亦召使の多いのは驚くばかりで、此所でも亦大家族制度を思はせられた。<略>

成思斯汗鍋で私達は大分夜寒を忘れ、男の方は御酒も入つて良い顔色になつた。更に席を替へての御馳走は心尽の珍品ばかり。北京料理の味を充分味つて宿に帰つた其夜は別にうなされもせず安らかに夢を結んだ。

《林富喜子》

(2)

北京では前門外の有名な正陽楼の羊肉を度々御馳走になつたが、此所は例の成吉思汗で羊肉を鐵網でじうじう焼いて食べさせる。客たちは別房で先づ一杯やつてから順番に中庭へ出て烈火の上の鐵網で肉を焼いて散々食べて又自分の座敷へ引き上げで飲み食ひを続ける。その炭が特別のもので何だか藤の根こを燻ぶらしたようなものだ。寒い零下何度でも肉を食べる時だけ中庭に引つぱり出されるのだつた。大へん流行る店で格もよさそうだが、座敷のあちこちを覗くと日本人連れが多く、西洋人も來てゐる。すこしインタアナシヨナルになりすぎてしまつてゐる。

《長谷川春子》

| |

参考文献

上記(72)の出典は林富喜子著「北京の思ひ出 古金襴」174ページ、昭和14年3月、清揚社=原本、資料その9(1)は同174ページ、同、

(73)は竹松良明監修「文化人の見た近代アジア 8」解説1ページ、長谷川春子「北支蒙彊戦線」、平成14年9月、ゆまに書房=原本、資料その9(2)は同184ページ、同

|

資料その10(1)について説明します。講義録の目次では「北京経験者が教えるルーツ」となっているが、だいぶ前の講義で、慶応大の先生だった奥野信太郎さんの「随筆北京」を紹介しました。あの名文が本になったのは昭和15年だけど「跋」に「昭和十一年から昭和十三年にわたる二箇年間の北京生活は、まことにわたくしの一生涯を通じて忘れることのできない歳月であつた。(74)」とあるから、そのころの思い出として「北平の羊肉料理」を入れました。

これを書いた昭和24年はまだ羊肉が簡単に手に入らなかったので、奥野さんは2月の日本で真似るなら牛肉と三つ葉かパセリで「十分身ごしらえをしてから、屋外で焼いて食べることだけはぜひ必要である。それでないとせつかくの気分が伴なわない。(75)」と書いています。

それからね、中の北城什刹前海にシーチヤーチエンハイとルビを振ってます。これだと北城のベイチェンが足りないのですが、茶色っぽい仙花紙に茶色のインクで印刷してある原文通りだからね。ルビが長くなりすぎるので略したんだろう。刷羊肉の刷も誤植なのですが、原文のままにしました。

(2)は養稼山人が「昭和十二年四月から七月まで北京に於て支那事変直前の支那の時局(76)」などについて語った「支那断片」からです。この本の編集後記に養稼山人とは「西田畊一先生であり、其蘊蓄の深く広きに驚くであらうが、(77)」と書いています。昭和3年、中国山東省の済南という都市に派遣されていた日本軍と中国軍との交戦事件が起きたとき、西田はその済南の総領事でした。

(3)は正陽楼で食べた経験談ではなくて昭和12年の初冬、正陽楼から羊肉から片足を乗せる台まで道具一式を北京市内の海軍武官室に運ばせて食べたという異色の証言です。正陽楼が商売として、このようにケータリングもやっていたと書いた日本語の本はないようなので、もしかすると、日本軍の命令だとやらせたのかも知れませんが、珍しいでしょう。海軍武官室という名前から日本公使館の中にあるように思うでしょうが、公使館とは別の庭付きの一軒家で、運転手など中国人の使用人もいたそうです。

筆者は元上海海軍武官補佐官だった赤木敏郎という人です。海軍将校ですが、1年間東京外語で中国語を勉強し、さらに現地実習のため北京に派遣され、武官室を訪ねて武官の小別当惣三中佐に初めて会った日の夜に盧溝橋事件が起きたそうです。それで1カ月ほど公使館内に籠城して仕事をしたが、市内の治安が安定したので、また武官室に戻り(78)、このように木更津航空隊からきた飛行乗りを招いてご馳走したというのです。

中攻というのは海軍の陸上攻撃機の略称で、巌谷二三男著「中攻 海軍陸上攻撃隊史」の「北京、南京の陸攻隊」によれば、垂直尾翼が2枚の96式攻撃機でした。乗員は1機5人だから11機で55人(79)、それプラスなにか9機が単座戦闘機と仮定してその戦闘機乗り9人も招いたとして60人ぐらいが食べるためには、正陽楼の大きな鍋でも1枚当たり10人前後として最低5枚はいることになり、それぐらいやれる広い庭だったのですね。ただし、この本にジンギスカンの話は出てきません。

(4)は米田祐太郎が書いた「支那の商人生活」からです。「斗酒庵茶房」というサイトに米田祐太郎の著書リストがありまして、それによると、米田は東京外語卒で満鉄や関東庁に務めたのち著述業に転じ、中国語をはじめさまざまな中国関係の本を約40冊書きました。(80)ですから著書の中には、これよりもっと詳しく正陽楼のことを書いた個所があるかも知れません。私が駒井徳三を調べるため満洲日日新聞を見ていたら米田の投稿が載っていたので、お返しに何度かその情報を斗酒庵茶房さんにお知らせしましたよ。

(5)は読売新聞にいた高木健夫氏が高建子というペンネームで「私が大陸にいた当時、北京の『東亜新報』紙上に連載した『北京横丁』(81)」の1節です。高木さんは昭和13年春、読売から北京の邦字紙「東亜新報」に移って書いた記事なので、昭和13年以降とみて、ここに入れました。

高木さんは戦後、また読売に戻るのですが、その東亜新報取締役編集局長という前歴で公職追放されかかったとき「北京横丁」を読んだ偉い人の「戦争中にこんな呑ン気なものを五年も六年も書きつづけているような奴だ、非該当だ(82)」という一言で、やめずに済んだというのですから、なにが幸いするかわかりませんね。いずれ追加しますが、高木さんの「北京百景」も、一億一心火の玉だ―が合い言葉だったあの戦争中に書いたとは信じられない本です。

また、私がジンギスカン料理の命名者と考えている鷲沢與四二が高木氏の叔父さんの友人だったので、北京法学堂の学生時代、鷲沢の経営する新聞の1つ「学校よりむしろ、東城船板胡同の北京新聞社へ遊びにゆき、ついでに投書のないときは、投書欄の記事をいろいろな名前でせっせと書かされた。(83)」りしたそうです。高木さんの鷲沢評は別の講義で話します。

(6)は小説家の村松梢風の「支那漫談 続」からです。村松は大正10何年か初めて上海へ行った。「日本近代文学大事典」には「大正一二年に上海を旅行して以来<略>(84)」とありますが「作家・小説家人名事典」には、12年に行ったとは書かず「また13年以後、しばしば中国に渡って各地を遍歴<略>(85)」とあり1年違うんですなあ。もっとも梢風の作品「魔都」を引用している孫の村松友視の「上海ララバイ」で「梢風がはじめて上海へわたったのが一九二三年三月、つまり大正十二年だとするならば<略>(86)」と書いているくらいだから、無理もないか。ともあれ「支那漫談 続」は「その後何度か中国へ渡り、中国を舞台にした小説や紀行文を数多く(87)」発表したうちの1冊です。

(7)は北京の邦字紙「新支那」の記者など中国滞在歴20年の翻訳家村上知行の「北京歳時記」からです。、ジンギスカン料理という名前は「どうせ日本の誰かの考案であらうが、如何にも此の料理に似つかはしい名前として、考案者その人の機智に敬服してゐるのである。(88)」と前置きし、東来順のエピソードを含め7ページを割いています。初めて食べた年がわからないので、その本が出た昭和15年という扱いにしました。

| |

参考文献

上記(74)の出典は奥野信太郎著「随筆北京」(東洋文庫)294ページ、平成2年9月、平凡社=原本、

(75)は婦人画報社編「婦人画報」533号16ページ、奥野信太郎「北平の羊肉料理」より、昭和24年2月、婦人画報社=原本、

(76)と(77)は日支問題研究会編「山東開発の現况及其將来」192ページ、昭和15年12月、日支問題研究会=原本、

(78)は「小別当さんを偲んで」出版世話人一同編「小別当さんを偲んで」22ページ、赤木敏郎「北京の小別当武官」より、昭和52年11月、「小別当さんを偲んで」出版世話人会=原本<非売品>、

(79)は巌谷二三男著「中攻 海軍陸上攻撃隊史」上巻95ページ、昭和31年7月、 出版協同社=館内限定近デジ本、

(80)はhttp://

homepage2.nifty.com/CHAR

LIE-ZHANG/LIB/YONEDA.html

(81)は高木健夫著「読売新聞風雲の紳士録」250ページ、昭和49年12月、読売新聞社=原本、

(82)は同12ページ、同、

(83)は同13ページ、同、

(84)と(87)は日本近代文学館編「日本近代文学大事典 机上版」2刷1456ページ、平成4年2月、講談社=原本、

(85)は日外アソシエーツ編「新訂 作家・小説家人名事典」728ページ、平成14年10月、日外アソシエーツ=原本、

(86)は村松友視著「上海ララバイ」140ページ、昭和59年6月、文芸春秋=原本、

(88)は村上知行著「北京歳時記」254ページ、昭和15年6月、東京書房=原本

|

資料その10

(1)「北平の羊肉料理」

北平でもつとも評判の高い店は、なんといつても前門外()の正陽楼()と東安市場()のなかにある東來順()とであろう。正陽楼は乾隆嘉慶のころから繁昌している老舗として有名であり、東來順は市中目ぬきの場所に位置して大衆的な人気をさらつている。東来順に対して西単牌楼()に西來順()があるが、これは東來順ほどの人気を呼んではいないようである。けれどもこうした羊肉館をよそにして、およそ北平の食通といわれる人々の間では、北城什刹前海()に臨む烤肉季()が愛されている。この小さな店の名を知らないものは、まず羊肉の味を語るにたらないとまでいわれているほどである。羊肉館は主人から小僧にいたるまで、すべて回教徒であることもおもしろい。

羊料理にもいろいろあるが、冬季の食べかたではなんといつても烤羊肉と刷羊肉()の二つであろう。ことに前者はその趣において、後者の遠く及ぶところではない。

烤羊肉というのは、一口にいうならばタレをつけた羊の肉を鐵板の上で焼きながら食べるのであるが、日本でいわゆるヂンギスカン料理などといわれているような、あんなものとはわけがちがつて、これは寒風にふかれながら、屋外で焼いて食べる。

大きな鉄の焜炉――まず鉄の大火鉢だと思えばいい、それにややまるみの傾斜のついた鉄板がかけられてある。人々はそれをとりまいて、片足を牀几のような長い臺にかけながら、きざんだ葱と香菜()とをタレのなかにたくさん放りこんでは肉片をその野菜ごと、長い箸でつまんで鐵板の上で焼くのである。一番いい燃料は白松()の薪でその烟にいぶされた肉はもつとも美味とされている。羊の肉によくあう酒は白乾児()であろう。強烈な焼酎である酒を嗜まない人ならばうどん粉を油やきにした焼餅()の間にはさんでちようどホツト・ドツグのようにして食べる。ちらちら粉雪のふってくる夕ぐれ、外套の襟をたてて、薪の炎に顔をほてらせながらこの肉を食べる趣はほんとうに豪快そのものといつてよい。<略>

《奥野信太郎》

(2)

正陽楼の羊肉鋤焼

先づ第一に、正陽楼の羊肉鋤焼に使う肉が違つてゐる。此處で使う肉は、食羊の選定が八釜しくて、又一頭の羊の内でも頸のあたりの特別な肉を使ふんで、他の部分はそこでは雑肉に入れるんだ。

第二に肉の切り方に秘傳がある。肉の切り方で味が違ふのだよ。細かいことは料理人に聞かないと分らないがね。料理人と言へばこゝの料理人になるには十年二十年の修業がいる。料理人頭になるには三、四十年やらなければいけないだらう。料理人も一廉の料理人になるには容易なことぢやないよ。お粗末な料理人が入ると料理が悪くなつてお客が寄付かなくなる。正陽楼の老牌が数百年來今日までつゞいてゐるのには、こうゆうところに苦心が払はれてゐるのだよ。それから。

第三は羊の肉に一寸臭味があるだらう。その臭味を消すには炭とか薪とかの種類に秘傳がある。一般に使つてゐる炭や薪ではくすぼりで目が痛くなるようなのを使つてゐるが、あそこではたしかドングリの木を使つてゐるようだ。これも番頭所謂掌櫃的に聞かなけれ

ばどこからどうしてと言ふ細かい事はよく分らないがね。尤も聞いて見ても仲々ハツキリしたことは分らないだらう。他の方でまねると困るからと言ふ訳でもなからうが、ハツキリしたことは教へないと言ふことで、仲々要領は得にくいものだ。君が羊肉の鋤焼の店でもはじめる積りだつたら、そこの番頭に紹介してやつてもいゝかまあそんな顔付きもしてゐない様だから紹介する必要もないだらう、で、その次に第四は味つけの醤油と酢其他の調合のし方に特殊の妙味かあるようで、この味つけが不味かつたら烤羊肉の本味が味はれないとゆふことだ。とに角羊肉の鋤焼は肉の選定、その切り方、薪、味付けと言つたようなものが具つて、はじめて本當の味が出るんでそれで又有名ともなり名物ともなるんだよ。単に羊の鋤焼だけでもこう言う具合だから、人間も一人前の人間になるには、仲々むづかしいものだ。

《西田畊一》

(3)

<略> その年の暮、事変は拡大の一途をたどっていましたが、十一月十九日、戸塚道太郎少将の率いる木更津航空隊の中攻十一機が南苑飛行場に進駐し、陸軍の作戦に協力することになりました。武官の命を承けて、北京進駐の準備に忙しい毎日でしたが、陸軍に対して、肩身の広い、張り合いのある気持ちで過ごした事でした。

菅久少佐の指揮する中攻十一機と九機が蘭州を攻撃したのは十二月四日と十二月二十一日の二回でした。

あれはたしか第一回攻撃の前夜であったと思います。小別当さんのはからいで、勇士達を武官室に招待し、有名な正陽楼の烤羊肉をご馳走してたいへん喜ばれました。あの大きな金火鉢を五個ばかり武官室の庭に運ばせ、例の片足を乗せる脚立も運んでの勇壮な宴は、ヂンギスカンの出陣の前夜もこうであったろうかと思ったことでした。そういえば戸塚さんという方は、目の縁に黒い隈があり三白眼の豪傑の風采がありましたので、この趣向にはピッタリでした。

居ならぶ勇士達はいずれもかけ替えのない、海軍の至宝でしたが、『寒夜、北京の庭の烤羊肉』があの人たちの短かった生涯にたのしい一齣として綴られたことでしょう。小別当さんはほんとによいことをなさったと思います。<略>

《赤木敏郎》

(4)

北京は焼羊肉の本場で、戸部街の月盛斎、宜外果子巷の城盛斎、西単牌楼の恆瑞号が有名で『人として月盛斎の焼羊肉を喰べないなら北京に住んでる効がない』と云ふ俗謡がある位だ。前門外の正陽楼は蒙古式な野天料理、炉に裏返した鉄串鍋を置き、その上に羊肉片をのせて、焼き上るのを味附して側から喰べる、頗る原始的な方法で、北京の秋から冬へかけては季節だ。南方のは不味い。北京へ出かけたなら玩味すべき料理である。今は閉店した西城、協慶和の焼羊肉は好評であつたが、食通の噂に残るに過ぎない。

《米田祐太郎》

(5) 烤羊肉

<略>

『旧都文物略』によると、北京人の飲食の習慣は羊をもって主とし、豚をもってこれを助け、魚がこれに次ぐ、としてある。牛肉はどこかへ忘れられてしまっている。

しかし、これは南方人との比較論であろうから、まず大体このとおりと思ってもいいだろう。ところで、どの本にも多かれ少なかれヨタというものはあるもので、『旧都文物略』なども、北京人が羊を主食すると断定したあとに、そのたべ方はもっばら烤羊肉一本槍であるかのごとき印象を抱かせるような記述を敢えてしている。

「八、九月の間、正陽楼の烤羊肉を都人士は最も重視する。盆に炭を熾し、鉄糸の單をもってこれを覆い、これに使う切肉には専門の技術家が当ることになっている。この技術はもっぱら山西人の間に伝っていて、刀を執るや目にもとまらぬ早業で羊肉を薄く切って片っぱしから揃えてゆく。これをたべる時は(……と以下のたべ方はみなさまよく御存じであるから略すが……)馨香四溢()、食者亦有姿勢()、一足立地()、一足踏小木几()、持箸燎罩上()、傍らに酒樽を列べ、且つ炙り且つ啖う。往々にして一人三十余拌を啖うに至る、拌各肉四両を盛る、その量亦驚く可き也。」

これでみると、北京人は烤羊肉ばかりたべているようだが、決してサにアラざることは、現実の事態が証明している。<略>

《高木健夫》

(6) 南北支那料理

<略>

此のほか北京の有名な料理にはいはゆる成吉斯汗といふのがある。生の肉を焼きながら食ふので冬季に限つたもの。前門の肉市といふところの正陽楼が本家となつてゐる。日本でも日本橋浜のやが、正陽楼の道具を懇望して譲り受け、薪まで北京から取り寄せるといふ凝り方で、毎年十一月頃からやつてゐる。此の薪は北支那独特の柏樹といふ木の根だとかいふ。豪快味タツプリの料理だ。<略>

《村松梢風》

(7) 秋

<略>

結局、傳來の経路は漠としてゐるが、此の素樸な野餐も、一度び北京に入ると忽ち変化して文化的なものとなつた。先づ材料としての肉が、羊に限られ、客の好みに応じて牛肉を出すことはあつても、それは寧ろツケタリである。自然名前も烤羊肉()、則ち『羊の灸り肉』となつた。

同じ羊の肉でも、塞外では随分大まかにブッタ切つたものだらうが、北京ではそのみちの熟練し切つた男衆が、長さ五寸程の美事な薄片に切る。燃料も薪木を地べたに直接積みあげるといふことはなく、直径五尺もあらう鐵製の圓い炉に、柳の割木を焚べる。炉には鐵炙がかけてあるが、それとて日本で魚を焼くに使ふやうな繊細なのでなく、太い鐵の棒で出來てゐる。

肉は焼くく直前お醤油に浸す。此處にお醤油といつたのは、それに該當するやうな言葉が考へ出せないので、假りにそう言つたのであつて、その實普通のお醤油ではない。成程醤油が主ではあるけれど、それに酢を加へ、料酒()を加へ、滷蝦油()を加へる。料酒といふのは料理に用ふる一種の混合酒、また滷蝦油とは蝦を加へた油だ。此の外に香菜()といつて、ちよつと蕺草()に似たにほひのする野菜の葉だの、葱、及び薑の刻んだのを混ぜる。

料理を喰べる――と言へば、大抵坐るか、腰かけるかするにきまつてゐるが、此の烤羊肉だけは立つたまゝ、凡そ一尺五寸長さの太い箸を手に執つて、一山皿に盛られた肉をはさみ取り、今言つたやうなお醤油にちよいと浸し、鐵炙の上にのせる。柳の薪木がボン/\燃えてゐるので、鐵炙は無論熱し切つてゐる。のせた肉は箸の先で掻きまはしてゐるうちに、ほんの二三分で、頃合ひに焼けてしまふ。それを矢張り立つたまゝ口に運ぶのだ。

烤羊肉は斯うして今では北京が本場となつてしまひ、自然それを看板にしてゐる店も少くない。中でも有名なのは、大きいので前門前の正陽楼、東安市場の東来順など、小さいのでは屋臺店に毛が生えたやうな烤肉宛、烤肉季、烤肉王の三軒で、俗に『烤肉三傑』と称せられてゐる。

《村上知行》

(8)

<略 作家中薗英助は>著書のなかで,北京飯店の梅原龍三郎画伯のアトリエからの秋天の紫禁城を,まぶしい別世界のながめとしての記憶を書いていますが,私もまた秋の夕暮れ時に北京飯店の屋上から,波打つ紫禁城の黄金に輝く甍を夢心地で眺めた記憶があります.私が着任した頃は毎朝10時頃,天空から天女を思わせる鳩笛の音が聞こえ,料理は安く,烤羊肉(ジンギスカン料理)にいたっては4人で1円96銭の正陽楼の領収書が手許に残っています.この頃の在留邦人は約2600人,北京地質研究会が発足したのはこのような時代でした.<略>

《津田貞次郎》

(9)思ひ出るまゝに

<略>

夕方になつてゐたので正陽門の近くの正陽楼飯店? に行つてジンギスカンを食べた。それも東亜日報社長の好意であつた。その店は特にジンギスカンの羊肉焼きの設備を店の中庭に設けてあり、別室で酒盃を先づ挙げてからその中庭に座を移した。胸の高さ位に大きな火釜を置き、その上に圓みのあるジンギスカン特有の鐵の火かけを置いてあつた。私には少し高すぎる感じだつたが、用意された小皿の羊肉を幾皿も傍に置いて、長い箸で各自が勝手に好きなだけ食べる仕組であつた。ここでは衣城社長、高木健夫主筆も同席であった。<略>

《高浜年尾》

(10) 烤羊肉()

世界一の北京の秋が來ると烤羊肉が始まる。空が澄み切つて圧へつけても/\しつこく食欲が湧き上つて來る。

「腹がへつたたあ、おい何か喰はうか」

友人と二人連れで、極く簡素に秋の味覚を味はうために王府井あたりでは東安市場に東來順、前門外肉市に正陽楼、西単には、西來順の烤羊肉が、待つてゐる。お茶を飲んで瓜子児を噛んで待つことしばし、やつと案内される。

テーブルに置いた大鍋の様な炉の上の鐵の板(この板は長い鐵棒を並べたものだ)の上に羊肉と香菜を醤油に浸してのせる、ヂユツ、ヂユツ! 立つたまゝ片脚を椅子の上にのつけ、一尺五寸位の箸を持ち、つゝき廻したがら口に入れる。白干児(焼酒)を飲む、焼餅をほほばる、羊肉の味、酒の辛さ、これは口で言ふより引張つて行つて食はせるに限る。

日本人には豪華版に見へるこの肉の饗宴も食ひ方の素朴さと同様案外安直なのである。一皿三十七、八銭位、一人で五皿も喰へば充分たんのう出來る。北京の秋の味覚は烤羊肉に止めをさす。日本人はこれをヂンギス汗鍋と言ふが内地のそれとは全然趣を異にしてゐる。

《安藤更生》

(11)「数寄の雑談」(三)

<略> 北京の夏の朝は早くあけ、涼しい一時で、院子に茶を喫しておりますと、空の一角から冷涼の響が聞えてきます。これは鳩の胸に壷盧と云う哨子()を付けた飼鳩で毎朝飛ばしてその優雅さを競うのです。占領下にあってもこのような余裕に感心したものです。

永い王城の地では、食の面でも多彩で、北京飯店、六国飯店、徳国飯店の各ホテルには西欧料理もありました。北京名物烤鴨子、蒙古料理の烤羊肉等々。烤羊肉は正陽楼が有名です。直径一米もあろうと思う鉄火鉢に炭火がおきて、湾曲した鉄筋に、五十センチもある箸で、小さな皿の羊肉を焼いて食べるそのタレの旨さ、十五、六皿も堪能したものです。<略>

《榎本重雄》

(12) 洋車曳き

<略>北京飯店 Grand Hôtel de Pékin などは、僕には無關係だから知らないが、一般の料理店(支那料理)の不潔なのには、全く恐れ入る。東安市場の小小酒家は小料理屋式の家だからもちろんだが、八大胡同にある致美楼、西長安街の慶林春、前門の正陽楼、宣武門大街(だつたと思ふ)の同日居とか云ふ家(名前が一寸怪しい)、大柵欄を抜け南へ下りたところの豊澤園等、僕の行つた範囲内の料理店は、ことごとく不潔であつた。これは料理店にかぎつたことではないのであらうが、個人の家はほとんど訪ねなかつたから知らない。ともかく、きたない話だが、厠の設備に陶器製のものを用ゐてあつたのは、豊澤園一軒であつたと記憶する。<略>

《飯島正》

| |

参考文献

資料その10(1)の出典は婦人画報社編「婦人画報」533号16ページ、昭和24年2月、婦人画報社=原本、

同(2)は姫野徳一編「山東開発の現況及其将来」193ページ、養稼山人「支那談片」、昭和15年12月、日支問題研究会=原本、

同(3)は「小別当さんを偲んで」出版世話人一同編「小別当さんを偲んで」22ページ、昭和52年11月、「小別当さんを偲んで」出版世話人会=原本<非売品>、

同(4)は米田祐太郎著「支那の商人生活」215ページ、昭和15年11月、教材社=原本、

同(5)は高木健夫著「北京繁盛記」147ページ、昭和37年9月、雪華社=原本、

同(6)は村松梢風著「続支那漫談」213ページ、昭和13年4月、改造社=館内限定近デジ本、

同(7)は村上知行著「北京歳時記」253ページ、昭和15年6月、東京書房=原本、同(8)は日本地質学会編「日本地質学会News」10巻2号11ページ、平成19年2月、日本地質学会=原本、

同(9)はほととぎす社編「ホトトギス」66巻4号44ページ、昭和38年4月、ほととぎす社=原本、

同(10)は安藤更生編「北京案内記」333ページ、昭和16年11月、新民印書館=原本

同(11)は根津嘉一郎編「陶説」458号34ページ、平成3年5月、日本陶磁協会=原本、

同(12)は飯島正著「東洋のこころ」74ページ、「北京の生活」より、昭和16年9月、生活社=館内限定近デジ本

|

資料その10(8)は昭和13年から3年余り浅野セメント技師として北京に住み、地質調査をしていた津田貞次郎が書いた思い出です。これを書いたとき津田は「私も既に九十路,記憶に思い違いも多いことと思いますが」「僅かな記録や写真をたよりに想起したもの(89)」と断っているけど、66年も昔の正陽楼の領収書を持っているというのだから、すごいでしょう。

ほかに正陽楼での支払い額を書いた思い出は私の記憶にないので、お元気ならぜひお伺いして正陽楼の領収書をコピーさせてもらおとうと思ったのですが、日本地質学会のプライバシー保護の絶壁に阻まれ、残念ながら果たせませんでした。理学部に知り合いがいないわけでもないのですがね。ふっふっふ。

同(9)は「ホトトギス」の二代目主宰高浜年尾が書いたものです。「高浜年尾全集」を見ると「ホトトギス」昭和16年11月号に「十月上中旬にかけて、北支及び奉天、大連を一巡して無事帰宅致しました。各地とも俳人諸兄の非常な御配慮に浴し、全く倖せな旅を続けました。(90)」とお礼を述べているし「誹諧」昭和16年12月号にも「中華紙『實報』の俳句の漢訳」という題で北京の中国語の新聞が掲載した俳句を意訳した漢文(91)の話を書いているので、北京訪問は昭和16年10月ですね。正陽楼飯店に?マークが付いているのは、正陽楼だけでなく、飯店をつけるべきなのかな、という意味で?を書いたのでしょう。

(10)は、鍋の形が「この板は長い鐵棒を並べたものだ」と、まるで鉄板みたいに書いているので、どうも正陽楼ではない店らしいのですが、名前が入っているので挙げておきました。この「北京案内記」は羊肉館として羊肉料理の店を9軒挙げていますが、カオヤンローを主な料理に入れているのは東來順、正陽楼、西來順、同聚館(92)の4軒です。

鉄棒でなく鉄筋という言い方もあるということで(11)にしました。昭和14年に慶応大学は北京と上海に進出して一種の研究所と思われますが、公館という組織を設ける計画を立て「北支の塩業」を研究していた榎本が、北京班30人の中に選ばれて滞在したときの思い出です。

(12)は映画評論で知られた飯島正の「東洋のこころ」からです。「はしがき」にここ10年ほどの間に書いたものを集めた(93)とあるから、昭和16年の正陽楼ではないかも知れませんが、飯島らしい率直な言い方です。

次の資料その11は志智嘉という人が「図書館雑誌」に書いた随想です。神戸市立図書館長と附記されてはいるけれど、検索すると志智嘉九郎が本名らしいので神戸市立図書館に問い合わせました。するとね、本名は嘉九郎で間違いなし、昭和14年から北京の興亜院華北連絡部、在北京日本大使館文化局と昭和21年5月まで勤務したという略歴まで教えてくれました。

さらに天津総領事館出向については、すぐ確認できなかったが、お入り用ならか電話でおっしゃってくださいとメールに書いてありました。私は問い合わせ常習犯だから図書館の応答パターンは熟知しておるがね、こんなお答えは初めてだった。それもそのはず、志智さんは「レファレンス」という本を3冊も書いている図書館業務の先覚者でね、神戸市立では志智流レファレンスを日々実践していることを知ったわけですよ。

この中でまだ日本でジンギスカンを食べていないとあるのは、正陽楼のカオヤンローと日本のジンギスカンは違うようだが、終戦後北京から引き揚げてきて6年になるけれど、そのジンギスカンなるものすら、と解すべきでしょう。外国人の多い神戸ですから羊肉は売っていても、ジンギスカン店がなかったということでしょうかね。

資料その11

ぢんぎすかん

<略>

北京正陽楼のあたりは,北京中でも屈指の繁華街であるが,それでも表通りから一歩入ると妙にうす暗い陰気な裏通りがある。ぢんぎすかん料理では北京随一の栄誉を永く負つて来た正陽楼も,そういう裏通りの一つにある。私は幸か不幸かまだ日本でぢんぎすかんなるものを食う機会に恵まれないが,この羊料理は中国でも,北京以外のところでは,北京ほど美味くなかつたことを考えてみると,日本のぢんぎすかんも大したものではあるまいと想像する。

私はよく友人と共に正陽楼まで出かけた。石畳を敷いたせまい中庭にしつらえた,どちらかといえば原始的な火床に,これまた大まかな割木を勢よく焚いて、その上で紙のように薄く切つた羊の肉を自分の手で焼いて食うのである。その昔成吉思汁が朔北の地を縦横に馳けめぐつていた頃,あの広漠たるゴビの沙漢で,かくの如き食事をしたであろうという想像から、北京に僑居した日本人がこの名を付けたのであつて,中国語ではぢんぎすかんなどとは言わぬ。正式の名はカオ・ヤン・ローというのだが,しかし,ぢんぎすかんとはいみじくも良い名をつけたもので,料理の仕方にピッタリとあてはまつている。<略>

| |

参考文献

上記(89)の出典は日本地質学会編「日本地質学会News」10巻2号11ページ、津田貞次郎「日米開戦直前の北京の地質屋(第1回)」、平成19年2月、日本地質学会=原本、

(90)の出典は高浜年尾著「高浜年尾全集」7巻296ページ、平成10年4月、梅里書房=原本、

(91)は同247ページ、同、

(92)は安藤更生編「北京案内記」333ページ、昭和16年11月、新民印書館=原本、

(93)は飯島正著「東洋のこころ」4ページ、昭和16年9月、生活社=館内限定近デジ本、

資料その11は日本図書館協会編「図書館雑誌」47巻1号10ページ、志智嘉「ぢんぎすかん」より、昭和28年1月、日本図書館協会=原本

|

昭和13年には布利秋が「北支案内」、安藤徳器が「北支那文化便覧」を出しています。布は北京料理はシーズンごとの料理があり「冬のジンギスカン鍋と俗称する羊肉の燻焼或は涍鴨子と呼ぶ鵞の丸焼、夏期の鯉料理などは、南方の支那料理とは調理法に多少の相違がある。(94)」として「支那料理 で知られたのが正陽楼―百景楼―厚徳福―致美齊―天寿堂―東興楼―鴻興居―陶園―鴻興楼―天福堂―燕寿堂―杏花堂―天然居等である。(95)」と、正陽楼が気に入ったのかトップに据えています。

安藤は料亭一覧表を掲げ、料理別に分け、羊肉館として同聚舘、東来順、西来順、両益軒、広福居、正陽楼、同和軒の7店を挙げ、正陽楼の自慢料理はカオヤンローではなくて「蟹最大  羊肉(96)」にしています。 羊肉(96)」にしています。

ちょっと話がそれますが、この案内記は北京土産の一つに火鍋子を入れています。しゃぶしゃぶをやる真ん中に煙突のある鍋ね。「 羊肉に使ふ銅製、台付きの鍋であるが、眞中に火入れがあり、羊肉を煮乍ら食ふのである。少々嵩張るので持帰るには不便であるが、邦人には湯豆腐に好く、水炊きに向くので喜ばれる。雅趣のある而も實用を兼ねた点で重宝である。(97)」と勧めています。値段は当時の日本円で10円から15円と書いています。 羊肉に使ふ銅製、台付きの鍋であるが、眞中に火入れがあり、羊肉を煮乍ら食ふのである。少々嵩張るので持帰るには不便であるが、邦人には湯豆腐に好く、水炊きに向くので喜ばれる。雅趣のある而も實用を兼ねた点で重宝である。(97)」と勧めています。値段は当時の日本円で10円から15円と書いています。

また、この本の中国側商工業団体のリストに北京羊肉業工会辨事處と羊肉業公会(98)という2団体が書いてあります。有名店は勿論、もっと小さい料理店から屋台まで、北京全体の羊肉消費量は大きいかったはずですから、日中戦争中はこうした団体を通じて羊肉が流通させていたのでしょう。

食べたかどうか定かでないケースもあります。資料その12は作家の中島敦のノートの一部です。郡司勝義氏の解題によると、ノート第一は「おそらく大学時代以来のもので、残された『ノート』のうちでは、一番初期のものに属するであらう。」といい、その29ページに書いてある内容です。東華楼以下5軒はいずれも北京の有名料理店の名前で、括弧の中は売り物の地方料理。また郡司氏作製の年譜では中島は東大文学部の学生だった昭和7年「八月、旅順の叔父比多吉を頼つて南満洲、中国北部を旅行する。(99)」とあるので、このときの周遊地と北京で食べに行きたい、もしくは食べた店のメモでしょう。正陽楼がちゃんと入っているので取り上げました。北京での日々を書いた「断片 六」がありますが、食べ物については書いてません。

次の(2)は映画監督で脚本も書いた鈴木重吉が撮影した写真とその説明を書いた「北京の回想」からです。鈴木は「大正8年の夏と13年の冬の二度、私は学校の休暇を利用して北京に遊んだ。この街は私を魅了した。その後、映画の仕事に進んだ私は、幸い華北電映撮影所長として昭和14~19年の間、この町に住むことを得た。当時20万以上の日本人がこの街に住んでいた。(100)」とも書いています。

探し方の一例として説明するとね、これは最初、書籍検索で昭和51年に出た「日本映画監督全集」にジンギスカン料理をうんぬんとあると出たので探したのです。すると映画評論や脚本を書いたりした岸松雄が鈴木の紹介を書いていた。そしてね、昭和18年に「東宝の命令で北京へ行き」鈴木に「撮影所を案内してもらったり、東安市場()で中国劇を見、ジンギスカン料理をごちそうになったが<略>(101)」とあるのを見付けた。そうなら華北電映撮影所長の鈴木も食べたのだから当然何か書いていそうなものだと探したら「北京の回想」という写真集があり、その中で見つけたものです。

鈴木の写真集に正陽楼の写真がないので、というわけではありませんが、資料その4に出た大河内正敏が食べている写真を見付けたので(3)にしました。写真には「友人とジンギスカン鍋をたのしむ(昭和11年8月、北平羊肉店にて)」という説明があるだけで店名は書いてないけど、鍋と焜炉の形、窓枠が資料その8の横光利一の写真とそっくりでしょう。正陽楼であることは請け合いです。横光の写真と同じように、インターネットで講義録を読んでいる人は、ここをクリックすれば、濱の家主人が正陽楼で焼いている写真へジャンプするから、似ていることを確認しなさい。

大河内は資料その4(1)の省略した箇所に、正陽楼のたれは鰻のたれと違って「ここのは無論使ひ捨てだが、醤油の外にどんな物がどれだけづつ混つてゐるのか知る由もない。そこが支那料理のむづかしい處だらう。(102)」とあり、たれの成分分析は諦めたけれど、焼き方はうるさかったと思われます。

なぜならばですよ、大河内は鋤焼きで「牛肉の真の味を出すのは、肉が鍋にこげつかない程度にたれがあって、焼くのが主で、煮るのは従でなくては旨くない。だから肉は、なるたけ薄く切って、必ず鍋に直接乗せたまま肉の上の面が半煮えになったときがたべごろだ。鍋をかき廻したり、肉を度々裏がえすことが最も悪い。肉の上に浮いてでた半煮えの旨い肉汁が飛んでしまうからだ。だから、すき焼きのいちばんむずかしいところは火加減とたれの味つけと量である(103)」と唱え、いつも仕切っていたそうですから、ジンギスカンでも、さっと焼くだけでよいと周りに言い聞かせながら、食べてたんじゃないかねえ。

正陽楼や蒙古で食べたことのある川島四郎は、食べ慣れた人々の焼き方を観察して、こう書いています。「ごく薄く切られた羊肉の端をはしでつまみあげ、はしでつまんだまま、熱く焼けた格子鍋の上を肉片でなでるようにして右に左に表に裏にと滑べらしつつ焦げ付かぬように焼いて、火が通れば、それにつけ汁をつけてするッと口に入れます。つまりはしで肉片をつまんだら最後、焼けて口に入れるまではしから離さないのです。(104)」とね。

火力がモデレートな北大生協のジンパセットではかなり無理ですが、資料その8や資料その12の写真を見れば一目瞭然、なでなで焼きが楽しめるとわかりますね。大きな焼き面を使い、薪をぼんぼん燃やす本場ならでは焼き方、食べ方だ。焦げ付き防止にまず野菜を敷いて、その上に肉を乗せるのが正しい焼き方と信じてきた人たちからイチャモンがつくかな。うっふっふ。

資料その12

(1)

ノート第一

<略>

劉煥東

瀛仙豫鞏

…………………………

北京――豊臺――黄村、――安定――-萬荘站――郎坊――

落垡――張荘――楊村、――北倉――西活――天津、

東華楼(廣東)正陽楼(成吉思汗)東興楼(山東)忠

信堂飯店(福建)厚徳福居(河南)

…………………………

瑠璃廠

白雲観、

支那の青年達

《中島敦》

(2)

<略>前門の前に北京最大の牌楼「正陽橋」があるが、ここから南にのびる繁華街が「前門大街」で「北京銀座」といわれた懐しい通りである。古い店舗や料理店が軒をならべ、烤羊肉(ジンギスカン焼)で有名な「正陽楼」で白酒を酌みながら羊肉をつついた思い出は、ほとんどの日本人が持っているであろう。<略>

《鈴木重吉》

(3)正陽楼で食べている理研所長大河内正敏(左)

| |

参考文献

上記(94)の出典は布利秋著「北支案内」385ページ、昭和13年5月、北支研究会出版=原本、

(95)は同410ページ、同、

(96)は安藤徳器著「北支那文化便覧」208ページ、昭和13年10月、生活社=原本、

(97)は安藤更生編「北京案内記」169ページ、昭和16年11月、新民印書館=原本、

(98)同380ページ、同、

(99)は中島敦著「中島敦全集」3巻329ページ、昭和58年9月、筑摩書房=原本、

(100)はキネマ旬報社編「キネマ旬報 日本映画監督全集」688号220ページ、昭和51年12月24日、キネマ旬報社=原本、

(101)は麻田平草編、写真と文鈴木重吉「北京の回想」ページ番号なし、昭和43年4月、恵雅堂出版=原本、

(102)は大河内正敏著「味覚」122ページ、昭和22年3月、有情社=原本、

(103)と資料その12(3)は星野芳郎ら編「20世紀を動かした人々 4 技術革新への道」340ページ、岸田純之助「大河内正敏」より、昭和38年2月、講談社=館内限定近デジ本、

(104)は主婦と生活社編「主婦と生活」14巻10号265ページ、川島四郎「成吉思汗料理考」より、昭和34年10月、主婦と生活社=館内限定近デジ本、

資料その12(1)は中島敦著「中島敦全集」3巻329ページ、昭和58年9月、筑摩書房=原本、

同(2)は鈴木重吉著「北京の回想」22ページ、昭和43年4月、恵雅堂出版=原本、

|

小説と詩にも正陽楼は出てきます。作家中薗英助の小説集「彷徨のとき」のなかの「黒い自由」に、正陽楼に新聞社の社旗をはためかせた車で乗り付ける話があります。資料その12(1)が、正陽楼の名前が出てくる個所ですが、中薗は昭和15年から北京の邦字紙「東亜日報」の記者でした。(105)

中薗は平成13年に雑誌「世界」に「遠人近文録」を連載し、その中で金史良という作家らとの交流を「北京飯店旧館にて」に書いたけれども「同じ場面を『黒い自由』(近代文学、五〇・六=『彷徨のとき』所収)という短篇の中にも組み入れているが、戦後間もなく気負っての執筆のせいもあってか、これはと疑う虚構が多い。ただ最初、前門外の正陽楼へ行くのに、邦字紙の社旗を立てた社用車を呼んで行ったとしているのは事実だったかなという気もする。(106)」と書いているので、私は正陽楼の思い出と認めて取り上げました。

(2)は岩手県出身の詩人及川均が戦後出した「焼酎詩集」にある詩です。及川は6年間岩手県内の小学校で教え、昭和15年から北京の邦人子弟のための小学校で教え、詩集「燕京章」を出しています。(107)日本酒向きの焼き鳥、煮込み、冷ややっこと並べておいて「焼酎詩集」らしく、突如チョンヤンローのカオヤンローときた。酔っぱらいの独り言みたいだが、ちゃんと韻を踏んでいる。はっはっは。

正陽楼は斯く詩にも出てくると、前後2行だけ引用すれば十分なんだが、ジンパ学は飲物及びその飲用者に及ぼす多様な影響も考察する学問であるし、盛大なるジンパの翌日なんか共感するところが多々あるので、全文転載で配りたいのだがね、及川氏の著作権を尊重して前半だけに留めました。本場カオヤンローの立派な思い出です。「精選日本近代詩全集」で全文は読めるのですが、底本の「焼酎詩集」の何ページに載っているかは岩手県立図書館に教えてもらいました。

資料その13

(1)黒い自由

「じゃあ、ここらで河岸を変えて、『正陽楼』の焼羊肉()を食べに行こうか」

白哲が面を輝かせ、何かそうした食べ物の話の続いた果てのこれが結論だとでもいうふうに、双手をうって立ち上った。

「天野さん。是非いっしょにどうでしょう」

金史良もスタンドに手をついて身を起こしたがら、こちらを見た。<146ページ>

間もなくK日報の社旗を立ててやって来た乗用車で、三人は前門前()の「正陽楼」へ向った。金史良と白哲は、酔い呆けたようにクッションにゆったりと身を埋めながら、ときどき何か大声で笑いあった。<略>

車は、黝々とうずくまった正陽門、前門と二つの門を横手に見て、たちまち前門外へと滑り出た。

賑やかな前門大街の角にある「正陽楼」の玄関へ突っかかるようにして停ると、ぼくは案内者の礼儀のように、一番先に車を飛び出したのである。

「焼羊肉もだが、まず、やっばり呑もうか」

古びた金泥の招牌を見上げたがら、金史良はこう言って白哲を振り返った。

二階の奥まった小部屋で、刷羊肉()を菜()にしてパイカルの酒宴が始まった。ぼくは、何かに憑かれたように酒をあおった。<150ページ>

今は、全てを甘受しよう。そして、この場を、いやまたあの逃れようのない網の目からも、自分自身の周囲の一切から逃亡し去ってしまいたい想いで一杯だった。車のスピードが、瞬間的に、誘い出したものだったとも言えぬことはない。今はそのスピードもなく、酔いどれた重たい足をひきずって、ぼくはのろのろと「正陽楼」を出た。<156ページ>

《中薗英助》

(2)わきめもふらず。ジグザグに。

生きてることの徒労のために。

まず一杯。

ウラニウム状の夜ともなれば。

こころもとなくなりますからね。

焼鳥。煮込み。ひややっこ。

正陽門外正陽楼()の烤羊肉()といきたいが。

どうにも輓近きゅうくつで。

ご存知のように不如意不随意。

しばらく軒昂を祝うには。

決してこれにかぎりまする。

一杯のあとにはまた一杯。

その一杯のあとにまた一杯。

胃の腑が承知しないまでは。

しかたがないから飲むまでです。<略>

《及川均》

| |

参考文献

上記(105)の出典は中薗英助著「定本彷徨のとき 中薗英助・初期中国連作小説集」、平成5年1月、批評社=原本、「黒い自由」の初出は「近代文学」昭和25年6月号)、

(106)は岩波書店編「世界」685号277ページ、平成13年3月、岩波書店=原本、

(107)は小海永二編「精選 日本近代詩全集」654ページ、昭和57年9月、ぎょうせい=原本、

資料その13(1)は中薗英助著「定本彷徨のとき 中薗英助・初期中国連作小説集」、平成5年1月、批評社=原本、「黒い自由」の初出は「近代文学」昭和25年6月号、

同(2)は及川均著「焼酎詩集」12ページ、昭和30年2月、日本未来派発行所

|

時間なので終わりますが、正陽楼はいつ開店したのかというと、1855年と書いた本があります。毎日新聞の中野謙二という記者が書いた「新北京歳時記」で「 羊肉は清の咸豊四年(一八五五年)に開店した前門外の正陽楼が最も歴史古く有名だったが、一九四二年惜しくも廃業した。(108)」そうです。 羊肉は清の咸豊四年(一八五五年)に開店した前門外の正陽楼が最も歴史古く有名だったが、一九四二年惜しくも廃業した。(108)」そうです。

1855年は日本の暦で見ると、嘉永7年から安政2年になります。これは嘉永7年の11月に安政に代わり、1カ月で安政元年が終わったためですが、これが事実とすると正陽楼は87年間営業したことになります。小森氏のいう「七百年あまりつづく生粋の蒙古料理の古舖」なんて、白髪三千丈もいいところですよね。

咸豊4年とする中野謙二氏の根拠はわかりませんが「北京の老舗」という本にヒントになることが書いてあります。北京市政協文史資料研究会が編集した原名「馳名京華的老号」を楊暁捷という人が和訳して平成2年に出た本です。正明斎という菓子の老舗の元社長夫人が語ったご先祖奮闘物語が載っていて、正陽楼の名が出てくるのです。その正明斎と正陽楼は、夫人からみて祖父に当たる孫学仁が始めた店だったのです。

「道光のはじめのころ」山東省から北京へ出てきた曾祖父孫某が酒を飲ませる屋台を始めた。やがて田舎から祖父を連れてきて手伝わせた。資金をためて「肉市の南端に一軒の酒屋が閉店したので、祖父はそれを買い取り、二人の店員と二三人の見習工をやとい、道光のころ正陽楼という酒屋を開店した。」そうです。正陽楼はあいまいですが、自分たちの正明斎の開店はその後で、同和治3年(1864年)(109)と明記しています。

この道光が、清国の道光帝の時代を指すとすれば、1820年から1850年まで在位していますから、遅くても1850年には正陽楼を始めていたことになり、中野謙二氏のいう1855年開業とは合いません。でも、田所竹彦氏の「したたかな隣人・中国」が1855年―1942年説の根拠と思われる本を引用しているので、孫引きになりますが、その個所を資料その14(1)としました。また、原本の同じ個所と思われるところの中山時子氏による訳文を同(2)としました。中野、田所、中山3氏の違いは、恐らく原本の咸豊四年は、正陽楼の始まりとも、ショワンヤンローの始まりとも取れる書き方をしているためと思われます。

資料その14

(1)

羊肉は、日本にも定着したシャシブシャブの本家で、一九五八年に中国財政経済出版社が出版した『中国名菜譜』第一輯によると、「このような食べ方は北京のイスラム料理店で早くからあったが、一般の中国料理店で扱ったのは清朝の咸豊四年(一八五五年)、北京前門外の正陽楼(一九四二年惜しくも廃業)が初めて」とある。さらに、イスラム教徒の丁子清が一九〇三年、北京・東安市場(文革で東風市場と改名)で開いた東来順の名物料理になった。<略> 羊肉は、日本にも定着したシャシブシャブの本家で、一九五八年に中国財政経済出版社が出版した『中国名菜譜』第一輯によると、「このような食べ方は北京のイスラム料理店で早くからあったが、一般の中国料理店で扱ったのは清朝の咸豊四年(一八五五年)、北京前門外の正陽楼(一九四二年惜しくも廃業)が初めて」とある。さらに、イスラム教徒の丁子清が一九〇三年、北京・東安市場(文革で東風市場と改名)で開いた東来順の名物料理になった。<略>

《田所竹彦》

(2)

この食べ方は、北京の回教料理店には以前からあったが、肉質がよくなかったので有名にはならなかった。清朝の咸豊四年〔西暦一八五五年〕、北京の前門外に正陽楼が開店し、この店が漢民族の料理店としてはじめて” 羊肉”を売り出した。肉を切る技術を改良し、肉質を高めたので味がよくなり、” 羊肉”を売り出した。肉を切る技術を改良し、肉質を高めたので味がよくなり、” 羊肉”は有名になり始めた。<略> 羊肉”は有名になり始めた。<略>

一九四二年、正陽楼が休業したので、東来順の” 羊肉”は北京最高の位置を独占した。<略> 羊肉”は北京最高の位置を独占した。<略>

《中山時子》

「成吉思汗料理の話」を書いた中野江漢は、著名な店として正陽楼と華芳園、龍海居の3店を挙げ「其の他は東安市場等の飲食店で、小さくやつて居るのも往々見かける。」けれども「元祖はなんといつても正陽楼である。この料理を百年継続して居るといふから、名物料理で而も野趣に富んで居る点に於て、東京駒形の『とぜう屋』と好一対である。私は現主の孫晋卿君とは懇意にして居るが、同君は常に『日本人によつて著名になつた支那料理は、をそらく烤羊肉だけでせう』といつて居た。(110)」と書いています。

閉店した1942年は、昭和でいえば17年です。その2月13日に北京で発行された井川克巳著「中国の風俗と食品」の北京主要中国料理店名録には「山東料理 正陽楼 前門外肉市 飯莊(111)」と載っているので、閉店は17年であってもこれより後と思われます。

「渡辺義介回想録」という本に八幡製鉄嘱託だった野本徳市氏が「北支の八カ月」という思い出があります。それによると野本さんら日本製鉄北支調査団が「昭和十七六月上旬渡支し」約5カ月、製鉄所の建設候補地を調査した。その間に渡辺義介団長が団員のために自費でいろいろな慰労会を催した。その1つに「正陽楼の羊肉料理」を挙げ「渡邊さんをとりかこんで、団員一同が自慢の珍味を賞玩しながら歓談に時の移るを覚えなかつた光景を思い出すだに楽しい限りである。(112)」と書いています。つまり正陽楼はカオヤンローが食べられる時期まで営業していたということですね。だから廃業閉店は9月以降と私はみているのです。

まあ、正陽楼は楽に半世紀を超える古い店であり、北京を訪れた邦人の多くが、そこでジンギスカンなる有名な料理を食べ、その独特の焼き方を土産話にした。本場で食べたのだからと、中庭とか入口前ででも記念写真を撮っていそうなものだと探していたら、食文化関係の古書研究を専門にしておられるある方から、大阪毎日新聞社が出していた月刊誌「家庭・生活」に正陽楼の写真が載っていたというお知らせと、そのコピーが送られてきたのです。ありがたく頂戴したそれが資料その15です。短い紹介と写真説明は原本のままです。

資料その15

北京の味覚

その一 思吉斯汗鍋

「烤羊肉()」日本人はこれを「ヂンギスカン鍋」といふ、仲

秋から冬へかけての味覚の北京では、日本人には一番愛

される料理の一つである、脂ののりきつた羊の肉を鉄の

鍋底を逆さにしたやうな器の上で、下から燃え上る薪の

煙を我慢して食べる鯵は何と言つても忘れられない粗野

な風味のある料理である

カメラ=安保久武

(1)羊肉をきざむ板場

(2)炉に柳の薪をくべる

(3)平らげられた羊肉の皿は次々に重ねられて二十皿位は知らぬ間に積る

(4)「たれ」の染みこんだ羊肉と薬味を炉上の鉄板上にてあぶる

(5)左手に焼餅右手に焼けた羊肉を

(6)酒は白酒(支那シヨウチユウ)つまみ物はニンニク、薄醤油のたれに薬味(葱とセリ)を入れて羊肉を浸たす

(7)院子(庭)で「思吉斯汗鍋」を囲む人々

(8)正宗得三郎が描いた挿絵の正陽楼の中庭

撮影したのは毎日新聞の安保久武というカメラマンです。本が出たのは支那事変、日中戦争の最中で日本軍が北京を占領していたときですから、その威光で(7)のような写真が撮れたのでしょう。これは2月号に掲載されたのですが、雪のない写真なので昭和15年秋の撮影でしょう。正陽楼は17年に閉店したのでジンパ学にとっては、まことに貴重な記録写真なのです。

(1)の説明は「刻む」ですが、大根や菜っ葉を刻むようなわけにはいかないよね。それにしても、生肉を薄造りみたいな薄さに切る腕前で、飯が食えるのですからたいしたもんです。

(2)の平らな焼き面とそれに合わせた炉は持ち歩きできますね。(4)の固定した焼き面の広い鍋とは別もので(7)の奥のテーブルに置かれているのがこれですね。焼き面と円周と同じ丸みを持った板、風除けらしいが、この風除け板を縁からぶら下げ、風の強いとき板側を風上に向け、薪の燃えすぎと焔の揺らぎを抑えるらしい。元ヨット部の私は風にこだわるのだ。はっはっは。

だから里見弴が「鐵火鉢と云つても、品の粗末さではそれに近いが、形は、一方に口が刳つてある具合など、寧ろ茶の湯で使ふ風爐に似て、もつとずつと大きく、かれこれひと擁へもあつたらうか。(113)」と描写した鉄火鉢はこれですね。

この焼き面、鍋はほぼ平らですから、正陽楼は何種類かの鍋と焜炉のセットを持っていて、里見が行ったとき人数に合わせて、もう少し大きくて「幅六七分の鐵板」を並べて「お供ほどの丸味に盛りあがつた(114)」焼き面を掛けたらしい。ともあれ、写真(2)と(4)から日本のジン鍋は全く形が違う。つまり食べ方はともかく、鍋は満蒙型を手本にしたという尽波説が正しいことがわかるでしょ。

(4)の焜炉は風除け板が焼き面の下を同じ丸みで囲み、薪を入れる開口部だけが開いている固定型とみられます。いま中国料理の本でカオヤンローの名店として紹介されている店の焜炉は、皆これのようです。くくりつけだから焼き面を広くして同時に多人数の客に使わせることができますね。

里見は「ジユウ/\いつて焼ける。滴つた脂が、ボロ/\ツと焔の舌をはいて燃えあがる。ほどよく焼けたところで、金網の上からいきなり口へ持つて行く。――と、かういふ順序なのだ。(115)」と書いたシーンが(5)だ。猫舌の私はやらない食べ方ですが、志賀直哉は正陽楼直伝といったかどうかわかりませんが、彼の短編「怪談」からこの食べ方に固執したことが察せられます。

(6)の薬味はどう見ても微塵切りではないね。肉に香りだけ付けばいいという考えなのかも知れません。(7)では手前に鉄棒を組んだ模様のあるゲートの上部が写っています。正宗得三郎が「満支一見」66回目の「成吉思汗料理」に付けた挿絵は(7)の奥の椅子のあたりからこのゲートの方を見た構図であり昭和5年に掲載されたのですから、それから10年、いくら繁昌してもテーブルの数は増やさなかったんですね。

講義録ではクリックによって、以前の講義録で使ったその絵が見られるようにしてみたら、エッジならパッと出るのに、クロームとファイアフォックスはページは出るけど絵にジャンプしないので(8)として直接見てもらうことにしました。

そうそう、撮影した安保さんの経歴と安保さんの北京を紹介しましょう。安保さんは明治45年生まれ、オリエンタル写真学校を出て新聞聯合社に入社、昭和10年に当時は東京日日という社名だった毎日新聞社に移り、13年から北京支局にいて16年6月に本社に戻りました。だから、いまさっきいったように撮影は15年秋でしょう。後に事業部長を経て東京本社編集局顧問も務めました。(116)

安保さんが書いたものを探したら「月刊しにか」の「森の都――北京」がありました。見開き2ページで3分の4は北京市街の木々のことですが、最後の8行は資料その16に取り込んだ食べ物の思い出でした。北京は木より食べ物だよという本音がうかがえます。「五年余」の北京暮らしとあり経歴と合わないのは、雇員として毎日に採用されたときから北京支局にいて、3年後に正社員の支局員になったからでしょう。

資料その16

<略> だが何といっても大きな魅力は食べ物。それも有名料理店というのではなく庶民的な食べ物の何と豊富だったことか、夜業に疲れ冷えた私たちの体を癒してくれた、大きな豚の骨をだしにしたホントンの熱い汁の味、少々懐が暖かければ烤羊肉(ジンギスカン)の豪快な雰囲気、羊の肉を焼く煙が夜空に高く昇るのを眺めながらバイカルを傾けては肉の皿を積み重ねていくあの騒々しい雰囲気の中での味は格別。羊肉は苦手という人には烤牛肉という店も在り、その店の粟の粥のとろけるような甘さも、こう書いていると思い出しながらよだれがでそうになってしまう。僅か五年余の私の生活でも次から次へと尽きぬ思い出に、北京は奥深かったという思いでいっぱいです。

(あぼひさたけ・元毎日新聞北京支局員)

これではアボとなっているが「別冊新聞研究」は、名字はヤスホと書いてある。アボが正しいようだが、私らは安保反対とデモをやったので、ついアンポと読んでしまう、ふっふっふ。

はい、これまで正陽楼の写真は、濱の家の富山さんが食べているところなど限られた角度からの3点しか見付かっていませんといってきたんだが、これで在りし日の正陽楼の中庭全体がわかるようになったので、私も安心しました。この写真の存在を教えて下さったあるお方のご厚意に感謝しつつ、これで終わります。

(文献によるジンギスカン関係の史実考証という研究の性質上、著作権侵害にならないよう引用などの明示を心掛けて全ページを制作しておりますが、お気づきの点がありましたら jinpagaku@gmail.com 尽波満洲男へご一報下さるようお願いします)

| |

参考文献

上記(108)の出典は中野謙二著「新北京歳時記」252ページ、昭和年5月、東方書店=原本、

(109)は北京市政協文史資料研究委員会編・楊暁捷訳「北京の老舗」132ページ、平成2年9月、心交社=原本、

資料その14(1)は田所竹彦著「したたかな隣人・中国」125ページ、昭和55年2月、朝日ソノラマ=原本、

同(2)は中山時子訳「中国名菜譜 北方編」28ページ、昭和52年10月、柴田書店=原本、

(110)は食道楽社編「食道楽」5年10号2ページ、中野江漢「成吉思汗料理の話」、昭和6年10月、食道楽社=原本、

(111)は井川克巳著「中国の風俗と食品」207ページ、昭和17年2月、華北交通社員会=原本、

(112)は渡辺義介回想録編纂委員会編「渡辺義介回想録」548ページ、昭和32年5月、八幡製鉄株式会社渡辺義介回想録編纂委員会=原本、

資料その15(1)~(7)は(大阪毎日新聞社編「家庭・生活」7巻2号12ページ、昭和16年2月、大阪毎日新聞社=原本、

(113)と(114)と(115)と資料その15(8)は昭和5年6月13日付時事新報夕刊1面、里見弴著、正宗得三郎画「満支一見」66回=マイクロフィルム、

(116)は日本新聞協会編「別冊新聞研究 聴きとりでつづる新聞史」33号49ページ、安保久武「報道写真の草分け 」より、平成8年12月、新聞協会=館内限定近デジ本、

資料その16は大修館書店編「月刊しにか」3巻3号4ページ、安保久武「森の都――北京」より、平成4年3月、大修館書店=原本

|

|