映画に観るスターリン批判

(宮地作成)

(注)、これは、『象40号』(2001年夏)に掲載されたものです。『象(しょう)』は東海地方の総合文芸誌で、水田洋氏が編集責任になっています。HPに載せるにあたり、その文に4つの映画シーンの〔3DCGによる加工画像〕を入れました。〔3DCG画像〕は宮地徹の加工・作成です。

〔目次〕

1、アンドレイ・タルコフスキー『鏡』 1975年作品

2、ニキータ・ミハルコフ『太陽に灼かれて』 1994年作品

3、アレクセイ・ゲルマン『フルスタリョフ、車を!』 1998年作品

(関連ファイル) 健一MENUに戻る

ニコラ・ヴェルト『ソ連における弾圧体制の犠牲者』

塩川伸明『「スターリニズムの犠牲」の規模』 粛清データ

ブレジンスキー『大いなる失敗』 犠牲者の数

タルコフスキー googleで検索

文学におけるスターリン批判では、オーウェル『動物農場』『1984年』、ソルジェニーツィン『収容所群島』や中・長編小説があります。また個人的記録としても、ギンズブルグ『明るい夜暗い昼』、アンナ・ラーリナ『夫ブハーリンの思い出』など多数あります。

歴史書、スターリン研究文献は、ロイ・メドヴェージェフ『共産主義とは何か』をはじめ、世界で数千あり、個々の論文・データを含めれば数万にもなるでしょう。

ところが、映画でのスターリン批判となると、きわめて限られた作品になります。スターリンの東欧における粛清事件を正面から描いたのは、コスタ・ガブラス監督『告白』ですが、これは仏・伊合作でした。それは、1951年のチェコ・スランスキー裁判手記のアルトゥール・ロンドン著『自白(プラハ裁判煉獄記)』を原作としたもので、イヴ・モンタン、シモーニュ・シニョレの迫真の演技とあいまって、強烈な印象を与えました。

ポーランド、チェコ、ユーゴ映画では、それぞれの社会主義体制下での抑圧・弾圧を描いているとしても、スターリン批判はその背景としてあり、直接的なものではありません。1944年8月、ポーランドの自力解放に立ち上がった地下組織軍4万人によるワルシャワ蜂起は、63昼夜にわたってたたかわれました。しかし対岸に到着していたソ連軍が救援の手をさしのべず、ナチスによって壊滅させられました。そして『地下水道』でも抵抗を続けた全員をふくめ、30万人の市民が殺されました。これは、“反ファシズム統一戦線の限界点、本質”を浮き彫りにし、さらに“冷戦の開始”を告げる象徴的な出来事でした。アンジェイ・ワイダ監督『地下水道』『灰とダイヤモンド』『聖週間』などは、いずれもワルシャワ蜂起を直接・間接に描くなかで、ナチスによるワルシャワ蜂起軍・市民30万人の大量殺戮を許したスターリンの責任を背景として告発しています。

旧ソ連映画、現ロシア映画では、直接的に、正面きって、スターリン体制・粛清事件を告発したものはありません。ただ、その中で、スターリン粛清をその基本的背景テーマにすえて描いた、芸術的に優れた作品も現われてきています。アンドレイ・タルコフスキー『鏡』、ニキータ・ミハルコフ『太陽に灼かれて』、アレクセイ・ゲルマン『フルスタリョフ、車を!』の3本と、そこでのスターリン批判の描き方の変遷を考えます。ただ、タルコフスキーはともかくも、3監督の熱狂的ファン以外にはあまり知られていないので、その経歴、映画ストーリーも若干書きつつ、考察します。

1、アンドレイ・タルコフスキー『鏡』 1975年作品

タルコフスキーは、1932年生まれで、生涯に8本の作品を撮りました。その詩的映像、水・風などの繊細な描写をつうじて熱狂的なファンを持っています。私(宮地)も8本すべてを観て、ファンの一人になりました。インターネットで『タルコフスキー』を検索すると、3000件以上のファイル・リストが出ます。彼の作品では『僕の村は戦場だった』『惑星ソラリス』が有名ですが、全作品の背景を貫く体制拒絶性、宗教性、独自の難解な構成などで、ソ連当局、国家映画省からいつもきびしい批判を受けました。

1967年の『アンドレイ・ルブリョフ』は、イコン(聖像画)画家の伝記です。しかし、その内容が、「反ソ的・反歴史的・反愛国的映画」とレッテルを貼られ、批判にさらされ、5年間公開されず、映画製作もその後6年間禁止されました。それは、宗教否認を原則とするソヴェト体制をわざと無視して、社会の根源に横たわる偉大なロシアの苦悩と庶民の立ち上がるエネルギーを浮き彫りにしたものでした。

アンドレイ・ルブリョフの作品、イコン(聖像画)『三位一体』

白黒映画のラストシーンは、一転してカラーでイコンを多数表示

1975年の『鏡』は、彼の自伝的内容の作品です。ストーリーは、私(作者)による一人称形式で進行し、鏡はさまざまな人を映し出し、同時にその後にいる彼自身を映します。私の見たもの、思ったこと、想い出を、偶然の連想に導かれて描いていく複雑な構成になっています。夢の中で、自分が生まれた祖父の家、鏡に写る水に濡れた母の髪、1935年、田舎の干草置場で火事があり、その日から父がいなくなったシーンがつらなります。

その構成は、ソ連の社会主義リアリズムから離脱し、抽象的・難解といえるものでしたが、表面的にはスターリン批判を直接示していません。しかし、ソ連当局は、『アンドレイ・ルブリョフ』に続いて、これもきびしく批判しました。彼らは、何をスターリン批判、ソヴェト体制批判として、敏感に捉えたのでしょうか。

映画を観ても、タルコフスキーは、単純にスターリン・体制批判という政治的意図に基づいて製作したものとはいえません。しかし、全編にただようのは、ソヴェト体制の重苦しさから逃れて、人間の真実と自由に生きたいという願望がにじみ出ています。

冒頭に、どもりの少年を催眠術療法で治療するテレビ中継のエピソードが出ます。その少年は、どもりを克服し、「私は話せます」の一語を発するのです。それは、ある人々はどもらされている。だが、真に言おうと思い、言えると信じたとき、人はどもらず、正しく話すことができるのだという“喋る自由の獲得”を暗示しています。

次の納屋火事シーンは、詩人の父が去った1935年に起きます。その年から、スターリン大テロルが走り出し、火事は、大粛清の発端と父粛清を示しているともとれます。そして、突然起る風によって、草原の草がなびき、森の木々がざわめく情景は、〈私〉の悲哀のモチーフとして繰り返し現われます。

その後、印刷工場に勤めていた母が、校正ミス(スターリンに関する政治論文?)をしたのではないかと思い込み、横なぐりの激しい雨のなかを、青ざめて、印刷所へ駆けて行くシーンが出ます。これは、誤植か校正ミスだけでも粛清される血なまぐさい事件を象徴しています。ソ連における数千万人の粛清体験者が観れば、このシーンが何を意味するのかを正確に読み取ることでしょう。

これらの断片的エピソード、繊細な水と風の詩的映像をつなぐなかで、その前衛的構成と象徴性は、ソヴェト体制の社会主義リアリズム映画手法に真っ向から対決する作品となりました。

さらに、『鏡』の主人公〈私〉は、「詩人は人の心を感動させるために存在し、偶像崇拝者を教育するためではないんだ」と明言します。この「偶像崇拝者」せりふからは、ソ連当局が、なぜ『鏡』にたいしても、強烈な批判をしたのかもうなづけます。

タルコフスキーは、その象徴的映像と、モザイク的な難解構成とで、ソヴェト体制批判という根本的モチーフをカムフラージュするつもりだったのかもしれません。ただ、批判の根底にあるのは単純ではありません。彼が、全8本の作品において、次第に思いを深め、一貫して追求したのは、ロシアの国民性、ロシア文化の意味であり、技術文明の支配する現代におけるロシア正教的な聖性回復の可能性でした。それは、『ノスタルジア』『サクリファイス』に濃厚に表れます。それを追及すればするほど、彼の志向と作品は、ソヴェトの持つ不気味な官僚機構の巨大な網目を根底から否定する性質を持ちました。最後の作品となる『サクリファイス』は、亡命後でなければ撮れない内容である世界核戦争警告と否定の自己犠牲(サクリファイス)行為を示した映画でした。

この作品は、さまざまな国際賞を受賞しました。彼は、1986年、54歳、肺がんのため、亡命先のパリで死去しました。

2、ニキータ・ミハルコフ『太陽に灼かれて』 1994年作品

ミハルコフは、1945年生まれで、俳優として映画14本に出演し、監督として13本を撮りました。それらは高い評価を受け、多くの国際賞を受けています。この作品では、監督・脚本・主演をしました。。これは、1994年度アカデミー賞最優秀外国映画賞と同年度カンヌ国際映画賞審査員グランプリを受賞しました。

映画の舞台は、1936年夏、スターリン粛清が荒れ狂っているソ連です。監督自身が演ずる主人公コトフ大佐は、内戦で戦功を挙げた赤軍の英雄で、ソヴェト体制エリートの一人です。妻マリア、一人娘と夏の休暇を過ごすモスクワ郊外の特権階級別荘地で物語は進行します。太陽の光、川辺の草、水の輝き、少女の笑顔が、監督のチェーホフ小説映画化2本と同じく、チェーホフ的情景アプローチで描かれます。そこに、家族や大佐の妻と関係のあった青年が、10年ぶりに帰ってきました。彼は、秘密政治警察NKVD要員で、多くの将軍たちを密告し、処刑していました。青年は、コトフ大佐に、クレムリンへの連行を、ひそかに告げます。

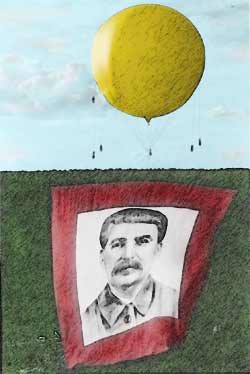

家族に逮捕の事実を告げないで、NKVDの黒い車に乗せられて連行されていく前方に「スターリンの写真をつけた巨大な気球」が悠然と浮かびます。その途中で、顔見知りの運転手に出会い、NKVD要員は、大佐逮捕の秘密を守るために運転手を射殺し、それに抗議した大佐をめった打ちに殴り、血まみれにして手錠をかけました。

ただ、映画では、ソ連エリートとして粛清から超然としているはずの革命英雄が連行される理由を何一つ説明していません。1936年から38年のスターリン大テロルでは、逮捕・拷問され、処刑され、強制収容所送りになった700万人は、密告に基づく「人民の敵」というだけで、その根拠となる理由などはなかったのです。

ミハルコフ監督は、この映画で、美しいロシアの大地と特権階級の優雅な休暇生活を描く一方で、その全体をおおうスターリン粛清を、2つの映像を何回も挿入することで象徴させました。

一つは、「スターリンの写真をつけた巨大な気球」で、なんの脈絡もなく随所に入れました。それは、スターリン秘密政治警察の網の目が、空から全土をくまなく見渡していることを暗示しました。

連行中の殴打で血まみれの大佐とNKVDの車の前

に現われる「スターリンの写真をつけた巨大な気球」

二つは、突如現われる「火の玉」(=太陽)です。それは、空中にとどまったり、突進して森を焦がし、さまざまな物を焼き、ラストシーン近くで、大佐を連行した青年のアパートにも入り込んで、彼をピストル自殺に追い込みました。これら2つの物体は、後半に行くにつれて、その出現頻度が増える構成になっています。

突如現われる「火の玉」(=偽りの太陽)

突進してロシアの森を焦がし、ロシア人を殺す

映画タイトル『太陽に灼かれて』の本来の意味は、「太陽によって疲れさせられた、苦しめられた」というニュアンスで、映画音楽としても曲目『疲れた太陽』が何度も歌われます。ラストシーンは、6歳の一人娘ナージャが、父の逮捕も知らず、小麦色の草原を駆けていきながら歌います。「朱に染まった波の間から/偽りの太陽が昇り始める」。

その歌と合わせて、テロップが流れます。

『陸軍大佐コトフ、1936年8月12日銃殺。1956年11月27日名誉回復』

『マリア・コトヴァ、禁固10年。1940年収容所で死亡。1956年11月27日名誉回復』

『ナージヤ・コトヴァ、母親とともに、1936年6月12日逮捕。1956年11月27日名誉回復。現在カザフスタン在住。音楽学校勤務』

ミハルコフ監督は、作品の意図を次のように語っています。「この映画で私が描きたかったのは、情熱や愛についてです。不幸な時代を裁くのではなく、その悲劇を、流血の時にあってなお、生きていかねばならなかった人間の痛みをえがきたかったのです」「個人的な考えとして、私は1917年以降のいかなる政府も合法的とは認めていない。なぜなら彼らの権力は暴力と流血とによって得たものだからです。これは革命という名の“偽りの太陽”に灼かれた犠牲者たちに捧げた作品です」。

『太陽』、その映像である「火の玉」とは、革命、あるいはスターリンの象徴であり、明るい理想と希望によって、人々を照らし出すとともに、残酷なまでに暴力的な「火の玉」でロシアを焼き尽くすという両義性を持ちました。

タルコフスキーは、1975年時点で、ソヴェト体制批判を強烈に秘めつつも、作品のモザイク構成、自伝スタイル、象徴的映像で、その批判をカムフラージュしなければなりませんでした。それと比べて、ミハルコフは、ソ連崩壊後の1994年作品として、明白な製作意図を公表し、映像でも連行、暴行、射殺、粛清データを表現することができたのは、やはり時代の変化でしょうか。

ミハルコフは、インタビューで次のように答えました。「墓に入れられた人間などはまだましな方で、ある日突然、何の前ぶれもなく行方不明になり、そのまま帰って来なかった人間も大勢いるんだ。彼らの無念はいつかは誰かが語らなければならない。体制が変わったから、という日和見的な理由ではなく、この国に生まれ育った人間として、真正面から見すえなければならないテーマなんだ」「あのキャラクターは私自身が作ったものだ。いや、正確には、あの時代の何万人もの犠牲者がコトフ大佐という人間を創り上げたと言うべきだろう。私は『太陽に灼かれて』という映画をこうした自分のロシアの同志に捧げるために作ったんだ」。

3、アレクセイ・ゲルマン『フルスタリョフ、車を!』 1998年作品

ゲルマンは、1938年生まれで、監督作品の最初の3本とも、ソ連国内でいつも非公開となり、映画人同盟からも追放されました。そのテーマは、硬直化した国家イデオロギーと庶民の常識との食い違いを、戦時下や1935年を時代背景として、リアルなタッチで描くものでした。1971年製作『道中の点検』は、戦争や30年代の神話を崩壊させたと、映画人同盟から非難され、15年間もモスクワ公開は認められませんでした。

この映画の主人公は、モスクワにある病院の脳外科医で、赤軍の将軍です。ストーリーの前半は、その病院、大家族、愛人、アルコールの生活が、グロテスクと哄笑を伴って描かれます。舞台は、1953年3月5日のスターリンの最期をめぐる局面で、スターリン独裁は最高潮に達していました。

そこには、将軍の替え玉、KGB、迫害されたユダヤ人双子、政治家などが、一見脈絡なく登場し、マーチン・スコセッシ監督が「何が何だかわからないが、すごいパワーだ」と評したように、1953年当時の広大で混沌としたロシアに生きる人々を多面的に描きました。

ゲルマンは、「ロシアの人々は、今日まで『ロシアはいつまでもロシアだ』というドストエフスキーの言葉と共産主義に苦しめられてきた」とインタビューに答えています。そのロシア人と1953年の共産主義システムを浮き彫りにしようとしたといえます。たしかに、映像の魅力と迫力は、『カラマーゾフの兄弟』や『悪霊』の世界を彷彿とさせるものがあります。監督自身も「映画の空気は、ドストエフスキーのペテルブルグで、それは誰もが心に抱いている現実だ」と言っています。

ストーリーは、半ばから一転して、将軍のまわりをうろつくKGBの影、逮捕の危険、強制収容所連行の囚人護送車内でのすざまじい集団的拷問シーンに移ります。その背景には、1953年1月に、スターリンの指示の下、KGBが企てた「医師団陰謀事件」があります。その事件とは、クレムリンに勤めるユダヤ人医師団が、共産党指導者たちを殺す計画を持っていたとするもので、「白衣を着た殺人者」「根なし草のコスモポリタン」と断罪し、ヒットラーと同様、ソ連における反ユダヤ主義に基づくものでした。「白衣の医師によるスパイ・テロ容疑」としてユダヤ人系医学部教授16人が逮捕され、次の展開になるときに、独裁者スターリンの死によって事件は中断し、医師たちはベリヤによって釈放されました。

映画では、囚人護送車内で拷問最中に、トップの指令で将軍が突然解放され、ある別荘に連行され、スターリン側近のベリヤに「要人を診ろ」と言われます。死にかけた病人の枕元に行かされ、最初はそれがスターリンとは気づきません。その異臭を放つ瀕死のスターリン、口から泡を吹くスターリンの腹をさするシーン、ベリヤが傍で見守るシーンが続きます。この“聖なる存在”の汚辱にまみれた生身の姿を、ロシア映画で初めて映したことは、従来からのスターリン批判のまなざしと異なる、醒めたスターリン像があります。1953年におけるスターリンの肉体の死から、この映画における「スターリンの死後硬直」を直接的映像化するまでには、ソ連・ロシア国内で45年間かかったのです。

タイトルの『フルスタリョフ、車を!』は、スターリンが、いまわの際に側近に命じた言葉とのことですが、映画ではベリヤが、スターリンの死を見届けて、ドアを開けて叫んだシーンになっています。

(左から)口から泡をふくスターリン、見守るベリヤ

連行・拷問最中に連れてこられた脳外科医・将軍

ゲルマンは、最初の3本がすべて批判され、ペレストロイカによって4本目を作るまで、16年間も映画を撮ることが許されませんでした。

彼は、インタビューで、従来のソ連映画、今度の作品について語っています。「人は誠実さと嘘を見分けることができる。私たちが撮ってきたのは、国家によって管理され、政治宣伝に使われ、命令によって大衆化させられた映画だった。誠実な映画でなかった。だからみんな映画を観なくなったんだ」「ソヴェトでは、すべてをねじまげて映画を作ってきた。だから真実を語るだけでも大変なことなのだ」「この映画は、霧のように消えた、ある時代へのお別れであり、人々、当時の状況へのお別れなのだ。そして最後に、主人公は自分の本来の生活を取り戻す」。

3人の監督とも、「私と母、家族」「内戦と革命の英雄コトフ大佐と家族」「脳外科医の赤軍将軍と家族」の人生を中心にすえ、直接的にスターリン体制全体を描いていません。

タルコフスキーは、『アンドレイ・ルブリョフ』以降の6作品で、聖なるロシアの大地と人々、そこでの宗教的雰囲気を、多様な水、風の繊細、濃厚なシーンをふんだんに挿入して、映像詩というべき作品世界を作り上げました。それは、ソルジェニーツィンの短編小説『マトリョーナの家』や、西側追放後の『嘘によらず生きよ』のメッセージに共通するものがあります。タルコフスキーとソルジェニーツィンは、母なるロシア、ロシア正教的宗教性復活を理想とする立場からの、宗教全面否定の社会主義体制批判ともいえます。

旧ソ連、現ロシアにおけるスターリン批判の思想的立場は、いろいろありますが、一応、4つに分類できます。第一、レーニンとその時期の社会主義を支持、正当化し、スターリン以後は、その大テロルを含めて全面否定するものです。第二、フルシチョフのスターリン批判のように、誤りをすべてスターリンの個人的資質・独裁にすり替え、矮小化して、ソ連型社会主義の一貫した正当性を擁護するレベルのものです。第三、マルクス・レーニンの革命理論と、ロシアでの実践そのものが根本的誤りであり、レーニン・スターリンの革命そのものを1917年当初から理論的に否定するものです。第四、大ロシア主義、宗教性の立場から、レーニン・スターリンを同一の継続と見て、レーニン以来の宗教弾圧・教会破壊・聖職者全員粛清型社会主義システムを批判するものです。

ソルジェニーツィンは、西側追放後、この第四の立場、主張を鮮明に打ち出しました。タルコフスキーは、彼ほどでないにしても、それに共通する思想的立場からの社会主義体制批判を秘めています。『僕の村は戦場だった』は、はちきれるような、みずみずしい生の輝きを映し出しましたが、少年が戦争に参加していくシーン、ナチスに殺されたことがわかるラストシーンも合わせて、プロパガンダ型の社会主義祖国防衛戦争という愛国主義的描き方を否定して、鮮烈な反戦映画になっていました。

ミハルコフは、チェーホフの『プラトーノフ』『子犬を連れた夫人』を映画化した2作品で、その名を一躍世界に広めました。この映画でも、特権階級となっている革命英雄と家族が、1936年夏、別荘地で交わるロシア大地と人々を叙情豊かに描くことで、チェーホフ的世界を、3度目の映像として再現しました。ただし、同じ特権階級社会を描くにしても、チェーホフの徐々に崩れていく上流・貴族社会を哀歓をもって描くのとちがって、社会主義テロルが突然、“2つの象徴的物体”の形をとって、狂暴に襲いかかるという結末になりました。

ゲルマンは、映画の前半で、意識的にドストエフスキー的世界を映像にしました。しかも、映画のヒロインの一人を「ソーニャ・マルメラードワ」とし、殺し屋の名を「カラマーゾフ」としました。監督は、インタビューで「私はドストエフスキーに近づきたかったのだ。彼は、自分の時代について語るとき、それと同時に来るべき時代についても語っている」と話しています。

3人の監督は、こうして、ロシアの情景、そこに生きる人々を、それぞれ3人の作家たちと共通の舞台設定で、生々しく映し出しました。ただ3人ともが、スターリン死後のブレジネフ体制下でも、映画製作の自由、表現の自由を与えられませんでした。それどころか、彼らは、いつも体制側からの非難・批判にさらされ、タルコフスキーは6年間、ゲルマンは16年間も、その自由を剥奪されていたのです。ようやく表現の自由を手に入れるのには、スターリン死後、1991年ソ連崩壊まで、さらに38年間の“どもり”の期間を要しました。

『鏡』において、どもりの少年が「私は話せます」の一言を発するシーン、『フルスタリョフ、車を!』で、KGBが張込みで乗っていた車の中を覗いたボイラーマンが、その理由だけで10年間強制収容所送りになり、スターリンの死で釈放され、収容所で覚えた英語「Freedom!」を何度も叫ぶシーンに、抑圧への怒り、自由への渇望がにじみ出ていました。監督たちが描いた人間像は、ミハルコフが言うように「あの時代の何万人もの犠牲者がコトフ大佐という人間を作り上げた」のです。

スターリニズムの犠牲の規模は、現在に至るも推計でしか分かりません。それは、最低2000万人から多くは5000万人と言われています。『労働運動研究2001年2月号』に、ニコラ・ヴェルト『ソ連における弾圧体制の犠牲者』論文(2000年10月発表)が載っており、そこに4分類データがあります。第1分類、刑法による「反革命罪」は、(1)有罪者総数4,060,306人、(2)うち死刑799,473人です。実数は100万人と推定しています。犠牲者第2分類は、強制収容所抑留者数850万人以上、そこでの死者150万人がいます。第3分類、流刑・強制移送者600万人と死者150万人です。第4分類、飢饉3回における死亡者は1150万人にのぼります。これら死者だけでも、4分野で合計1550万人になります。

3作品は、主人公たちの2000万倍以上におよぶ犠牲者に捧げられた墓碑銘となりました。

以上 健一MENUに戻る

(関連ファイル)

ニコラ・ヴェルト『ソ連における弾圧体制の犠牲者』

塩川伸明『「スターリニズムの犠牲」の規模』 粛清データ

ブレジンスキー『大いなる失敗』 犠牲者の数

タルコフスキー googleで検索