5

雑感

誰の句を読んでも親しめないのが此頃だ。三十年前に親しく拝むように読んだ子規の句を読んでみても、その頃味わった心持ちの面影はあるが、実際の味は求むれどもほのかなりだ。廿年代に愛読した太祇なども今読んでみるとてんで昔の面影はない。此の句はえらい感心した心であったがと思って読んでみても、とんと以前のような心持ちが浮かばない。太祇などは句々ことごとく感心したものであるのに、今見るとどの句もどの句も感心しない。

なぜ感心しないのであろうかと考えてみるに、年齢の関係もあろう。時代の関係もあろう。が、眼目は此の頃の自分の心のをり場から見て、大凡の俳句の舞台にあきたらなくなったからであろう。蕪村にしたところで以前は十が十とも名吟のように礼賛した句が、今では一つもかんしんしない。蕪村はどうしてこんな句を飽きしようもなく作ったのだなと思う位である。これ迄蕪村々々といって来たのは蕪村の句の音調につられたり外形にみせられていたのだが、くりかえしくりかえし読み味わう間に、音律外形ではつなげない破綻が出来てきたのである。

ありていに言わば蕪村の俳句は装飾画的はいくで、しんみりと話し相手になるような俳句は無い。言わば蕪村の句は、春の花見のうかれ相手の句といったらよい。蕪村という人は本来一個の自己を見出したか見出さないか分からぬ程度で調子に乗って一生を送ったほどの表現しか俳句にはあらわれていない。今でも蕪村の研究する人もあろうし蕪村の句を賞玩する人もあろうが、蕪村という人は元来俳句にあらわれたところで見れば人間の表面だけで終わったように見える。

なにも蕪村こうげきをするのではない。一茶なども面白い面白いと読んだが今では同感出来ない。元禄の俳人でも今よんで見てなるほどと思う句はとても探せない。まず今日読んで親しめる句集は猿蓑でない。明烏でもない。芭蕉の句そればかりである。いかにも芭蕉の句はよい。芭蕉の句でもまず一流と名づくべきものは二十句は無い。この十数句がそれ丈で芭蕉であると思う。芭蕉の句をよんで、ひびきの強弱によって階次をつけて見ると六段七段にいる。その六七段の句でもどことなく全人生的のやるせないひびきを持っている。ここが芭蕉の生活がいつも淋しい淋しいやるせないものであったことがわかる。

あかあかと日はつれなくも秋の風

これは芭蕉の全生涯をつらぬいた句(スガタ)だ。やるせない。やるせない。これが芭蕉の声だ。芭蕉の生命はこのやるせないということを離れては味わえない。芭蕉はいつもつれない、やるせない生活をしていたものであろう。それゆえに、そのやるせなさを忘却せしめる底の風景に接したときに、ばく発的にそのやるせなさから解脱した時の声それが芭蕉の名句になったといってよい。芭蕉の名吟は皆名所の句だ。やるせない生活を破って、やるせない生活にとどこうろうとする芭蕉をおだててう頂天にならした風景が芭蕉の名句になった。芭蕉の名句は、芭蕉が、やるせなさの淵に沈潜していたということが普通以上によりよく風景を見せしめたといってよい。

明治以降では古人に誇るに足るべきはいくは十句はあるまい。時代の色彩としては明治大正昭和がある。それはただ当年の耳目の価値のみで、通覧してみたら、特色としては影の薄いものであろう。現今ほととぎす誌流のはいくが其の方面の人達の目には天下を風靡しまた天下を代表しているように思われているようであるが、その眼光のにぶさ、見識のひくさは元禄天明に比ぶべくもない。けれども、よく言いこなして瞬間の写生技術に到ってはたしかに特色である。ただ惜しむらくは人生の表面描写にとどまって自己の真面目のどんぞこをうつした句はほとんど見うけられないのは遺憾だ。(昭和六年『魚島』十月号所載)

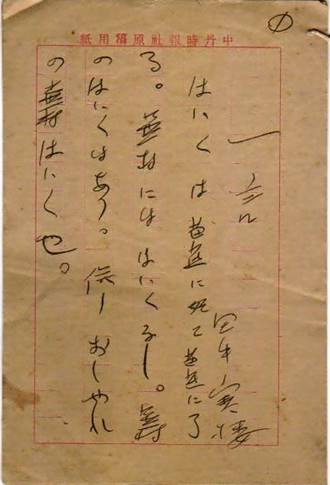

一言

はいくは芭蕉に始て芭蕉に了る。蕪村にははいくなし。蕪村のはいくはあり。併しおしゃれの蕪村はいく也。一茶のふて、それは一茶の記録としてあり。はい句というほどでは無し。子規の区にはぶなものあり。すなおで柔軟なよいものがある。碧梧桐の句はすかぬ。碧梧桐の議論は賛成。碧梧桐の字はよい。現代碧梧桐の字と並べて見うべき書はまず無い。山陰三朝隠棲の獨山の書は色けがすぎて飽く。明治では子規。その後では碧梧桐一人。はいくは天地をわがものにしてからのことで、天地を対象としてよむ棚の句は全集を百篇出しても反故だ。この頃のはいくは別して実入りがわるい。煙草をすうように容易になったからだ。はいくは生命の呼吸だということをきづかぬ。(昭和六年『魚島』十月号所載)