肥満度が増えると死亡率が上がりますよとグラフを示し、BMI22が1番良いと説明する。しかしアメリカ人で決められた値が、果たして、そのまま日本人にあてはまるのであろうか?

肥満と体重は相関しないことに、注意すべきである。都会では見かけは痩せているのに内蔵肥満が蔓延し、与那国島では、見かけは肥満なのに、健康で、コレステロールも低く、血圧も正常の人が多いのである。

都会においては若い人のカロリー制限が難治性の精神障害をきたし、過食症を起こし、食べたものを吐くことで、見かけ上は正常の体型をたもっている若い女性が増えている。

カロリー制限はやるべきではないのである。

ここで本題に入ろう、1人の人間の中に2人の人間がいる、言い換えると2つの大脳がある。

繰り返すが、心理学的二重性の問題ではない、脳科学的にである。

視床下部には食欲を増す中枢と食欲を抑制する中枢が存在します。

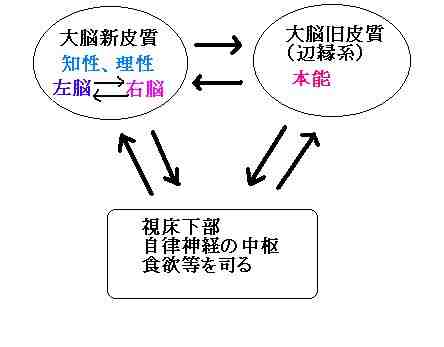

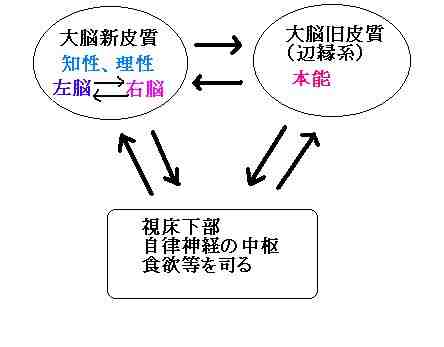

上図のように人間の大脳は大脳新皮質と大脳旧皮質(大脳辺縁系)という2つの大脳にわかれており、

大脳辺縁系は旧皮質とも呼ばれ

、動物一般に存在し生きていくための本能が入っています。

一方、大脳新皮質はその大脳辺縁系を包むように、人間で大きく発達しています。大脳新皮質はさらに左脳と右脳に分かれ、左脳は計算など理科的な働き、右脳は芸術など文科的働きをします。

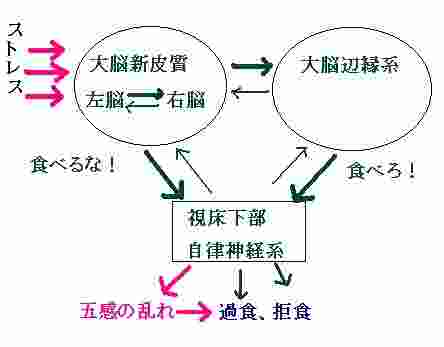

大脳新皮質と大脳辺縁系が仲むつまじい夫婦のように、うまくいい関係にあるときは、その子供である視床下部もいい子に育ち、食欲も正常に働くのですが、外部から過剰なストレスがかかりますと下の図のように一方からの伝達が強くなり、夫婦の関係がうまくいかなくなり、子供である視床下部の働きが狂うため、摂食障害を来す結果となるのです。

父親である大脳皮質に、いろんなストレスが過剰にかかると、妻である大脳辺縁系の言葉に耳も貸さなくなり、妻は夫に拒否され

子にストレス食いを指示します。父親はストレスで食欲もなくし子供にもそんなに食べるな!と命令します。

するとどうなるでしょう。子供は、父からは食べるな!母からは食べろ!と異なった指令を受け混乱してしまいます。子供は自己分裂してしまい、過食に陥り肥満になったり、逆に拒食になったりするわけです。

この視床下部の乱れが人間の五感、特に味覚を狂わせ、大量の食べ物を食べないと満足感が得られなくなったのが、肥満症なのです。

次