| この本は凄い。とにかくタイトルから引き込まれるものがあります。サブタイトルまで含めてどんな内容なのか見ただけではよく分からない(笑)。

「超古代中国文明」と銘打っているのでよくある中国ネタの超古代ものかと思うと「日本が創った」なんて妙なことが書いてある。さらに始皇帝や徐福と太古日本の話なら珍しくもないのだが、これに「世界王朝」などという謎の単語がついている。さらに監修にあたっている「日本探険協会」って…? タイトルですでに題材の混乱が明らかになっているわけだが、内容も輪をかけて大混乱している(笑)。ちょっとでも歴史の心得のある人だと読んでいてクラクラしてくることうけあい(笑)。あまりの超絶した内容のため、いちいち内容をまとめて検証し批判することも不可能なくらいなのだが、どうしても一部だけでも中身を紹介したくなった。 世の中にはこんな事を書いてわざわざ出版する物好きがいるのだと(出版する会社もあるわけだが)改めて感心(?)してしまったものである。 |

◆古代、日本人は世界を支配していた!?

この本の監修にあたっている「日本探検協会」なる名前に僕は覚えがあった。いわゆる「トンデモ本」のたぐいでよくこの名前を目にした記憶があったのだ。そんなことを思いながらこの本を取って「おわりに」の章を開けてみた(著者の意図をてっとりばやく知るには最後から読むのが一番である)。すると妙なことに「おわりに」の文章(これがけっこう長いのだ)を書いているのはこの本の著者自身ではなく、高橋良典なる人物だったのである。よく見れば、この人、その「日本探検協会」なる団体の会長さんだったのだ(ついでにいうと「地球文化研究所」というのもつくって所長におさまっている)。著者の幸沙代子(ペンネームである)さんはプロフィールによると同会の事務局長となっている。この本のはじめと終わりだけ読んでも分かることだが、この本は高橋氏が日ごろ唱えているトンデモ学説をもとにして書かれたもので、著者・幸氏の見解と高橋氏の見解は完璧に一致している。いやそれどころか、本論を読んでみると論証の際にやたらに高橋氏のコメントや見解が現れるため、著者である幸氏のオリジナル部分はほとんどないんと違うかという印象を受ける。下手すると実は全部高橋氏が書いてるんじゃないかという疑惑すら感じてしまう(いちおう幸さんが書いたには違いないんだろうけど、これじゃほとんどゴーストライター状態だよな)。

では、この高橋良典氏の唱える「説」とはなんなのか。僕も以前に何かで目にしたことはあったのだが…要するに超古代(四大文明発生以前?)において日本語が全世界の共通語であり、日本人の祖先(高橋氏はカラ族とよぶ)が全世界を支配していたと主張しているのだ。これを証明するために神代文字を初めとする怪しげな古代文字を解読・駆使している(駆使と言うよりはもう何でもアリのコジツケ状態なんだが)。当然ながら同様の趣旨の記述が見える『竹内文書』を初めとする偽史のたぐいも引っぱり出して、よりスケールの大きなトンデモ学説を展開している。そのあまりのスケールの大きさと発想のトンデモなさ、そしてやたら日本中心に物事を考える姿勢など、ハタから見ていて実に楽しいものであることは確かである。実際この人の本は売れるようで、日本文芸社・廣斉堂出版・徳間書店といった、いわゆるトンデモ本の出版では実績(笑)のある出版社から次々と著書が発行されている。

この『日本が創った超古代中国文明の謎』でも前書きで「あわせてお読みいただきたい」として以下のような高橋氏の著書が掲げられている(一部共著含む)。

『謎の新撰姓氏録』『ムー大陸探検事典』『太古日本・驚異の秘宝』『超古代世界王朝の謎』『太古、日本の王は世界を治めた!』『地球文明太古日本の地下文明から生まれた!』『驚異の地底王国シャンバラ』『縄文宇宙文明の謎』

…とまあ、こんな調子の一連の本をお書きになっているわけだ。全部に目を通すのも大変なのだが、まぁだいたいタイトルを見れば見当はつきますね。だいたい年代順に並べたのだが、エスカレートしていく様子がよく分かると思う。近頃では地底王国だの空飛ぶ船だの宇宙文明だのSFネタな傾向を強めているようだ。そしてこれらの説のバックボーンに「日本民族優秀論」が濃厚にあることは言うまでもない。この本の著者である幸氏にも本書以前に『漢字を発明したのは日本人だった!』という著書がある。

この本の第一章は「日本人の祖先が世界の文明を支配していた」と題され、上記のような趣旨の解説が読者に検討の余裕も与えない勢いで怒濤のように展開されている。いきなり発端が「中国人にも読めない古代文字が日本の神代文字として解読される」という所から始まる。高橋氏はこうした未解読の古代文字を全て「日本語」として解読してしまい、例によって結論として日本人の先祖が全世界を支配していたとしちゃうわけだ。その解読の方法たるや…いや、もうこれは直接彼の著書のどれか一つに目を通していただいたほうが良いかもしれない。とてもじゃないがいちいち説明することなど不可能な論法なのだ。あえてその方法を簡単に言えば、まず対象の文字を適当に分解し(この分解方法があまりにも多種多様である)、それを自在に並べ替え(これまた共通のルールというものが見あたらない)、さらにこれらを存在すら怪しい日本神代文字と強引にこじつけて日本語で読んでしまうというぐあいである。もちろんこれらの「解読」は全て高橋氏自身の解釈のみに基づいているもので第三者の検証は全く入っていない。正直言ってこの方法なら何だって都合の良いように読みとれるとしか思えなかった(ノストラダムス予言詩の解読作業に似てると思ったら、高橋さんやっぱりノストラダムス解読本も書いてました)。

まぁこんな具合の本なのでいちいち批判をいれることも困難な本なのである。以下にその中でも特にブッ飛んだ歴史観を紹介しよう。

◆「戦国七雄」はユーラシア大陸全土だった!?

この本の第二章は始皇帝と徐福の話を中心に展開されている。この部分はこの本の中ではかなりまともな内容である(あくまで比較的、の話だが)。いわゆる「徐福伝説」を日中双方から持ってきて付き合わせ、さらに当時の航海技術なども検証して、徐福が日本へ来ていたことを論証しようとしている。ここでは本書では珍しく各種の参考文献も引用しており他の部分にみられる自己満足な論法はあまり見あたらない。裏返せば各種の徐福関連情報の寄せ集めでオリジナリティに欠けると言えなくもないが、比較的安心して読める歴史ミステリー論になっている。

しかし!この章のラストで著者(ホントに読んでいて幸さんの意見なのか高橋さんの意見なのか判然としないのだが)は「始皇帝はなぜ斉の方士・徐福の東方航海にこだわったのか」と疑問を呈する。そのためには「当時の中国と日本の関係について、まったく新しい視点が必要となってくる」のだそうである。

そして本書は問題の第三章「戦国七雄の舞台はユーラシア大陸だった!!」(大爆笑!)に突入する。上記のような冷静な話からたった一頁で次のような文章が出てくるのだ。

通説によれば、この戦国時代に激しい攻防をくりひろげた諸国は、いずれも現在の中国領土内にあったとされている。が、はたしてそれはほんとうだろうか。この点に関し、地球文化研究所が調査したところ、当時の戦国七雄の活躍の舞台は中国領土内どころか、じつにユーラシア全土を舞台としていたことがわかってきた。(90頁)

前の章がわりとまともだっただけに、たった1頁でのこの大ジャンプには驚かされる。しかもその根拠たるや高橋氏の「地球文化研究所の調査」のみなのである。それにしても「戦国七雄」の舞台がユーラシア全土ってのはどういうことか?

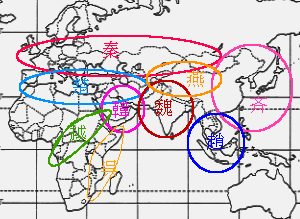

ここで一つの地図が掲げられる(91頁)。そのままコピーするのも芸がないので僕がそっくりにパソコンで描いてみたのを掲げておこう(ついでにカラー化もしてみた)。ごらんのとおり、地球文化研究所の調査による「本当の戦国七雄の地図」はユーラシアはおろかアフリカ大陸にまで広がっている。本文ではこの地図は「『史記』の里程に基づく戦国諸国の勢力圏地図」と題されているのだが、『史記』をどう読めばこんなムチャクチャでかい地図ができあがるんだろうか。この地図が正しいとすると「呉と越の争い」はアフリカの赤道直下を舞台にしたものであり、韓非子はアラビア半島の出身であり、項羽と劉邦の戦いも地中海あたりのお話になってしまうのだ。「そんなアホな!」と常識的には思うところだが、筆者は大マジメである。以下にこの本の説くところを紹介してみよう。

ここで一つの地図が掲げられる(91頁)。そのままコピーするのも芸がないので僕がそっくりにパソコンで描いてみたのを掲げておこう(ついでにカラー化もしてみた)。ごらんのとおり、地球文化研究所の調査による「本当の戦国七雄の地図」はユーラシアはおろかアフリカ大陸にまで広がっている。本文ではこの地図は「『史記』の里程に基づく戦国諸国の勢力圏地図」と題されているのだが、『史記』をどう読めばこんなムチャクチャでかい地図ができあがるんだろうか。この地図が正しいとすると「呉と越の争い」はアフリカの赤道直下を舞台にしたものであり、韓非子はアラビア半島の出身であり、項羽と劉邦の戦いも地中海あたりのお話になってしまうのだ。「そんなアホな!」と常識的には思うところだが、筆者は大マジメである。以下にこの本の説くところを紹介してみよう。

例えば「斉」について、この本は「「斉」=「出雲」」であると主張している。その根拠は…『史記』に出てくる斉が始皇帝に降伏するくだりが、日本神話の「出雲の国譲り」に酷似しているというものなのだ!どこがやねん、と突っ込みたくなる話なのだが書き手は自らの説に少しの疑問もはさまずにポンポンと論証を続けていく。二つの物語に出てくる人名・地名を、例によって自由自在に分解・並べ替えを行って神代文字による解読を行い、実は両者が同一の物語であると証明しちゃうのである。

一例を図を引いて挙げてみよう。右の図を見て欲しい。この理解不能としか言いようのない操作によって秦王政(始皇帝)とニニギノミコトを同一人物だと断言してしまうのだ!番号を見ているとかなりに自由に並べ替えをやっちゃってるのがよく分かる。さらに変化の過程がムチャクチャ強引である。ハッキリ言ってこれじゃなんだってアリだ。それとニニギが「出雲の国譲り」に関わっていたということはないはずだし(『古事記』では国譲りの後で初登場するのだ)、『史記』によれば始皇帝の本名はエイ政なのであってニニギをわざわざ「秦王政」と書き換える理由が分からない。とにかく全編この調子で歴史上の人物を次々と同一人物にし、地名を共通のものとしてしまう。これだけ勝手放題に操作ができるなら何だって可能だろう。

一例を図を引いて挙げてみよう。右の図を見て欲しい。この理解不能としか言いようのない操作によって秦王政(始皇帝)とニニギノミコトを同一人物だと断言してしまうのだ!番号を見ているとかなりに自由に並べ替えをやっちゃってるのがよく分かる。さらに変化の過程がムチャクチャ強引である。ハッキリ言ってこれじゃなんだってアリだ。それとニニギが「出雲の国譲り」に関わっていたということはないはずだし(『古事記』では国譲りの後で初登場するのだ)、『史記』によれば始皇帝の本名はエイ政なのであってニニギをわざわざ「秦王政」と書き換える理由が分からない。とにかく全編この調子で歴史上の人物を次々と同一人物にし、地名を共通のものとしてしまう。これだけ勝手放題に操作ができるなら何だって可能だろう。

『史記』の本文だって勝手放題に「超訳」されてしまう。例えば『史記』の蘇秦のセリフにこういうのがある。

「斉は僻遠の海に面した地で、これ以上行くべくもない東境に位置している。斉の国を見れば、南には泰山があり、東には琅邪山があり、西には清河があり、北には渤海がある。いわゆる四方要塞の国だ(平凡社・中国古典文学大系10『史記』より)」

これを本書では以下のように「超訳」している。

「出雲(斉)は太平洋に面した地で、これ以上行くすべもない東境に位置している国です。出雲は南には台湾の山々(泰山)があり、東には美しい竹林で知られる紀伊半島(琅邪山)があり、西にはソンコイ川(清河)があり、北にはバイカル湖(渤海)があって、いわゆる四方要塞の国であります…」(104〜105頁)

…これのどこが「四方要塞の国」なんだ、おい(^^;)。もうなんでもアリという状況がよく分かると思う。ちなみに都合の悪いことが出てくると(当然筋書きがうまくいかなくなる時はある)、それは司馬遷が不都合な事実を隠蔽したということで済ましてしまうんだから、もう敵なしである(笑)。

本書の推理の暴走は止まらない(笑)。斉を出雲にしただけでなく、今度は秦は「マケドニア帝国」だと言い出す。フィリッポス2世と秦の孝公の即位年が同じ(紀元前359)という根拠から両者を同一人物にしてしまう(ちなみに定説では孝公即位は前361なのだが…)。同様の理由で「アレクサンドロス大王=秦の恵文君」と推理し(アレクサンドロスの幼名が「ボグ」でそれが訛って「文君」になると主張している…)、「楚」はペルシャ帝国だと断言する(この根拠も秦と楚の間で同じ年に戦いがあったってだけである)。ところがここで問題が生じた。アレクサンドロスの死んだ年は紀元前323年なのだが、この年に恵文王は死んでくれていないのだ(笑)。『史記』ではこの人はとっくに死んで次の武王が即位している。ここで本書では「秦の恵文王と武王の治績を合わせたものがアレクサンドロスの業績とほぼ一致する」と言いだし(あんたは『史記』をちゃんと読んだのか?)、「『史記』を著した司馬遷がマケドニアの歴史を秦の歴史としてすり替えるとき、その手口がバレないようにするため、英雄アレクサンドロスの業績を恵文王と武王の業績として、二つに分けて記したと考えられる」などというビックリ仰天のウルトラCを展開してくれる。なんで司馬遷がそんな小細工をわざわざしなきゃならないんだか理由がさっぱり分からない(笑)。

以下、同様の論法を駆使して(書いてて頭が痛くなってくるので詳細は省く。本物を読まれたい)、魏はインドのマガダ国のことであり、趙は東南アジアのインドシナからインドネシアを覆う大国=チャムであり(首都はバンチェンだそうな。バンチェン〜ハンチャン〜カンタン(邯鄲)と訛ったのだそうである)、燕はチベットの国であり、韓はインダス文明の国とされている(おいおい、91頁の地図と合わないぞ!)。

◆始皇帝は神武天皇だった!?

さてこうした凄まじい話が展開された第三章が終わると、次章では当初話の本題だった始皇帝と徐福の話題に戻っていく。

始皇帝(=ニニギ)に国譲りをした斉の王・王建(=オオクニヌシ)は津軽地方へ亡命したという(この論証には「秀真伝」「東日流外三郡誌」などおなじみのアイテムが駆使される)。そして徐福はなんと古事記に出てくる神「スクナヒコナ」のことだと断言する(この証明には例によって漢字分解・神代文字並べ替えのテクニックが用いられている)。

徐福に対してなんで始皇帝はああも執拗になったのか?という疑問(ここの部分、『史記』本文の勝手な改造も行われる)に著者はここで一つの解答を提示する。

ここで筆者は次のように考えた−始皇帝、すなわちニニギノミコトは、スクナヒコナ(徐福)に不老不死の仙薬を求めさせたとされているが、この不老不死の仙薬の実体は、元素変換と重力制御、若返りを可能にする錬金術師の宝だったのではないか、と。それは彼ら錬金術師や方士のあいだで、「賢者の石(テラピム)」と呼ばれていたものである。(152ページ)

「元素変換と重力制御と若返り」なんてエラく違うジャンルを同時に可能にする宝ってのがどうにも想像できないのだが(笑)。筆者によるとこの「賢者の石」とやらはソロモン王の持っていた「世界の王のしるし」であり、中国で言うところの「鼎(かなえ)」なのだという。で、その所在の秘密をどういうわけか徐福が知っており、始皇帝がこの「世界の王のしるし」を手中に収めようとしたのだそうだ。

そしてなんと始皇帝は徐福を追いかけて海を越え、日本にやって来たのだと著者は主張する!そう、そして神武天皇の東征説話は徐福を追いかける始皇帝の遠征ルートだと言い出すのだ(徐福=神武って説は昔からあるけどねぇ)!この論証で例によって高橋良典氏が銅鏡の「文字」を解読して、そこに「ニニギ」の名があることなんかを紹介している(どうでもいいけど、神武天皇ってカンヤマトイワレヒコじゃなかったっけ?なんか「火の鳥」黎明編の影響があるような…)。『史記』にそれに該当する記述はないだろ、と誰もが思う疑問についてもちゃーんと答えが用意してある。『史記』に始皇帝が「之フ(しふ)に至った」とあると、「之フ」→「不死」→「富士」と解読してしまう。始皇帝が死んだ「平原津」も福岡県の「平原(ひらばる)遺跡」のことにされちゃっている。

さて、いよいよ最終章である。ここまでのとんでもない話はさらにスケールを広げていく。

その日本神話のニニギノミコトの正体が、秦の始皇帝であったということを知って、読者もさぞかし驚かれたことと思う(そりゃあもう…)。

が、そのことに関して、ここでひと言だけお断りしておかなければならないことがある。それは、同じニニギノミコトとはいっても、『宮下文書』などの古史古伝に登場する紀元前七世紀のニニギと、『古事記』『日本書紀』に登場する紀元前三世紀のニニギとは別人物だ、ということである。

話がややこしくなるが、地球文化研究所の調査で明らかになっている本物のニニギノミコトというのは、「タルハカニニギ」のことである。タルハカニニギといえば、紀元前七世紀に地中海とインド洋をまたにかけて活躍した、エチオピア出身のエジプトのファラオだ。タルハカニニギの名を読者はご存じないかもしれないが、彼はその当時、世界にその名を知られた原日本人カラ族の指導者であり、武勇の誉れ高い日本の大王だったのだ。(164ページ)

ムチャが多かったとはいえ、ここまでそれなりにコツコツと進んできた論証が、ここで一気にスケールアップ(というより大逆転?)してしまう(笑)。だが僕は読んでいて薄々この展開を予期していたところがあった。なぜかと言えば、ここまでの話ではタイトルとなっている「日本が創った超古代中国文明」というテーマが一向に出てきていなかったからだ。始皇帝がニニギで神武天皇だとすると話は逆で中国人(それともマケドニア人?)が日本を創ったってことになりかねない。高橋氏が日ごろ主張している「日本人が世界を支配していた」という話にも齟齬を生じてしまうはずだ。このまま済むはずがないと読んでいて思っていたのだ。

それにしてもこのタルハカニニギさん、エジプトのファラオなのに「日本の大王」と呼んじゃっていいのだろうか(笑)。なんで始皇帝もニニギなんだと思ったら、始皇帝はかつての伝説の英雄・ニニギの名声を利用するためにニニギを名乗ったのだとの説明であった。つくづく読んでいて混乱が混乱を呼ぶ内容である。だいたい戦国七雄が全ユーラシアだったのならそれは「中国文明」じゃないだろうに。

そして舞台は日本も離れ、南米へと移っていく。なんでかと言えば徐福はその後、「世界の王のしるし」である「クルの宝」を持って太平洋を渡り、南米のアンデス山中へと行きペルーの古代文明を築くことになっているのだ。スクナヒコナが飛ばされた「常世の国」ってのはアンデスの地下都市なんだそうである(常世=常夜なんだそうな)。ここでまたインカ帝国の遺物から高橋さんが毎度おなじみの「神代文字による解読」を行って日本語を勝手に読みとっていく。ホント、これならなんだって思いのままに、都合の良い言葉が読みとれるよなぁ(笑)。

この最終章はこの辺りの話題で唐突に終わる。そしてその後にほとんど話を続ける形で高橋良典氏が「おわりに」の文章を書いている。ふつう「おわりに」とか「解説」というのは、その本の内容の紹介とか論評みたいなことを書くものだが、高橋氏の書く「おわりに」の文章は、前章をひきついでそのまま南米の遺物からの日本古代文字解読作業が延々と書かれているのだ。だからこの本の著者がどっちなのか読んでいてわからなくなっちゃうのである。

この文章の最後を高橋氏はこう締めくくる。

私たち日本探検協会はいま、スクナヒコナ=徐福がかつて始皇ニニギの追求(筆者注・原文のママ)を逃れ、イカダの大船団を組んで紀伊半島の熊野からアンデスへ亡命したときに、日本からひそかに運び去った「瑠璃富む神の宝」をアンデス山中の地下都市から見つけだすために、長期的なプロジェクトを進めている。その成果は、いずれ機会をみて発表したいと思っている。(203ページ)

この本の出版から4年が経っている。その後もこの人の著書は続々と出ているようだが、まだアンデスから大変な発見があったという話は聞かない(先日ある週刊誌でこの高橋氏が「天変地異が起きるぞ!」と警告していたのを目撃したが)。ともあれ、今後の発表を楽しみに待ちたい(^^)。