双嶼港の滅亡

史劇的な物見櫓のトップへ/俺たちゃ海賊!のトップページへ

前章で見たように、舟山群島の双嶼港は様々な人々が集まる一大密貿易拠点に成長しました。しかしその繁栄を支えるのが非合法活動である「密貿易」であるだけに、そこには常に様々の犯罪の危険と、周囲に害毒を流しかねない不安定状態がつきまとっていました。そうした情勢は双嶼港の貿易の拡大にともなって加速度を増してゆき、やがて明の官憲にとり放置できぬほどになっていくのです。

当時の双嶼港の繁栄とその暗部を知る重要な証言があります。双嶼港掃討時、明の官軍に捕らえられた「黒鬼番」(黒人?)三名が取り調べに対して供述した体験談です。このうち代表して話したと思われる人物はマカラ国(マラッカの誤字かもしれない)の出身で名を沙哩馬喇(サリマラ?) といい、当時35歳、星を見て水先案内をする能力があったことでポルトガル人に年俸銀8両で雇用されていたと話しています。彼の容貌は「顔は漆のごとし」とあり明の役人たちを驚かせたようですが、さらに驚くべきは彼が「中国の人語」を話したという点。だから供述も後世に残ったわけです。

彼の供述によると、彼ら三名はポルトガル人10人と共に活動しており、ショウ[シ章]州人・寧波人ら70余人と船に乗って明に胡椒と銀子を持ち込み、明から米や絹織物を買い入れ、日本・ショウ州・寧波などの間を往来していたといいます。しかし単なる交易ばかりでなく「機に乗じて打劫(掠奪)することもあった」と白状もしてます。当時の海商が海賊とほぼ同義であったことを裏付ける発言だと思います。

しかし彼らもまたいい「カモ」にされていたみたい。あるとき麦粉を持ち込んできた商人に「綿布や生糸があるよ」と言われ代金の銀三百両を渡したところ、そいつはそのままドロンしてしまいます(笑)。さらに寧波の林老魁という商人と銀二百両で緞子や綿布の取引をしたところ、その林の部下が船に残って銀十八両を盗み取っていったとか、やはり寧波の商人に「湖州の生糸がある」とだまされポルトガル人が銀七百両、日本人(原文の表現)が銀三百両をだまし取られたといいます。密貿易の一大拠点・双嶼港はほとんど無法地帯という側面も強かったわけです。

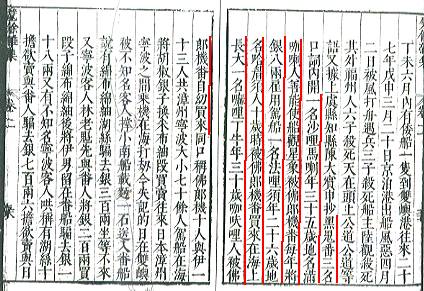

(左図)

朱ガンの文集『甓余雑集』に収められた双嶼港攻撃の報告部分。赤傍線部に「沙哩馬喇」ら「黒鬼番」の名と簡単な紹介がつづられている。さらにその後ろには彼らと彼らを雇っていたポルトガル人らが次々と金を騙し取られた過程が語られている。

双嶼港繁栄の立役者ともいえる許四兄弟(許松・許棟・許楠・許梓)でしたが、彼らもまた不安定な立場にありました。正確な時期は不明ですが恐らく嘉靖25年(1546)以前に許一こと許松が官軍により捕縛され、許三(棟か楠のいずれか。筆者は楠と考える)が消息不明になるという事態になりました。このため許兄弟はポルトガル商人に対して「十に一償無し」という多額の負債を背負ってしまったらしく、許二(棟)と許四(梓)は窮地に陥り、一計を案じます。

彼らは蘇州・松江など江南地方の商人達を密貿易をしようとだまして双嶼に呼び寄せ、ひそかに借りがあったポルトガル人らをそそのかして商人達の商品を奪わせたのです。無茶なやり方とはいえポルトガル商人たちに対する負債はこれで済んだわけですが、騙されて呼び寄せられた商人たちはかないません。自分の資本で来た者たちはあきらめて引き上げましたが、借金してまでやって来た商人たちは許兄弟に利益の返還を要求します。そこで許梓が彼らを連れて日本まで密貿易に赴くということになります。そして、どうやらこれら被害者の商人たちの中に王直の盟友である葉宗満が混じっていたらしく、彼もまたこれを機に日本へと赴くことになります。

この日本への渡航の貿易もあまりうまくいかなかったらしく、許梓は双嶼に戻らず沈門・林剪・許リョウ(僚のけもの偏。潮州出身の許朝光の義父の許棟か?)らと共に明沿岸の民居を遅う海賊活動を始めるようになります。このうち沈門という人物は『日本一鑑』によれば大隅地方に居を構えていた海商・海賊らしく、『潮州府志』によれば後に大物として名を馳せる海賊・林国顕と同郷で共に李大用 という海賊の部下であったとされる人物。だとするとここに出てくる「林剪」というのは林国顕と同一人物の可能性が考えられるのですが、とりあえず保留。この林剪は嘉靖26年(1547)に「彭享(現マレーシア・パハン州)の賊衆」を70余艘の船に乗せて浙江海上にやって来たとされ、双嶼を中心とする浙江海上の密貿易ネットワークがいかに大きな広がりを持っていたかをうかがわせます。やがて許棟自身も債務を解決するために許梓とともに掠奪活動に手を出すようになっていきます。

以上の経緯は『日本一鑑』という明側の資料に載るものですが、これと呼応するような話がこれまでも何度か引用したポルトガルの冒険商人・メンデス=ピントの『東洋遍歴記』にも出てきます。それによれば双嶼港に居留するポルトガル人の大物でランスロット=ペレイラという者がおり、彼がある中国人に大金を貸したところその中国人は破産して逃亡してしまい、怒ったペレイラはポルトガル人20人ばかりを集めて「損失補てん」のために近くのXipatomという村を襲って掠奪・誘拐・殺害を行ったというのです。村人達はこれを役所に訴え(なお、ピントは明の政治・裁判制度について実態以上に理想化・美化して書くクセがある) 、それがきっかけとなって官軍による双嶼港攻撃がなされるという展開になったというのですが、ピント自身はこの事件を「1542年」のことと明記しており、時期的には符合しません。しかもペレイラについて「1549年に福建で逮捕され一生広東の牢獄で暮らした」としているのですが明側に符号する記録がなく、これが実在の人物かすら怪しい。そもそも攻撃されたというXipatomという村が特定できない。繰り返し書いてますがピントの『遍歴記』の記述に万事この調子なので正確さを求めるのは無理というものです。ただし「おおむねこのようなことがあった」というリアリティは確かにあり、同時代のガスパール=デ=クルスの中国旅行記にもポルトガル人と中国人海賊らが沿岸で掠奪・殺人を行ったことが「リャンポー(双嶼)」への官軍攻撃につながったとする記述があります。

またこうした動きと同時進行で、別の火種もちらつきつつありました。前章で述べた、密貿易に参加していた勢力の一つである沿岸地方の有力者たち=「郷紳」と密貿易業者の間であつれきが起こるようになっていたのです。

前章でも書きましたが「郷紳」とは中国伝統の国家公務員試験である「科挙」に合格して中央官僚となり、引退後もその人脈・資産を生かして地方において影響力を持つようになった人々を指します。浙江や福建などの地方の郷紳の中にはその資産を密貿易に投資する者も少なからずいたようで、一方の密貿易業者の側もともすれば地方官以上の権力を持つ郷紳たちと取引することは自らの活動の安全のためにも有利だという思惑があったようです。しかしことは「密貿易」という非合法活動である限り、トラブルの火種は常にくすぶっていました。

嘉靖26年(1547)、こんな事件が起こっています。浙江の余姚(よよう)県というところに謝家という名家がありました。この家は代々高名な科挙官僚を出している、まさに典型的な「郷紳」の家でしたが、同時に密貿易に投資して許兄弟はじめ多くの密貿易業者と取引をしていました。しかしある時期から謝家側が取引の値を安く抑えようとしたため許棟ら密貿易業者たちは謝家との取引の回収を急ぎました。その結果謝家は多くの負債を抱えることになってしまい、とうとう謝家は支払いは不可能であるとして密貿易業者たちに「私はお前達を役所に突き出すことも出来るんだぞ」と逆に権力を背景に脅しをかけ始めたのです。

これには許棟たちも怒りかつ恐れ、ついに徒党を組んで謝家の邸宅に夜襲をかけました。彼らは邸宅の男女数人を殺害し財物を大いに略奪して立ち去り、官軍も恐れてこれを追撃せずただ「倭寇の襲来」と報告するのみでした。謝家は声望の高い家だったため、この事件が明政府に与えた衝撃はかなりのものであったようです(以上の謝家襲撃事件の経過については『世宗実録』嘉靖28年7月壬申の記事に拠るが、やや後の編集のためか犯人は王直・徐海とされている。『日本一鑑』には許兄弟らの犯行とあるのでこちらに従った)。

またこんなケースもありました。やはり嘉靖26年に浙江の昌国衛付近の海上に哨戒に出ていた備倭把総指揮・白濬ら軍人達が許棟・朱リョウ(詳細不明)らに捕らえられてしまい、官軍側は許棟らに千二百金を身代金として支払って軍人達を取り返すという事件があったのです。これに味をしめた許棟たちは沿岸の富裕な人々をさらって高額の身代金を取り立てるという行動を繰り返すようになってゆきます。これがまた明官憲を刺激することとなるのです。

以上のように双嶼港を中心とする浙江海上の大規模な密貿易活動は、同時にその地域の無法地帯化をもたらし、その害悪は確実に沿岸を及ぶようになってきました。こうした情勢に対し、ついに明朝廷は対策に本腰を入れ始めます。

古今東西、お役所仕事というものはそれぞれの部署ごとに凝り固まり他部署との融通がきかなくなるセクショナリズムに陥りがちのようで、明の密貿易・海賊対策の立ち遅れにもそれがありました。この時期の密貿易・海賊活動は主に浙江省と福建省にまたがっているのですが二つの省の間で連携がとれず、もしくは責任の押し付け合いをして取り締まりが思うように出来ない(実際密貿易の拠点はこうした省の境界付近にあることが多い)。そこで嘉靖26年(1547)に二つの省の海防軍務を統括するポストが臨時に設けられることとなり、そのポストに抜擢されたのは「清廉剛直」で知られ四川や広東方面の軍政で実績のあった官僚の朱ガン{糸丸}でした。彼は浙江の巡撫(省の長官)および浙・ビン(門がまえに虫。福建のことを指す)の海防軍務の提督を任されます。

朱ガンは赴任すると沿海を巡察し、ゆるんできた海禁政策の徹底強化、廃れていた海防体制の立て直しを推進することで事態を収拾しようとします。つまり混乱の原因となっている密貿易そのものを断ってしまおうという方針でした。密貿易に携わる者の多かった福建人、そして福建出身の官僚達などは反発しましたが、朱ガンはあくまで強硬な方針を貫きます。そして嘉靖27年にはついに密貿易の一大拠点である双嶼港の攻撃を実行するのです。

嘉靖27年(1548)の2月頃から、朱ガンは福建の水軍に双嶼攻撃の指示を出していました。率いるのは福建の武官、都指揮僉事の盧ドウ[金堂]、海道副使の魏一恭、備倭指揮の張四維らでした。なお、明代においてはこうした武官というのは世襲の職業でして(一応科挙のような試験はあるが形式的)、しかも今風に言うなら徹底したシビリアンコントロール(文民統制)のもとに置かれており、常に文官官僚の上司の指示に従ってのみ動くものであるということを、今後の倭寇と明軍の戦いを読む上で理解しておいていただきたいところです。

2月18日に福建の福清を進発した盧ドウらの水軍は3月に浙江沿岸に入り双嶼港近辺の情勢をうかがいます。そして4月2日に双嶼の近海で一隻の大船を発見してこれを攻撃し、その船に乗っていた日本人稽天と新四郎らを捕縛しました。記録されている彼らの供述によれば二人は薩摩の出身で、薩摩に来航した林陸観 という福建の商人に導かれて領主の命で双嶼にやって来たといいます。ただし彼らは「今年たまたま誘われてやって来ただけ」と主張したのですが、不審を抱いた官憲側が日本語の分かる双嶼附近の住民を連れてきて確認させたところ前年の六月に彼らが双嶼にやって来ていたことが発覚、どうやら双嶼のリピーターであったらしいことが判明しました。

実はややこしいことに…双嶼攻撃が実行に移されようとしていたまさにこの時、日本から明への朝貢使節が寧波に来ていたのです(来航したのは前年だが規定違反のため留め置かれていた)。正使は嘉靖18年の使節にも参加していた策彦周良、派遣した主体は大内氏であろうと思われます。朱ガンは彼らが「日本は十年一貢」のルールを守らず、しかも規定人数をオーバーし(まぁこの手の違反行為は毎度のことですが)、またこの時期に寧波に来航した事に不審を抱いてもいます。また実際に日本使節がなにか変事を起こそうとしているとする何者かの投書があり、策彦周良らは監視下に置かれました。なお、この策彦周良については後でまたひょっこり出てきますのでご記憶ください。

(左図)

前掲の朱ガン『甓余雑集』の前ページ部分。ここにはこのとき捕らえられた日本人「稽天」「新四郎」の供述が見える。よく読むと彼らの文章による供述に不審を抱いた官憲側が「附近の住民でよく夷語(日本語)を諳んじる周冨一」なる者を連れてきて確認させているくだりがある。

右側中央下に「徽州賊許二(許棟)」の名が見えるが、この時点ではまだ逮捕されていないことが書かれている。

なお、このページの最後に日本の年号「天文二十六年」がみえるが、これは「十六年」の誤り。

4月6日、ついに盧ドウら率いる水軍は双嶼港を包囲、攻撃の態勢を整えました。対する李光頭・許棟らやポルトガル人たちは直前まで官軍の動きを察知していなかったものらしく(このことは朱ガンが実に手際よく極秘裏に計画を進めたことを示しています) 、この日一日は官軍の挑戦にも応じず港の中にこもっていました。そして翌7日の寅の刻(午前四時ごろ)、まだ暗い早朝、しかも風雨で視界の悪い隙を突いて、双嶼港内から船団が官軍の包囲を突破するべく出港しました。これに対し官軍側はこれを阻止し、あるいは追撃する一方で双嶼港内へ乱入します。海上の戦いで官軍は多くの船を捕獲あるいは沈め、李光頭はじめ多くの密貿易業者・海賊ら、そしてポルトガル人や黒人など多くを捕縛、あるいは戦闘中に殺害しました(水死した者も多い)。さらに双嶼港内に乱入した盧ドウらは港にあった「天妃宮」など多くの建物や港内で建造中だった船を焼き払い、双嶼港を徹底的に破壊しつくしたのです。

さすがは役人仕事というものでこの戦闘の経過と結果については詳細な報告書が残っています。そこには多くの逮捕者の名前とその供述が列挙されており、逮捕者の出身地は日本、寧波、徽州、福建、さらにはポルトガル人や黒人まで幅広く、この記録により双嶼港がいかに繁栄をきわめた密貿易拠点であったかがしのばれます。逮捕者には双嶼港の主であった李光頭以下大物が並んでいますがそれでもそこそこ逃走に成功した者もいたようです。その大物の一人である許棟も逃走していたのですが、官軍の必死の追跡をかわしきれず6月に逮捕されています。

その許棟の金庫番的存在であった王直がこのとき双嶼にいたのかどうか…は不明です。とにかく捕まらなかったことだけは確かで、李光頭・許棟といったリーダーを失った配下の密貿易業者の多くは許棟の腹心であり人望も高かった王直のもとへ集結していくことになります。

なお、メンデス=ピントは例によって…というべきか、回想録『東洋遍歴記』において自分もこの現場にいて一切を目撃したように書いてるんですが、どうも伝聞っぽい単調な記述でもあってあんまりアテにならないです。

さて、朱ガンは5月17日になって壊滅した双嶼港へと足を踏み入れました。「この海中の島に均された古い道があり、40日経った今でも一本の草も生えぬ。賊徒どもがいかに長く占拠し、人や物の往来がいかに多かったかが見て取れる」と慨嘆しています。朱ガンは双嶼の跡地に官軍の駐屯地を築いて長期的な海上警備の基地にしようと計画しましたが、現地周辺の「平時海を以て生を為すの徒」つまり海に生活の基盤を置いている「海民」(漁民や製塩をする竈戸などと思われる) らが猛反発し、暴動を起こしかねない情勢になったため断念したと自ら記しています。このことは双嶼港の密貿易を下支えする存在として多くのこうした「海民」がいたことを想像させます。またこんな遠くの島に駐屯させられる福建の兵士たちも嫌がりまして(笑)、朱ガンはここの駐屯地化をあきらめ、木や石を沈めて港の入り口を塞いでしまい、双嶼港を二度と使えなくする措置をとりました。嘉靖初期からおよそ二十年に及んだ密貿易拠点・双嶼の歴史はここに終焉したのです。ハッキリと書いた記録はないのですが許棟・李光頭らは間もなく処刑されたものと思われます。

このような目覚しい戦果を挙げた朱ガンでしたが、このあと彼に待っていたのは栄光ではなく悲劇でした。

朱ガンによる双嶼港掃討、海禁の強化は、明王朝がその建国以来掲げた原則を徹底しようとするものでしたが、現実には密貿易はおおっぴらに行われていました。しかもそうした密貿易活動のスポンサーであり利益を上げていたのが沿海の郷紳層であり、それらは福建などの沿海出身の中央官僚たちと深く結びついていました。このため海禁政策の徹底強化を掲げる朱ガンに対する批判・攻撃が強まっていくのです。

こうした福建・浙江出身官僚らは朱ガンが双嶼で逮捕した者はいずれも「良民」であり「賊党」ではない、また脅されて協力させられた者が多いと主張して、朱ガンが李光頭らを独断で処刑したのは越権行為であると弾劾したのです(今日からすると意外に思えますが、明・清時代においては人一人死刑にするのはなかなか大変なのです)。こうした攻撃に対し朱ガンは「外国の盗を去るは易し、中国の盗を去るは難し。中国瀕海の盗を去るはなお易し、中国衣冠の盗を去るはもっとも難し」と嘆きました。「中国衣冠の盗」とはまさに彼を攻撃する官僚たちを指しています。

しかしこういう真面目な官僚というのは得てして世渡りが下手でして、結局に朱ガンに対する弾劾は認められて彼は職を奪われ、しかも投獄されそうになります。これを知った朱ガンは「たとえ天子が私を殺そうとされずとも、福建・浙江の人は必ず私を殺すだろう」と慷慨して毒薬をあおって自殺してしまいました。朱ガンに従って直接の軍事作戦を行った盧ドウも連座する形で一時は逮捕され死罪を論じられたのですが、こちらはどうにか赦免されました。

朱ガンの死により、海禁はまたしてもゆるんでいくことになります。双嶼という大拠点を失った密貿易関係者たちは各地に分散し、また李光頭や許棟といった古参の指導者を失って海上は群雄割拠の状態となってゆきます。その中から次代の強力な指導者を選び出す、激しい戦いが開始されるのです。

次章「海上の激闘」へ