「四箇村史」(S32、明徳会図書館)より

地蔵尊の所在が具体的に書かれており、こういう記録は非常に貴重である。また石に刻まれた碑文も風化により読めなくなってくるので、記録を残してくれていると助かる。ところがこの記載内容には大いに疑問がある。

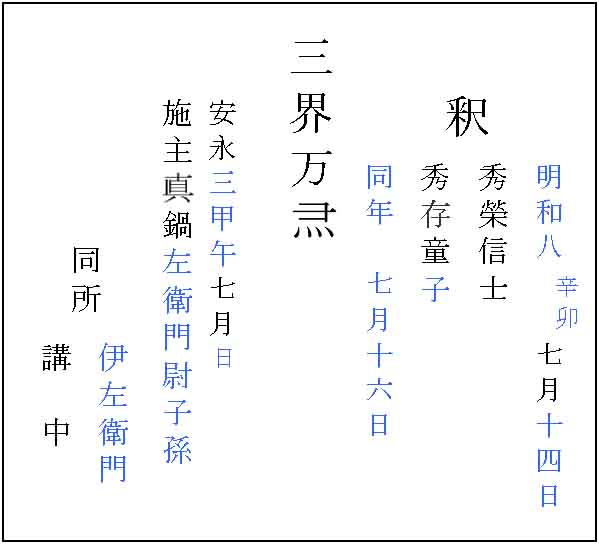

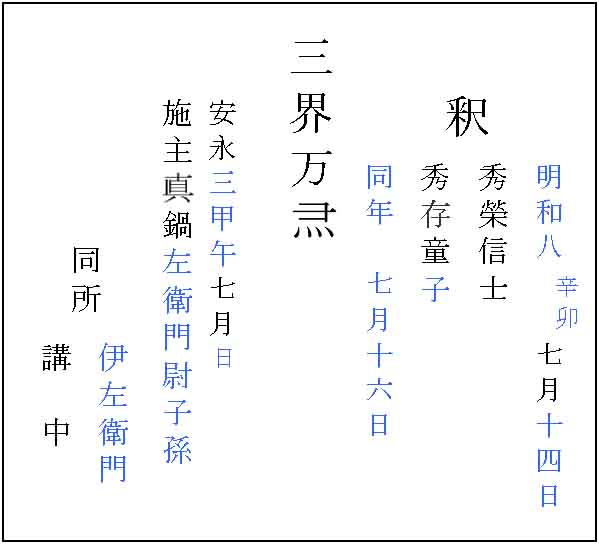

現在この地蔵尊は世代交代したようで、新しくなり、お堂の中に納まっている。しかし台石はもとのままで、お堂の下部地袋の中にあった。この碑文は下図のように書かれているようだ(読みづらい文字は薄い色で表してある)。

これで見る限り、伊左衛門は真鍋左衛門尉の孫ではなく「子孫」と刻まれていないか?(中央の文字は「三界万霊」の略字であろう。)

また、上記の左衛門尉(佐右衛門尉?)の墓銘のある墓標は確認できなかったが、文明十二年というのは本当だろうか?これも誤読ではないのだろうか?文明十二年(1480年)といえば戦国時代初期である。今から500年以上前である。この頃のお墓といえば五輪塔ぐらいしかなかったのではなかろうか。ましてや石に戒名や没年まで彫ってあったり、妻も一緒に彫られているというのは江戸時代後半に建てられたのではなかろうか?(例えば、左衛門尉の子孫が江戸時代になって自分の家の家系図などをみて供養のため始祖の墓を建てたが、既に2〜3百年経っており没年の年号がわからなくなっていて適当に推定したとか、ということはないのだろうか?)

この墓地には地蔵尊の前などに古い宝篋印塔は3基あるが、真鍋とは書かれていない。

ところで真鍋左衛門尉が「天霧城落城の時大いに活動した」という伝説は本当だろうか?

Wikipediaによれば、天霧城は;

正平19年・貞治3年(1364年)、讃岐守護細川氏に従って相模より讃岐に入部した香川景則が讃岐西方守護代に任ぜられ天霧山に築城。以後、香川氏は細川京兆家内衆として細川氏に従い畿内で活躍しつつ西讃岐を支配する。

永禄元年(1558年)9月、三好実休が東讃岐の諸将とともに天霧城に攻め込むが、之景はこれを撃退(善通寺合戦)。之景は実休と和議を結び、所領安堵のうえ三好氏の支配下に入ることとなった。このとき之景は天霧城から退去し、のちに毛利氏の支援で天霧城に復帰したとする異説もある。

織田信長が上洛して中央に政権を樹立すると、天正4年(1576年)、之景は織田氏に通じ信長の偏諱を受け「信景」と名乗る。

天正7年(1579年)、土佐の長宗我部元親が讃岐に侵入すると信景はそれに屈し、元親の次男・親和(親政とも)を養子に迎え入れ家督を譲った。

以後、信景・親和父子は長宗我部氏の讃岐攻略に尽力し、天霧城はその拠点の一つとなる。

天正13年(1585年)、豊臣秀吉の四国征伐に伴い、香川家は取り潰しとなり、信景は土佐に移り天霧城は廃城となった。

とある。ところが四箇村史に書かれている墓名には、

真鍋佐右衛門尉 文明十二年庚子三月十日

と書かれていることになっている。佐右衛門尉という名が少し違うがおそらく同一人物と見てよかろう。文明十二年(1480)が没日と思われるから、左衛門尉は天霧城落城よりはるか以前に亡くなっていることになる。

(参考:「伊右衛門茶」に「いえもん」と振り仮名がふられているように、「○左衛門」は「○ざえもん」と読むが、「○右衛門」は「○えもん」と読むから、「佐右衛門」も「左衛門」も読み方は「さえもん」であろう。)

「讃岐の伝説」(武田明・北条令子著)には、「青木北山の山麓には真鍋左衛門尉の池がある。戦国時代、真鍋氏は香川氏と戦って敗れ、逃れ来て馬にのったままこの池の中に入ったのだという。」となっており、これは「天霧落城の時」よりもずっと以前に真鍋氏が天霧城を相手に戦ったか(例えば上述の永禄元年の善通寺合戦に真鍋氏は三好勢として香川氏と対戦したか?)、あるいはこれが「天霧落城の時」だとすれば真鍋氏は長宗我部側として戦ったことになる。もしそうであれば、眞鍋左衛門尉が亡くなったのは1560年頃以降か1580年頃以降でないとおかしい。

だいたい、天霧城を攻めて敗れたのなら天霧城よりこんなに遠く離れたところまで逃げてきているのにあわてて池に入るだろうか?

「讃岐の伝説」には、「真鍋氏は香川氏と戦って敗れ、逃れ来て馬にのったままこの池の中に入ったのだという。」としか書かれておらず、天霧城を攻めたとは書かれていない。香川氏の平時の居館は本台山城(桃陵公園のある多度津山。《天霧城は籠城するための詰の城である》)であるから、真鍋氏が本台山城を攻めて敗れて、あわてて逃げて多度津山の山麓にある池に飛び込んだというのなら納得できる。左衛門尉の没年が文明十二年(1480年)であっても矛盾はしない。ところが時代が下るにつれて「香川氏と戦ったのなら天霧城だろう」、「天霧城での戦いといえば落城のときだろう」と話が飛躍していった可能性も考えられる。

いっぽうで、真鍋島の庄屋には享徳2年癸酉(=1453)に真鍋貞友によって書かれた「真鍋先祖継図」という文書が残されているが、真鍋左衛門尉が何歳で亡くなったのか分からないとしても、文明十二年没が本当に正しければ真鍋島の真鍋氏とほぼ同時期に多度津にも真鍋氏が既に存在していたことになる。どうも四箇村史の記述は納得がいかないが、「真鍋先祖継図」より以前から善通寺にもまなべ氏がいたようであるから、真鍋島がまなべ氏発祥の地ではなさそうである。

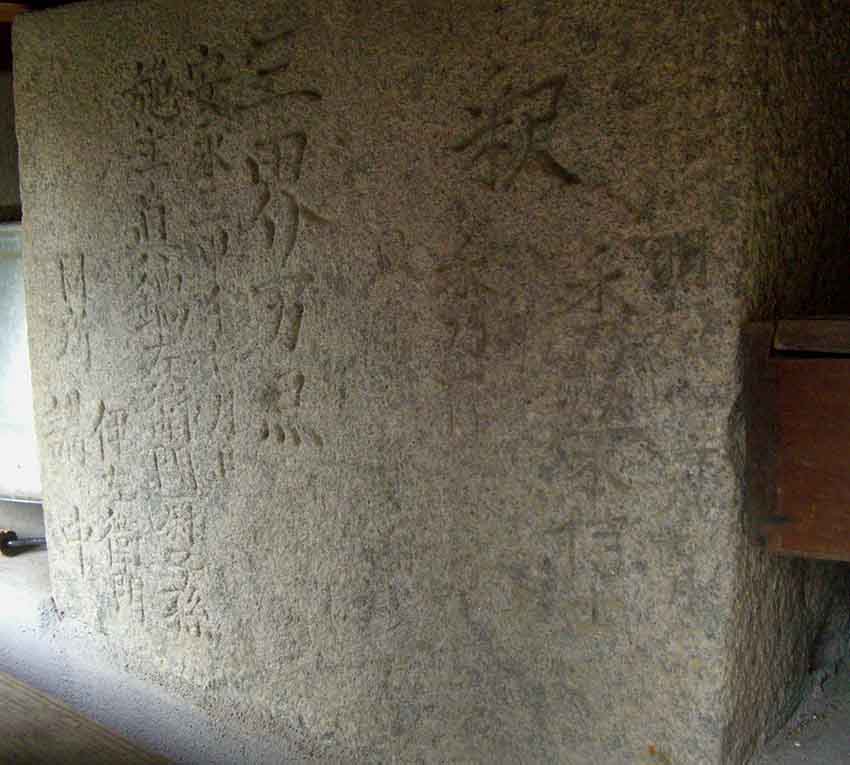

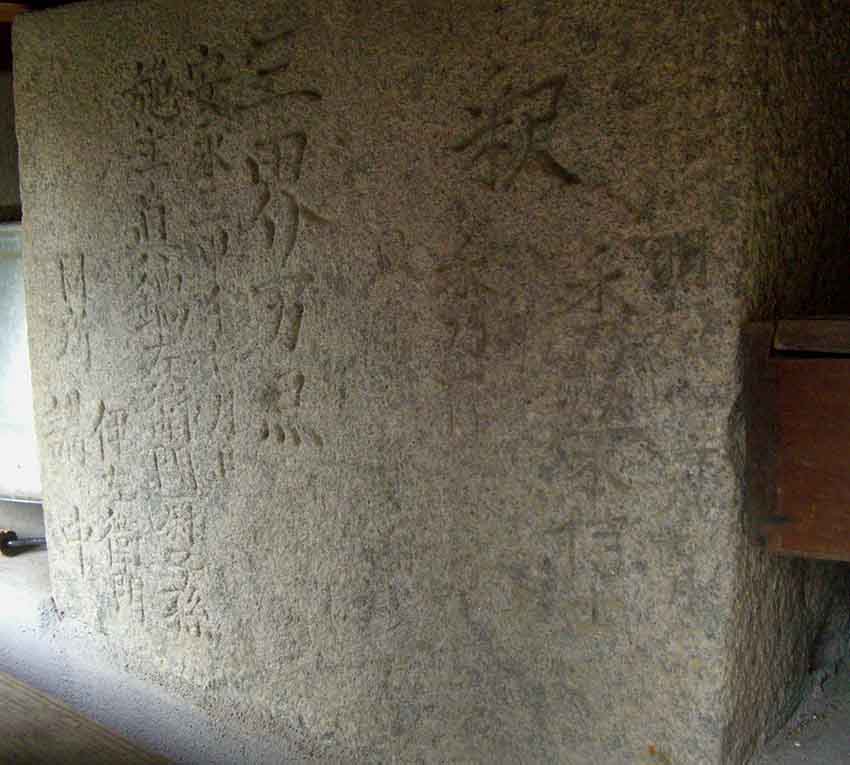

非常に読みづらいが、台石の写真をつけておく。

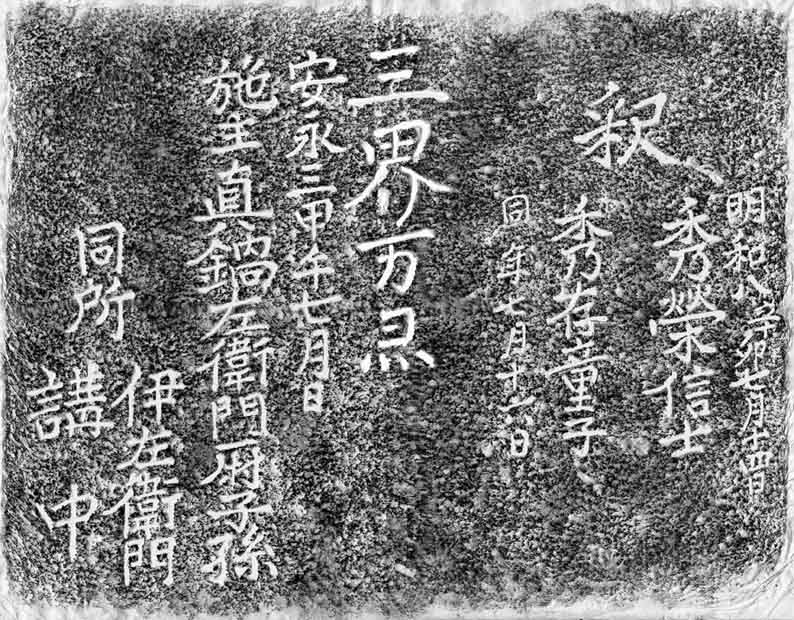

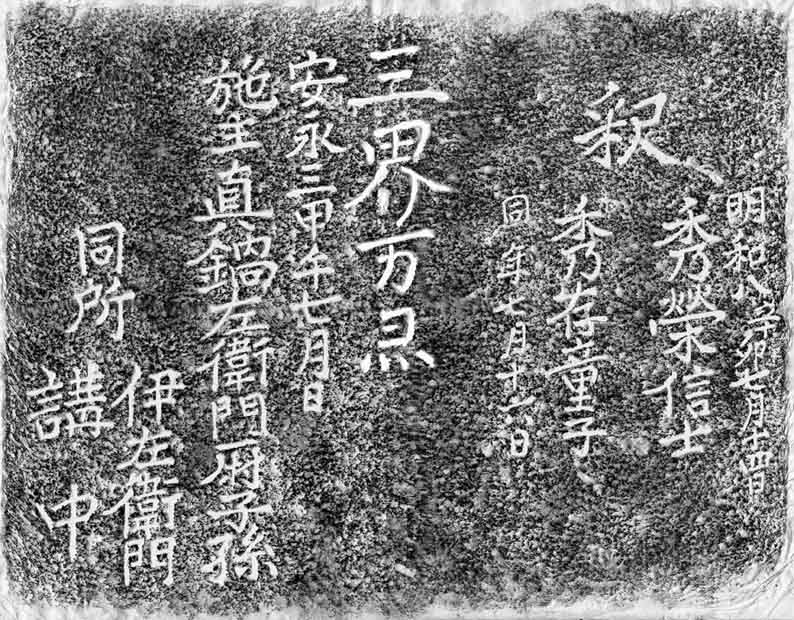

拓本を採ってみた。(それでも読みづらいので文字部分を少し加工)

左衛門尉とは書かれていない。「尉」ではなく、

「がんだれ」に「村」のようだがそういう漢字はない。

「左衛門■子孫の伊左衛門と同所の講中」と理解すべきか、それとも「左衛門■子孫と、同所の伊左衛門と講中」なのか?

「多度津町青木」

「多度津町青木」