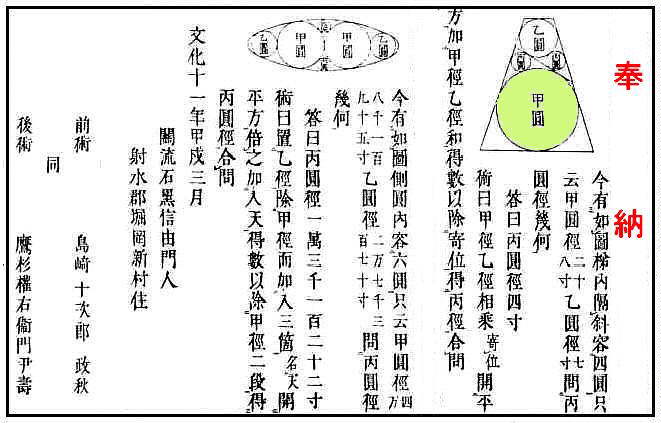

算学絵馬 算学絵馬

|

[年代] 江戸末期 文化11年(1814)

[法量] 板絵馬 縦!㎝ 横!㎝

[分類] 学問(算学)

[奉納] 射水郡堀岡新村住 島崎十次郎政秋 鷹杉権右衛門尹壽

[所蔵] 現存せず 石黒信由編著 算学鉤致(射水市博物館蔵)

[解説] 算額絵馬

草岡神社に奉納された算額の”問”の板絵馬に対し、”答え”も奉納された。

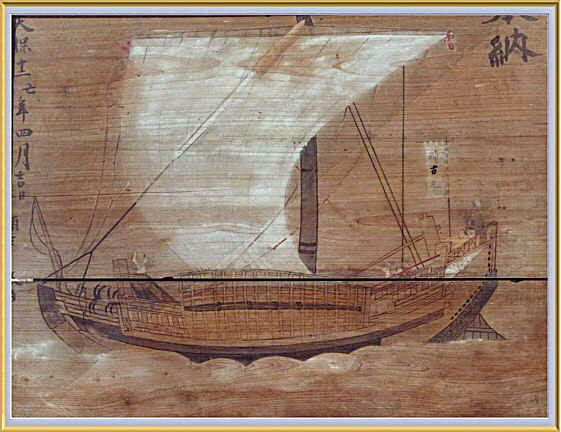

北前船絵馬 北前船絵馬

|

[年代] 江戸末期 天保12年(1841)

[法量] 板絵馬 縦55.5㎝ 横72.5㎝

[分類] 生業(廻船業)

[奉納] 古明神 佐治平

[所蔵] 草岡神社奉賛会蔵

[解説] 北前船

交易を生業とし北前船の航海の無事を祈願して

奉納された

木曽義仲と源義経 宇治川戦い絵馬 木曽義仲と源義経 宇治川戦い絵馬

|

[年代] 江戸末期

[法量] 板絵馬 縦48.0㎝ 横70.0㎝

[分類] 武者(宇治川の戦い)

[奉納] 不詳

[所蔵] 草岡神社奉賛会蔵

[解説] 木曽義仲軍と源義経軍 宇治川先陣の図

「平家物語」巻第9 宇治川の戦いで、頼朝から名馬を賜わり、先陣争い

をする頼朝の家来、佐々木四郎高綱と梶原源太景季(かげすえ)の宇治

川渡りの図。

羅生門・鬼の図絵馬 羅生門・鬼の図絵馬

|

[年代] 江戸末期 弘化3年(1846)

[法量] 板絵馬 縦55.5㎝ 横84.0㎝

[分類] 武者(羅生門の鬼退治)

[奉納] 大統曳網 佐治平

[所蔵] 草岡神社奉賛会蔵

[解説] 羅生門・鬼の図絵

羅生門に出没する鬼を、渡辺綱が退治をする場面の図。

壇ノ浦の戦い図絵馬 壇ノ浦の戦い図絵馬

|

[年代] 明治時代 慶応4年(1868)

[法量] 板絵馬 縦100.0㎝ 横176.0㎝

[分類] 武者(源平合戦)

[奉納] 網屋九右ヱ門

[所蔵] 草岡神社奉賛会蔵

[解説] 壇ノ浦の戦い図

壇ノ浦の戦いは、元暦2年(1185)3月 屋島の戦いで敗れ、下関に退い

た平氏軍を源氏軍が追撃し、栄華を誇った平家が滅亡に至る治承・寿永

の乱の最後の戦いの場面で、平家を追撃する源氏方の図である。

出雲神話 八岐大蛇(やまたのおろち)図絵馬 出雲神話 八岐大蛇(やまたのおろち)図絵馬

|

[年代] 明治以降

[法量] 刺繍絵馬 縦51.0㎝ 横60.0㎝

[分類] 神仏(出雲神話 八岐大蛇図)

[奉納] 精一長女 中島よ志由 女

[所蔵] 草岡神社奉賛会蔵

[解説] 出雲人身御供神話 八岐大蛇図

八岐大蛇とは「蛇」であり「水神」である、また人身御供にされる姫の名

前が「稲」であることなどから、田を荒らす邪悪な者を退治する説話である。

女性の刺繍絵馬の奉納は、習い事の上達祈願と考えられます。

八幡太郎義家 勿来の関(なこその関)図絵馬 八幡太郎義家 勿来の関(なこその関)図絵馬

|

[年代] 明治以降

[法量] 刺繍絵馬 縦45.0㎝ 横60.0㎝

[分類] 武者(勿来の関図)

[奉納] 不詳

[所蔵] 草岡神社奉賛会蔵

[解説] 八幡太郎義家(源頼朝の先祖) 勿来の関図

奥州攻めで勿来の関を越えて、戦いに向かう義家が詠んだ和歌 「吹風を

なこその関と おもへども 道もせにちる 山桜かな」 の風景場面である。

女性の刺繍絵馬の奉納は、習い事の上達祈願と考えられます。

一ノ谷の戦図絵馬 一ノ谷の戦図絵馬

|

[年代] 明治以降

[法量] 刺繍絵馬 縦43.0㎝ 横60.0㎝

[分類] 武者(一ノ谷の戦図)

[奉納] 谷川きくい

[所蔵] 草岡神社奉賛会蔵

[解説] 一ノ谷の戦図

寿永3年(1184年)2月、一ノ谷の戦【平敦盛(左)と熊谷直実(右〜扇持つ)】

女性の刺繍絵馬の奉納は、習い事の上達祈願と考えられます。

川中島の戦い図絵馬 川中島の戦い図絵馬

|

[年代] 明治以降

[法量] 刺繍絵馬 縦50.0㎝ 横75.0㎝

[分類] 武者(川中島の戦い図)

[奉納] 雪子

[所蔵] 草岡神社奉賛会蔵

[解説] 川中島の戦い図

第4回 川中島の戦いは1561年8月、長野県千曲川と犀川が合流する三

角地帯で両軍合わせて3万3千の軍勢がこの川中島で激突。武田信玄(兜)

と上杉謙信(頭巾)の一騎打ちの場面の絵馬である。

女性の刺繍絵馬の奉納は、習い事の上達祈願と考えられます。

【拡大】

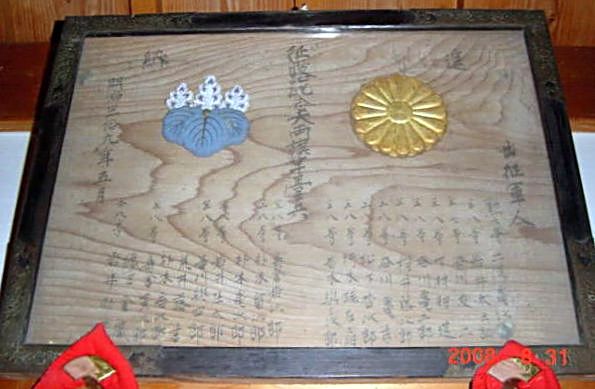

日露戦争図絵馬額 日露戦争図絵馬額

|

[年代] 明治39年5月

[法量] 板絵馬 縦49.0㎝ 横66.0㎝

[分類] 戦争(日露戦争図)

[奉納] 古明神村の二俣・岩井・谷川・稲井・松下含め20名

[所蔵] 草岡神社奉賛会蔵

[解説] 日露戦争図 神社に残る戦利品御下附願 (明治三十九年五月)

戦争は明治37年2月8日〜38年9月5日。出征軍人に勲7等・八等が捧げら

れています。 日清戦争(明治27年7月〜明治28年3月)

鶏図絵馬 鶏図絵馬

|

[年代] 明治以降

[法量] 鏝絵馬 縦51.0㎝ 横74.0㎝

[分類] 鳥(鶏図)

[奉納] 不詳

[所蔵] 草岡神社奉賛会蔵

[解説] 眷属(鶏図・伊勢図)

ニワトリの図は、お伊勢さんを表します。奉納者がお伊勢廻りの無事を祈っ

て奉納されたものか?当神社の鏝絵は余り繊細ではありませんが竹内源造

の技巧集団の作品と考えられます。明治初期は漆喰の土蔵が盛んに立て替

えられた時期で、近隣の神社本殿にもその姿を見ることができます。

恵比須大黒図絵馬 恵比須大黒図絵馬

|

[年代] 大正14年

[法量] 紙絵馬 縦68.0㎝ 横100.0㎝

[分類] 神仏(恵比須大黒図)

[奉納] 東岩瀬町 杉本庄次郎

[所蔵] 草岡神社奉賛会蔵

[解説] 恵比須大黒図

大漁旗願と海上の安全祈願から奉納されたと考えられます。

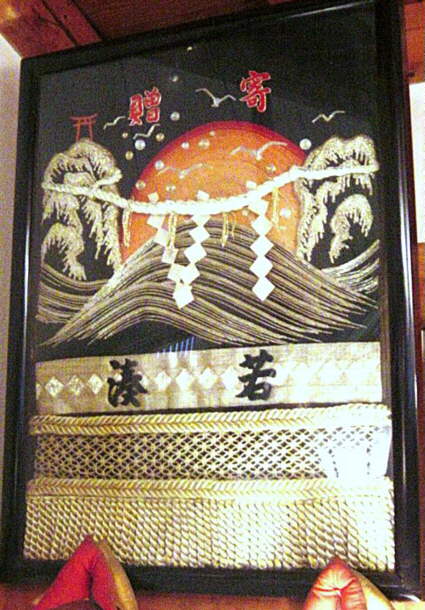

二見浦 化粧まわし絵馬 二見浦 化粧まわし絵馬

|

[年代] 昭和以降

[法量] 刺繍絵馬 縦95.0㎝ 横73.0㎝

[分類] 芸能(化粧まわし図)

[奉納] 地方力士 若湊関(四股名)〜菊 太吉(明治29年〜昭和13年)

[所蔵] 草岡神社奉賛会蔵

[解説] 二見浦 化粧まわし図

越中國射水郡地域は昔から青年相撲が盛んに取られた。神社境内にも

土俵が造られ奉納相撲が盛んに行なわれた。引退後、屋号 菊の”太助さ”

(三代目 太吉:村議会議員)より神社に奉納されたと伝えられています。

化粧まわしは、夏至の太陽が赤く金色に染めた波がうち寄せる伊勢市二

見浦の夫婦岩が描かれています。