日付のなびげーしょん(2005年1月・・・21日〜31日まで)

初めて聴く曲。4楽章仕立ての曲だ。優しく美しい第1楽章と、リズミカルなスケルツォの第21楽章の対比具合が気に入った。第2楽章ではバックハウスの渦を巻くような低音が楽しめた。これが彼のピアノの迫力の根源なんだろうね。後、最後がさりげなく終わってしまう所なんて、お茶目で結構かわいらしい曲にまと待っていると感じた。でも、この表題に似合ってるような似合ってないような微妙な曲だ。第3楽章が葬送行進曲だからかなぁ・・・・・・。

確かこの曲は「かっこう」という表題が付いていたように思うが私の調べたところでは付いてなかったので書かなかった。まぁ、それはよいとして、第1楽章の細かい音符をぱらぱらと弾く感じが勢いがあって良い。低音が随所で効いているため、かわいらし印象でなく、どちらかというとドスが効いている感じだ。跡目リディア砂第2楽章が印象に残った。バックハウスのピアノの歌わせる表現が素晴らしかった。改めて実力を思い知った。全体的にはリズミカルな小さなピアノ・ソナタだ。

この曲は初めて聴く曲だ。ここからは俗にいう後期5大ソナタを29番は除いて聴いていこうと思う。まずその初っぱなの28番だけど、とにかく第3楽章が凄かった。細かい音符が渦を巻き段々と力強くなっていく様は聴いていて感動を覚えた。しかも、それだけで終わることなくその後にメロディアスなパートが続きある程度の余韻を引きずって進行するパターンには参った。バックハウスの演奏がピッタリとはまっていたような気がする。

15分程度の短いソナタ。第1楽章のめまいがするような音の洪水がよい感じ。しかも、余韻を残さずそのまま一気に終わってしまうのが良かった。バックハウスはそれを非常にテンポ良く弾いていた。この演奏はもしかしたら甘めかもしれないけど、ゆったりとした第2楽章の歌わせ方などからすると、非常にバランス良く聞こえた。3楽章の素っ気ない優しさも良かったね。そうそう、この曲を聴くのも初めてだ。

この曲も初めて聴くのだが、4楽章仕立て実はそんなに長くないピアノ・ソナタ(実は30番とほとんど一緒)。と思ったら、実は3楽章仕立てで、ただ、このCDが4つのトラックに分けていただけだ。しかし、その分けられている部分、3楽章のフーガがなかなか良かった。同道となっていた。特にラストはドスの効いた最後だったね。

こちらは2章仕立ての結構長いピアノソナタ。というのも、2楽章で、30番31番と同じ長さだからだ。特に第2楽章は大きい。そして、この曲の肝はこの楽章だと思う。第一楽章は30番の第一楽章をメカニカルにしたような感じだが、第2楽章は独創性に富んでいた。バックハウスの演奏は第1楽章で大迫力で鳴り響き、彼の演奏のおもしろさは存分に味わえた。して、第2楽章はゆったりとした主題の後徐々に盛り上がっていくという形式、よく分からなかったので、どんな形式化と調べてみると、変奏曲形式だそうだ。主題と5つの変奏で構成されているそうで、私はどちらかというと、ソナタ形式のように、ドラマ性の強い物が好きなのだけど、これも負けない位の中身を持っていたね。

有名な曲なので、知っているのは当然だけど、まぁなんと優しい演奏だこと。そしてかわいらしい。これが全て。変な感情移入等がないので、聴きやすい。これが最高の演奏かどうかは分からないけど、個人的には気に入った。ただ、ワルツだけど、もうちょっとリズムがはねて欲しいと思ったね。昼間部のリズムは十分跳ねてたけど・・・・・・、って、何を書いてるのか分からなくなってしまった。

これは知らない曲。でも、1番同様、素晴らしい旋律を持つ曲だなぁ・・・・・・。曲の構成も似ているし・・・・・・、などと考えていたら演奏時間もほぼ一緒だった。つまり、1番とは同じ性格の曲なのだろう。こっちの方がちょっとゆるめに感じるが、それはルービンシュタインのピアノの弾き方だろうか?非常に甘いワルツとして耳になじむ感じがする。

2番と4番と合わせて同じ作品番号なのだが、この曲は結構バレエ然としていて分かりやすい。などといった書き始めになっていることからも分かるように知らない曲だ。しかし、この曲はもの悲しい雰囲気がある。「静かなる美」というか、そういったモノを美しくルービンシュタインは表現しているように感じた。拍子を取るのが苦手な私にはこの曲の拍子が取れなかった。

表題はネコが鍵盤の上をはいずり回っている様子に聞こえるからということだが、その表現をルービンシュタインは上手くしていると思う。ころころと転がるかなり素早いパッセージを上手く処理してかわいらしくまとめている。最後の対縁談も少々力を抜いているのが何とも微笑ましい。私は好きだな。こういった演奏が。

オレが間違ってるのか?なんかメロディの拍子と曲の拍子が違うような。リズムは例のワルツのリズムをズンチャッチャッと刻んでいるけど、なんか早い展開にごまかされつつも2病死のような気がする。こんな聴き易い曲がそんな複雑な構成の分けないよな。ということで、聞き間違いなのだろう。

かの有名な曲であるが、スピーディーにかわいらしく、最高にご機嫌な演奏だと思う。途中スピードが落ちるところもごく自然に流れていて聴きやすかったね。ところでこの曲は三部形式?

いかにも単調でございますという曲だが、こういった曲のメロディーは個人的には好きだ。しかし、なぜルービンシュタインはこういった曲をメロディアスに歌い上げられるのだろうか?私のツボにピッタリはまってくれる。ただ、どこまで行っても優しいイメージが付くので、この曲も、優しく美しい響きを聴かせてもらえる。因みにこの曲は初めて聴く曲だ。

6番、7番と作品番号が同じで、3曲とも全然曲想が違うので、同じ作品番号はいささか乱暴すぎる気がしないでもない。さて、この曲は長調のメロディアスなゆったりとした曲だ。因みに初めて聴く。所で、この曲は中間部はリズム無くなってるよね。

この曲も有名な曲だが、この演奏は優しいこの曲をコンパクトに端正にまとめた様な感じだ。

きれいな曲だ。

小さな曲で、きれいなメロディだけど、なんだか、どこかで聴いたことがあるような感じだった。

歌うようなフレーズが印象的な曲。スピードは遅めだけど、見事な単調だ。何回か書いているように私はこういう雰囲気の曲が好きだなぁ・・・・・・。ところで、これは二部形式だろうか?

この曲まで11番と12番とで同じ作品番号なんだけど、なんか本当に続いている曲に聞こえたね。ただ作っている時期は全然違っていてこの曲が一番若い時期に作られているようだけど、良くもまぁつなげたものだと感心する。まぁ、それはよいとして、この曲は長調のため、非常に明るく聴きやすい。

何とも家に、切ないメロディの曲。短調の曲だけど、まるで長調のような明るさがある。でも、主題のところで、短調の曲というのがすぐに分かるけどね。因みに三部形式の曲だ。さらに因みに。10番以降の全ての曲は初めて聴いた。

アップの2枚のアルバムに未発表曲をプラスして、コンプリート音源集とした2枚組のCD。彼らの1st「UPP」と2nd「ディス・ウェイ」が一遍に聴けるお得盤となっているが、日本ではよく出せたなぁ・・・・・・。というのが正直な感想だ。後、このバンドはギターレスのキーボードトリオで、ジェフ・ベックに発掘されて出てきちゃバンドだ。1stのギターパートはジェフ・ベックが担当していて、そのどれもが鋭いギターなので、嬉しい。さて、ここではおまけの曲について一言書いておこう。パンク全盛時のイギリスでは、契約を勝ち取るのは無理かな?と思うような感じ。でも水準は高いので、思い切ってアメリカで売り込めば行けたかもしれない。そんなサウンド。完全に楽園風フュージョンしちゃってる。

まず1stは1曲目が結構気に入った。このバンド、キーボード奏者がボーカルを担当していて、ファルセット使いだったりする。で、このサウンドがジェフ・ベックの「ギター殺人者の凱旋」に直結するサウンドなのでひたすらファンキー。で、1曲目だが、このボーカルのファルセット具合が妙にラス・バラードににていたのが気になった。おかげさまで1曲目はギターをジェフ・ベックが弾いているアージェントといった趣だった。後、気になったのは2曲目。まるで、カーティス・メイフィールドのようなファルセットが聴けた。「そこまでやるか!」という感はあれど、ある意味徹底しているのが良かったね。後、リチャード・ベイリーを手数を微妙に減らして図太くしたようなドラムが結構好きだな(ジェフ・ベックは「ビリー・コブハムに似ている」といったそうだが、私はそうは思わなかった)。ファンキーなジャズロックアルバムとしては「ギター殺人者の凱旋」のプロトタイプのようで面白く聴けたね(というかBB&Aの2ndアルバムをこういう風に作りたかったというサンプルといった方が良かったか?)。

1976年発表の2ndアルバムだけど、なんか1stと比べるとギタリストが正式加入したことも手伝ってか、妙に洗練されている。で、完全なウェストコースト風フュージョンとなっている。ギターがジェフ・ベックに比べると軽いので、サウンド全体も軽くなってしまった感があるね。ジェフ・ベックがゲスト参加した曲は1stの良いところを受け継いでいることが理解出来る。1stをそのままメロウなフュージョン〜AORに移行した感じだね。私の苦手な音ではあるけど、まぁ、何とか聴けるね。1stの好印象があるからかもしれないが。まぁ1stの激烈ファンキーサウンドに比べるとやはり1stを取ってしまう私がいるね。

この曲は、主題部分だけは知っていた。通して聴くと、かなり分かりやすい三部形式で、リズミカルな最初の部分、で、次いで、メロディアスな部分があって、短めの最初の部分の再現で終わると言うことで、確かこの形って、ショパンの得意技だったはずだ。

この曲も同じく3部形式の曲だったが、私は聴いたことがなかった。短調の曲だから、力強さが伝わってきて、ルービンシュタインの演奏の場合、メロディアスな部分とのメリハリがしっかりしていて良かったね。この人の場合、楽譜に忠実は演奏とか言うけど、こういうメリハリの良さは楽譜でも表現されているのだろうかね。

この曲も主題の部分を知っていただけだけど、通して聴くと結構発見があったね。というか面白い曲。曲自体も良いのだろうし、多分、ルービンシュタインの演奏も面白いと感じているのだろうね。で、この曲は最初の部分で、確かにポロネーズのリズムだけど、非常に軽やかな感じで、まるで行進曲のようにも感じる。だからこの名前が付いたのだろうけど、こういう表現をする時のルービンシュタインのタッチは好きだなぁ。ただ、ずっと同じ調子なので、曲の進行が分かりづらかった。

この曲は初めて聴いたけど、短調の曲なので、非常に陰影に富む内容となっている。この曲も三部形式だった。というか、今までの曲は全て3部形式だ。ルービンシュタインの演奏はバラードでも弾いてるかのような演奏になっていたと思う。でも、やはりショパンなので重くなく美しく響いている。最後が聞き物だ。

この曲も初めて聴いた曲だけど、大きい曲だったというのが第一印象。短い序奏の後のポロネーズの主題はかなりドラマチックで私の好きなパターンだ。「短調の曲はこうでないと」と思わせる。中間部でリズムが変わったので、何かと思い調べてみると、実はマズルカだったのね。つまり、この曲はポロネーズ、マズルカ、ポロネーズと展開する曲のようだ(間にブリッジ部分は挟むが・・・・・・)。

この曲は有名なので、当然視って履いたけど、もしかしたら通して聴いたのは初めてかもしれないね。なんか、すげぇ、優しいの。こんな優しいこの曲を聴いたのは初めてだ。序奏から主題へ行くところはもうちょっと力強く弾いて、ドラマッチックに持っていくという演奏ばかりだったので、「この手があったか」と感心しきりだった。人によっては物足りないかもしれないけど、私はこれくらいで良かったね。

一応三部形式だということは分かったけど、題名の「幻想」にふさわしくファンタジックで捉え所の難しい曲。この曲も5番と同様、大きな曲だ。壮大なという意味では5番より上かもしれない。ルービンシュタインはこの曲を淡々と弾くことによって、曲の輪郭を分かりやすくしてくれているから嬉しい。こういう曲はピアニストの感情にまかせるような演奏が出来そうだが、感情移入過多でないから分かりやすい。

再びベートーヴェンへ戻って、今度は「田園」だ。実はこの今日はしらなっかた。初めて聴く曲だったりする。で、この曲は3楽章形式ではなく4楽章形式の曲で、第2楽章がアンダンテ以外は全てアレグロというにたテンポで全体が進むので、聴く人によっては曲想からも来るのだろうが、牧歌的に聞こえこの表題が付いたのかな?と邪推する。バックハウスの演奏は非常に繊細で、相変わらず力強いがこういった曲を平面的に終わらせていないところが良い。個人的には短めのスケルツォ楽章である3楽章がリズミカルで楽しく良かったね。

この曲も聴いたことのない曲だが、第1楽章の冒頭の主題がもの悲しい雰囲気を出していて妙に印象に残る。その後が結構メロディアスに展開するので、よけい印象に残ったのかもしれない。最後に主題に戻ってくるところで、お見事といいたくなる。それをバックハウスはえらい幻想的に演奏している。この曲の意義にあってるかどうかは疑問だけど、エンタメとしては最高だ。

この曲も聴いたことがなかった曲だ。2楽章形式の小さな曲で、非常に甘いメロディところころ転がるピアノの旋律が楽しめる曲だったね。また、こういう曲でのバックハウスのその他の曲で聴ける堂々とした演奏とは違った愛らしいメロディを紡ぎ出すような演奏もなかなかだったね。風貌からはこんな演奏は似合わない気がするけど、親父にいわせるとこれも彼の演奏の特徴の一つだそうだ。

話変わって、ジェフ・ベックの話だけど、この話を書かなかった昨日も1本のレビューを書いた。そして今日も書いた。これで草稿段階まで来たレビューが4本という事になる。

我ながらいつになくはかどっている。奇跡だ。

明日、明後日は休みなので、そこでいくらか形にしたいな。忙しくてあまり時間はないけど、それでもやはりやりたい。新レビューの画面のアイデアは頭の中ではほぼ固まりつつあるんだ。だから、それを上手く具現化したいなと。

結構ちょうど一年前にジェントル・ジャイアントのレビューをいっぺんに上げた時とよく似ている。あの時も結構一気だったモノね。でも、今回はさらにその上を行く勢いだ。この勢いのある内にある程度形にしておけば、惰性で後は突っ走るだろうからね。

そんな、こんなで頑張ってみよう。明日は朝一は医者でそこから帰ってからだ。

この曲はとにかくメロディが美しい訳だけど、特に第3楽章の主題のメロディが美しいと思っている。そんな曲をバックハウスはあまり感情を入れることなく、どちらかというとバリバリと弾いている。全体的には硬めの演奏でも、指先は柔らかい、そんな演奏だったね。

さて、今回は2つの箱をごちゃ混ぜにして聴こうかと思い、突如ルービンシュタインのショパンを聴くことになったけど、まぁ、基本的にレビューの書き方はバックハウスによるベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集と同じ。こちらはベートーヴェンと違ってほとんど曲と名前が一致しないしそんな訳で、じっくりと聴いていきたい。

ルービンシュタインという人はあらゆる意味で中葉な人だと言うことをこの曲を通して感じた。この曲は親父が「バラードのヘ短調」ということで、リクエストされて聴いたのだけど、私は全く知らなかった。目立つ旋律など無く最後の方で盛り上がる曲のようだけど、この人は収支流れるようなピアノを弾いていた。バラードだから好きにに弾けばよいのだろうけど、変に感情移入したり、さらりと流したりしてないので、個人的には非常に気に入ったね。差し後の盛り上がりも、ガンガン行かなかったのが良かった。

この曲も知らないのだけど、いやぁ、第1楽章、ピアノが出てくるまでが長い長い。ピアノはショパンらしいのだけど、なんかオーケストラはとってつけたような雰囲気だ。演奏があまり良くないのかもしれない。因みに指揮とオケは、スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ指揮で、ニュー・シンフォニー・オーケストラだ。図太い音の伴奏なので、ロシアの指揮者かな?と思って調べたら、違っていた・・・・・・。ポーランドの人と言うことだ、つまり、ルービンシュタインやショパンとは同郷の人ということだね。基本的に作曲家の人だそうだ。

この曲も知らない曲だけど、まるでモーツァルトの曲のように感じだ。まぁ、モーツァルト云々は別にしても、古典派の影響は大きいのだろうね。でも、ロマンティックな曲だったりするから捉え所がないんだな。で、この曲のオケとピアノのバランスはよい。ただ、ちょっとこぢんまりとした感は否めない。協奏曲としての出来(というか、オケとピアノの演奏のバランス)はこちらの方がよいかな?

聴き方については親父のアドバイスに従いたいと思う。というのも、「表題付きのモノから聴け」とのことで、確かに表題付きの曲はよく知られていて私自身も3大ソナタくらいは曲と名前が一致するので、そこから入ることにした。全体的な話としては、曲によってはテープヒスがひどいモノがあった。バックハウスの晩年の録音とはいえ約50年前の録音だから致し方ないのかもしれない。それにしてもピアノの音自体はクリアーなので、そこはさすがにDECCAだと褒めてあげたい。

なお、レビューの書き方は、ここのところずっとやっている一曲ごとのレビューにしようと思う。

取り合えずまずは「月光」から。表題が入っている曲はそのほとんどを知っていて、細かい話をすると多分名前と曲は一致せずとも番号だけの曲もよく知っているだろうと思う。で、本題の「月光」だが、このバックハウスの演奏はなんというか、ロマンティックなと思っていたこの曲を非常に厳しく弾いているという気がする。特に第3楽章が迫力のある演奏で気に入った。

続いては「悲愴」。結果として3大ソナタからということなので、次は「情熱」かな?まぁ、それはよいとして、「月光」では、実は歌心がいまいちかな?なんて考えてていたのだけど、第2楽章のするりと耳に入ってくる感じとか、親しみやすさと言ったら凄いの一言。第1楽章や第3楽章は結構リズミカルにテンポ良い演奏だったけど、じっくり耳を傾けるとメロディをしっかり弾いていることが分かったね。

なんか、この演奏ははじめから異様にテンションが高かったので、結構ワクワクして聴いた。この曲は飛び抜けてメロディアスなフレーズのあるような曲ではないので、「悲愴」のような印象は受けなかったが、第1楽章なんて、とにかく激しい。火の出るような演奏なのだが、この人の場合は実は努めて冷静に聞こえる。それが特徴なのだろうね。蛇足だが、いかにも古典派と思わせる曲想とドラマティックな構成のこの曲が個人的には結構好きだったりする。

この曲のみモノ録音ということであえて聴いてみた。確かにモノ。しかしバックハウスの演奏スタイルがあまり変わらず、単にステレオとモノの違いのみといった印象。モノ特有の広がりのなさがあるのが残念だが(他がステレオで入っているので気になる)、一番古い録音であるにも関わらず、他の録音と遜色ない音で再生されるので、さすがDECCAだという思いが強い。さて、この曲は4楽章のソナタで大作。交響曲のピアノ版と言った趣だが、聴いてて、初めて「あぁこの曲か!」というていたらく。まぁ、クラシックは聴き始めなので仕方ないとしよう。このバックハウスの演奏はネットで検索すると、結構褒められているようだね。

この曲は久しぶりに聴いた・・・・・・。まぁ、それはよいとして、個人的には最初のころころと転がるような細かい旋律が好きで、このバックハウスの演奏はそれが非常に巧みだと感じたね。ちょっとカチッと演奏ではあったけど、おもしろさは抜群だったね。

話変わって、ジェフ・ベックのネタについてだけど、今日も1つ原稿を書いた。でも、まだ何も出来ていない。まぁ、今週末には何らかのアクションを起こそうと思う。

このまま順調に書いていけば、ジェフ・ベックのアルバムは結構な量あるが、そう時間がかからないうちに書けると思うな。

あぁ、取り合えず、リニューアル中と言うこともあるから、レビューの新規のレイアウトも考えないといけないなぁ・・・・・・。

一昨昨日と、一昨日に頼んだCDが今日一遍に届いた。上のはそのリストだけど、どちらも箱物だ。バックハウスのベートーヴェンが8枚組で、ルービンシュタインのショパンが11枚組と全部で196枚と豪勢だ。もう、どこから聴いていけばよいのか分からないので、注文した順番にバックハウス、ルービンシュタインと聴いていこう。

今回はピアノ作品なので特にピアノソナタ全集のバックハウスはJBLのスピーカーのポテンシャルをどれだけ引き出してくれるか、非常に楽しみだね。

さて、ボックスセットを買った時には恒例となっている内容の書き出しの覚え書き、この日記を読んでいる人には邪魔なモノかもしれないけど、日記を書く私にとっては、こうやってまとめたモノを一つ書いておくと後で非常に楽なんだね。ということで、今回も書きたいと思う。これは、バックハウスによるベートーヴェンのピアノソナタ全集で、1曲を除き全てステレオ録音という全集だ。収録曲は以下の通り。

CD 1

CD 2

CD 3

CD 4

CD 5

CD 6

CD 7

CD 8

続いて、ルービンシュタインのショパン全集だけど、これはピアノ曲の全てが網羅してあるのかと思ったら、なんと、練習曲がごっそりと全て抜け落ちている作品集だった。他にもピアノソナタの1番がなかったり、ポロネーズなどの後ろの番号の方が一部無かったりする。ということで、全集ではないけど、結局の所ほぼ全集ということだ。詳しい曲目は以下の通り。

DISC 1

DISC 2

DISC 3

DISC 4

DISC 5

DISC 6

DISC 7

DISC 8

DISC 9

DISC 10

DISC 11

さて、話変わって昨日ちょっとだけ書いたジェフ・ベックのアルバムのレビューを書こうという話だけど、取り合えず、1作品分のネタを仕込んだ。

といっても、まだ、反故の裏に書いた第一稿段階だけどね・・・・・・。これからこいつをコンピュータのデータに起こして、文章を構成して、マークアップして初めて公開出来る形になるからね。そこまで行くのにどれだけの時間がかかることやらね・・・・・・。

ということで、なんか、なし崩し的にではあるが動き始めた。先は見えないけど、どうなることやらね。

に、罹ったかもしれない。

今日は結構聴いたが、かなりはまって聴いている自分に気が付いた。車の運転中に聴いたことなので、ながらで聴いていたことには変わりないのだけど、それにしても、「聴いているなぁ」という思いが強かった。

そんな訳で、このサイトの音楽のレビューでの次のターゲットはジェフ・ベックとしたいという思いが強まってきた。当面、集中して聴くかもしれない。ただ、来月の終わりにまだ5枚再発予定なので、それを買って聞き込んでからの話だと思う・・・・・・。

まぁ、そんなことを言うと、今からだと忘れてしまいそうだが、まぁ、今手持ちの分位は今書いておくと言うことでね。どうせ、今月は後1枚CDを買ったら終わりなのだから・・・・・・。

そんな訳で、調査に入ろう。幸いジェフ・ベックのアルバムのほとんどはCD聴かなくても、曲の輪郭位は思い出せるからね(でも、いつも通り、曲と名前は一致しないが・・・・・・。だって、覚えられないんだもん。「あれ、あれだよ!」ってな感じ)。

話変わって、今日はこないだから何度か書いてるように、健康診断を受けてきた。6時半に起きて7時半に出発して会場には10時までに到着という結構大変なスケジュールだった。朝のラッシュ時に普通でも2時間かかるところを移動する訳だからね。ただ、意外と普通通りの時間で行くことが出来たのはまぁ嬉しい誤算だった。

さて、その件行進団だが、VDT検査という故知で、器具を使った検査は目の検査だった。眼圧、視力(乱視、立体視も)、後は動体視力もだった。それだけ調べて、後は医師の診察。

私は目の疲れ、かすみ、痛みがバリバリだし、肩と首のこりもバリバリなので検査を受けたのだが、通り一遍のことしか言ってもらえなかった。

まぁ、器具検査の数値に表れいないので仕方がなかったが、もうちょっと何かアドバイスが欲しかったね。とりあえずの以上がなかったので良しとはしないといけないのだろうが、物足りないのは事実だ。無償の検診で、そこまで言うとバチが当たるかな?

まぁ、なんにしても、こういう検査は一日中ディスプレイの前に座っている人hさうける機会があれば受けた方がよいと思うね。しかも定期的に。器具検査の数値の動向を把握しておくだけでも、自分の健康管理には有効だと思うな。

盲信してはいけないだろうけど、利用出来るモノは利用仕様位の姿勢でいると良いよね。自分で眼科等に検査に行くと高いしね(本音はそこかい!と突っ込まないように(笑))。まぁ、そんなことを思ったね。

基本的に派手な傾向のロシアの指揮者の中で特に派手なといわれているロジェストヴェンスキーの人気盤だそうなのだが、ロシアの指揮者でロシアのオケによる「幻想交響曲」ははっきり言って?だった。でも聴いてみてその圧倒的なパワーに「面白いかも?」ということになった。で、改めて聴いてみて、細かい部分での美しさとかはさておいて、とにかく、静から動へ切り替えて一気に駆け抜ける辺りは凄い。特に第5楽章のフィナーレの割れんばかりの大音響とあおられた観客がフライングして騒ぎ始めたりで凄いことになって、面白い内容だったね。あっ、そうそう、これはライヴ音源だったりする。おまけで付いていた「ベンヴェヌート・チェルリーニ」序曲はまぁまぁ。

で、こちらはチャイコフスキーの4番。レニングラード・フィルといえば、ムラヴィンスキーのが有名だが、こちらはそのムラヴィンスキーに鍛え抜かれたオケの実力を見せつつも、体力勝負の力業で迫っている。特に第4楽章なんて最初から最後まで圧巻。でも、第1楽章辺りは力業で押さず、ちゃんとずるずると引きずるような展開はなかなか雰囲気が出ていて良かったね。ラストは「幻想交響曲」以上の盛り上がりだったね。ライヴならではの味わいということかな?おまけの「ヴァイオリン協奏曲」はオケは良かった。かなり良かった。雰囲気たっぷりの演奏が出来ていた。ただ、ヴァイオリンが・・・・・・。多分テクニックは相当なのだろうけど、なんか音痴に聞こえてしまったなぁ。

今日は昼過ぎから色々とネットサーフィンして廻っていたのだけど、すると色々気付かされた。世の中動いてるんだなぁ・・・・・・。

まぁ、そう書いても読んでいる人にはなんのことか分からなかったりすると思うからちょっとだけ詳しく書いておくと、しら沼に呼んでいた日記が無くなっていたり、趣旨が変わっていたり、新しい日記を書き始めていたりと色々あったのだね。私は、「常に変わらず」が別にモットーという訳ではないけど、出来るだけそうありたいと思っているので、例えば、この日記、レイアウトは様々変えても、無い世の充実度は日々変われど、書いてることも様々なれど、あくまでも始めた当初以来、聴いたCDのメモ書きとそれに付随するコメントという姿勢は崩していない。

だから、結構変われる人をうらやましく思う。別にそれは人それぞれだということは分かっているし、その人たちはその人たちのスタンスがあることは分かっている。だけど、性格的な問題で、私はどうしても人をうらやむところがあって、自分に出来ないこと、自分がしてないことを見ると、たとえそれを自分が欲していようといまいとうらやましく思う(だけど、やってみようとまでは思わない)。そういうところがあるんだね。これを当人たちにぶつけてもはた迷惑だろうからそれはしないけど、自分の中のひそかな楽しみとして持っていたりするんだね。

で、そんな日記の巡回の中で(って、日記ばかりではないけど・・・・・・)、気になったことが一つある。というか、これは人のしていることを見て、自分のしてないことに気が付いたというやつだ。

それは何かというと、最近プロ野球のネタを書いていないなぁということ。少し前に掲示板に書き込みがあった時に答えたのだけど、それくらいのことだ。情報は集めてない訳ではない。ただ、日記に書くほどの情報がないなぁと思ったりしているのだ。そりゃぁ、プロ野球ファンとしたら、今年の順位予想なんぞしてみたりとかしたら楽しいと思うけど(キャンプイン前にはキャンプイン前の楽しさがある。キャンプが終了した時点では大分見えてくるところがあるけど、今はそれがないから)、なんかその気が起こらなかったんだよね。

大好きな広島カープの話題だって実は地元の利で豊富だ。こういう事を自慢たらたら書いたりしてみるのも一興だろう。それもしていない。極端な話、この年明けからの選手の動きに対しては一言持っている。玉木の無償放出に関しての怒りをぶつけてみるという手もあっただろう。でも、全然やっていない。

まぁ、結局の所やる気とのバランスの問題でうまくいってないだけなんだ。プロ野球に関してはもうそろそろほとんど書かなくなってから1年が来る。いつか歯車が戻るまで気長に待ってみるつもりだ。

忘れるかもしれないけど(笑)。

そうは言っても今年は激動の1年になりそうだし、特にこの3月の末までは色々ゴソゴソしなくちゃならないだろう。今日はたまたま穏やかに過ごせた一日だったけど、来週以降その保証はない。というか2月に入ってから特に前半は多分休み無しだ。まぁ、常にマイペースで生きているので疲れて倒れるとか言うことはないだろうけど、多分この日記を書く量や質にはに実にその影響が現れるだろう。

というか、先週だって忙しい苦手ほとんど日記が書けてないと言っても、実際には仕事がそんなに忙しかった訳ではなく、単に日記を書くリズムと自分が生活をしていくリズムが狂っただけなんだね。明日以降は取り合えず元に戻ると思うな。

そうそう、サイトの更新とかもしたいと思っているのだがなかなか出来てない。取り合えず、昨年の購入CDのベストの発表をしたいのだけど、集計もまだ出来ていない状況だ。まぁ、ちょっとずつ処理していくしかなさそうだな・・・・・・。それが私の流儀だしね。

ここのところずっと書いている近況の番外編として、現在の私の部屋の色々なモノを写真に撮ってみようかな?

そんな訳でまずはじめは私が今使っている蓋付きのマグカップ。

中身がこぼれない。ことはない・・・・・・。でもこぼれにくいことは確か。バランス感覚の無い私にとっては大変重宝しているモノ。

そして、小物やマグカップを置いたりするために使っているラウンドプチテーブル(商品名。「プチ」はないだろう「プチ」は(笑))。

色々な意味で、普段座っているパソコン前の座布団の脇に置いて重宝して使っている。

これは、実際に使用中の写真。

で、次は、最近取り付けた窓のブラインド。

これが結構重宝している。

で、今持っているクラシックのCDの状態。

実はラックに入れるところがないのでこんな状態だったりする。現在新しいCDラックを検討中。今使っているラックと同じモノはもう無く(製造元のヨドコウが家庭向け室内用製品から撤退したため)、代わりのラックを検討中という訳だ。

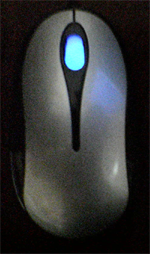

次はこの間買ったマウスだけど、これが、なかなか良い写真だ。

暗闇に光るシルバーのボディと、青く光るホイール。芸術作品だねぇ・・・・・・。

で、今回の撮影した画像を派村紺に取り込むために活躍してくれたフラッシュメモリカードリーダライタ。

こいつfで、携帯電話で撮った写真を取り込んだ。メモリースティック経由だ。

最後に、昨年買ったスピーカーの現在の状態。

スピーカースタンドにはコンクリートブロックと御影石。このコンビネーションでなかなか良く鳴っている。

昨日に引き続き今日もCDを注文した。もう今月はもう買わないと今月の初めに誓ったのに、結局買っている。なんだかなぁという感じである。

で、買ったのはHMVにてルービンシュタインによるショパンのピアノ曲全集だ。ここでしか売ってないうえに、24時間以内の発送、5000円弱と非常に安価だったりと、好条件が重なったので購入を決めた。親の持っているクラシックのバイヤーズガイドを眺めて全集があることを見つけてから約10分後には購入しているという。まぁ、とんでもない話だ・・・・・・。

さて、今日は発売が遅れていたスプリガンズを除いては全てジェフ・ベック。当初の予定どおり全て買い換えだ。リマスターの効果をかみしめるように聴いていこう。

で、中古で買ったCDは、先週の日曜日に近所のレコード屋さんににて試聴してかなり気になってはいたのだけど、買ったり取り置きして貰ったりするところまでは至らなかった2枚を買った。じつはこのCD、来月に海外で再発予定で、その記事を読んでいて実は人気のある内容だということを知った。で、試聴していて自分の感じたことが間違いでないと知って心の隅に残っていたんだね。

ようやくこの間買ったユニバーサルからの紙ジャケ家で残された1枚が買えた。さて、このスプリガンズはサンディー・デニー在籍時のフェアポート・コンヴェンションに似たバンドだったはずだが、この2ndではエレクトリック色がさらに増し、フォークロックではあるモノのトラッド色はほぼ無くなっている(一番感じられるのは9曲目の「レター・トゥ・レディ」か?これは「アンハーフブリッキンッグ」の頃のフェアポートによく似ている)。特に、6曲目の「ブラックウォーターサイド」や8曲目の「デヴィルズ・ナイト」なんかはシンフォニック・ロックだったりするので、全体的な印象としては、フォーク色の強いシンフォ系のロックバンドのアルバムという感じだ。しかも、まるで、マンディ・モートンのソロアルバムのように聞こえる。そこがまたバランスとしては非常に良かったする・・・・・・。

いやぁ、このアルバムの関しては今回のリマスターは大成功でないのかな?とにかく音がよい。まず、前の盤の音が悪いとは言わないけど、やはりどうしても平板な印象は拭えなかったんだよね。それが、今回の盤では音に奥行きが出てきて、楽器の分離も良くなった。相変わらず、霧の向こう側で鳴っている感はあるけど(これはマスターの質の問題だと思う)、そういう良くなった部分から、耳に優しい音になったことだけは確かだ。というか、素直に耳に入ってくるようになったっと言うことだ。今まで聞こえてなかった音が色々と聞き取れるだけでなく、それがすんなりと聞けるというのは本当に嬉しいね。ただ、ちょっと高域が出過ぎている嫌いがあるが、これは逆にコージーのマニアにとってはたまらない結果だと思う。

基本的に「ラフ・アンド・レディ」取りマスターの傾向は同じだが、非常にヘヴィーな仕上がりになっている。これは録音の問題だと思う。コージーのドラムは軽めだが(これは彼のドラマーとしてのキャラクターだから仕方がない)、お陰でというかなんというか、非常にグルーヴィーなアルバムに聞こえてしまう。当然、昔からそう認識してはいたが、今回のリマスターでよけいそう感じた。後、結構粘っこい音で取れているということに気が付いたね。さらには、ギターの音が非常に生々しい。ちょっといボリュームを大きめにして聴いてみよう。実はこのアルバムのダイナミズムがよく分かった。

このアルバムも傾向は一緒。しかし、このアルバムにあるアメリカとイギリスのロックが同居したようなサウンドは結構表現出来ていたと思うね。なんと言っても、このアルバムで特に顕著だったことだが、今まで聞こえてなかった音が聞こえたこと。これが大きい。例えば、「ルーズ・マイセルフ・ウィズ・ユー」のエンディングのギターをつま弾いた音とか、これがはっきりと聞き取れたのは嬉しいね。後、このアルバムは旧盤では「ラフ・アンド・レディ」と同じように音が平板だったのだけど、それがある程度改善されているのがよい。各楽器の音がそれぞれ深みを増しているんだね。

これは凄まじいレベルでの音質向上となっている。なんせ、オリジナルマスターからのリマスタリングをしていると思われるからだ。このアルバムは、日本でのローカル発売のアルバムであったので、多分オリジナルマスターは日本にあるかどうかは別にしても、日本が使えるというのは道理だと思う。まぁ、それはよいとして、まるで最新アルバムの様な音に変身している。環境雑音が少なくなった分不自然なリマスター感じる人がいるかもしれないが、全体の見通しが良くなり、それによって迫力も増しているので、臨場感が上がったということで、個人的にその部分は相殺されていると考えるね。

さて、この盤はイギリスでリマスターされた盤からの買い換え。その前にリマスターされてない盤も持っていたのでよく分かるのだが、音の傾向が昔の盤に戻ったようだ。つまり、これは昔のマスターからのリマスターなのだろうと思う。しかし、他のアルバムと同系統のリマスターなので、細部に渡る音像の明確な部分は嬉しい。そういう意味では前に持っていたリマスター盤の上を行っている。ただ、音の新鮮味だけは負けているようだが・・・・・・。

さて、今日は俗にいうネット通販で沢山の注文をした。久々の注文ということになる。実はもう2月分の注文だったりする。ずいぶん先取りだ。なんせ、2月に発売予定のモノを絡めての購入なので、どうしてもそういう風になる。

さて、まずは午前中にしたアマゾンでの注文なのだが、注文の品は以下の通り。

1枚目の「Symphony 5/Symphony 8」というやつはストコ先生のショスタコーヴィチの5番と、ヴォーン・ウィリアムスの8番のライヴのカップリング盤(BBC音源)で、こいつが2月22日発売のモノなんだね。これはHMVや@TOWER.JPでも注文は受け付けていたけど、値段が一番安かったのがアマゾンということで、注文したんだね。後は、ここのところ私の心の中で株の上がっているテオドレ・クチャル指揮のCDの購入だね。カンリニコフの1番と2番のカップリング盤はちょうど10年ぐらい前に話題になったモノだそうだけど、私はよく知らない。でも、管弦楽にこっている私にとって聴いてみたかった作曲家ではあるし、ナクソスで安く手に入るし、前に買ったショスタコーヴィチの管弦楽作品集で、クチャルの傾向は知っているので、今回買ってみた。もう一つのプロコフィエフの交響曲全集(+協奏曲全集(チェロ協奏曲は1番がない)+いくつかの管弦楽曲)も同じクチャル作品だ(一部、違う指揮者オケのコンビが収録されているが・・・・・・)。のこれらも他と比べて、アマゾンが圧倒的に安い。そういう理由での購入となったね。

で、HMVに前から注文していたバックハウスによるベートーヴェンのピアノソナタ全集が全く届かない上に、現在入手困難という事にHMVの見解としてはなっている。「売り出しセールのリストに載っているのに、入手困難とはこれ如何に?」という心境だが、入手困難なモノはしようがない。そうする中、夜になって@TOWER.JPで、在庫があったことが分かったので鞍替えした。

上のはリストだけど、今回買ったのはこれ1枚のみ。しかし、在庫があるので、早速届くと思うから楽しみに待っていよう。400円ほど高い訳だが、今回の場合特別にまぁよいだろうということでね。しかし、HMVは、急に入手困難との情報を載せ始めたが、待っていても一向に届かない人からのクレームで表示するようにしたのだろうかね。まぁ、買う側からすると分かりやすくて嬉しい訳だがね・・・・・・・。

今日決まったことといえば、月曜日に健康診断を受けるようになったということ。実はVDT作業者用の検査を受けるのだ。

VDT作業なんて、家にパソコンが来てからだから、足かけ20年位のキャリアになるぞ。大学に入って以降は、基本的に朝起きてから夜寝る前までずっとVDTの前だ。目も肩もひどいことになり、最近は腰にも来だした。まぁ、まだ、プログラマとかと比べると軽いのかもしれないが、生活の中心にそれが居座るということで、やはりこの手の健康診断は気になっていたんだよね。

で、何年か前から受けるチャンスはあったのだけど、ようやく受ける気になった。しかも、今日「受ける」と言って月曜日が受信なのだから、良い根性している。ギリギリでしか動かない私らしいといえば、私らしいといえば、私らしいのだがね・・・・・・。

さて、話変わって、明日はCDを大量購入なので、気合いを入れねば。といっても、買う5枚のCDの全てが買い直しなので、ちょっと聴いて終わりだけどね(ちょっとといっても、溝がすり切れるほど聴き込まないって事)。

クラシックにしても買いすぎで、繰り返して聴くだけでも大変な状態になっているし、現在買うのをセーブ中だけど、世の中には沢山CDが出ている訳で、既に、いくつか欲しいCDを見つけてしまって、「2月にはこれを買うかな?」なんて事を考えている。