|

|

「天道さんの金の綱」について (98/1)

少し残酷な話である。母と子供3人が暮らしていた。母がでかけると、山姥 (やまんば)がやってきて戸を開けろと言う。声が違う、手が違う、足が違う、と3度断るが、そのたびに山姥は姿を変えてついに家の中に入ってしまう。

その夜、一番小さい弟は母に化けた山姥と一緒に寝たが、食べられてしまう。これに気付いた兄弟は家から逃げ出すが、山姥も追いかけてくる。木の上に登って逃げ道がなくなると、兄弟は「天道さん、金のくさり」と叫んだ。天から金の綱が降りてきたので二人はそれにつかまって逃れた。

山姥もこれを真似て「天道さん、金の鎖、くされ綱」と言った。山姥が降りてきた綱につかまって昇ったが、途中で切れて落ちてしまった。

その血が流れてソバの根にかかったのでソバの根が赤いのはそのためだという。兄弟は天に登ってから「おとどい(兄弟)星」になった。(「ふるさとの民話」金園社・愛媛)

同種の話がグリム童話にもあるが、日本的要素だけを考えてみよう。

山姥が母親に化けてやってくる。ここで疑問は母親はどこに行ったのかということだ。山姥に食べられたのだろうか。河合隼雄流の解釈をすれば山姥こそ母親であり、子殺しがこの話のテーマだということになろうか。

「今昔物語」にも病気の母を家に残して狩にでかける兄弟の話がある。山姥に出会って片腕を矢で射た。帰ってみると、腕をなくした母親が苦しんでいるのを発見し、山姥が母であったことを知る。

私はこの種の昔話をユング的に解釈はしない。心理学的な解釈では「母子の葛藤」になってしまうが、こうした「子殺し」は歴史的な事実の積み重ねがあったのだと思う。すなわち、飢饉のおりに行われた「間引き」である。

飢饉は江戸時代にもあったが、その前に室町から戦国時代にも相当広範囲にあった。調べてみると縄文時代の晩期にも人口を激減させる飢饉があった。

この話はいつごろできたのか。イソップ物語が日本に紹介されたのは江戸時代である。手掛かりは「ソバ」にあると思う。ソバの根がなぜ赤いかの説明話にもなっている。日本の山村では今日でも作っているが、ソバの栽培は縄文時代の後期ないし晩期に始まったことが知られているのである。

|

|

|

|

|

「キジムナー」 (98/1)

キジムナーといえば、沖縄の昔話に出てくる妖怪である。木に住み、背丈は子供くらいで赤い顔、赤い髪をしているという。木の精、森の精であろうと考えられる。

以下は「キジムナーと浜端爺さん」にある話。浜端爺さんはとてもよい「かち」(漁場:註)を持っていたので、ある日キジムナーが来て、魚をたくさん取ってあげよう、自分は魚の目だけでいい、と言う。それから爺さんは毎日たくさんの魚をキジムナーに取ってもらうが、そのうち何か悪いいたずらをされるのではないかと思い、「お前の嫌いな物はなにか」と訊く。「あかちちみーこーが(にわとり)だ」と答えたので、ある日クバでこしらえた蓑を着てニワトリの声を真似た。びっくりしたキジムナーはさっさと逃げ出した。

「キジムナーの山仕事」ではキジムナーが木を切る仕事を手伝ってくれ、おまけに部落まで運んでくれたので、家を建てることができたという。この話では、キジムナーの嫌いな物はタコということになっている。

(いずれも、「日本の民話」ぎょうせい)

キジムナーの話は親切話が多い。一方で、悪さをする妖怪とも考えられており、最後には追い払われてしまう。人間に福をもたらす妖怪は日本各地にあるが、追い払った途端にもとの貧乏に戻ってしまう。沖縄のキジムナーにはそれがない。ちょっと、かわいそうな妖怪である。

|

琉球村にて

|

「察度王」 (98/1)

沖縄の昔話には歴史上の人物に関する伝説が多くある。「天女のお母さん」もその一つである。

貧しい百姓である奥間がある夜、水浴びをしている天女に出会う。天の羽衣を隠しその娘を嫁にしてしまう(ここまでは本土にある羽衣伝説と同じ)。子供が二人できるが母親は隠された羽衣を発見して天へ帰ってしまう。二人の子供のうち、姉を恩鶴(うみちる)といい、後に王妃となる。この恩鶴には別のお話があるが、今日の主人公は弟の察度(さっと)である。(「沖縄の民話」未来社

1958)

「琉球王統歴史物語」(金城唯仁 琉球文庫)によれば、奥間大親(おくまうふや)は貧しい農民で上述のごとき伝承を持っていた。息子の察度は遊び人だったが、長じて勝連按司の許に行きその娘を嫁にする。

察度は日本や中国と盛んに貿易を行い、鉄を輸入して農民に与えたからたちまち人望を得て浦添按司に出世する。浦添は当時の大貿易港であった。

彼は勢力を広げて中山王となり、山北、南山と並ぶ琉球の三山時代をもたらした。この話には、英雄は異界(この場合は天)と関わりがること、鉄や金で力を持つことの二つの要素がある。察度とはサンスクリット語のサット(実有)もしくはサティア(真実)である。

琉球の天女伝説が語られているのは察度王だけではない。

尚真王(第二尚氏)には正妃の他に夫人が二人いた。第一夫人を思戸金(うみとかね)というが、第二夫人については「銘苅子(めいかるし)の生んだ娘」としか記されていない。

銘苅子といえば玉城朝薫作の組踊り「銘苅子」と琉球国由来記にある天女伝説がよく知られている。物語の筋は「察度王」とほとんど同じである。メーカルシが天女と出会い、羽衣を隠して嫁にしてしまう。子供が三人できて、その中の女の子が成長して尚真王の夫人になったとある。

源武雄は「琉球国歴史夜話」(新星図書出版)の中で次のように考察している。すなわち、大親(うふや)子(し)爾也(にや)などの尊称を持つ男性は武士階級もしくは豪農であり、天女とは王室の娘ではないか。してみると、察度王の父名は奥間大親であったから王女の恋愛対象として適当な身分ではある。経済力もそれなりにあったと言える。

しかしながら、伝承として残るにはいま一つモメントに欠ける。征服欲の強かった尚徳王(第一尚氏最後の王)にそむき、クーデターを起こした(らしい)尚円は即位して第二尚氏王朝を開くが、わずか7年で世を去る。世子尚真が王位を継いだのはわずか12歳であったというから、この王朝を正当化して守るために、それなりのハク付けを必要としたのではなかろうか。奥間大親が中山王になってその出自に神聖性を加えたのと同じであると思われ。

|

石垣島

|

蛇婿 (98/1)

以下は沖縄の民話「大蛇の精」のあらすじである。

むかし、あるところに美しいお姫さまがいた。この姫のおなかが大きくなったので不審に思った乳母がどうしたのか、と訊く。すると、若い侍が毎日のように訪れると答えた。乳母は「人間ではない」と考え、「今度現れたらこれをまげに刺しなさい」と麻糸のついた針をくれた。姫が言われたとおり針を刺し、二人で糸をたどっていくと岩穴の中で目に針を刺された大蛇が苦しんでいた。さっそく占いの婆さんに訊くと、「三月三日の大干潮のとき、浜に行き岩と岩の間を飛び越せ」と教えられた。お姫様は岩と岩の間を飛び越えて身を清めた。以来、沖縄では旧暦三月三日になると女たちは重箱に御馳走を詰めて浜下りをするようになった。(「沖縄の民話」未来社)

この話を読んですぐに思い起すのは「古事記」中巻にある三輪山伝説であろう。

「此の意富多多泥古(おほたたねこ)といふ人を、神の子と知れる所以は、上に云へる活玉衣昆賣(いくたまよりひめ)、その容姿端正(かたちうるは)しかりき。是にをとこありて、その形姿威儀(すがたよそほひ)、時に比(たぐい)無きが夜半の時にたちまち来つ。故、あいめでて、共婚(まぐは)ひして共住(す)める間に、未だいくだもあらねば、其の美人孕みぬ。」とあり、

糸をつけた針を袖に刺して、跡を尾けたところ神の社にたどり着いた。その際、輪になっていた糸が三輪残ったので地名を三輪と名付けた。

「古事記」の方が古いから大和の伝説が沖縄に伝わって先の昔話ができたと考えられる。ただ、後半は「悪魔祓い」ともいえる「浜下り」の起源譚になっているところが面白い。三月三日の雛祭はかつて紙を人形(ひとがた)に切り取り、病魔などを載せて流したことが知られている。そんなことを考え合せると、「大蛇の精」のほうが本来の話の原型を保っているのかも知れない。

「三月三日に雛人形を川に流す行事をナガシビナとかヒナオクリとかいう。(中略)美麗な人形を飾る風習は江戸中期に京でおこったものである。三月の雛は本来、人形(ひとがた)であり、ナガシビナは身の穢れやわざわいを人形に託してはらおうとする行事であった」「農耕をはじめるこの時期に、物忌みや祓をおこなうことがもともと日本にあったものと思われ」「三月三日に母子草で餅を作る習俗のあったことが「文徳実録」嘉祥三年の条にみえる」(「民俗の事典」岩崎美術社)とある。

さて、では何故人形なのか。この話は桃の節供と離れるので、次回にしよう。

<追記>

吉野裕子著「蛇―日本の蛇信仰」(法政大学出版局)の中に「宮古史伝」からの次のような引用を見つけた。概略は「むかし、宮古に美しい娘がいた。故なく懐妊したので父母が責めると、麗しい男子が夜な夜な通ってくるという。そこで娘に糸のついた針を渡し、男の髪に刺すよう指示する。翌日、その糸を辿ると漲水御嶽の洞窟に三尺に余る大蛇を発見した。大蛇は「私は宮古の島建の神だ。この島の守護神を生もうと思い娘の許に通ったのだ」と夢で教える。娘は三人の子供を産み、子供たちは島守り神になった」。吉野によれば日本の原初的な信仰は蛇であったという。後に、蛇が疎まれるようになってから、様々に形を変えた。それは当然神話や昔話にも影響を与えたであろう。したがって、上に引用した「蛇婿」が必ずしも原初的形態であったかどうか疑問とせざるを得なくなった。(平成11年8月)

宮古の伝説は「宮古島旧記」にあります。お読みください。(館主)

|

孫に語るじじの九十九話より

孫のお雛様です

|

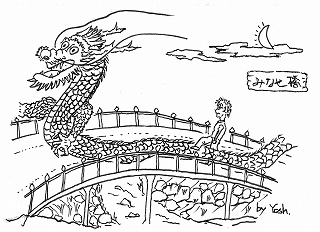

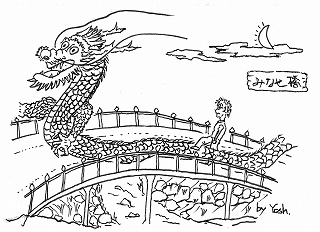

橋にまつわる伝説 (98/5)

岸和田市の作才に流れる小川に石橋がかかっていた。

ある日、殿様が持ち去って玄関の踏み石にしてしまった。するとその夜から「作才のう、作才のう」とうめく声が聞こえるようになった。気味が悪くなってもとの小川に戻すと、泣き声はなくなったという。この石を削ったかけらを煮て夜泣きする子供に飲ませると効き目があるという。「夜泣き石のふしぎ」(日本の伝説・西日本編、偕成社)にある話である。

「高山のみそ買い橋」(同・東日本編)では夢に現れた仙人の言葉を信じてみそ買い橋に出かけた長吉が「炭焼きの長吉の家の近くの松の木の根元を掘れば宝物が出てくる」という話を聞きつけ、自分のことだと気付いてその通り掘ってみると小判が見つかり、金持ちになったという。

俵藤太物語では瀬田橋で竜神に出会い、竜神の頼みで大ムカデでと戦った伝説が残っている。

安部清明は一条戻り橋の下に式神を住まわせたという。これらはいずれも橋が重要な舞台となっており、怪異、福徳、竜神が絡んでいる。

橋にまつわる伝説・昔話はたくさんあると言われ、実際、民話集を開いてみればあちこちに見つかる。橋は人々の生活にとって大切な施設であり、村の内と外とを結ぶ境界でもあった。当然様々なイメージが育まれてきたことだろう。

吉成直樹によれば高知県では「子供の生後33日まで、産婦は橋を渡ってはいけないという禁忌が広く分布している」という(「俗信のコスモロジー」白水社)。産の穢れによって川や橋に住まう水神を穢さないためである。また、関東には生後日数を区切って乳児に「橋参り」をさせる風習が広く見られる。吉成はこれら育児儀礼の背景に「橋は川を隔てた彼岸と此岸を結ぶ役割」があると指摘する。人間は他界からこの世に生まれ、死によって他界に戻っていく。生まれたばかりの赤子の霊魂はまだ中途半端で、簡単にあちらへ戻ってしまう。だから、成育のある段階で「境界」である橋参りを行い、この世にしっかりつなぎとめるのであろう。

橋は異界への入口。水神、竜神、怨霊、式神など様々な異界の者たちが潜み、時に悲劇をまた時に幸いをもたらすと人々は考えたのであろう。

|

この橋の下にも住むものがいる。

|

伯母が峰の一本足 (98/5)

吉野の山奥の伯母が峰の近くに、射場兵庫という落人(おちうど)崩れの猟師が住んでいた。

ある日、自慢の鉄砲を担ぎぶち犬を従えて峰の奥へと分け行った。そこで出会ったのが背中にクマザサを生やした巨大な猪。犬の攻撃と5発の弾でようやく仕留めることができた。

数日後、湯峰(ゆのみね)温泉に一人の野武士が足を引き摺ってやってきた。この野武士を不審に思った宿の主人が明け方こっそり部屋を覗くと、背中いっぱいクマザサの生えた怪物がぐうぐう寝込んでいた。正体を見られた男は自分が「イノザサ王」であると名のり、兵庫から鉄砲とぶち犬を奪うように頼み込む。

使いを出すが、兵庫は笑って取り合わない。このあとイノザサ王は一本足の鬼となって伯母が峰に現れ、旅人を襲うようになった。しばらくして、丹誠上人という坊さんが伯母が峰に地蔵尊をまつり、鬼封じをしてようやく一本足の鬼が出なくなったと伝えられる。(「日本の伝説」西日本編・偕成社)

この伝説は「もののけ姫」の冒頭に出現する「たたり神」となったイノシシに似ている。人間に鉄砲で撃たれ、その恨みから鬼と化すのである。鬼となって荒れ狂い、人間に仇なすのである。その恨みは深く、地蔵尊と鬼封じのお経でようやく鎮まることとなった。

時は落人という言葉からおそらく戦国時代、すでに鉄砲が出回っていた。イノザサ王と呼ばれるからには、シシ神であったかも知れない。多分、山の猟師たちの間に広まった伝説であろう。彼等は山の神を畏れ、敬った。兵庫のその後は語られていないが、ここにある昔話の要素−−−妖怪に立ち向かう犬(シッペイ太郎、等)と山の神(山姥等)は涯しなく別の物語へと広がっていく。それはまた別の機会に。

<追記>

「一本足」と鉄砲の組み合わせは示唆的かもしれない。

山に現れる一本足の妖怪は製鉄場の近くに出現した。

(令和元年・館主)

|

(イノシシの絵が欲しいなあ)

|

|

|

![]()