| 人間と音 |

| (1)人間の音感覚 |

エネルギー的に何倍と言われてもピンと来ませんね。実際に人間の耳ではどう感じるのでしょう?

人間は10dB音が上昇すると、人間は音の大きさが2倍になったと感じます。20dB上昇すると4倍、30dBで8倍大きくなったように感じます。このように、感覚としては10dB毎に2倍の変化を感じます。

人間の感覚は、物理的な刺激が2倍、4倍、8倍・・・というように倍増すると、はじめて等間隔で音の感覚が大きくなったように感じるという、感覚が物理量に比例する対数的性質を持っています。これをウェバー・フェヒナー(Weber-Fechner)の法則といいます。

|

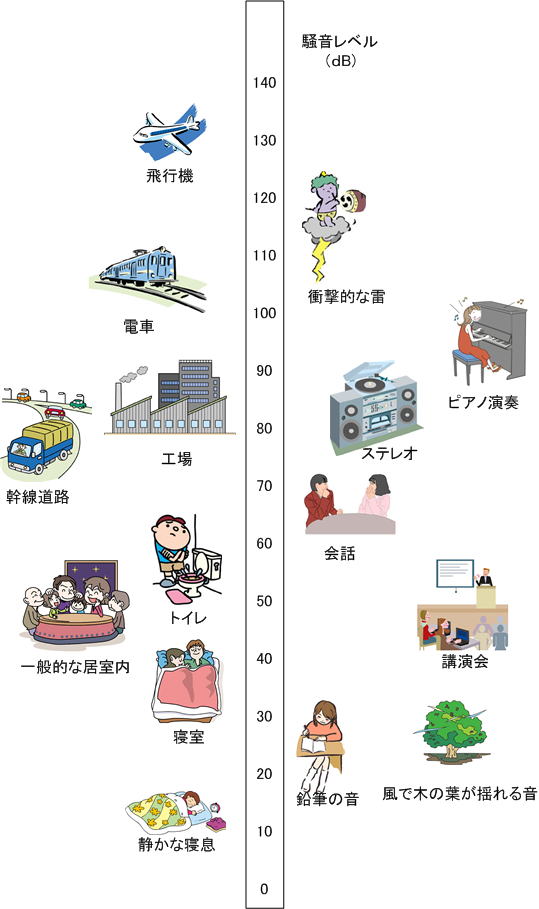

| (2)色々な音の大きさ |

人間の音感覚についても分かった所で、色々な物の音の大きさを上げてみます。

0dBは聞こえるか聞こえないかの微かな音で、140dBというと体が震える耳が痛い轟音です。

|

|

| (3)人間の周波数感覚 |

色々な周波数で同じレベルの音を出したら人間の耳にはどう聞こえるのでしょうか?

人間の耳は、同じレベルの音でも低い周波数を小さく感じます。4000Hzあたりの音を一番強く感じます。このように同じ大きさの音でも周波数が違うと音の大きさの感じ方が違います。この人間の感覚について周波数特性をまとめたのが、ラウドネス曲線という物です。

このラウドネス曲線を見ると、1000Hzの50dBの音と100Hzの60dBは人間にとって同じ大きさの音に聞こえると言うことになります。

騒音レベルはこの人間の感覚に音圧レベルを補正した値です。これをA特性と言います。人間の耳で小さく聞こえやすい低い周波数と大きく聞こえやすい周波数を同じに扱っていると、五月蠅さが、測定した結果と人間の感覚とにズレが生じてしまいます。それを補正して人間の感覚に近い騒音レベルにしています。

ですので、出てきた結果が補正した騒音レベルなのか、もともとの音圧レベルなのかをはっきりさせておかないと、大きな誤解を生むことがあります。よく音の表に、dB(A)と書かれていたりするのは、このdB結果はA特性、いわゆる騒音レベルですよという意味で書かれています。

最近は騒音計も手軽な値段なものが発売されてるので、気軽に騒音計を手にすることが出来るようになりました。しかし、A特性、C特性などの意味を十分知らないと、測定の値に誤解を生じさせてしまいます。音圧レベルと騒音レベルは両方とも音のレベルを言っていますが、これを混同させて音のレベルを見ていると、トラブルの元になります。 最近は騒音計も手軽な値段なものが発売されてるので、気軽に騒音計を手にすることが出来るようになりました。しかし、A特性、C特性などの意味を十分知らないと、測定の値に誤解を生じさせてしまいます。音圧レベルと騒音レベルは両方とも音のレベルを言っていますが、これを混同させて音のレベルを見ていると、トラブルの元になります。

もともとの音のレベルが音圧レベルで、その音圧レベルをA特性で人間の耳の感覚に補正した物が騒音レベルです。したがって、音圧レベルから補正した騒音レベルは、音圧レベルより低い値になります。もし、計測に不慣れな人が、騒音計の測定の特性をA特性で補正していない値を見て「こんなに五月蠅い」と間違った判断をすることがあるようですので注意が必要です。とりあえず最初に測定する場合は、役所の公害などを担当する部署か計測を行っている業者から使い方を学びましょう。

|

| (4)カクテルパーティ効果 |

人間の耳は、自分が聞き取ろうとする音だけを捉えることができます。カクテルパーティ効果と言うとおり、人が多くいるパーティで、色々な人の話し声や、笑い声、BGMなどで騒がしい状況でも、話している相手との会話で周辺の雑音より大きな声を出さなくても会話が成り立っていることを感じたことがありませんか?

このように、人間は多くの音の中から、自分が必要としている音だけを脳が選択して認識してくれているのです。また、全ての会話が厳密には聞こえていなくても、前後の内容や相手の仕草で、会話内容を読み取り補足して会話を成立させています。

数十万する騒音計でも、人間のような必要な音だけを抽出する事はできません。例えば、電車騒音を測っていて、近くを喋りながら歩く人が近づいてきたら、その話し声も騒音計にとっては測定する音として拾ってしまいます。だから、測定の際には、状況メモを取りながら測定する必要が出てきます。

こう考えると、人間はすごい能力を持っていると言えますね。

|