�ێR���j�́u�Ñw�_�v�Ɖ�������́u�y�����E�ρv

�c���x�v��

�@(��)�A����́A�c���x�v�����É���w���_�������A�w�����ّ�w�E����Ȋw�X���Q���x(�Q�O�O�Q�N�P��)�ɔ��\�����_���ł��B����HP�ɑS����]�ڂ��邱�Ƃɂ��ẮA�c�����̗��������������Ă���܂��B�Ȃ��A�����́u�T�_���v�������ɂ��܂����B

�@�k�ڎ��l

�@�@�@�@�@�͂��߂�

�@�@�@1�A�ێR���j�Ɖ�������̌���

�@�@�@�Q�A�ێR���j�́u�Ñw�_�v

�@�@�@�R�A��������́u�y���v�z�_�v

�@�@�@�@�@�ނ���

�@(�֘A�t�@�C��)�@�c���x�v���_���̌f�ڃt�@�C���@�@�@����MENU�ɖ߂�

�@�@�͂��߂�

�@�����̓��{�v�z�E�ɂ����āA���E�ɊJ���ꂽ���Վ�`�I�����Ǝv�z�Ƌ��{�������A�������L���Ӗ��ł̓��{�v�z�j�����ɑ씲�����Ɛт������Đ��v�z�E�����[�h���Ă����v�z�ƁE�����ƂȂ����]�_�ƂƂ��āA�ێR���j�i1914�`1996�N�j�Ɖ�������i1919�N�`�j�������邱�ƂɈ٘_�����m���l�͏����ł��낤�B

�@�{�e�ł̎��̖��ӎ��́A�ێR������@�w���ɂ����铌�m�i���{�j�����v�z�j�̍u�`�ł́A�ێR�ɂƂ��Ă͂͂��߂Ă�60�N�㏉���̉p�đ؍݂���A���̌�A63�N�x�~�w���ɂ����āu���{�v�z�̌��^prototype�v�ɂ��Ę_���邱�Ƃ���n�߂��A�������ꂽ�_���Ƃ��Ă�1972�N11���Ɂu���j�ӎ��̌Ñw�v�Ƃ��Ĕ��\����A���̌�u���^�E�Ñw�E���X�ቹ�v�i���o�A1984�N�j���Ɉ����p����Ă�������A�̍l�@�\�\�����ł͕X��A�ێR�́u�Ñw�_�v�Ƃ��Ĉꊇ�\�L���Ă����\�\���A�ێR�ɔ䌨���A���邢�͊ێR�ȏ�ɑ��ʁA���W�������ɂ킽��m�I�A���I�i���w�A���^���p�A�G��B���y�́A�ێR�Ɠ����j���̕���ʼn����Ȋ��������܂Ȃ������Ă����������́A�S�̂Ƃ��Ă��܂����{�v�z�j�����ɂ�����邩����ł�������\�I�J��ƍl���Ă悢�ł��낤�w���{���w�j�����x�㉺�i�ŏ�1975�N2��25�������1980�N4��10���A�}�����[��芧�s�B�����Ŏ����p����̂͂����܊w�|���ɁA1999�N4��8�����s�̔łł���B�j�ɂ���������̓��{�́u�y�����E�ρv�Ȃ�J�e�S���[�B���̓�̊T�O�̈ٓ��A�֘A�ȂǂƔ�r�������Ă݂邱�Ƃł���B�����Ă��̌�����ʂ��āA���܂⏭�Ȃ��Ƃ��ێR�́u�Ñw�_�v�Ɋւ��Ă����A���̂����Ƃ��g�߂Ȍ�p�����҂ɂ����Ă���A�_���̓I�ƂȂ��Ă��邱�̊T�O1�j�A�����Ď��̐����ł́A�ێR�̂��̊T�O�̉������̃J�E���^�[�p�[�g�ƂȂ��Ă���悤�Ɍ�����ނ́u���{�̓y���I���E�ρv�_�A�����ɂ��Ă̎��Ȃ�̗��_�I���ʂ������Ƃ������Ƃł���B���̂�����Ŗ{�e�͈�̌����m�[�g�i�̂͂��܂�j�ɂ����Ȃ��B

�@�Ȃ��A�����{�̓��{�v�z�j�����́A�Ñォ�猻��ɋy�ԉ���I�B���Ƃ��āA�Ɖi�O�Y�̖c��ȋƐт�����B

�@���͏���ɂȂ��Ă̈�N�ڂɁA�ێR�����́u���{�ɂ�����i�V���i���Y���v�Ƃ����@�E�w�������[�~�ɏo�Ȃ������ꂽ���A���̑O�シ�Ȃ킿1952�N�x�~�w������я��莞��Ɉ�N�ԁA�a�C���̊ێR�̓��m�����v�z�j�̍u�`���u���ꂽ�Ɖi�����̍u⥂ɗĂ���B���̎l���ȍ~�A�Ɖi�O�Y�W�S16���i��g���X���j���A���`���܂ޑ�16������ɁA��1�������7���܂ł�Ǘ����A�����āu�W�v�ɂ͎c�O�Ȃ�����^����Ȃ������w�Óc���E�g�̎v�z�j�I�����x�i����1972�N6����g���X�j�����ǂB�Ɖi���ێR����������Ƃ����悤�ȁu�Ñw�v��u�y���I���E�ρv�̖��ɂ��Ăǂ̂悤�ɂ��̎v����W�J����������2�j�A�ێR�A�����Ƃ̔�r�����݂����ƔO���Ă��邪�A����͎��ɂƂ��Ă��̉ۑ�ƂȂ�B

�@�ȉ��ڎ��ɋL�����悤�ȏ����Ŗ��ɔ����Ă������Ƃɂ������B

�@�@1�A�ێR���j�Ɖ�������̌���

�@�ێR���j�Ɖ������ꂪ�A�����炭�͐��ǂ̂悤�ɂ��đ��m��悤�ɂȂ������́A���͒m��Ȃ��B�������l���Ƃ��ɕ{���ꒆ����A��ꍂ���w�Z�����E�������o�āA���ꂼ���@�w���Ɠ����w���ɐi�w���Ă��邪�A�{���ꒆ�̓������ł��邱�Ƃ͊m���ł���A���l�̔N�ߍ��͌ܔN���邪�A�����͏��w�ܔN����ꒆ�ɓ����Ă��邩��A��������N���w�̂Ƃ��ێR�͌ܔN���ł������͂��ł���3�j�B���̎��_�ł͌��͂܂�������Ȃ��B������ɂ��뗼�҂����݂����ӎ����A�������悤�ɂȂ����̂́A�s���̂��ƂƎv����B

�@���̂��ѓ�l�̐��̌������悤�Ƃ��āA�ێR�ɂ��ẮA�ێR���j�W�i��g���X���j�ʊ��̐l�������̉�������̍��A����ъێR���j���k�̑��ڎ��Ō������A�����ɂ��ẮA����W�S24���i���}�Њ��j�ɂ��đS���ł͂Ȃ����A�ێR�y�ъێR�̘J��ɂ��Ă̌��y�̏d�v�Ȃ��͉̂\�Ȃ�����Ђ낢�����A���ێR�Ƃ̑Βk�ɂ��ẮA�w��������Θb�W�A�x�i��������o�ŁA2000�N�j�̇T�ێR���j�Ƃ̑Θb4�j�Z�_�i���̒��ɂ͓��R�̂��ƂȂ���A�ێR���j���k�ɂ���������k����ъێR�A�����ȊO�̑�O�҂��܂ށl�Ƃ̑Βk�����_�_�u���ē����Ă���j���Ђ낢�����Ă݂��B�Ȃ��A�ێR�Ɖ����ɂ́A���{�ߑ�v�z��n15�w�|��̎v�z�x�i��g���X�A1991�N�j�Ƃ������Ғ�����т��̕��Y���Ƃ��Ă̋����w�|��Ɠ��{�̋ߑ�x�i��g�V���A1998�N�j�Ƃ����A���Y�A�������~�A�ǂݏo�����犪��[�������킴�锒�M�̑Θ_�����邪�A����ɂ��Ă̎��̊��z�́A���ŋL���Ă���5�j�B�������A�����ȊO�̗��҂Ȃ������҂��܂߂����Ғ��A�����Ȃǂ́A�������B�������҂̌��Ƃ����Ă��A�����Ɍ��������̂ŁA���ʂ̖��ݒ�ɂ��������̂Ɍ��肷�邱�Ƃɂ������B

�@�܂��ێR�T�C�h����̉����̎v���ɂ��ẴR�����g�Ƃ��ẮA�ێR�́u���{�̎v�z�v�Ƃ����_��6�j�i���o�A1957�N11���j�́u�����Ɂv�ɂ���������́u�G�핶���_�v7�j�i���^�_���̏��o�̑����́A�����̐��ŏ��̃t�����X���ւ̒�������ڂ̗��w����т��̒���ł���A50�N�㔼�ɏ�����Ă���B�u�k�Е��ɔł̏��ł́A1974�N9���B����͒��J���B���̉���Œ��J��͉������A�u�����O�v�ƕ]���Ă���j�ɂ��Ă̒Z���_�]������B�Z���_�]������A���̑S�����������Ă����B

�@�u��������͓��{������{���I�ɎG�핶���ƋK�肵�A����������I�ɂ��邢�͐����I�ɏ��������悤�Ƃ����ߋ��̎��݂�����������s�������Ƃ�����āA�ނ���G�퐫����ϋɓI�ȈӖ����Ђ������悤����Ă���B�X�����ׂ��ӌ��ł���A����̎�|�͎^���ł��邪�A���Ǝv�z�Ɋւ��Ă͎�̕₢��v����悤�ł���B���ɁA�G�퐫�������Ӗ��Łu�ϋɓI�v�ɍm�肵�������Z���_���邢�ُ͕ؖ@�I����_�́u�`���v������A����͂�����R���Ƃ������ƁA���ɁA�������̕��ł����ΐ��_�I�G���Ƃ����\����p�����悤�ɁA���͂ނ���َ��I�Ȏv�z���{���Ɂu���v��炸�ɂ�����ԓI�ɓ������݂��Ă���_�ɂ���B���p�Ȏv�z�����ʓI�Ɍ����Ȃ�������當���ʂ��G���Ƃ����V���Ȍ������܂�邱�Ƃ����҂ł��邪�A�����A����������茖�܂����肵�Ă���̂ł́A���������O�q�����s�тȘ_�����J��Ԃ���邾�����낤�B

�@���͂�������u�^�R�ٕ����v�Ɓu�T�T�������v�Ƃ�����g�ł����āA���ɋ��ʂ����`���I�J���`���A�̂���Љ�ƁA�����łȂ��A�ŏ�������I�ɕ��������m���W�c���邢�̓C�f�I���M�[�W�c�����ꂼ����I�ȁu�^�R�فv���Ȃ��A���Ԍ��t������ׂ��āA�u���ʂ̍L��v���e�ՂɌ`������Ȃ��Љ�Ƃ�ތ^�I�ɋ�ʂ��A���{����҂̓T�^�Ɍ����Ă����Ƃ�����i�u�v�z�̂�����ɂ��āv�k�{�������l�Q�ƁB�ނ�������ތ^���͈�̓��������헧�����邽�߂̂��̂ŁA�������ՓI�ȎЉ�`�Ԙ_�Ƃ��Č���������͂Ȃ��j�B��O�ł͂Ƃ������u�@���v�Ƃ��Ă̓V�c�������̌��p��ƂȂ��āA�u�^�R�فv�Ԃ��Ȃ��ł������A���͂�����ʗp���Ȃ��Ȃ�A���������ۓI�𗬂����������̂ŁA�����̊e�W�c��O���[�v���������A�ނ��낻�ꂼ��̃��[�g�ł̍��ۓI�R�~���j�P�[�V�����̕����b���ʂ���Ƃ�������ۂ����܂�Ă���B�ނ�̔��ʁA���̎Љ�I�������̑���ƃW���[�i���Y���̔��W�͈ق����O���[�v�Ԃ̐ڐG�@��������債�����Ƃ͂������ł���8�j�B�v

�@�ێR�̉����u�G�핶���_�v�ɂ������邱�̃R�����g�ɂ́A�u���{�̎v�z�v�_�������������̊ێR�ɂ́A��q����悤�ɁA��́u�Ñw�_�v�ɂ�Ȃ锭�z�̔��[���u�J���_�v�Ƃ����������Ŏ��o������邱�Ƃ�����������B

�@�ێR���A���ŁA�����̘J��A�Ƃ��ɂ��̑�\��Ƃ������ׂ��w���{���w�j�����x�����Ȃ�{�i�I�ɘ_�����̂́A�u���w�j�Ǝv�z�j�ɂ��ā|W�N�Ƃ̎G�k�|�v�i���o�A�������꒘��W��5���A����15�A1980�N5���j�ł���B���̏��]�́A���܂ł́w�ێR���j�W�x��11���ŊȒP�ɓǂ߂�̂ŁA�ڂ����Љ�͕K�v���Ȃ��Ƃ������邪�A�s�_�ケ�̊ێR�̉����_�\�\���{�I�ȁu���R��`�v�̖ڂŌ��������_�ł͂Ȃ��A�u��i�ɑ����A��i�Ɍ���ꂽ���̂�ʂ��Ẳ����_�v�\�\���A�O�_�ɍi���ėv�Ă��������B

�@���_�́A�ێR�́A�ނ���������̎��E�̍L���ɂ��Ă̍����]���ƁA�ێR�ƊS�̏d�Ȃ�̈�\�\�v�z�j�A���㐭���̖��ɂ��āA�u�����������Ǝv�������Ƃ���x���Ȃ��i�ӌ��̂��������Ƃ͂��邪�j�v�Ƃ������̌��_�̑Ó����ւ̍����M���ł���B�ȉ��̈��p������ꂽ��9�j�B

�@�v�z�j�Ƃ����̂����E�̈悪���܂�͂����肵�Ȃ�����ł���A���͎����ł͌����Ғ��Ԃ���f�C���b�^���g�Ǝv���邭�炢��r�I�ɊS�Ώۂ��L�������Ǝv���Ă��܂����A���̎����t�������Ă������N�̎��E�ɂ͋y�Ȃ��B�����A�����ƊS�̏d�Ȃ�̈�ɂ��ā\�\�v�z�j�Ƃ����㐭���̖��Ȃǁ\�\�����N���������菑�����肵�Ă��邱�ƂŁA�����������Ǝv�������Ƃ���x���Ȃ��̂Łi�ނ���ӌ������������Ƃ͂���܂��j�A�����߂��������܂����������̂����Ȃ��Ώہ\�\���Ƃ����L����C�̕��l��Ƃ��A���邢�̓s�G���E���C�X�Ƃ����X�\�\�ɂ��ĉ����N���_���Ă��邱�Ƃ���{�I�ɐM�p���u����ɂ������Ȃ��A�Ɛ��_����̂ł��B�Ƃ���A���{�ŕK�v�Ȃ̂͂����Ƒ����̉������ꂪ�o�ė��邱�Ƃ���Ȃ��ł��傤���B�ނ�������Ƃ����Ɖ�������̎d���̕����������W������l���o�ė���A���͎��Ȃ�Ɉ��ā\�\�Ƃ����ƕςȌ������ł����\�\�����N�ɂ������Ĕᔻ�ł��镪��Ő��ʂ���ᔻ���邩������Ȃ��B����������ł͂��܂�Ɋ��l�̑��݂ł�����A���܂̂��Ⴍ�����m��Ȃ�����ǂ��A���{�I�Țk�o����̈�ە]���ɂ������Ăǂ����Ă��i��h�ɂ܂�炴������Ȃ��A�Ƃ����̂������ȋC�����ł��B

�@���̉����]���́A���̏��]�̂��߂�����ŁA�ێR���u�����Ƒ����̉�������o�ł�v�Ƃ������������Ԃ��Ă��邱�Ƃł����炩�ł���B

�@���ɁA�ێR�́A�����́w���{���w�j�����x���A���̈����Ώۂ̗]�l�̒ǐ��������ʍL���\�\���Ԃ��Ă����Γ��{�̕��w�҂�A�J�f�~�V�����̎���͈́i�U���͈́j�̋������邱�Ɓ\�\�ƁA�Óc���E�g�̋��Ł\�\1916�N�ɑ�1�����o���w���w�Ɍ��͂ꂽ��䂪�����v�z�̌����x�̎l���{�\�\���̋��ł���̊�g���ɔŁi�����g�͂��܂̂Ƃ���A���̐��ł����ǂ�ł��Ȃ��j�Ɣ�ׂĂ͂邩�ɍ����]�����錩�������͉Ɖi�O�Y�̎d���œǂL��������̂ŁA���̂悤�ȋ��ŁA�V�ł̔�r�]���́A�����ꂽ���{�v�z�j�Ƃ̃R�����Z���X�ƂȂ��Ă���̂ł��낤�B�Ƃ�����A�ێR�ɂ��A�Óc�̏������u���w�Ɍ��ꂽ�鍑���v�z�v�ł���Ƃ���i���`�I�ɂ͎v�z�j�j�A�����̂���́u�����v�z�Ɍ���ꂽ�镶�w�̌����v�i���`�I�ɂ͕��w�j�j�Ȃ̂ł����āA���̓�̒���̊Ԃɂ́A�����������̓I���@��p���A�Ώۂ̏����̎d���ɂ����āA�ЂƂɗ��҂��r�������Փ����N��������ɏ\���������i�T�_�ێR�j���ʐ�������Ă���A�Ƃ����̂ł���B�����ĊێR�͔�r�̎O�̃|�C���g�Ƃ��āA(�P)�ʔO�I�Ȋw��I�Ώۂ���̉���������͊g��B�Óc�́u�v�z�v�T�O�ɂ��āA�����̏ꍇ�́u���w�v�T�O�ɂ���10�j�B�i�Q�j���́u�C�f�I���M�[�ᔻ�v������͎v�z�j�̕��@�A�����͕��w�j�̕��@�ɓ��������A�Ƃ����̂ł���B�ێR�́u�C�f�I���M�[�ᔻ�v�́A�u������{�̕��Îv���ɂ��������ō܂Ƃ����Ӗ��ł����ł͂Ȃ��ɁA�����������{�̎v�z�I�`���̈�Ƃ��āw����M�x������A�U�b�w�i�����j�Ɩ��W�ɃR�g�o����l�������ė��s����Ƃ������_�I���y�������������Ɂv�C�f�I���M�[�ᔻ�̈Ӗ��ƕK�v�͂������ď����Ȃ��A�Ƃ����B

�@�i�R�j�́A�u��l�i�I�ȁA����w�ϔO�x��v�l�p�^�[���̗��j�I���Ղ𔗂��čs���Ƃ������@�v�ł���B�ێR�́u��l�i�I�v�z�j�v�Ƃ����B���̎w�E����̓I�ɂǂ��������Ƃ��C���[�W���Ă��邩�ɂ��ẮA�킽���̕n�����p���t���[�Y�\�͂��Ă���A�����ɓ����Ă������������Ȃ��B

�@��O�ɁA�ێR�́A�Óc�Ɖ����̊Ԃɂ́A���[���b�p�́A��������[���b�p�嗤�̕����j���邢�͐��_�j�̓`���Ƃ����}���ʂ��Ă̊ԐړI�ȂȂ��肪���邾�낤�Ƃ����B���̓_�́A�ێR�̃��[���b�p���_�j�̌ÓT���_�����������Ƃ����ň�����Ă���G�s�\�[�h�̔��Q�̖ʔ����A�����Ă���������́A�唺���l�̔����I�́u�]���́v����1920�N��́u���͗܂��������v�ɓ���u�����v�́u�g���P����h�`���͘A���Ƃ���ᶂ��邱�ƂȂ��v�ɂȂ���▭���Ƃ��̉��߂́A�ێR�Ȃ�ł̖͂��l�|�Ƃ����ׂ����̂ł��낤�B�E�X���邵���Ȃ��B

�@�ȏ�ɉ�����ɁA�ێR���j�W��12���ɂ́A�u����D�v�������v�i1985�N�j�Ƃ������͂Ő��̒���̂��锭���ɂ��āA���̖��_���ŏ��ɉs���w�E�������̂Ƃ��āA�����́u�푈�ƒm���l�v�_���������Ă���A���̘_�����ێR�́A�u�����N�̏��������̂̒��ł����Q�́\�\�����Ӗ��ł́w�C�f�I���M�[�ᔻ�x�̕��͂��Ǝv���܂��v�Ƃ����]�����̂����Ă���11�j�B�܂����c���q�҂́w���{�����̂����ꂽ�`�x�i��g���X�A1984�N�j�ŁA�ێR���A�؉�����A��������ƎO�l�ōs�����u���̂��ƂɐG��Ă��邪�A�ێR�̂��̂��A�u���^�E�Ñw�E���X�ቹ�v�ł���A�����̂��̂��u���{�Љ�E�����̊�{�I����12�v�v�ł���B

�@���͉����̑�����̊ێR�̍�i�̕]���Ɉڂ낤�B�������꒘��W�A�S24�����ɂ́A�l�����������Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�����̊ێR�ւ̌��y�̂��ׂĂ��Ђ낢�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����̊ێR�̍�i�ɂ������鍂���]�����������̂Ƃ��āA�����̊ێR�́w�풆�Ɛ��̊ԁx�i�}�����[�A1976�N�j�ɂ��Ă̏��]�A�܂��ێR�́w���㐭���̎v�z�ƍs���x�C�^���A��łɂ��Ă̏��]13�j������A�܂��ێR�̎��̂��ƁA�����������V���́u�[�z�ό�v�ɏ������u���j�̂Ȃ��̊ێR���j14�j�v�Ƃ������_������B����ɊێR�̗��j�ӎ��ɂ�����q�Ñw�r�ɂ��Ă̊ێR�Ƃ̓��_�u���j�ӎ��ƕ����̃p�^�[���v�i����A1972�N15�j�j�́A�{�e�̘_�_���̂��̂ɂ�������{�����̈�ł���B

�@�����ł͎�Ƃ��đO�̃O���[�v�̈�ƎO�ɐG�ꂽ���B

�@���͂����ɊێR�̉����́w���{���w�j�����x�̏��]�̂��炵���ɐG�ꂽ�B����͓��{���w�j�E�v�z�ɂ����邱�̒���̑씲�����Ӌ`��Óc���E�g�Ƃ̑ΏƁA����ɗ��҂̂Ȃ���𐼉����_�j�E�����j�̏��ÓT�̓`���̂Ȃ��Ɉʒu�Â������̂ł���A������_���邱�Ƃɂ���āA�ێR�̊w�B�Ǝv�l�̖L�������������畂������ɂ����悤�ȍ�i�ł������B���l�Ȃ��Ƃ͉����́w�풆�Ɛ��̊ԁx�̏��]�ɂ��Ă�������B���͉����̂��̏��]�́A1977�N2��22�`23�������[���u�����V���v���u���|���]�v�Ȃ̂ł���B���|���]�œ��ɂ킽���āA�����v�z�j�ƊێR�̈���݂̂������I�@���̎��]�́A���ƂȂ��ẮA�����̒���W��1���i1976�N�A146�`155�y�[�W�j�Ɏ��^����Ă���̂ŁA�܂��ǂ�ł��Ȃ��ǎ҂ɂ͐���ǂ�ł������������B����́A�u�����ɔN��I�ɂȂ�ׂ�ꂽ��\�]�N�i1936�|57�j�̕��͂��Â��ēǂ݂Ȃ���A���͌��I�ȋ����������A�܂��Ɏ�Ɋ����ɂ���v���ł������v�̈��Ŏn�܂�B���ŊێR�̓���̎咘�A�w���{�����v�z�j�����x�i1952�N�j�Ɓw���㐭���̎v�z�ƍs���x�i1956�E7���j�̊Ȍ��K�m�ȏЉ���邪�A�����ɑ��āA�w�풆�Ɛ��̊ԁx���ێR�̊w��̐��藧���̗��j��m��A�܂����̗��j�������Ē��҂̐l�Ԃ����������Ɗ����Ƃ邽�߂ɂ́A���̈ꊪ���ӂ��킵���A����͒��҂́u���_�j���،����Ă���v�Ƃ����B

�@�܂��{�������́u�����w�ɉ����鍑�Ƃ̊T�O�v�i����@�w���̗Ή�ܘ_���B�ێR�͊w���œ�\��ˁj���Ƃ肠������B

�@�u�����ɍR����m�I�E�C�A�_�����k�����Ɖ��߂̓Ƒn���A�܂����̕��̖͂������ɂ����āA�����̊w���ł͂Ȃ��A�Љ�Ȋw�҂܂��͗��j�Ƃ̉��l�v���A����ɕC�G����悤�ȕ��͂������邾�낤���A�Ƃ������S�������ɗN���ƁA�����͌�邪�A�����ɂ͂��̌�̊ێR�̊w��I�i�Ɠ����ɐl�ԓI�j�ȊS�̕����ƕ��@�I�ȓ������A�������͂�����Ƃ��̎p������킵�Ă���A�Ɖ����͍l����B

�@���������̈������Ꭶ�I�ɂЂ낢�����ăR�����g���Ă���u�_�c�����L�Ɍ��͂ꂽ�鐭���ρv�i1942�j�A�u����@�g�̎ᔻ�v�i1942�j�A�u��㹓�v�i1947�j�A�u�t�@�V�Y���̌���I�v�i1953�j�A�uE�E�n�[�o�[�h�E�m�[�}���𓉂ށv���̕��͂ɂ��Ẳ����̃R�����g�́A�܂��ƂɓK�m�ł��邪�A���̂��̂��̂����킵���Љ�鎆���͂Ȃ��B

�@���̎��]�́u�ނ��сv�ɓ���߂ŁA�����́A���̖{���u���N�������v���ōēǂ��O�ǂ��Ȃ���v�A�����̔O���ɋ����������z�́A���e�A���@�Ƃ��ɂ���܂ł̌��y�ɂ��Ȃ��Ƃ��A�ێR�́A�u���G�Ȍ��ۂ̈ꌩ�Η�����悤�ɂ݂��邢�����̐������A�P�ɂȂ�ׂĎw�E�������łȂ��A���̑��݂̊֘A�ɂ����Ĕc���镪�͓I�������I�Ȑ��_�̐ꖡ�̉s���v���w�E����B����ł͂��̉s�������ɗR������̂��H�����̉́A�ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł���B

�@�u����͂����炭�A���̐l�́w�R�~�b�g�x�������l�Ɛ��E�A�m�I�E�C�A�z���́A�ׂ������A�܂�Ƃ��낻�̐l�i�̑S�̂ƁA�W���Ă�����̂��낤�A�Ǝv���B�̂Ɏ��́A���̕��W���A�����ĕ��w�I�Ȉ�ʂ��܂��̂ł͂Ȃ��A���̑S�̂ɂ����āA�S���w��I�ł���i�O�ݓI�Ȑ��E�̍\���ւ̎u���j�A�܂������ɑS�����w�I�ł���i���ȂƐ��E�Ƃ̊W�́A��̓I�ɂ������`�j�A�ƍl����̂ł���B�v�ƌ��_����B

�@�����̂��́u���]�v�́A�ێR�̂��̖{�ɂ��ẮA�nj��̌���ł͍ō��̏��]�ł���A�����ɁA�����̔�]���̂��̂��A�S���w��I�ł���A���S�����w�I�Ȃ��̂ł���Ƃ�����Ǝv���B

�@���Ɂu���j�̂Ȃ��̊ێR���j�v�͑��ΓI�ɒZ�����͂ł��邪�A�ێR�̎v�z�ƕ��@�A�����āu�Ñw�v�_�ɂ��Ă��A�������̋�������w�E������B���Ƃ��A�ێR�ɂ�����A���ӎ��̍��x�̏W�����̌̂̓��e�I�g����Ƃ����v�l�̍\���ƁA���̏W���̒��S���A�u�K���I����ы����I�ȓ��{�Љ���S���̖{���I�Ȑ��i�v�ł������Ƃ��������B�܂��ێR�́u�w��̕��@�͌o����`�I�ł����č�����`�I�ł͂Ȃ��v���A�������ێR�͋ߑ�I�l�A��̓I�Ȍl�ɂ����ē��ʉ����ꂽ�����I�v�l�����̊w��̓��R�̑O��Ƃ��Ă����Ƃ����w�E�i�����Ƃ������ł́A�ێR�͐����i�w�j�I�v�l���ُؖ@�I�v�l�ł��邱�Ƃ��I�n��т��Đ����Ă����悤�Ɏv���̂����j16�j�B�ێR�u�Ñw�_�v�ɂ��ẮA�����͎��R�Ȋw�̒m�I�P���������v�z�Ƃ炵���A�u�O���v�z�̒���ichallenge�j�ɑ�����{�v�z�Ȃ��������̔����iresponse�j�́A�i�ێR�̂悤�Ɏ��X�ቹ�Ƃ����悤�ȁj���y�I��g��p�������ɁA�ȒP�Ȃ׃N�g�������̊w�I��g��p���邱�����ł���v�i�T�_���p�ҁj�Ə����B���̐����͂���Ƃ��Đ����͂������A���u���m�̃��F�N�g���̍�}�͗e�Ղł���v�Ƃ��Ă��A�܂����̗͂̑傫���ƕ�������܂��Ă���Ƃ��Ă��A���̒����A���̃G���e�B�e�B�͉����Ƃ������́A�ێR�ɂƂ��Ă������ɂƂ��Ă��Ȃ��c��ł��낤�i�����̂���ɑ���́A���łɐG�ꂽ�w���{�����̂����ꂽ�`�x�̒��́u���{�Љ�E�����̊�{�I�����v�ɂ���Ĉꉞ�^�����Ă���ƍl����ׂ����낤�j�B�ȏ�A�\���Ɉӂ������Ȃ��������A�ێR�Ɖ����̒m�I���ɂ��Ă̏Љ�́A����ňꉞ�����邱�Ƃɂ���B

�@�@�Q�A�ێR���j�́u�Ñw�_�v

�@���ĊێR�́u�Ñw�_�v�Ɖ����́u�y���v�z�_�v�̔�r�ΏƓ��ɂ����āA�O�҂ɂ��Ắu���{�v�z�j���@�_�ɂ��Ă̎��̕��݁v�Ƃ�����������ێR���g�̐����u���^�E�Ñw�E���X�ቹ�v�����邽�߁A������m�F�̂��߂Ȃ��邱�Ƃł��̗֊s���ꉞ���ނ��Ƃ��ł���B�����������ɂ��ẮA�����{�w���{�����̂����ꂽ�`�x�ɁA�O�q�̂��Ƃ��u���{�Љ�E�����̊�{�I�����v�Ƃ����܂Ƃ܂����_�������邪�A�����ł͉����̎咘�Ɩڂ��邱�Ƃ��ł���w���{���w�j�����x���璼�ړI�ɁA�u�y�����E�ρv�i���Ȃ݂Ɂu�����܊w�|���Ɂv�ł̎��������̒��ł͂��̊ϔO�̊֘A��̍������͍ő�ł���A���ꂪ�����̘J��̕��@�I�L�C�T�O�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����������j�ɂ��Ă̔ނ̍l���𒊏o���邱�Ƃɗ͓_��u�������B

�@�܂��ێR�̌Ñw�_�ɂ��āB

�@�ێR�̐풆�̘J�������������w���{�����v�z�j�����x�ɂ�����A�v���[�`���A�w������E���莞��ɂ�����ێR�̃w�[�Q�����j�N�w���̏n椁A�����ă}���N�X��`�̊�{�����̐[���ᔻ�I�lj��i�w���{�_�x�A�G���Q���X�w�N���x�A���[�U�w���{�~�Ϙ_�x�A���J�[�`�w���j�ƊK���ӎ��x�A�}���N�X�C�f�I���M�[�_�ɂ͔ᔻ�I�ȃ}���n�C���w�C�f�I���M�[�ƃ��[�g�s�A�x���j17�j�A�����1920�N�ォ��30�N�㔼���܂ŁA�w���A�����m���l�Ɉ��|�I�ȉe���������Ă������{�̍����I�_�d�A�u���h�ƘJ�_�h�̑R�Ƙ_���A�Ȃ���Â�1932�N�ɂ͂��܂�w���{���{��`���B�j�u���x�i��g���X���j�̊��s�Ƃ�������v���I�w�i���l����A���̎��_�ŁA���n���Y���\�Ñ�z�ꐧ�\�����������|�ߑ㎑�{��`�c�c�Ƃ������j���W�i�K����w�i�ɒu�����̂ł������낤���Ƃɂ́A�Ȃ�̕s�v�c���Ȃ��i�����Ƃ��ێR��菭���N���̍����m���l�̒��ɂ́A�����ł͂��邪�A�}���N�X��`���疯���w�i�I�[�X�g���A���S�j�����Ȃ����Љ�l�ފw�i�āE���E�p���j�ւƕ��@�_�I�ɓ]�����]���҂�����18�j�A��҂̊w��̌n�ɂ̓}���N�X��`�I���W�i�K���ɂ������āA�����ڐG�ɂ�镶���ϗe�Ƃ������p�͗p�ӂ���Ă����̂ł��邪�j�B�Ƃ͂����Ă��A�ێR�̏ꍇ�A���̗��j���W�i�K���̎�e�́A�������̂��̂ł͂������Ȃ��A��̏������̂��̂ł������B���ɁA���̓_�͂Ƃ��ɍu���h�̗��_�Ƃ����Ɠ������A���̉e���������Ă̂��ƂƎv���邪�A�u�����v�ɂ����锭�W�i�K�Ɠ��{�i�����Ē������j�ɂ����邻��Ƃ̗ތ^�I���ق����ɂȂ邱�Ƃł���A���Ƃ����[���b�p�������Ɠ��{�������̗ތ^�I�Ⴂ�Ɣ�r�Ƃ����悤�Ȗ��ł���i���̓_�Ńh�C�c��̂悭�ł��������̃}���N�X��`���{�j��19�j�A�����ĊێR�ɂƂ��āAM�E���F�[�o�[�́w�o�ςƎЉ�x�́u�x�z�Љ�w�v�����̔�r�̖��ɑ���̃q���g��^�����͂��ł���j�B���ɁA������j�I�B���_�̒莮�ɂ�����o�ϓI�y��Ə㕔�\���Ȃ����C�f�I���M�[�i�Ƃ��ɊϔO���`�ԂƖ�邱�Ƃ̑������`�̃C�f�I���M�[�j�Ƃ̊֘A�̖��ł���B�ێR�����̎t�쌴�ɂ́u���v�ɂ���Đ�U���邱�ƂɂȂ����̂́A�u���m�����v�z�j�v�A�����I�ɂ͓��{�����v�z�j�ł���A���̐�U�҂Ƃ��Ċw��`���������Ȃ�������A���W�i�K���I���z�ɂ����鐭���v�z�j�̈ʒu�Â��̖��́A�ێR�̓����Ȃ�܂������ł������ɈႢ�Ȃ��B�ێR�͊w�����ア�炢�}���N�X��`�̉e�������A���̂������̑��ʂɂ��Ă��łɔᔻ�I�����������Ă������A�Ƃ��ɓy��Ҍ��_�Ȃ����o�ώ�`�I�����ɂ͂Ȃ��߂Ȃ������悤�ł���B�ێR�̃}���n�C���w�C�f�I���M�[�ƃ��[�g�s�A�x�ւ̒��ڂƂ��̊��S�și����͏��������̓��ōl����}���N�X�E�{�[�C�k�K�[���l�Ȃ�N�ł��l�����A�}���N�X��`���̂ւ̂��̃C�f�I���M�[�_�̓K�p�A�܂�}���N�X��`�̃C�f�I���M�[���k���ݔ�S�����l�̖��ɁA���J�[�`�̒�q�A���������ăE�F�[�o�[�̂���Α���q�ɓ���}���n�C�����^�����ł��������̂����j�́A���̘_�_�ɂ��ĎႫ�ێR���^�����Ή��ł�������20�j�B

�@���̖{�ɂ�����ێR�̂��̂悤�ȃX�^���X���A�w���{�����v�z�j�����x���Łu���Ƃ����v����Z�����p���Ă������B�i�������w���̏��N�ɂ́A����̑S���A�p��ł��Ƃ����Ȃǂړǂ�ł��������������j�B

�@��́A���͂Ƒ��͂ɋ��ʂ��郉�C�g�E���e�B�[�t�́A�u�����Љ�ɂ����鐳���I�Ȑ��E�ς��ǂ̂悤�ɓ��ʓI�ɕ��čs�������Ƃ����ۑ�ł���B���̉ۑ�̉𖾂�ʂ��Ď��͍L�����{�Љ�̋����͓��{�v�z�̋ߑ㉻�̌^(�p�^�[��)�A���ꂪ��������ɑ��A�����A�W�A�����ɑ��Ă������A���������悤�Ǝv�����B�v�k��r�̊ϓ_�B�ȉ������l�u���悻�v�z�j�̕��@�ɂ����ĒP�Ȃ�w���f�_�x�Ɋׂ炸�����鉺���\���Ə㕔�\���̊֘A����̓I�ɉ𖾂��čs�����Ƃ͍ł�����Ȗ��ł���A�c�c�v�z�̓��ݓI�Ȏ��ȉ^�������ۓI���ے�łȂ��A�����������ȉ^�����̂���̓I���Ղ���S�Љ�̌n�̕ϓ��̌_�@(�������g)�Ƃ��ĐϋɓI�ɑ�����w�͂����݂Ȃ�����A�v�z�j�I�����ƎЉ�j�I�����Ƃ͓k��ɑ������ʕ��s����`���݂̂ł��낤21)�v�B�i�㗪�j�v

�@������ӏ��B�u�{�����M�����̎v�z�I���v���N������l�͒N�ł����F����悤�ɁA�ߑ�́w�����x��w�ے�x�������������Ȃ��ŁA�����ېV���ߑ�I���ʁA�Ђ��Ă͓���Љ�ɂ�����ߑ�I�v�f�̐��n�ɒ��ڂ��邱�Ƃ͎������łȂ��A���悻�t�@�V�Y���I���j�w�ɑ��鋭����R�����ӎ������l�X�ɂƂ��Ă���ΕK���̋��_�ł��������Ƃ��ے�ł��ʎ����ł���B��������v�z�j�Ǝ��g��̂�������w��I���@�������ɂ������̂ł����āA�����Ȃ�̂悤�ȑ̐������ꎩ�g�ɕ���̓��ݓI�ȕK�R���������Ƃ쎞��ɂ��ā\�\�ނ��v�z�j�Ƃ������肳�ꂽ�p�x����ł͂��邪�\�\�����邱�Ƃ́A�����̊��ɂ����Ă͂��ꎩ�́A�傰���ɂ������̋~���ł�����22�v�B�i�㗪�j�v

�@�����ĊێR���u���^�E�Ñw�E���X�ቹ�v�_���ɂ����āA�w�����x���Ƃ������ŁA�u������������{�v�z�j�����͖{���ɂ����Ď��݂�ꂽ���@�╪�͂����Ɉ�`�I�Ɋm�肳�ꂽ���̂Ƃ��āA��������������L���ɂ��čs���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B�i�����j�V���Ȏ��p�ƏƖ��̓����ɂ���āA�S�̂̓W�]�͖{���ɂ�����̂Ƃ͂��Ȃ��������̂ƂȂ�ɂ������Ȃ��\�\�Ƃ����\�������v�i�T�_���p�ҁj�Ə��������Ƃ������A����́u�܂����̗\���݂����Ȃ��̂ŁA��̓I�ɂ͂ǂ��������p�Ƃǂ������Ɩ������Ă�̂��͎��̔O���ɂ���܂���ł����B�v�Əq�ׂĂ͂���23�j�B

�@�������A�s��A�����I�ȕĐ�̉��̖�����v�A�V���@�̐���Ƌt�R�[�X�A���N�푈�A�u�a�A���Ĉ��ۗ����̒���c�c�ƁA���{�A�����I�ȍ~�͈ꉞ�u���{�v�̗��j�ɂ����鉽��ڂ��̉���I�ȗ��j�S�̂́A�����Ďv�z��̕ϊv�������Ȃ��Ă����B�ێR�́u�����Ǝ�`�̘_���ƐS���v�i�w���E�x1946�N3���j���u�v�z�̗̈�ɂ����āA���{�t�@�V�Y���̓�������̍ŏ��̈ӎ����ł���A�ŏ��̎��ȗ����ł���A�����{�̒m�I�ȑ����ł������B���̈Ӗ��Ő����{�͊ێR���j����n�܂����̂ł���B�v�i��������u���j�̂Ȃ��̊ێR���j�v�j�Ƃ���A�����{�̋���ȕω��A�Ƃ��Ɏv�z�̕ω��ƁA���̕ω��ɂ�������炸�����ɕς�Ȃ����̂����߂�m�I��Ƃ��A�ێR���͂��߂邱�ƂɂȂ�͎̂��R�Ȃ��Ƃł������ł��낤�B�i�������A���̉ۑ�̐��s�҂��ێR�݂̂Ɍ��肳��闝�R�͂Ȃ����j

�@���̌o�߂́A�ێR���g�ɂ���āu���^�E�Ñw�E���X�ቹ�v�ɂ����Ă��킵���ׂ̂��Ă���̂ŁA�v�_�������ӏ������ɂ��Ă����B

�@�i1�j�ێR�́A���̉���E�J���̒��Ŗ����ېV��̎v�z���v�������ׂA�u�J���v�Ƃ������̎v�z�j�I�Ӗ����l���͂��߂�B���̌�����1958�N���M�́u�J���v�_���B���̊J���̑O�ɁA�u���̊J���v�i15���I������16���I�̃L���V�^���A��ؕ����̓n���A���̌�́u�����v�j�A�u���̊J���v�i�����A�����ېV�B�ێR�ɂ��u�g�������J���v�j������B�����Ƃ���ɂ́A7���I�̒��������̗A���i�����A�ȂǂƑ剻���V���痥�ߐ��ւ̑�ϊv�j���u���̊J���v�̎����Ƃ��Đݒ肷��A�����́u�J���v�́u��l�̊J���v�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B�܂��ێR�́A�u�J���v�Ƃ������_���A���{�����߂������j�I�o���ɂ����Ă݂̂Ȃ炸�A�t�����X�̓N�w�҃x���O�\���́u�����Љ�v�Ɓu�J���ꂽ�Љ�v�Ƃ����J�e�S���[���g���āA�O�҂����҂ւ̒����j�I�A���ՓI�Ȗ��Ƃ�����d���łƂ炦���B

�@�Ƃ���ł��́u�J���v�Ƃ����v�z�I���́A��̂͂Ƃ�����15�A6���I�Ȍ�̃��[���b�p�ɂ͂Ȃ��A19���I�̓��A�W�A���A�E�G�X�^���E�C���p�N�g���Đ����ɂ���č����J���Ƃ������A�W�A���L�̌��ۂł���A���u�J���v�Ƃَ͈��I�ȕ����̐ڐG���u�����ڐG�v�Ƃ������̈�̕ώ�ł���i�����炻��ɂ��u�����ϗe�v�kacculturation�l�������l�ފw�I�ɂ͖��ɂȂ�j���A�������{�v�z�j�̕��@�ɓ��������킯�ł���B�Ȃ��ێR�͂��̖��ƂƂ��ɓ��{�j�ɂ�����i�K�敪�̕s���m���Ƃ������A���̓�̖��ɂ��Ďv�z�j�I�ɂ��̈Ӗ����l���邱�Ƃ��s���A�����ɂƂ��Đ؎��ȉۑ�ɂȂ��Ă����A�Əq�ׂ�B

�@�i2�j���ĕ����ڐG�̊ϓ_������{�j�A���{�v�z�j���l���Ă����ƁA���{�̒n���I�Ȉʒu�ƁA����Ɋ֘A�������{�́u���y�v�A����Q�I�|���e�B�[�N�I�v�f���l������������Ȃ��Ȃ邪�A����������ԓI�|�����I�w�i�ɂ����āA�ێR�͕����́u�̐��v�A��̓I�ɂ͓��{�����́u�̐��v�Ȃ����S�̍\���Ƃ��Ă̓��{���_�j�ɂ�����u�̐��v����Ƃ���B�����ČÎ��L�ɂ�������{�_�b�̌��I�\���i�[�I�ɂ����A�k�����A���^�C�n�Ɠ������A�W�A�n���ꂼ��̐_���̗v�f�̓Ǝ��̓����ɂ���́u�Q�V���^���g�v�̌`���j���Ƃ��Ĉ����A�S�̍\���Ƃ��Ă̓��{���_�j�ɂ�����u�̐��v���u�O�������̈��|�I�ȉe���ƁA��������������w���{�I�Ȃ��́x�̎��X�Ȏc���\�\���̖����̓���Ƃ��ē��{�v�z�j���Ƃ炦�����v�ƒ���B

�@�����̒��S���Ƃ��Ă̒�������߂�����u�^���^�v�̒��N�A��������~�N���l�V�A�E�|���l�V�A�ɑ��āA�u�J�R��^�v�̓��{�A����͕��������ꂸ�A�����ɂ��Ȃ炸�Ɂu����I�v�ɑΉ����A�����[�u���u����]�T�����B�u�悻�v��������Ă��镶���ɑ��Ĕ��ɕq���ōD��S�������Ƃ������ʂƁA���ꂩ��t�Ɂu�����v�̎��ȓ��ꐫ�Ƃ������̂��拭�Ȉێ�����Ƃ����A���{�����̓�d�̑��ʂ̒n���w�I�v�����A�ێR�͂��̂悤�ɐ������Ă���25�j�B�Ȃ����x�H�ƍ��Ƃœ��{�قǖ����I�ȓ��������A���̍��x���{��`�������ΓI����r���āA�ێ����Ă��鍑�͂Ȃ��Ƃ����ނ̊ێR�̔����́A�ᔻ����Ă��邪�A�����ł͂���ȏ㗧����Ȃ��B

�@�i3�j�ێR�͈ȏ�̂悤�ȕ����o�āA�×����{���O���̕��Վ�`�I���E�ς������Ǝ�e���Ȃ��炱������f�B�t�@�C����_�@�͉����Ƃ��������l����悤�ɂȂ����B����������A���鋤�ʂ��������������u�O���v�z�v�́w�C���x�̃p�^�[���v�̒Nj��ł���B�ێR�����̓_�𖾔��ɏo�����̂́A�u�`�ł�1963�N�ł������B

�@�����Ă��́u�C���v�̃p�^�[�����A�ێR�͈�ԍŏ��ɂ́u���^�v�i�v���g�^�C�v�j�Ƃ����p��Ő����������A���ł����n���w�I��g�Ƃ��Ắu���j�ӎ��́w�Ñw�x�v�_���A1972�N�j�ɕς��A����ɂ�������y�p��Ƃ��Ẵo�b�\�E�I�X�e�B�i�[�g�i���X�ቹ�j�ɕς��Ă������B���̗��R�ɂ��ẮA���ڂɌ���������ꂽ���B����͌��ǁA�u�ω����邻�̕ω��̃p�^�[���ɉ��x���J��Ԃ���鉹�^������v���䂦�ɁA�u���̕ς�Ȃ��c�c����p�^�[�����䂦�Ɂv�A���{�v�z�j�͂߂܂��邵���ω�����A�Ƃ����ӂ��ɐ��������26�j�B

�@�i4�j�ێR�́A���̓��{�v�z�j�ɂ�����u�o�b�\�E�I�X�e�B�i�[�g�v���A���j�ӎ��i�R�X���X�̈ӎ��j�ɂ��ẮA�Î��L���j���Ƃ��āA�u�c�M�c�M�g�A�i�����N�A�C�L�z�C�v�Ƃ��Ē��o���A�����ӎ��ɂ��ẮA�V�c�̑c��_�ɂ�������A�܂������i�b���j�̓V�c�ɂ�������܂育�Ɓ��T�[���B�X�Ƃ��Ē��ۂ��i�����I�N�X�t�H�[�h�ł̈�㎵�ܔN�̃Z�~�i�[�ł́A�gThe Structure of maturigoto�h�_���ŁB���ł͖M��A�W��12���Ɏ��߂��Ă���j�A�ϗ��ӎ��i�u�����S�A�������S�v�H�j�ɂ��ẮA�p�����e�����邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A�����J�ł���B

�@�ȏ�́A�ێR�̌Ñw�_�́A�ێR�O�o�_�����Ȃ������Љ�ɂ����Ȃ����A�����ł͂���Ɏ~�߂Ă����B

�@�@3�A��������́u�y���v�z�_�v

�@�����́w���{���w�j�����x�́A���ꎩ�̂Ƃ��Ă��A�ێR�̎v�z�E�l�@�Ƃ̑Δ�Ƃ����_�ł����Ă��A�u�Ñw�_�v�u�y���v�z�_�v�Ƃ�����r�ɂƂǂ܂���̂ł͂��Ƃ��Ƃ��肦�Ȃ��B�O�̘_�_���炢���A�������̑咘��ǂݒʂ������z�Ƃ��ẮA���ɁA���́w�����x�̏��ɓ���u���{���w�̓����ɂ��āv�i����6���̍זڂɂ͐G��Ȃ����j�́A�u����Ƃ��̕\�L�v�u���E�ϓI�w�i�v�Ȃǂ̌��������܂݁A�܂��Ƃɋ����[���B���ɁA���͕̏ʍ\���A�Ƃ��ɑ��́@�ŏ��̓]�����i�嗤�����́u���{���v�ɂ��āj�A��l�́@�Ăѓ]�����i��d���{�ƕ����j�A��Z�́@��O�̓]�����i���m�ւ̐ڐG�j�A���́@��l�̓]������i�ߑ�ւ̓��A���w�Ɨ��w�c�c�j�A��\�́@��l�̓]�������i�g�c���A��1830�N�̐���A����@�g�Ɓu���m���v�c�c�j�́A�l�̓]�����_�͂�������{�j�S�̂̎����敪�_�A���邢�͂��̐����E�o�ρE�Љ�E�������e���ʂ̎����敪�_�Ƃ������Ă݂�K�v�����邵�A�����̋c�_�����{�j�S�̂₻�̕��w�ȊO�̑��ʂ̎����敪�_�ɁA���̍v�����Ȃ��A������^����̂ł͂Ȃ��낤���B�܂�������\�́A��\��͂ŁA1830�N�̐���\�\���R�Ύ��̖����w�����ېV�x�i1951�j�͈ېV�ϊv�̋N�_��V�ێ���A1830�N��ɒu���Ă������\�\�A1868�N�̐���i�I���A���ԁA��قƍ��j�A�q�K�Ɵ��A���O�A�����ƈ�����Y���j�A1885�N�̐���A1900�N�̐���Ƃ�������_��W�J���Ă��邪�A������ʔ������A�L�v�ł��낤�B

�@��̘_�_�ɂ��Ă����A�����̌Ñォ�瓿����A����ɑ�l�̓]�����̎v�z�ƁE���w�ҁA�ނ�̍�i�E�J��ɂ��Ă̓Ǐ��͈͍͂L��ŁA�ێR�ɕC�G������̂�����i�ێR�����̐��ł��鐭���v�z�ȊO�̕����ɂ���قǑ����͐G��Ă��Ȃ��̂ɑ��A�����̘J��̎�v�ȑΏۂƂȂ��Ă���̂́A�ێR�������Ă��Ȃ��A�L�`�̕��w��i�A���w�ҁk�W�c�l�ł���j�A���҂̋�C�_�A�e�a�_�A�h�q�A�m�āA�钷�_�A�ێR�_�A����_�Ȃǂ��r���Ă݂邱�Ƃ��K�v�ł��낤�B

�@�����������͂��炭�����Ƃ��傤�B

�@�w�����x�ɂ���������̊ێR�ւ̌��y�͓�ӏ��ɂ��邪�A���ʂ̖��Ƃ̊W�ŁA���������̊S���������̂́A�ێR�́u�R���x�z�҂̐��_�`�ԁv�_���i1949�j�ɂ��Ẳ����̂��̂悤�ȉ��߂ł���27�j�B

�@�i�O���j���������̍��Ƃ̎w���҂��ނ�̌���ɂ��ĐӔC���Ƃ�ʂƂ����A�P�Ɍl�̓��`�I�ȌX���ł͂Ȃ��āA�̐����̂��̂ɓ��݂���d�g������B�j���[�����x���N�ٔ��ɂ�����퍐�Ƃ̑Δ�ɂ����āA�����ٔ��̔퍐�̑ԓx�̓����́A�u���������ւ̋����v�Ɓu�����ւ̓����v�̓�_�ɗv���Ƃ����i�u�R���x�z�҂̐��_�`�ԁv�j�B�O�҂́A�u�݂�Ȃ��]���玄���v��`�ł���B�݂�Ȃ��]���Ƃ́A�u����䂫�v�ł���A���́u�����v�ł���A�u��肾��������܂��������B���ȁA����ɂ͂����肢�����ǂ����炩�N���ė��������v�i����j�ł���B�����ٔ��̔퍐�̌������ɂ��A���{�R����`�̎w���҂����́A�N��l�Ƃ��đ����m�푈��]��ł��Ȃ������ɂ��S��炸�A�����m�푈���n�߂��Ƃ������ƂɂȂ�B�����̌�҂́A�w���҂̂Ȃ��̒N�ɂ��A����̌���ɂ��āA�������Ȃ������Ƃ����咣�ł���B���Ƃ��ΌR�I���ē��錠���͖@�K��t�c���ɂ����čō��i�ߊ��ɂ͂Ȃ������̂�����A�����̒��x���ʌR�i�ߊ��́A�싞�s�E�̐ӔC���Ƃ�K�v���Ȃ��I�@�v����ɏW�c�̍s���̊�́A�����l�̈ӎ��I�Ȍ��f�ł͂Ȃ��A�����I�ȏW�c�S�̂����̂����������ʂ������u�����v�ł���A���������Ă��̐ӔC�́A�����Ȃ�l�ɂ��������A�W�c�S�̂ɕ��U�����B

�@�������ē��{�^�u�t�@�V�Y���v�̓����̕��͂́A�P�ɍH�Ɖ��̒i�K��n���w�I��������łȂ��A����ł͏W�c�ɒ��z���鉿�l�̌��@�A�����ł͌l�̏W�c�ւ̍��x�̑g���܂�Ƃ����e�����ʂ��Ă̓��{�^���E�ς̓����֓������B�O�\�N��ɋ����������Ǝ�`�́A���{�v�z�j�̗�O�ł͂Ȃ��A�{�������ɓ��݂������̋ɒ[�Ȍ֒��ɂ����Ȃ������B���̂悤�Ȍ����́A�ێR���j�̎d���̑S�̂���т��Ă���A�Ƃ������Ƃ��ł���B�i�㗪�j

�@�܂�����́A�ێR��49�N�̂��̘_���̒��ɁA72�N�́u�����ƂȂ�䂭�����ق��v�Ƃ������{�̗��j�ӎ��̌Ñw�c�������肳��Ă���Ƃ݂Ă���̂ł���B

�@���ĉ����́A�w�����x�́u���Ƃ����v�ŁA���̘J�삪�A�u���{�̓y�����E�ς��O������̎v�z�I����ɑ��Ċe����ɔ������Ă��������̌n����A���ꂼ��̎���̎Љ�I�����̂��ƂŁA���̔����̈�`���Ƃ��Ă̕��w��ʂ��āA�m�߂悤�Ƃ����̂ł���v�Əq�ׂ�B�u�y���v�̈Ӗ��A�u���E�ρv�̈Ӗ��A�܂��y���̐��E�ς�������@�O�Ɖ������̂������@�ɂ��ẮA�ȉ��̈��p28�j��������B

�@�w���{���w�j�����x�Ƃ����u�j�v���Ȃ킿�u���j�v�̉��߂́A�P�ɉߋ��̌ʓI�Ȏ����̔N��I�����ɏ]�����q�ł͂Ȃ��A�O�̎����܂��Č�̎����̐�����ꂷ���̗���A�܂��͂��̈Ӗ��ł̔��W���A�����ɂ��悤�Ƃ��鎎�݂ł���B���w�̔��W�̂������́A�S�̂Ƃ��ẮA���w�O�̏������l�����Ȃ���A�����ɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���҂͂����ŁA���{�̓y�����E�ς��O������̎v�z�I����ɑ��Ċe����ɔ������Ă��������̌n����A���ꂼ��̎���̎Љ�I�����̂��ƂŁA���̔����̈�`���Ƃ��Ă̕��w��ʂ��āA�m�߂悤�Ƃ����̂ł���B�u�y���v�Ƃ͉p���indigenous�i�����indigene�j�ŁA�O������̉e�����Ȃ��A���̍��̓y���琶�������Ƃ����قǂ̈Ӗ��ł���B�u���E�ρv�i�ƌ��weltanschauung�j�́A���݂̖ʂ݂̂Ȃ炸�A���ׂ̖ʁi���l�ρj���܂߂āA�l�̎��R�I����юЗߓI���ɑ��錩�����I�ɂ����B

�@�y���̐��E�ς�������@�ɂ͎O������B���A�O������̉e�����y�Ȃ������Ɛ��肳���Ñ㕶���i�̕����j���������邱�ƁA���A�n���I�Ɂi�����j�A�܂��͎Љ�I�Ɂi�n���̑�O�j�A�O�������̉e���̏��Ȃ��W�c�̕\�����ώ@���邱�ƁA��O�A�O���̑̌n�́u���{���v�̉ߒ��͂��A�u���{���v�̓����������A�u���{���v�����������y�����E�ς̗͂̕����������邱�Ƃł���B���Ƒ��̕��@�́A�����̓_�ŁA�ɓx�Ɍ�����B�w���{���w�j�����x�̖ړI�̈�́A�\�\���������ꂪ�S���ł͂Ȃ��\�\�A��O�̕��@�ɂ����{�l�̐S�̉���A�����ɉf�������E�̎p�A�y�����E�ς̍\����m�낤�Ƃ��邱�Ƃł������B

�@�E�̈��p�̑�O�̕��@�A�u�O���̑̌n�́w���{���x�̉ߒ��͂��A�w���{���x�̓����������A�̌n�́w���{���x�����������y�����E�ς̗͂̕�����������v�Ƃ������@�ɂ��A�u���{�l�̐S�̉���A�����ɉf�������E�̎p�A�y�����E�ς̍\����m�낤�Ƃ��邱�Ƃł������v�Ƃ�������̎���̑����ɂ́A�ێR�̌Ñw�_�̉e�����������Ȃ��ł��낤���H�@���̓_�́A�w�����x�́u���_�v�ɂ�����u���{���w�̓����ɂ��āv�́u���E�ϓI�w�i�v�Ƃ������ڂ̖`���̂��̂悤�ȕ\���ɂ����炩�Ɍ��ĂƂ��B

�@�u���{�l�̐��E�ς̗��j�I�ȕϑJ�́A�����̊O���v�z�̐Z���ɂ���Ă����A�ނ���y���̐��E�ς̎��X�Ȏ����ƁA���̂��߂ɌJ�Ԃ��ꂽ�O���̑̌n�́w���{���x�ɂ���ē����Â�����29�j�B�v

�@�����̂��̘J�삪�w�����W���[�i���x�ɘA�ڂ���͂��߂�̂́A1973�N1��5�����Ƃ������Ƃł��邩��A�����͂���܂łɊێR�́u�Ñw�v�_����ǂ�ł��邵�A���łɏq�ׂ��悤�ɁA���̊ԑ�ɂ��ĊێR�ƑΒk�����Ă���B���������āA���̓_�ŁA�������ێR�̈��̉e�����������Ƃ��Ă��A�Ȃ�̕s�v�c���Ȃ��B

�@�����������ɁA���̒m�I�~�ςƔ\�͂ɂ����ĊێR�̃��^�C���A�����g�ł���������A������Ƃ����āA���̂���Ώo�X�Ȃ�ʖ{�X�ł�����{���w�j�����{���w�̗��j�I�����ɂ����āA�ێR�̃A�C�f�B�A���Ȃ����ȂǂƂ������Ƃ͂������l�����Ȃ��B���͂��̂悤�ȉ����Ǝ��̃L�C�T�O�Ƃ��ē��{�̓y�����E�ς���N����Ă���ƍl����B���������āA�ȉ��̘_���́A���̊T�O�̓����ƁA�����p���邱�Ƃɂ������̓��{�����E���{�v�z�ɑ���v���̔��W�Ȃ����i���ƁA��������p���邱�Ƃɂ���ē���ꂽ�A�����̂��̘J��́u�̐��v�A�Ǝ����̋����Ɍ�������B

�@���������{�́u�y���I���E�ρv�Ƃ����L�C�T�O�������Ƃ��̌n�I�ɓW�J���Ă���̂́A�w�����x�̏��_�ɂ�����u���{���w�̓����ɂ��āv�u���E�ϓI�w�i�v�Ɓu�������݂̘A�ւɂ��āv�̍��ځi�����܊w�|���ɔłŁA�㊪34�`46�y�[�W�j�ɂ����Ăł���B�u�w�i�v�̖`���̕��͂͂��łɈ��p�������i�v�|�͓��{�l�̐��E�ς̗��j�I�ȓ����́A�y���̐��E�ς̎��X�Ȏ����ƁA���̂��߂ɌJ�Ԃ����O���̑̌n�́u���{���v�ɂ���ē����Â�����A�Ƃ������́j�A�����}��������A���̂悤�ɂȂ�B

�C���p�N�g

�\�\��

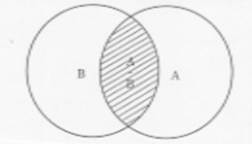

�O���v�z�i���E�ρj�@�@�@�y���u���E�ρv

���\�\

�ό`�i�O���v�z�̓��{���j

�@�������ē��{���w�j�ɂ��̔w�i�Ƃ��Ă������v�z�i�����j�̃^�C�v�́A�O���v�z�A�u���{�����ꂽ�v�O���v�z�A�����ēy���v�z�i����͗��_�I�ł����ۓI�ł��\�ʓI�ɂ́u�̌n�I�v�ł��Ȃ�����A���E�ςɃJ�c�R�����ēy���u���E�ρv�Ƃ��ׂ��ł������낤�j�̎O��ł���A�����̕��G�ȑ��ݍ�p�iinteraction�j�Ƃ������̓g�����Y�A�N�V�����itransaction�f���[�C�E�x���g���C�̗p��j30�j�Ƃ��ē��{�v�z�͓W�J���Ă������ƂɂȂ�B�Ȃ��A�����̔�r�I�����́u�G�핶���_�v�i����ɂ��Ă̊ێR�̃R�����g�͐�ɏЉ���j�́A�ێR�́u�Ñw�_�v�̋z����}��Ƃ��āA��藧�̉�����A���ԉ�����āA�u�y�����E�ρv�T�O�ւƒ�������Ă������Ƃ݂邱�Ƃ��ł���A�Ƃ����̂��A���̉��߂ł���B

�@���āA�����͊O���̐��E�ς���\�I�Ȃ����Ƃ��āA��敧���Ƃ��̓N�w�i�����I�`�\�Z���I�j�A��w�A��Ɏ�q�w�i�\�l�`�ܐ��I�A�\�����I�ȍ~�j�A�L���X�g���i�\�Z���I�㔼�Ə\�㐢�I���`��\���I�����j�A�}���N�X��`�i��Ԋ��A�m���w�j�������A����炷�ׂĂ���I�̌n�������A���ۓI�ȗ��_������A�����z�I�ȑ��݂̌����Ƃ̊֘A�ɂ����ĕ��ՓI�ȉ��l���`���Ă���Ƃ����B����𒊏ې��A���_���A����A���z���A���ʓI���l�Ƃ��Ă܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��悤�B�Ȃ������l�̊O���v�z�́A���z�I���݂̌����Ƃ̊֘A�ɂ����镁�ՓI���l�̐��i�̓_�ŁA�ފ^�i��敧���|�����A�L���X�g���|�_�j�ƍ��^�i�|�V�Ȃ������A�}���N�X��`�|���j�j�ɕ��ނ��ꂤ��B����ɑ��ē��{�y�������A�y���u���E�ρv�́A��ې��A�_���A�f�А��A�z���i��̐��j�A����I���l�ւ̃R�~�b�g�����g�Ƃ��Đ�������Ă���悤�ł���A�����{�����́A�����E���N�ȂǓ��A�W�A�����Ƌ��ʂ̍��ݓI���i�̔z�I���E�ρi�c�搒�q�A�V���[�}�j�Y���A�A�j�~�Y���A���_���̕��G�ȐM�̌n���X�j�����Ƃ���Ă���31�j�i�������A���̂悤�ɓ��{�����E�y�����E�ςz�I���E�ςƂ̑ΏƂɂ����ċK�肷��ƁA���Ƃ��Γ��{�ȊO�̃A�W�A�����i�����������j�́A�قڗގ��̕����E���E�ς������Ă���ł��낤����A���{�̂����Ƌ�ʂ������ꐫ�Ȃ����́u�̐��v�m�ɂ��邽�߂ɂ́A�����l�ފw����т��̊֘A���Ȋw�ɂ���r�y�������_�Ƃ����������ł̂���Ȃ�𖾂�K�v�Ƃ��邱�ƂɂȂ邾�낤�j�B

�@���{�ɂ�����u�z�I�Ȑ��E�ρv�͎l�E�ܐ��I�܂łɐ��������ł��낤�ƁA�����͐������Ă��邪�A�O���̐��E�ρi�����v�z���܂߁j�́A���ۓI�E���_�I�E��I�Ȑ��i�A���z�I�Ȍ����ƕ��ՓI���l�ւ̎u�������Ƃ����_�ŁA�܂��ɓy���̐��E�ςƑΏƓI�ł��邪�̂ɁA����I�ȉe������{�����ɗ^�����Ƃ����̂ł���32�j�B

�@�������A�y�����E�ς��A�O���̍��x�ɑg�D����A�m�I�ɐ������ꂽ���z�I�Ȑ��E�ςƏo������Ƃ��A(1)�O���̐��E�ς̂��̂܂܂̎�e�A(2)�y���̐��E�ς𑫏�Ƃ��Ă̋��┽�������������A(3)�����̏ꍇ�ɂ́A�O���v�z�́u���{���v�����������B���́u���{���v�̕����ɂ��āA�����͂��̂悤�ɏ���33�j�B�����Œ���Ă���u�y�����E�ρv�̈�̒�`�ɂ��āA���ڂ��ꂽ���B

�@���̂悤�ȓy���̐��E�ς��A�O���́A�͂邩�ɍ��x�ɑg�D����A�m�I�ɐ������ꂽ���z�I���E�ςƏo������Ƃ��ɁA�ǂ��������Ƃ������������B���ɁA�O���̐��E�ς����̂܂����ꂽ�ꍇ������A���ɁA�y���̐��E�ς𑫏�Ƃ��Ă̋��┽�����������B��������O�ɁA�����̏ꍇ�ɂ����������Ƃ́A�O���̎v�z�́u���{���v�ł���B�O���̎v�z�����x�ɑ̌n�I�ȊϔO�`�Ԃł������ꍇ�ɂ́i��E���E�L���X�g���E�}���N�X��`�j�A���́u���{���v�̕����͏�Ɉ�肵�Ă����B���ۓI�E���_�I�Ȗʂ̐�̂āA��I�ȑ̌n�̉�̂Ƃ��̎��ۓI�ȓ���ȗ̈�ւ̊Ҍ��A���z�I�Ȍ����̔r���A���������Ă܂��ފݓI�ȑ̌n�̍��ݓI�ȍĉ��߁A�̌n�̔r�����̊ɘa�B�������ɏ����̗�O���������B�܂��ȏ�̕����̂ǂ̖ʂ��߂������A�ꍇ�ɂ��قȂ��Ă����B�������O���̐��E�ς̑̌n�����{�̗��j�ߒ��̂Ȃ��ŕω������Ƃ��A�ω��ɂ͕K�����̕���������A�t�̕����֕ς�����͂Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A���R�A�ω����Ђ����������͂��A���j�̂����鎞�����т��A���ɍ����ɓ���܂Ŏ����Ȃ��������Ƃ��������邾�낤�B���̗͂̎�̂�y���̐��E�ςƏ̂Ԃ��Ƃ��ł���B����́u�y���̐��E�ρv�̈�̒�`�ł���B�������ē��{�����̔w�i�ɂ́A��ɁA�O���̐��E�ρA�y���̐��E�ρA���{�����ꂽ�O����̐��E�ς��������Ƃ������Ƃ��ł���B

�@���̌�̕��͂ŁA�����́A�ޗǎ���ɂ����镧���Ɠ��̎�e�|���e���A���t�W20���ɂ��Ę_���A�\�O���I�́u���q�����v�̌����ے�I�X�����ފݐ��A����т��̒��z�I��Ύҁi��y�^�@�̃A�~�_�A�T�@�̑�q�A���@�@�̖@�،o�j�̖����ɂ����āA���{�v�z�j��̗�O�ƂȂ����i���̓_�̔c���́A�ێR���Ɖi�������j�A���̌�T�@�Ȃǂ́A���w�Ǝ��H�ϗ��ɕ�������āA�u���{���v�̕����������A���쎞��̏����ɂ́A�S�����������āA�����I�ȕ������ۂƂȂ��Ă����A�Ƙ_����B

�@���ŁA���쎞��̑v�w�̗��j���A�u��`����w���v�̗��j�Ƃ��Ă��炩���ߑ��������i��̓I�ɂ͑掵�͌��\�����Łj�B�����āA��`����w���A��̌n���A���ۓI�Ȓm�I��肩���̓I�ȉۑ�ւ̊S�̈ړ��A���퍟�ݐ��̋����Ȃǂ��A��q�w�́u���{���v�̓��e�ł������Ƃ����B

�@���ŁA���łɊȒP�ɏЉ�����Ƃł��邪�A���{���w�̐��E�ϓI�w�i�Ƃ��āA����̋ɒ[�ɂ́A�O���v�z������A���E�ς́u���s�v���\���āA�e������s�������Â��A�����̋ɒ[�ɂ́A�y���v�z�������āA���{�̐��E�ς́u�s�Ձv�̖ʂ������B���̒��ԂɁA�u���{���v���ꂽ�O���v�z�̂�����i�K������A�Ƃ����B���{���w�̗��j�ƍ\���̌����ȃQ�V���^���g�I�c���Ƃ����ׂ����낤�B���w�̎v�z�I�Ӗ����A�u�����Ăق�т��ɓ��{���j����т��A���{�I�ɂ͕ς�Ȃ������y���̐��E�ς��A�钷���ӎ������A�ɑR����ϔO�`�ԂƂ��Ċ�b�Â��悤�Ƃ������Ƃł���v�Ƃ���i�ڂ����́A�攪�́@���l�̎���̐钷�̍��A�Q�Ɓj�B�ߑ�̓��{���w�j���A���̐��E�ς̔w�i�ɂ����āA��q�̎O�̗���Ƃ��ď��q�����i��A42�`43�y�[�W�A��\�́A��\��́j�B�Љ�͂��̕ӂŎ~�߂Ă������B

�@���ŁA���̘J��ɑ�\���������̒m�I�c�ׂ́A�Ƃ��ɊێR�Ƃ̑ΏƂɂ�����A�̐��A�Ǝ������܂Ƃ߂Ă��������B

�@���ɁA�����͕��w�j�A�ێR�͓��{�����v�z�j�Ƃ������̑��Ⴉ�炵�āA�����̎j�I���͂̑Ώۂ��ێR���͂邩�ɍL�͈͂ɂ킽���Ă��邱�Ƃ������邱�Ƃ��ł���B���ܗ��҂̎���͈͂��A���������̉~A�EB�ł���킷�Ƃ���A���������i�ΐ�����A�EB�j�́A���҂ɋ��ʂ�����̈�ł���B���̗��҂̏ꍇ�A���̗̈�́A���Ȃ�L���B�Â��Ƃ���ł́A�w�\�������@�x�A�w�L�I�x�A���q�����A�ߐ��ȍ~�ł͓��얋�{�̐����̎�w�E���w�i�m�ρE�h�q�A���A�������v�A�S�w�A�钷�B�w�����x�ł͑掵���A�攪���j�A�����E�ېV���ȍ~�ł́A�@�g�A�����A�������B�������A���҂̂����̑Ώۂɔ��鎋�p�A���͕��@�͈ق�Ƃ��Ă��A���҂̍l�@�̔�r�ΏƂ͉\�ł���B

�����̎���͈́@�@�ێR�̎���͈�

�@����ɂ������āA�����Ǝ��̎���͈͂́A��10�Ō��y���������_���Ŏ����ꂽ�A�����Ɠ��̓��{�u���w�j�v�ςɂ��e������āA�ێR�Ǝ��̎���͈́i�Î��L�A�h�q�A�@�g���̑��ɂ��Ă̂��[�߂�ꂽ�����j�͂���Ƃ��Ă��A������͂͂邩�ɍL��ł���B���Ƃ��A�w��������x�Ɓw���̕���x�i��O�́j�u�\�Ƌ����v�i��́j�A�{������x�Ƃ��̎��Ӂi��́j�A�u�]����S���v�Ɣo��i�掵�́j�A���b���ƒʑ������A�̕���Ɩؔʼn�A���̕��w�i���́j�A�J�菁��Y�Ə����Ƃ����A�؉��ۑ��Y�Ǝ��l�����i��\��́j�ȂǁB�������A�����̍�i�ƍ�Ƃɂ��Ă̐�啶�w�����ғ��͑�R���邵�A���{���w�j��̒���������̂ł��낤���i�ێR���A�Óc�̎d���Ƃ̔�r�����݂Ă��邱�Ƃ͑O�q�������j�A�w�����x�ɔ䌨������̌n���A���@�I��ѐ������������̓��{���w�j�����ɂ���̂ł��낤���H

�@���ɁA��ɂ�������ƐG�ꂽ���A�����́w�����x�́A�u���{�̓y���I���E�ρv�Ƃ����L�C�T�O�𒆐S�Ƃ��Č����Ɍ��S�ɍ\�z���ꂽ���w�j�̓K���I�����I�g�g�\�\����͂���Ԃ��ׂ̂��悤�ɁA�{���̎�����̏��́@���{���w�̓����ɂ��ĂŁA�J������Ă���\�\�ɂ��������āA�������w���t�W�x�̎��ォ��A�I�͐��̏ɂ�����܂ŁA���E�����I�����\���I�̒��t�ɂ�����܂Ő�O�S�N�ɂ���ԁu�j�v�Ƃ��ď�����Ă���B����͒Óc�̎d���ɑ����āA���當�w�҂ɂ��ĕ��|�]�_�Ƃł����钘�҂̕��w�j�̘J��Ƃ��Č㐢�ɓ`������ł��낤�B�{�����A�����܊w�|���ɂ̑тɂ��A�u���{�����̃o�C�u���A�p�E���E�ƁE�ɁE�E���E���[�}�j�A�̊e����ɖ|�ꂽ���E�I�����v�Ƃ���Ă���̂́A�ߖJ�Ƃ͎v���Ȃ��B

�@��O�ɁA�l�͉��̂��߂ɁA�����̂����Ӗ��ł̕��w�������A�����ēǂނ̂��A���̂悤�Ȗ{���I���͂��Ă����A���{���w�j��ǂނ̂́A���{���w�̗��j����j�Ƃ��Ă�茩�ʂ��̂������̂Ƃ��A�܂���ҁE��i�ɂ��Ă��[�������Ƃ��L���Ȋӏ܉\���A���ɂ����Ă��܂��A��i�𗝉����A�ǂނ��Ƃɂ��m�I�A�|�p�I�y�����𑝂����߂ł��낤�B�����ĉ����͔ގ��g��Ƃł���A���l�ł������i����j�̂�����A���̍�i���̂��A��̕��w��i�Ƃ��ā\�\�w�p�I�J��Ƃ��Ă��������ꋉ�i�ł��邪�\�\������A�ǂ܂�邱�Ƃ����҂����̂ł͂Ȃ��낤���B�ȒP�ɂ����A���̂悤�Ȗp�O�l���ǂ�ł��A�u���킫�����ǂ�v�Ƃ������ƂłȂ��ƍ���̂ł���B

�@���͎��͍��̖{��x����Ȃ���ʓǂ��āA�u���I�ȋ����������A��Ɋ����ɂ���v���Ƃ̘A���ł������B������S�������ŏ������Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA�Ꭶ�I�ɁA��������������ꂽ�����̃y�[�W���ƃL�C�ƂȂ�Z�����݈͂̂��p����B

�@�u����ׂ�����ɂ����蓾�邱�Ƃ́A���̂悤�ȓy���I���E�ςɂ��O�������́w���{���x�ŁA�y�����E�ς��̂��̂̓��e�́w�����x�Ƃ��̕\����i�́w�����x�Ƃ������ƂɂȂ�͂��ł���B�v�i���́A�㊪123�y�[�W�j

�@�u�ɐ�����v�́A�u�j���W�𒆐S�Ƃ���`���I�Ȍ������y��`�̈ӎ����v�ł���B�i���́A�㊪�A168�y�[�W�j

�@�u��������v�ɂ��āB�u���������퐶���̍ו��̕`�o�ɓO�ꂵ���̂́A�y�����E�ς̒��ڂ̕\���ł���v�A�u�w��������x�́w���{�����ꂽ�x���������݂�������i�ł������B�v�i��O�́A�㊪245�y�[�W�j

�@�u�w���q�����x�́A���{�̓y�����E�ς̊����I���̎����ɁA�[���������܂ꂽ���ł������B�v�i280�y�[�W�j�A�u�y�����E�ς̒����������̈�A���ۓI�ȑS�̂̒����ւł͂Ȃ��A��̓I�ȕ����̏ڍׂւ̉s���S�c�c�v�i330�y�[�W�j�A�u�ӎ��̖��ĂłȂ������A��˂āA�l���̂����݂����͂����肳�����A���������R�Ƃ��Ĕߑs�ȕ��͋C���������o�����{��̎U���́A�����Ȃ����̍��̏��N�����̑傢�ɍD�ނƂ���ł���B��O�́u���{�Q���h�v�E�E�c�E���̎O���R�I�v�Ƌɍ��̊w���̞����c�c���̌���H��A�����w���ƕ���x�ɋy�ԁc�c�v�i343�y�[�W�j�i��l�́j

�@�w�k�R���x�ɂ��āB�u���D�́A�������ЂƂ�ŁA���{�̓y�����E�ς���ʉ����悤�Ƃ��Ă����̂ł���B�k�R���̐��E�͘A�́i��q�j�ɂ�������B�v�i373�y�[�W�j�A�u�w�\�x�Ɓw�����x�Ƃ̑ΏƂ́A���ɐ��E�ς̑ΏƂł������B�v�i403�y�[�W�j�i��́j�M���̕]���i411�y�[�W�j�i��Z�́j

�@�m�Ă̕]���i479�`483�y�[�W�j�B�h�q�̕��@�i483�`496�y�[�W�j�u�h�q�̉s�q�Ȋ��͔m�Ԃɗ��Ȃ��v�B�u�V��������A�a�єӏƌǁv��a���Ɉڂ��A�u���������Ɠ��͂�Ȃ����H�̕��v�ɂȂ�ł��낤�v�i496�y�[�W�j�B�m�Ԃ̔o��̕]���A�u�m�Ԃ͂��̔���ɁA�Ñ�̗w�ȗ��̓��{��̉̂̑S�̂��A�܂�Ƃ�����{�̓y�����E�ς̗v�_���A�v�A�O�ꂳ�����c�c���̐��E�͓���I���݂̌��݂ł���B�v�i536�y�[�W�j�i�掵���j�����̒��ڂ��ׂ��ӏ��ɂ��ẮA�����̓s���ŁA�ȗ�����B

�@�@�@�@�ނ���

�@�ێR�́u�Ñw�_�v�ƁA�����炭�͂��̃J�E���^�[�p�[�g�ɓ���Ǝv��������̓��{�́u�y�����E�ρv�\�\���̉����ł́A����͂��łɏq�ׂ��悤�ɁA�����́u�G�핶���_�v�́A�ێR�́u�Ñw�_�v����̃C���p�N�g�̌��ƂȂ����Ǝv���铮�ԉ��A�\�����̊�ā\�\�̊W�E��r�̍�Ƃ́A���̕ӂł��߂����炴������Ȃ��B

�@�ێR�́u�Ñw�v�|���X�ቹ�_�́A�Î��L���A�O���v�z�̉e�������ΓI�ɂ͋H���ȕ������̐����������ẮA���j�ӎ��_�A�����ӎ��_�A�ϗ��ӎ��_�i�����\�j�̊e�̈�ɂ����邻�̓��e�̓��艻�̕������Ƃ����B���ꂪ��̏d�v�ȗ��_�I�B���ł��������Ƃ́A�F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B����ɑ��ẮA�ێR���钷�I���@�_�ɂ���Ă���߂Ƃ��Ă���Ƃ����ᔻ������悤�ł��邪�A���̔ᔻ�̑S�����A�nj��̂�����ŁA���\����Ă��Ȃ��̂ŁA�����ł͘_�������͂Ȃ��B

�@����ɑ��ĉ����̏ꍇ�́A���łɌ����悤�ɁA�ފݓI�u�����ƍ��ݓI�u�����Ƃ�������͂��邪�A����A���_���A���ې��A���z���A���ՓI���l�Ȃǂ̋��ʂ̓��������O���v�z�ƑΏƓI�Ȑ��i�������̂Ƃ��ēy���I���E�ρi���̍\���͍��ݓI�E�z�I�E����I���E�̌��݂ɂ������B�����Ő�ΓI�Ȃ��̂�����Ƃ�������̂����̂��̂ŁA���̗ϗ��I�̌n�͋����̂𒆐S�Ƃ��āA���ۓI�l������g�ݗ��Ă��Ă��铙�j��[�肵�\�\���������ĊێR�̂悤�ȗ��j�E�����E�ϗ��̈ӎ��̋敪�͗��ĂȂ��\�\�A���̎��X�Ȏ����ɂ��O���̑̌n�́u���{���v��������A���̕ω��ɂ͈��̕���������A���̂悤�ȕω����Ђ����������͂��w���Ƃ��Ă���̂ł���B���̂悤�Ȕc���́A�ێR�̊e����ʂ̋�̓I���e�̑[����Ƃ��Ȃ��ӎ��_���A����I�ł���A���ꂪ���_�I�ɗL�����������Ƃ́A�w�����x���̂��̂̐������ؖ����Ă���B������ɂ���A���̗��҂̊֘A�ƕ���̂�藧�������l�@�́A����̉ۑ�Ƃ��Ďc�����B

�@������̖��́A�o�b�\�E�I�X�e�B�i�[�g��u�y���I���E�ρv�ɁA����ꂪ�ǂ̂悤�ȉ��l�I�Ȏ�̓I�ԓx���Ƃ�ׂ��Ȃ̂ł��낤���B�ێR�́A���j�ӎ��́u�Ñw�v�A�����Ă����炭�T�[���B�X�Ƃ��Ẵ}�c���S�g�̍\���ɂ́A�l�̎����I��̐���ӔC�̊m���Ɓu�i�v�v���Ƃ��Ă̖����`�v�̓��{�ɂ�����O�i�Ƃ����p�x����A�ے�I�ȑԓx�A�����������̑Ώۂƍl���Ă����悤�Ɏv���邪�A�����̏ꍇ�͂ǂ��ł��낤���B�����Ƃ̖��ӔC�∫���������̎�`��ᔻ���A�l�����Ė��O�̎�̐����m������Ƃ����_�ŁA�������ێR�Ƃقړ�������ɂ����Ă��邱�Ƃ͐���ł��邪�A���������w�̐��E�A����ʉ����Ă����A�|�p�̐��E�ɂ����āA��i�ɑ̌����ꂽ�y�����E�ρA�y���v�z�A�y�������ɂ������āA���邢�́u���{�����ꂽ�O�������v�ɑ��āA�����͂ǂ̂悤�ȑԓx���Ƃ�ׂ��Ȃ̂ł��낤���B���́A�����́A���̑��̕��w�_�A���p�_�Ȃǂ͂قƂ�Ǔǂ�ł��Ȃ��̂ŁA���������̕ӂ̖����ǂ��l���Ă��邩�͏ڂ����͒m��Ȃ��B���A�w�����x��ǂނ�����A�������A�`���I�ȓy�����E�ς��Ïk�����悤�ȕ��w��i�A���邢�͔\�Ƌ����A���\�������X�ɂ��Ă��A�����_��|�p�_�̊ϓ_����ϋɓI�ȕ]���i�ᔻ���܂߂āj��ɂ�ł��Ȃ��悤�Ɍ�����B���̕ӂ̖����ǂ��l���邩�B��������ɂƂ��Ă̎c���ꂽ���ł���B

�@�i�㌎�Z���A�����w�������a�@�a���ŝ��M�j

��

1�j1997�N�x���{�����w�����i�\���l���j�A���ȉ�A�ێR�v�z�j�w���߂����āA�ɂ�����Ҕѓc�O�A�����߂Ɠ��_�҂̈�l�A�n�Ӎ_�Ƃ̘_���B

2�j�nj��̂�����ŁA���̓_�ɂ��ẲƉi�̌����́A�ȉ��̈��p���Ɍ�����悤�ɁA�ނ̂����ے�̘_���ɂ���Ĕے肳���ׂ��u�`���I�l���ρv�i���݁E�A���E�m��̘_���j�ɂ���Ď�����Ă���Ƃ����悤�B�ȉ��́w�c�ӌ��̎v�z�j�I�����|�푈�ƓN�w�ҁ|�v�̑�l���̈ȉ��̈�߂́A�Ɖi�̂��̓_�ɂ��Ă̌������A�[�I�Ɏ��������͂ł���A�Ǝ��͍l����B�W�掵���A368�`369�y�[�W�B

�@�����ƃL���X�g���Ƃ́A���̂悤�Ȉ�̏o���_�ƂȂ�Ƃ���̊�{�I�������邱�Ƃɂ���āA�l�ނɑ��s���̐��_�I��Y���₵���ƌ������悤�B�������Ȃ���A�l�����̊�{�I����𗝉����邽�߂ɂ́A���Ȃ̑��ΐ��L���������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ΗL���̎��o�݂̂����ΗL����ے肵�Đ�Ζ����ւ̓]���ւ̓����J���B����̌��ۂɖ��v���A���ΗL�������o����ɂ�����Ȃ��ꍇ�A���邢�͑��ΗL���̎��o����Δے�킸�A����̑��ΎҗL���҂̓��̔�r���I�ȗD���җL�͎҂��ΎҖ����҂ł��邩�̂��Ƃ��s���ɐ�Ύ�����Ƃ��ɂ́A�ے��}��Ƃ���^�̐�ΎҖ����҂ւ̎u���͐����Ȃ��B�u����(��̂Ȃ�)�͋���(�ނ�)���A�B���̂ݐ���^�Ȃ�v�i�w�V�����J�����x�����������q�̌�j�A�u�ϔY��̖}�v�A�Α��̐��Ԃ́A���Â̂��Ƃ݂Ȃ��Ă��炲�Ƃ��킲�Ƃ܂��Ƃ��邱�ƂȂ��ɁA���U�O���݂̂��܂��ƂɂĂ��͂��܂��v�i�w�V�ُ��x�����e�a�̌�j�A�u�`�l�Ȃ��A��l���ɂȂ��v�i�w���}���x��O�͑�ꁛ�߁j�Ƃ�����Δے�݂̂��A���ΎҗL���҂��͂��߂Đ�ΎҖ����҂ƑΗ������߂�̂ł���B���{�v�z�j�ɂ��Č���A�͂��ߘA���I���E�ςƍm��I�l���ςƂ��������Ă��Ȃ��������{�l���A�O���v�z�Ƃ��ĕ�������e���邱�Ƃɂ��A�ϔO�Ƃ��Ă̔ے�̘_�����ꕔ�m���l�̊Ԃŗ�������Ȃ�����A���ꂪ�L�������̐l�X�ɐZ�����A�e�a�ɓT�^�I�Ɍ����邲�Ƃ���Δے�̘_�������o���邽�߂ɂ́A�����I���\�O���I�ɂ�����Z�A���S�N�̍Ό��ƁA�������̎Љ�I��ϓ��̑̌����o�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�������A���̂悤�Ȓ����̐[���ȑ̌���}��ɁA���͂�O���v�z���ϔO�I�m���Ƃ��ė�������ɂƂǂ܂�Ȃ��A���{�l�̌����Ɖ������ے�̘_�����A���{�l�̐S���̐[�w�ɍ�������������݁E�m��̓`���I�l���ς���������ϊv���邱�Ƃ͂ł����A�\�O���I�͓��{�v�z�j�S�̂̒��ł͗�O�I�ȓˏo�����v�z�̎���Ƃ����ς�悵�A�����㔼������ߐ��E�ߑ�ւƁA�v�z�E�̑吨�͂ӂ����ѓ��݁E�A���E�m��̘_���ɂ���Đ�߂���ɂ�����B�����̊J���̌��ʗA�����ꂽ�v���e�X�^���e�B�Y�����A�����ӎO�E���؋`�~�班���̐M�k�ɐV�����L���X�g���I�ے�̘_����������Ƃ͂������̂́A���{�̃L���X�g���E�S�ʂ��A�J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�Ƃ��킸�A�������l�ɓV�c�����ƌ��͂ƑË����Đ_�̋`����蓾�Ȃ������̂ł��邩��A�����E����͋��E���ɂ����Ă��������ӌ��҂ɂƂǂ܂�A�܂��Ďv�z�E���r����ߑ��`�I�m��̘_���̈��|�I�ȗ��s��������͂̂���͂����Ȃ������B���O���N�㏉���́A�J�[���[�o���g�̊�@�_�w�̓��{�ւ̗����́A�ے�̘_���̕����̌_�@�ƂȂ蓾����̂������Ă����͂��Ǝv�����A�L���X�g���u�_�w�v�Ƃ����A����I�����̔Z���Ȃ��Ƃ������ł������̂ł��낤���A����܂������V�v�z�̈ꎞ�I���s�Ƃ��ď����̓N�w�ҁE�_�w�҂̊S�����߂��ɂ����Ȃ������B�����āA���̍�����n��\�ܔN�푈�̐i�s�́A�u�_�v�������遖��ȓ��{��`�����Ɛ�Ύ�`�����M�I�ɂ͂т��点�A���͂ɏ_���Ȉ�ʃL���X�g���k�ɑ��Ă����A��Ȃ�_���V�c���̓��G�𔗂����قǂł���A�ے�̘_���͊��S�ɒ��������B��Εُؖ@�̗��_���炷��Γ��R�ے�̘_���̕����ɐ[���������˂Ȃ�Ȃ������͂��̓c�ӓN�w���A���s�̖�����`�̊א��ɂ͂܂肱��ō��Ɛ�Ύ�`�ɑ������Ƃ́A���łɏڏq�����Ƃ���ł���B

3�j�����̎��`�Ƃ��Ắ\�\����͎����ł́A�����{�̒m���l�̎��`�̌���̈�ƍl���邪�A�w�r�̉́x�i��g�V���A1968�N�A���͏��ł�ǂ͂������A���苖�ɂ���̂́A2000�N��43���j�A�w���r�̉́x�i��g�V���A1968�N�A�苖�ɂ���̂́A2000�N��32���j�B�w�r�̉́x119�y�[�W�ȉ��́u���v�̂Ƃ���ɁA�ܖ��q�p�����̉�z���o�Ă��邪�A����1949�N��50�N�A�V������̋��ŁA�ܖ������̖��t�W�̉��f�N�X�̖��u�`�����B�����́u�����������v�Ɓu���Ȍ������v�̂����������A�{���ł̉����́A��w���̊w�������������łȂ��A�����㕶�w�������������i�C�엲�A�Ƃ��ɉe�����������n�ӈ�v�������A���̐l�����D�A���������u�t���������B�n�ӈ�v�ɐe�������Ƃ����Ӗ��ŁA��]���O�Y�́A�܂�����Ȃ��A�����̌�y�̈�l�ł���j�̌������ł��������B���̓���̎��`�́A�������꒘��W�R�i���}�ЁA����1979�j�Ɏ��߂��Ă���B���̋��E�{���ł̐�����ʂ��āA�����́A�ꐶ�U�̗F�l�ƂȂ钆������Y�i1918�`1997�j�A���i���F�i1918�`1979�j�ƗF�l�ƂȂ�A1942�N�A�ނ�Ɓu�}�`�l�E�|�G�e�B�b�N�v�������B�O�l�̋����w���l�Z���w�I�l�@�x���A���͕��w�N�������F�l�̖��N�Ɏ�āA1949�N�ɓǂ�ł���B�ǂꂾ�������������͕ʖ�肾���B�r�̉̂̌�̂��Ƃɂ��ẮA�u�w�r�̉́x���̌�v�i����W��23���A���㎵�N���o�A���́u��������Z���N�V����5�v�i���}�ЁA99�N�j�œǂB�j

4�j���̘Z�_�͈ȉ��̒ʂ�B�u����͂ǂ��������ォ�v�i�s���d�l�A�ێR���j�j�A�u���j�ӎ��ɂ�����q�Ñw�r�v�i�ێR���j�j�w��ɂ͊���x�Ɍ���A���u�ΐ����v�i�ێR���j�j�A�u60�N��̐��E��W�]����v�i���J�Y���A�ێR���j�j�A�u�c������`��₤�v�i�V��B�v�A�ێR���j�j�A�u�O�ؐ������|���{�v�z�j�ɂ�����ʒu�Ɩ����v�i�v����A�J��O�O�A�����Z�Y�A�ێR���j�j�ł���B���o�ꗗ�́A�����A314�y�[�W�B

5�j����ɂ��Ă̖{�i�I���]�́A�����ł́A�ł��Ȃ����A�䗼�l���A���Ɩ��Ē��̂��̂ɂ��Ă���g�s�b�N�T�ɂ�����h�q�A�钷�_�Ȃǂɂ��ẮA�c�[�J�[�̑Θ_�����藧���Ă��Ėʔ����i�Ƃ���37�y�[�W�̊ێR�̔����͈�ۓI�j�A�V�u�������@�v���߂����āA�ł͊ێR�̖@�w�����Ɛ��Ƃ��Ă̗D�ʁi�ێR�́A�����w�Ȃł������ɂ�������炸�A�@���w�̍u�`�|���O�́u���@�v�A�c���k���Y�́u���@�v�Ȃǂ��悭�����Ă��Ȃ荂�������̖@�w�I�v�l��g�ɂ��Ă����j���ڗ��B���Ƃ��u���ێ��@�v�̐����̂�����́A�ێR�̊��ڗ��B�W�Љ�E�����ɗ^�����e���ł́A���R�Ȋw�̋��{�̐[�������ƁA�ێR�̕����̉s���Ȃǂ����ݍ����Ėʔ����B�ێR���A�g�N���B��������ɗ^�����e����_���i166�y�[�W�j�A���̍��̂����ŁA�����́A���R�Ȋw�ł́A���m���f���i���Ƃ��Έ�w�j�A�����E�o�ρE�ϗ��̗̈�ł͘a���Ɨm�˂��Η��E�Z�����낢��Ȃ������Ō����A�|�p����ł́A�m��Ɠ��{��A�m�y�ƖM�y�̓�{���Ăɂ��������A�Ƃׂ̂Ă���B

6�j�ێR���j�w���{�̎v�z�x�i��g�V���A1961�N�j�A�����̓����_���B

7�j�w�G�핶���x�̎�v�_���̎�i�ܖ{�j�́A����W�F�ߑ���{�̕����j�I�ʒu�i���}�ЁA��㎵��N�j�Ɏ��^����Ă���B���̑掵���ɂ́A�w�u�ǂ����v�ߒ��̍\���ɂ��āx�A�Ƃ������Ƌߑ�j�̔�r�ɂ��āA�u���f���o�[���̈���ᶂ���G��ƁA��ł��G���w�푈�ƒm���l�x�i�}���́w�ߑ���{�v�z�j�u��4�m���l�̐����Ɩ����x�̊����_���A59�N9�����o�j�Ƃ����A�����ł��A�Ƃ�����荡�������A�K�ǂ̘_�����܂܂�Ă���B

8�j�w���{�̎v�z�x�i��g�V���j�A243�y�[�W�B

9�j�ێR���j�W�A��\�ꊪ�A324�y�[�W�B

10�j���̂悤�ȉ����̘J��œ��M���ׂ��́A�u���{���w�j�̕��@�_�ւ̎��݁v�i�����A�h�C�c��B���o��㎵��N�j�A����W�B���{���w�j�̒�_�i���}�ЁA���l�N�j5�`28�y�[�W�B�����ł̕��w�̂���̒�`�́A�u�����̓���ȑ���ʂ��Ă��镁�ՓI�l�ԓI�Ȃ���̂�\�����錾���i�Ƃ������̂ł���B��i�͍�҂̐l�i�̕\���ł���A���w�I�U���̕��̂��A������҂̐l�i�̕\���ł���B�v�����́A���{���w�j�̐��]��܂�������ŁA���w�j��̎s������F�߂��Ă��Ȃ��O�̃W�������i���w���_���������_�I��i�A�����ɂ���i�A��O���w�j�w�̊w��I�Ώۂւƕ�ڂ����B�Ō�̓_�́A�v�z�I�o�b�N�O���E���h�͈Ⴄ���A�ߌ��r��Ƌ��ʂ���B

11�j�ێR���j�W��12���A182�y�[�W�B����́u����D�v�������v�Ƃ����G�b�Z�C�i���ܔN�����A���o�j�ɏo�Ă���B

12�j���̘_���́w���{���w�j�����x�̍��q���A���{�Љ�A�����_�Ƃ��āA�܂Ƃ߂��ƍl���邱�Ƃ��ł���_���ŁA���̗v�_�͂��̂悤�ɗv��ł��悤�B���{�̎Љ�E��������̃Q�V���^���g�Ƃ��ė������邽�߂̃p���_�C�����\������̂́A���̌ܓ_�ł���B�@�W�c�ԁA�W�c�����܂̂Ă̋����I�ȏW�c��`�A�W�c�u�����B����͋ɒ[�Ȍ`����`�i�Ɠ��̋V���Ɩ��ڑ��d�j�ƁA�ɒ[�Ȏ�ώ�`����ϓI�u�C���v���d��`���B�A������`�ithis�|worldlyness�j�������̍��ݐ��B�B���Ԃ̊T�O�Ɋ֘A���Č��݂��M�ԑԓx�i�����I���Y�ǂƖ����̂��Ƃ�S�z���Ȃ��j�B�u�������v���厖��`�����ݎ�`�B�C�W�c�����̒������u�Ƃ��ẮA�ے��̑̌n�B�ia�j�ɒ[�Ȍ`����`�i�Ɠ��̋V���Ɩ��ڑ��d�j�A�ib�j�ɒ[�Ȏ�ώ�`����ϓI�u�C���v���d��`�B�D�ΊO�I�ԓx�Ƃ��ĊO�ɑ�������i�����S���j�ƁA���l�ɊO�������̎����₷���B�����āA�����́A���̓���I�ȑS�̂���{�����́u�v���g�^�C�v�v�Ȃ����u�A�[�P�^�C�v�v�Ƃ������Ƃ��ł���̂��A�ǂ����H�Ə����Ă���B�����ł��A���炩�ɊێR�̋c�_���ӎ�����Ă���B

13�j�ێR���j���w�ߑ���{�̃C�f�I���M�[�@�c����`�̋N�������x�A��������Z���N�V����2�A���{���w�̕ω��Ǝ����i���}�ЁA�����N�����j�A�����B

14�j�����V���A����Z�N�㌎�\����A�[���B

15�j���Ƃ��Ƃ́A���{�̎v�z6�w���j�v�z�W�x�ʍ��i�}�����[�A1972�N�j�B�̂��w�ێR���j���k7�x�Ɏ��^�B��������Θb�W�i2�j�Ɂu���j�ӎ��ɂ�����q�Ñw�r�v�Ɖ��肵�Ď��^�B

16�j���݂̂�������A�Љ�w���T�A���ܔ��N�l���A�L��t�A�����́u�����I�F���v�B�ێR���j�W�A��7��300�`304�y�[�W

17�j���A�ێR���J�u�����[�~���A1948�N�A�w�[�Q���w���j�N�w�u�`�x�i���b�\���Łj�A1949�N�������B1950�N�A���J�[�`�w���j�ƊK���ӎ��x�A1952�N�A�}���n�C���w�C�f�I���M�[�ƃ��[�g�s�A�x�i�p��{�j�ł��������Ƃ́A�ێR���w�[�Q���A���J�[�`�A�}���n�C�������Ɩ��Ē��̂��̂ɂ��Ă������ƂƎ����B

18�j���̓T�^�Ⴊ�A�Γc�p��Y�i1903�`68�j�ł���B�w�����l�����T�x�i1990�N�j�̑��c�`�Y�̉���ɂ��A�ނ͒j�݂��P�݂��Ă������A26�N�Ɏ݈ʂ�ԏ�A�O�E��܂Ō����A�N�i����A�ܔN�̋ŌY�ɏ�����ꂽ���A�����ł͓]�������A���A���勳�{�w���̕����l�ފw�u���̐ݗ��҂ƂȂ����B�B���j�ςɔᔻ�I�ɂȂ�̂́A���̍�����̂悤�ł���i�����A��O�Z�y�[�W�j�B�ێR�́A�Γc�ƌ������������Ƃ��������낤���H

19�j���Ƃ��A�Ε�c���i1912�`86�j�B���́w���{�̌Ñ㍑�Ɓx������B

20�j���̊ԑ�ɂ���Ӗ��Ō����������̂��A�u�X�^�[�����ᔻ�̔ᔻ�ꐭ���̔F���_���߂����̖��v�i�w���E�x���ܘZ�N��ꌎ���j�|����́A��Ɂu�X�^�[�����ᔻ�ɂ����鐭���̘_���v�Ƃ����薼�ŁA�w����Ō��㐭���̎v�z�ƍs���x�i�����ЁB1964�N�j�Ɏ��^���ꂽ�_���ł������낤�A�Ǝ��͍l����B

21�j�w���{�����v�z�j�����x1952�N�A�u���Ƃ����v5�`6�y�[�W�B

22�j����A8�y�[�W�B

23�j�w���{�����̂����ꂽ�`�x�A95�`96�y�[�W�B

24�j����A119�y�[�W�B

25�j����A134�y�[�W�B

26�j����A149�`150�y�[�W�B

27�j�����w���{���w�j�������x�A509�`510�y�[�W�B

28�j����A���Ƃ����A532�`533�y�[�W�B

29�j�w�����x�㊪�A34�`35�y�[�W�B

30�jDewey�D�T��Bertley A�DF�DKnowing and the

known�DBeaconPress�D1945�D���̖{�Ƃ��̊T�O�̉���Ƃ��āA�ߌ��a�q�ҁw�f���[�C�����x�i�t�H�ЁA1952�N�A226�`229�y�[�W�A�Q�ƁB�j

31�j�w�����x�㊪�A57�y�[�W�B

32�j�w�����x�㊪�A36�y�[�W�B

33�j�w�����x�㊪�A38�`39�y�[�W�B

(�lj�)�A�ێR�̖v��Q�N�ɁA�������ێR��_�������͂Ƃ��āA����������c�ҁA��������E�����Z�Y�w������l�ێR���j�����x(���D���[�A�P�X�X�W.�W�D�P�T)pp.�T�|�R�X������B

�ȏ�@�@����MENU�ɖ߂�

�@(�֘A�t�@�C��)�@�c���x�v���_���̌f�ڃt�@�C��

�@�@�@�@�w�Q�P���I�ɂ����鎑�{��`�ƎЉ��`�x

�@�@�@�@�w�ǂ��֍s�����{���Y�}�x�Q�O�O�O�N��Q�Q����

�@�@�@�@�w�ێR�搶���狳����ꂽ���Ɓx�w�ێR�ᔻ���x

�@�@�@�@�w�}���N�X��`�Ƃ͉��ł��������x