真鍋島真鍋氏の先祖考察

真鍋島真鍋氏の先祖考察

−「備中眞鍋島の史料」(宇野脩平著)を基に−

「備中眞鍋島の史料 第一巻」(宇野脩平著, 1955.11.21, 日本常民文化研究所 発行)の序章に、「真鍋増太郎家は注目すべき二郎右衛門夫妻を初代とし、古く三宅氏を名のり、久しく真鍋本浦にあって、真鍋島の庄屋をつとめて来たが、天保年間真鍋氏に改め(第五号文書)、・・・」、「中世にこの島に君臨した真鍋氏の系図が、真鍋増太郎家文書にふくまれているが、(第五号文書および第一四号文書)、この真鍋氏と近世末期以後の真鍋氏との関係は史料に示されており、(第二、第六号文書)・・・」と記されている。

ここに引用されている第2、第5、第6、第14号文書および更に第9号文書の内容を読み合わせれば、「真鍋先祖継図」に書かれ、中世に真鍋島を領有した真鍋氏の子孫は、1625年頃に真鍋島を去り、真鍋島に真鍋氏の家系は絶えた。その後、江戸時代初期に真鍋島庄屋となった家系(初代から三宅氏だったのであろう)が真鍋島の中心となった。この三宅氏は近世(江戸時代末期)になってなぜか真鍋氏に改姓した。古文書の記載内容には、「真鍋島庄屋○○右衛門」と書くべき所を省略して「まなべ○○右衛門殿」と書かれているところが数ヵ所あり、おそらく島の名前が苗字として定着していったのではあるまいか。

「備中眞鍋島の史料 第一巻」に収録されている真鍋島古文書を基に、真鍋島真鍋氏について考察してみたい。

1.真鍋島古文書の内容

1.1 真鍋先祖継図

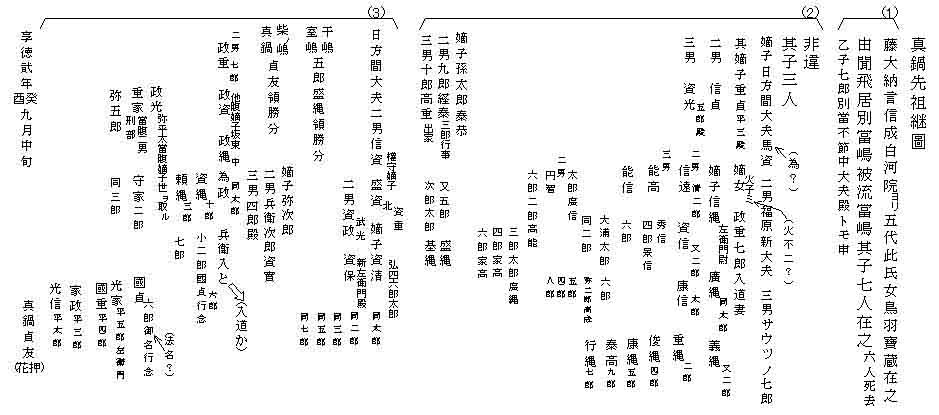

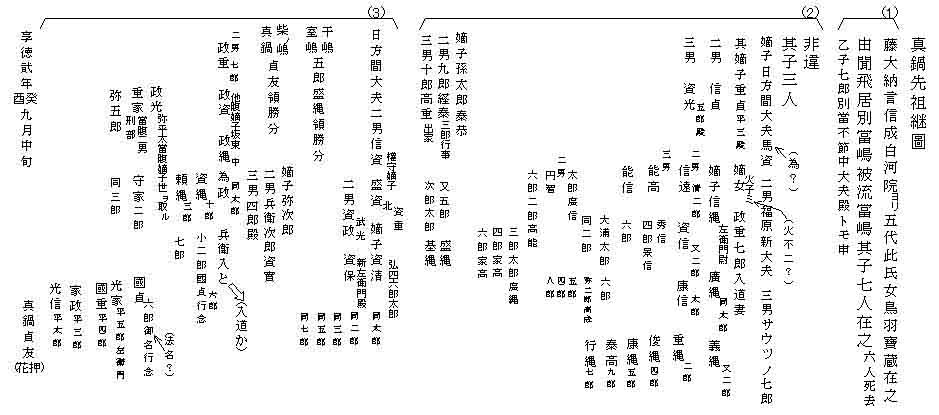

「備中眞鍋島の史料第一巻」(1955,宇野脩平著)の5号文書として「真鍋先祖継図」が収録されている。真鍋氏一族にとって有名で最も基本となる文書である。原本の写真から記載内容を私なりに活字化してみたものを次に示す。

(右端まで表示されないときは、右まで移動してご覧下さい。)

内容は難解で意味不明のところが多い。説明が長くなるが、避けて通れないと思われるので、詳細に述べる。これは真鍋島領主真鍋貞友が享徳二年(1453)に書いたものと読み取れる。内容としては、上図の番号で、

(1)当島へ来た経緯

(2)初期の子孫

(3)貞友時代の領地と子孫

という構成になっているようである。この解釈については多くの先輩諸氏が試みられているが、決定打はなかなか出ていないようである。この文書が難解な理由は次のような点であろう。

a.当時の背景(即ちその時代の常識)が今では忘れ去られている。

b.冒頭の藤大納言信成(=藤原信成)に該当する人物が見つからない。

(「系図纂要」によれば藤原信成は十名以上存在するが、どれも官位・時期が合わない。)

c.経緯を書いた文章の中に意味不明の言葉(飛居別・非違など)がある。

d.系図が無線式で表現されており、相互のつながりが読み取れない。

このような点が引っかかって一定の解釈ができないでいると思われる。

解釈するに先立って、当時(戦国時代とその前後)の『系図』の用途はなんであったかを考えておく必要がある。江戸時代には、武士が仕官するための履歴書のようなものであった。自分の出自を明らかにし、由緒ある家系であることを提示して自分を好条件で売込んだ。従って当然ながら自分に不利なことは書くわけはない。しかし戦国時代頃には一般的に系図は書かれていない。それなのになぜ貞友は書いたのか、目的不明だが一応経歴書と考えよう。

この先祖継図を大まかにみると、まず (1)「藤大納言・・・」で始まる三行は、真鍋氏が当島へやってきた時期や背景事情を説明していると思われる。いわゆる前書きに相当している。続いて (2)「非違、其の子三人・・・」以下が初期の真鍋氏の始祖と子孫を示している。更に後半の(3)「日方間大夫二男」が再度書かれているところからが、貞友自身の系図を書いていると思われる。

[(3)で「日方間大夫二男」が再度出てくるが、(2)では二男は信貞になっているのに、(3)ではなぜか信資になっている。無線式の系図であり見方が分からないが、少しおかしい。]

ここで(2)の系図部分の最初の「非違」というのがキーワードとなる。広辞苑を引くと、①法にたがうこと、②検非違使の略称、とある。系図が自分の一族の経歴書であるならば、当然都合の悪いことを書くはずがないので、「非違」は検非違使の略である。

これを念頭において最初の三行を読むと、意味不明の「飛居別當嶋被流」の「飛居」は万葉仮名として読める。即ち「飛居(ひゐ=非違)別當、嶋流され」である。非違別當(=検非違使別当)とは、検非違使庁長官といった職位である。「非違の別当」は通常、中納言が兼務する名誉職で、現在でいえばさしずめ警察庁長官であろうか。

この時代、「い」と「ゐ」、「え」と「ゑ」などは異なる発音だったはずである。ここでも「飛居」は「ひい」ではなく「ひゐ」の発音に対応する漢字「居」が当てはめられており、非違(ひゐ)と合っている。

以上から前書きの三行を読むと、

大納言藤原信成、白河院より五代の頃、この氏の女(むすめ)が鳥羽宝蔵にあった由を聞いている。飛居(ひゐ)の別当が島に流され、当島にはその子七人これあり。六人死去し、乙子(おとご=おとんぼ、末子)は七郎別当、不節中大夫殿とも申す。

(「由聞く」は前の文章にくっつけるべきか、その後の文章にくっつけるべきか迷うが、後の文章は当島のことなので直接見聞きしているであろう。前の文章は殿上人の出来事なので、由を伝え聞いたのであろう。)

二行目以降の意味は、非違の別当が(どこかへ)島流しにされ、当島にはその子七人が流された。そのうち六人は死去。末っ子の七郎別当は不節(正規でない)中大夫(ちゅうたいふ、従四位下の唐名<広辞苑など>)殿と呼ばれ、元は貴族だったかも知れないが罪人の子なので正規の官位はなく、それでは気の毒なので「不節」の別当とか中大夫と呼んだのであろう。「苦節十年」は「苦しみに耐えて節を曲げない」であるが、ここは「不節」なので、「節がない」即ち本来の筋道(官位官職)がない状態であろう。いずれにせよ、「六人死去・・・」から文字が小さくなっているのでさほど重要ではなく、流人の子孫がどうなったかという補足説明程度に付け足したものとみてよかろう。「中大夫殿」と敬称をつけて呼んでいるから、真鍋貞友の祖先でもない。(その次の「非違」から再び大きな文字になっており、これが言いたいことである。)

ところで、これは履歴書の書き出しであるから、読む人誰もが「あゝあのことか」と分るようなその当時の有名な出来事を書いているものと推定するが、今となってはよくわからない。しかし、くしくも平成二十四年のNHK大河ドラマ「平清盛」はまさにこの白河院からストーリーが始まっている。

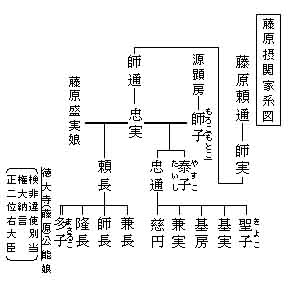

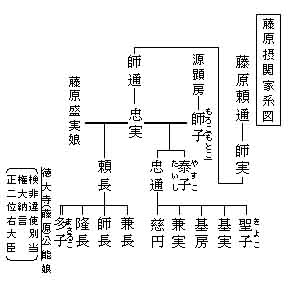

天皇とは別に「治天の君」がいるという変則的な統治体制である院政は、白河院から本格的に始まった。権力の二重構造という鬱屈した関係が積もり積もって遂に天皇家、藤原摂関家、武士である源氏・平氏それぞれが身内同士で敵味方に別れ、骨肉の争いを起こしたのが保元の乱である。天皇家では同腹の兄弟である崇徳上皇と後白河天皇、摂関家では異母兄弟である藤原忠通と頼長の争いとなり、崇徳・頼長側が敗れた。崇徳上皇は讃岐へ流された。(藤原頼長は、「保元物語」によれば流れ矢があごに当たり、しばらく経って死体が掘り出されて戦死が確認されたが、既に10日も経っており誰の死体か疑問は残る。)

真鍋先祖継図の書き出しの「白河院より五代」というのは保元の乱の頃と分るように書いているように感じられる。ここでキーワードとなるのが「此の氏の娘」と「鳥羽宝蔵」である。此の氏(藤原氏)の娘とは誰であろうか。「白河院より五代に亘って」関わったと解釈すれば、有名な人が一人いる。崇徳天皇・後白河天皇の母、待賢門院璋子(しょうしorたまこ)である。璋子は権大納言藤原公実の娘で、七歳のとき父を失い、白河法皇とその寵姫・祇園女御に養われた。その後、白河法皇を代父として鳥羽天皇の女御となり、顕仁親王(後の崇徳天皇)や雅仁親王(後の後白河天皇)を産むが、美福門院得子(とくしorなりこ)が実子体仁(なりひと)親王(後の近衛天皇)を崇徳天皇の後継の帝にしようとして権勢を振るい、璋子は失意のうちに亡くなって行く。近衛天皇は帝位についたが若くして崩御し、その後は崇徳上皇の第一皇子・重仁親王を との期待に反し、雅仁親王を帝位につけた。しかし鳥羽上皇の崩御と共に積もっていた不満が爆発、保元の乱に突入した。

ところで、藤原璋子の父・公実は検非違使別当を務め、権大納言にもなったが、1107年に没しており、残念ながら「白河院より五代」や保元の乱(1156)とは少し時代が合わない。検非違使別当で配流になった者では、平治の乱(1159)に関わった藤原惟方(これかた)が翌年長門国へ配流、1169年平時忠出雲へ配流、1177年藤原成親(なりちか)備前へ配流(「備中集成志」によれば備前に墓まである)、などがあるようだが、これらの子供はその後も歴史に名を刻んでいるので、該当しないと思われる。

一方、「此の氏の娘」を「白河院より五代」の近衛天皇にからむ女性と考えれば、これも生々しい。近衛帝を取り巻く女性は二人おり、そのうち一人は藤原多子である。多子(たしorまさるこ)は3歳で藤原頼長の養女となっている。3歳で養女となったのならあまり政略的なことはなかったのかと思ったら、そうでもなさそうである。幼き近衛帝(数え年でいえば4歳で帝位に就く)に早くから近づけようとしたものであろう。これに対して、我が子である近衛帝の嗣子も自分の息のかかった者にしたい美福門院得子は、自分の従兄弟の藤原伊通の娘である呈子(ていしorしめこ)を自分の養女として近衛帝の女御に入れようとした。しかし頼長とは腹違いの兄である摂関家の藤原忠通が「摂関家の娘でなければ中宮(正室)になれない」として、呈子を忠通の養女として入内させた。頼長の対抗馬を出したわけである。その後、多子か呈子かどちらが先に子を産むか競争になったであろうことは想像に難くない。若い帝は両方から攻められたのか、わずか16歳で薨去してしまった。そこでその後の帝位の座をめぐって、保元の乱の火種を生むことになる。

| 就任順 | 天皇名 | 生年-没年 | 在位期間 |

|---|

| 1 | 白河天皇 | 1053-1129 | 1072-1086 |

| 2 | 堀河天皇 | 1079-1107 | 1086-1107 |

| 3 | 鳥羽天皇 | 1103-1156 | 1107-1123 |

| 4 | 崇徳天皇 | 1119-1164 | 1123-1141 |

| 5 | 近衛天皇 | 1139-1155 | 1141-1155 |

| 6 | 後白河天皇 | 1127-1192 | 1155-1158 |

話を元に戻して、書き出し(1)の一行目は当時の一般的な時代背景の説明、二行目が真鍋島へ来ることになった説明と読めるが、この文意から六人の子は死に、残った一人も不遇であったようだから、配流された検非違使別当は子孫が絶え、歴史から抹殺されて名を留めていないのではなかろうか。(当時、罪人の子孫は根絶やしが常識であり、崇徳上皇が讃岐でもうけた一男一女も幼くして殺されたようである。[姫塚・菊塚])

ところで藤原信成は誰なのか、また何のために藤原信成から書き始めたのか判然とはしないが、白河院より五代目(1150年頃)に真鍋先祖が島にやってきたとして、享徳二年(1453)に貞友が先祖継図としてまとめた頃には、既に三百年が経っている。我が家でも百年以前の事になると、位牌や我が家の伝承をかき集めても、先祖のことは分らないことだらけである。三百年も経てば、 記憶が交錯している可能性は大きかろうと言わざるを得ない。藤原信成の探索はこの辺で置き、次の系図部分に移ろう。

系図としていいたいことは最初の三行のその次の行(2)からであり、再び大きな文字で「非違・其の子三人」と書かれている。つまり、書き出しの貴族が流罪で島に流されたので、途中の護送や流罪先の警固役として検非違使(役人)が同行して来て、そのまま監視のため、島に住み着いた。そしてその検非違使(真鍋氏)に子供が三人出来た。(あるいは子供連れで来た?)

系図としていいたいことは最初の三行のその次の行(2)からであり、再び大きな文字で「非違・其の子三人」と書かれている。つまり、書き出しの貴族が流罪で島に流されたので、途中の護送や流罪先の警固役として検非違使(役人)が同行して来て、そのまま監視のため、島に住み着いた。そしてその検非違使(真鍋氏)に子供が三人出来た。(あるいは子供連れで来た?)

それぞれに島の砂浜の地名を付けて、日方間大夫、福原新大夫、沢津(サウツ=そうづ)の七郎と呼んだ。狭い島の中で土地を分割領有しても仕方ないので、何の作物も取れそうにない浜辺の名を冠しただけか、それとも砂浜での地曳網漁を分け合って所領としたのか、あるいは水軍の拠点は当時は平底船で砂浜が重要だったのか。これらの砂浜、即ち日方間(ひかたま)、福原(ふくら)、沢津(そうず)は現在も真鍋島の地名として存在する。[右の地図は、関西学院大学地理研究会「瀬戸内調査シリーズ12 真鍋島」S62より] (ここで沢津を、真鍋先祖継図では「サウツ=そうづ」と呼び、現在の真鍋島の地名では「そうず」と呼んでいる。「笠岡市史 地名編」(H16.2)では、「そうず」は湧水の意味で、「そうず」の呼称に「澤津」の文字を与え、それを昔ながらの「そうず」と読んだ、というようなことが書かれている。それなら「真鍋先祖継図」の「さうつ」はどこか?それとも「さうす」と書くべき所を貞友が書き間違えたか?)

それから後は無線式の系図となっており、つながりが全く読み解けないので省略する。(通常の系図どおり嫡流だけをつないでいけば、ある程度のつながりは読めそうである。)

中世真鍋氏の領地については、系図後半の日方間大夫二男信資の後に、干嶋(現・飛島)・室嶋(現・六島)と、柴ノ嶋(現・北木島)・真鍋<=真鍋島>とが領地として書かれている。貞友の時代には領地はこれだけしかなかったものか、それともここに書かれている二名分だけをたまたま書いたものか、いずれにせよ、ここには第2号文書や第6号文書に書かれている知行所である備中茂平も讃岐の加茂吉原も出てこない。ちなみに、「備中集成志」によれば真鍋島に城の記載はなく、眞鍋四郎は神島城主となっている。高島と神島の区別もあいまい。これらは信頼できるのだろうか。

ところで、とかくに世の中「寄らば大樹の陰」、よらば「源平藤橘」に結び付けたいのが人情である。書き出しが藤大納言であるから、真鍋先祖は藤原氏の貴種流離譚説を採っているものが多いが、ここは真鍋島の真鍋先祖は元々どこかに居た検非違使(=武士)の「真鍋氏」がこの島へやって来たととった方がよいのではなかろうか。(次節1.2冒頭の記述も参照)

話が飛ぶが、愛媛県宇摩郡の「新宮村誌 歴史・行政編」(H10,新宮村<現・四国中央市新宮町>発行)によれば、同村にある熊野神社は、大同二年(807年)に「鍋三統」即ち田鍋(田邊)・真鍋・三鍋(みなべ)の三氏により紀州新宮から勧請された、とある。保元の乱以前から真鍋氏は世の中にいたことになる。(真鍋氏は熊野権現新宮の神職か。)

更に、系図が「履歴書」ならば、平家物語にも書かれた眞鍋五郎の活躍をなぜ書き込まなかったのだろうか。既に源氏の世の中になっており、平氏探索を恐れて伏せざるを得なかったのだろうか。それともその五郎とは異なる血統なのか。

1.2 真鍋島庄屋文書などの記述

「備中眞鍋島の史料第一巻」で、まず1号文書から見よう。この文書は宝永八年(1711、江戸中期)頃に書かれている。14号文書もあわせて読むと、真鍋右衛門大夫が当島に来るまでは寄島と言っていたが、真鍋氏がやって来て当島を真鍋島と名付けた。

真鍋島はいつまで寄島と呼ばれ、いつ頃から真鍋島に変わったのか。「和名類聚抄」(平安中期)には寄島あるいは真鍋島はおろか、それよりも大きい北木島(柴ノ嶋)や白石島すら載っていない。「諸本集成倭名類聚抄[外編]」(S41,京都大学文学部国語学国文学研究室編)に各郡郷毎の詳細説明があり、備中小田郡に茂平や神島、高島が出てくる。(但し、この外編には「備中集成志」などが引用されており、明治31年の編集である。) また東隣の浅口郡大島の項には水島とともに寄島が載っている。この寄島はもちろん瀬戸内海の真中にある小田郡真鍋島のことではなかろう(地図参照)。また大島・寄島、神島、高島が出てくるのに、白石島、北木島、真鍋島(または小田郡の寄島)が出てこないところをみると、和名類聚抄では、陸地の近くの島は居住地として記載しているが、沖合いの島は村として認識されていなかったのではなかろうか。従って残念ながらいつから真鍋島に変ったのか(以前は寄島だったのか)は不明である。

一方、西行法師の歌集「山家集」によれば、西行は讃岐白峯に崇徳院の陵墓を尋ねた後、弘法大師を慕って讃岐の多度郡吉原村に庵を結んで逗留している(善通寺村の玉泉院にも庵を結んだとの説があるがやや疑問)。その後、備前の小嶋(=児島、当時は島であった)に渡り、さらに「眞鍋(真那辺)と申す島」のことを聞いて歌を詠んでいる。崇徳院陵を尋ねたのが1168年頃といわれているので、この頃には既に「眞鍋島」と呼ばれていたことが分る。保元の乱(1156年)から12年後に既に真鍋島である。

余談だが、西行は児島へ渡ってから三首連続して「つみ(罪)」を詠っている。崇徳院陵を訪れた直後ではなく、弘法大師の生誕地で長らく逗留した後である。僧侶として魚介類に対する殺生にこだわったか、あるいはかつての殺戮を任務とする武士に重ね合わせるものがあったのか。

2号文書は、貞享二年(1685年、五代将軍徳川綱吉の時代)に真鍋島庄屋伝右衛門が高橋儀右衛門に宛てて書いたものである。高橋儀右衛門は福山藩(水野氏時代)の代官として名前が出てくるので、この文書のあて先も同一人物であろう。水野藩の領内のことを現地から聞き取り調査していたものと思われる。六号文書・十四号文書も合わせて読むと、真鍋右衛門大夫という人が享徳年中(1452〜)以前にやってきて、八十年ほど前(1605年頃)まで住んでいた。その御子息藤兵衛様は生活に困窮して、六十年ほど前(1625年頃)に姻戚の村上氏を頼って肥後へ移った。真鍋島の真鍋屋敷は今は山林になってしまっている。真鍋島に真鍋氏は絶えてしまったわけである。

更に驚くのは、14号文書(筆者不明、日付は子三月としか書かれていないのでいつの子年か不明だが、その前の11号文書では元禄九年(1696)子ノ十二月となっているのでその頃か)に、「言うところあって右衛門大夫の系図(「真鍋先祖継図」のことか)は庄屋伝右衛門家が所有している」と書かれていることである。これはどういうことか。

ここで真鍋右衛門大夫という人物が1452年より以前から1605年までの約150年間以上にわたって真鍋島にいたことになっているが、「右衛門大夫」という官職をそんなに長く維持できたとは思えない。おそらく来島した当初の検非違使のときから右衛門大夫という職名であって、その後も真鍋嫡流家をずっとそう呼んできたのであろう。現代でいえば、会社の常務取締役で退職した人は、その後いつまでも「常務」と呼んだり、市長を退いた人のお宅はその人が亡くなった後でも「市長さん宅」と呼ぶが如きである。

注:右衛門大夫(うえもんのたいふ)・・・大内裏の外郭を警固する左右の衛門府があり、その官職として、督(かみ=従四位下相当)・佐(すけ=従五位上相当)・大尉(だいじょう=従六位下相当)・少尉(正七位上)等があった。右衛門尉(従六位下相当)で、特に五位に昇任した者を右衛門大夫と呼んだ。衛門府は後に検非違使と兼務されたり、武家の地位となったりした。「真鍋先祖継図」で「真鍋先祖は検非違使」と読めば符合する。(真鍋先祖は検非違使で右衛門の大夫だった。)

ところで、2号文書の冒頭には、「藤大納言信成の末孫真鍋右衛門之大夫様と申す御侍」と書かれている。もし、藤原姓から途中で真鍋姓に変えたのなら、どこから(あるいは、なぜ)真鍋氏を称することになったのか、「先祖継図」に書くのではなかろうか。しかし、「真鍋先祖継図」にはいつ改姓したとも書かれていない。それどころかこの系図は、最初の表題が真鍋先祖継図で、最後の署名が真鍋貞友である。最初から最後まで真鍋氏の系図と読みとれる。(藤原氏のことを書いているのは、時代背景を示すための前書きである。)

真鍋島庄屋が2号文書を書いた時点では既に真鍋氏は真鍋島にいないから、「真鍋先祖継図」は庄屋伝右衛門の手中にあったと思われる。そして、現代人がそうであるように、「白河院ヨリ五代」から五百年経ったこの時代では既に「真鍋先祖継図」の記述内容は難解だったに違いない。従って「真鍋先祖継図」の冒頭に書かれている「藤大納言信成」が真鍋氏の先祖だろうと庄屋が勝手に解釈しても無理からぬことである。また11号文書でも「真鍋右(衛)門之太夫」が藤大納言の子孫であると記している。これら、真鍋島庄屋の思い込みから、真鍋島の真鍋氏は本姓藤原氏であるとの既成事実ができあがっていったのであろう。

1.3 真鍋島古文書の謎

「備中眞鍋島の史料」によれば、江戸時代初期の頃(1685年頃)、福山藩からの指示だったとは思われるが、かつて真鍋島に住んでいた(中世)真鍋氏の回顧録が庄屋などによって何通か書かれている。だがその前は真鍋貞友の書いた「真鍋先祖継図」(1453年)がポツンとあるだけである。その内容から判断すると、おそらく1150〜60年頃に真鍋島に真鍋氏がやって来た。それから三百年後に貞友が書いた「真鍋先祖継図」があり、その次に真鍋氏が出てくる文書は、それから更に230年ほど経った真鍋島庄屋の回顧録である。真鍋島に真鍋氏が住み着いてから五百年の間になぜ「真鍋先祖継図」だけが忽然として残されているのか。ほかには真鍋氏の生活の記録や活動の記録は一切なかったのか。古文書の原本を見たわけではないので「備中眞鍋島の史料」の編者が作為的な抽出をした可能性もあるが、それにしても不自然である。中世真鍋氏最後の藤兵衛が真鍋島を去った1625年頃から庄屋伝右衛門が回顧録を書くまでの六十年間の間に、真鍋家の財産・持ち物は一切合財廃棄したのだろうか。平家物語に備中国の住人眞名邊(まなべ)四郎・五郎の活躍が書かれているが、1150〜60年頃に真鍋島に真鍋氏がやって来てから、寿永三年(1184)源平合戦生田の森の戦いで真鍋五郎が平氏方で活躍するまで約二十〜三十年、五郎が十五歳で元服して出陣したとしても、真鍋島に定住してからあまりに短かすぎないだろうか。「真鍋先祖継図」によれば、最初に「五郎」が出てくるのは、検非違使の嫡男日方間大夫の三男資光(五郎殿)である。検非違使がその子供三人を連れて真鍋島へやって来てすぐ嫡男が結婚したとしても、三人目の子が生れ、元服して出陣するまでには二十年ぐらいはかかる。(ましてや、真鍋先祖が真鍋島へやってきてから、島で嫡男日方間大夫が生まれたのなら、その子が源平合戦に参陣することは不可能である。)少なくとも、この検非違使は真鍋島へ来る前から武士で平氏に仕えていなければ、こうも迅速に源平の戦いに参陣できないのではないだろうか。

もし「真鍋先祖継図」がなければ、真鍋の記録は江戸時代前期に真鍋島の住人と思われる人達が書いた回顧録しか残されていない。「寄島」も隣の浅口郡にしか見当らない。平家物語には「備中の住人眞名邊四郎・五郎」と書かれているだけで、真鍋島の住人とまでは書いていない。それよりずっと後に書かれたと言われる「源平盛衰記」では「讃岐國の住人眞鍋」となっている。(この時点では眞鍋氏の拠点は讃岐にあると考えられていたことが窺い知れる。)おまけに真鍋氏系図はなぜか庄屋伝右衛門方で所持しているという。「藤大納言信成」は実在したのか確認できない。「真鍋先祖継図」の前後数百年にわたって何の記録もない。「真鍋先祖継図」は捏造ではないのか?という疑念さえ浮かんでくる。(源平合戦後しばらくの期間は、源氏の探索を恐れて伏せた可能性はある。)

真鍋島真鍋氏のまとめ

| 時代 | 西暦 | 出来事 |

|---|

| 平安時代 | 1156 | (保元の乱)この頃真鍋先祖が真鍋島に住み着いた。これより以前は寄島と呼ばれた。 |

| 1169頃 | 西行法師の「山家集」によれば、このとき既に「真鍋島」と呼ばれている。 |

| 1184 | 備中国の住人眞名邊四郎・五郎の活躍(「平家物語」二度之懸) |

| 1185 | 壇ノ浦の戦い、平氏滅亡 |

| 鎌倉時代 | | (「平家物語」は鎌倉時代に書かれた。) |

| 南北朝 | | |

| 室町時代 | 1453 | 真鍋貞友「真鍋先祖継図」を書く。 |

| 戦国時代 | | |

| 安土桃山 | 1598 | 真鍋氏所領の八幡宮・天神宮召上げ(庄屋 お千の上申書より) |

| 江戸時代 | 1605頃 | 真鍋右衛門大夫が他界 (庄屋伝右衛門覚書より) |

| 1625頃 | 真鍋右衛門大夫の子息藤兵衛が真鍋島を去る。(中世真鍋氏は真鍋島から消滅) |

| 1696? | 右衛門大夫系図は庄屋伝右衛門が所持している。 |

| | |

| 1820頃 | 真鍋島代々の庄屋三宅氏が真鍋姓に改姓 (近世真鍋氏の成立) |

| 明治時代 | | |

真鍋島真鍋氏の先祖考察

真鍋島真鍋氏の先祖考察 真鍋島真鍋氏の先祖考察

真鍋島真鍋氏の先祖考察

系図としていいたいことは最初の三行のその次の行(2)からであり、再び大きな文字で「非違・其の子三人」と書かれている。つまり、書き出しの貴族が流罪で島に流されたので、途中の護送や流罪先の警固役として検非違使(役人)が同行して来て、そのまま監視のため、島に住み着いた。そしてその検非違使(真鍋氏)に子供が三人出来た。(あるいは子供連れで来た?)

系図としていいたいことは最初の三行のその次の行(2)からであり、再び大きな文字で「非違・其の子三人」と書かれている。つまり、書き出しの貴族が流罪で島に流されたので、途中の護送や流罪先の警固役として検非違使(役人)が同行して来て、そのまま監視のため、島に住み着いた。そしてその検非違使(真鍋氏)に子供が三人出来た。(あるいは子供連れで来た?)