ドストエフスキーと革命思想殺人事件の探求

亀山郁夫『「カラマーゾフの兄弟」続編を空想する』引用による加筆改定版

『カラマーゾフの兄弟』未完第2部におけるツアーリ暗殺者?

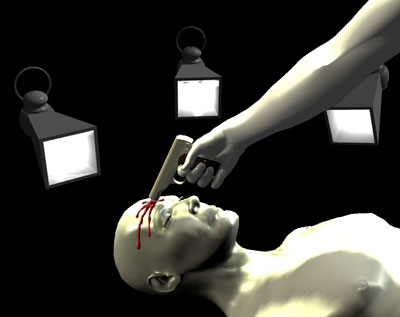

(宮地作成・3DCG6枚宮地徹)

〔目次〕

4、亀山郁夫『「カラマーゾフの兄弟」続編を空想する』引用 加筆

『カラマーゾフの兄弟』未完第2部におけるツアーリ暗殺者?

5、おわりに−ドストエフスキーとチェルヌイシェフスキー、レーニン

(注)、ここには、長男宮地徹作成の3DCG(スリーディー・コンピューターグラフィックス)の画像6枚を加えた。3Dとは、3次元(3-Dimension)の意味で、立体を表す。まず絵の立体データ(3Dデータ)を作り、それをさまざまな角度から「撮影」して、光線の向き、その影のついた画像を作成する。3DCGについては、宮地徹『Grafic World』の画像で、お分かりいただけるかと思う。

〔関連ファイル〕 健一MENUに戻る

『ザミャーチン「われら」と1920、21年のレーニン』3DCG12枚

『オーウェルにおける革命権力と共産党』3DCG7枚

『ソルジェニーツィンのたたかい、西側追放事件』3DCG9枚

『ソルジェニーツィン「収容所群島」』第2章「わが下水道の歴史」

『ソルジェニーツィン「収容所群島」』第3章「審理」32種類の拷問

『「革命」作家ゴーリキーと「囚人」作家勝野金政』スターリン記念運河建設での接点

『レーニン「国家と革命」の位置づけ』革命ユートピア・逆ユートピア小説

『「赤色テロル」型社会主義とレーニンが「殺した」自国民の推計』

google『ドストエフスキー』

Seigo『ドストエフ好きーのページ』

ドストエフスキーの魅力に惹かれる人は昔から大勢いて、その読み方はさまざまである。埴谷雄高は、革命という視角から迫った。そして「ドストエフスキーは革命の四重底、五重底まで洞察した」とした。

私は、その中でも、革命思想に基づく殺人という視点から考える。『罪と罰』『悪霊』『カラマーゾフの兄弟』の3作品は、金貸し老婆とその妹殺人事件、秘密結社裏切者殺人事件、父親殺人事件が中心テーマになっている。殺人事件の推理小説と見ることもできる。ただ、通常の推理小説と異なるのは、19世紀後半ロシアでの「無神論の時代」において、その世相、思想状況を活写しながら、その殺人の基本的動機を、個人的欲望、復讐や社会的利権などではなく、思想そのもの、とくに当時の革命思想に設定し、その思想内容と殺人との関係を克明に探求したことである。

彼は、1849年、28歳のとき、フーリエらの社会主義思想に共鳴し、ペトラシェフスキー事件に連座し、シベリア流刑となった。1861年の農奴解放令以来、ヴ・ナロード運動は先鋭化した。チェルヌイシェフスキーの『何をなすべきか』がロシア・インテリゲンチャの人気を集めていた。ドストエフスキーは、その革命小説に対して『地下室の手記』を発表し、『何をなすべきか』やそこに描かれたユートピア水晶宮を痛烈に批判した。その登場人物像を「浅薄な活動家」であるとし、ロシア人の国民的根源像として「地下室の住人」を対比させた。その水晶宮ユートピア批判と活動家像批判の延長上に、ラスコーリニコフが誕生してきた。

これは、主人公ラスコーリニコフによる金貸し老婆とその妹リザヴェータ殺しのストーリーである。彼の思想は、まず人間を凡人と非凡人とに区別することから始まる。「第一の層は、保守的で、行儀がよく、言われるがままに生活し、服従するのが好きな人々である」「彼らは服従するのが義務なのである」と規定する。「第二の層は、みな法律を犯している。未来の支配者である」として、ナポレオンらをあげ、「非凡な人間はある障害を…それも自分の思想の実行が(ときには、それがおそらく全人類の救いになることがありましょう)それを要求する場合だけ、踏み越える権利がある」とする。

彼の非凡人思想の中心には、(1)人類を救済するという理念と、(2)その目的が要求する場合にのみという限定つきの暴力=殺人是認理論がある。(1)不幸な人々への同情と、(2)非凡人による権力意思という二重性に支えられている。

金貸し老婆一人だけの殺人なら、その殺人の罪は、非凡人思想によって是認された。しかし妹リザヴェータは、家族のために売春をするソーニャたちのように救済の対象となるべき者だった。意図しなかった、偶発的な妹殺人となると、彼の二重性の論理が深刻な内部分裂にいたり、論理的に自己崩壊していく。“人類救済のための殺人なら、非凡人には許される”という論理構造は、救済対象者のソーニャとの交流や、彼女の友人リザヴェータ殺人の偶発とによって深刻なジレンマに陥った。そして彼は、この論理を最後までもちこたえることはできない。

『罪と罰』 「ラスコーリニコフはもう一度、さらに一度、もっぱら

峰打ちで、脳天だけ狙って、力まかせに斧を振り下ろした」

亡命ロシア人学者ゲオルギー・メイエルの考察、「『峰打ち』であ

れば、斧を振り下ろした瞬間、研ぎ澄まされた斧の刃で割裂かれ

たのは、ラスコーリニコフ自身の顔、精神ではなかったのか?」

(江川卓『謎とき「罪と罰」』新潮選書、P.40)

ドストエフスキーは、ここで、(1)人類を凡人と非凡人とに区別する理論、(2)非凡人による人類救済のための殺人是認の論理、(3)殺人者の“良心の呵責”とその論理の崩壊というテーマを提起した。

同時に、もう一人のスヴィドリガイロフによる殺人も描いている。これは、革命思想に基づく殺人ではない。しかし、その殺人結果に対して“良心の呵責”を感じない人間像、“被殺人者のゆうれいとともにくらす殺人者”タイプも克明に描いた。

革命思想に基づく殺人と“良心の呵責”のテーマは、次作の『悪霊』でピョートルとスタヴローギンという2人の主人公によって展開される。さらに、ラスコーリニコフの非凡人の権力意思は、個人的なテロルでは達成されないとして、五人組結社=党派の問題が、その革命党派による破壊と殺人が次のテーマとして『悪霊』で探求される。

ここにはさまざまな殺人と自殺の様相が描かれている。ただ中心テーマは、ピョートルら五人組結社による裏切者殺人事件である。どの登場人物も生き生きしているが、革命思想による殺人という面から、シガーレフ、スタヴローギン、ピョートルの3人にしぼって考える。

この小説は、ナロードニキ秘密結社内部において、仲間の一人が動揺したことから、ツアーリ警察への密告を恐れて殺害したネチャーエフ事件を基にしている。ロシア革命研究者E・H・カーの分析や、その他の事件関係資料を見ても、1869年11月に発生した「革命家ネチャーエフによる五人組結社メンバー・学生イヴァーノフ惨殺」は、“革命の名を掲げた明白な殺人”だった。ドストエフスキーは、そこから、(1)その革命運動の未来社会構想、(2)倫理観、(3)その組織論と実践を包括的に浮き彫りにした。

五人組の一人、シガーレフには、革命後の未来社会共同体構想を語らせる。その内容は「人類を二つの不均等な部分に分割することを提案しているのです。その十分の一が個人の自由と他の十分の九に対する無限の権利を獲得する。で他の十分の九は、人格を失って、家畜の群れのようになり、絶対の服従のもとで何代かの退化を経たのち、原始的な天真爛漫さに到達すべきだというのですよ」というものである。これはラスコーリニコフの非凡人思想をさらに掘り下げたものとなっている。ドストエフスキーはナロードニキらの革命が成功した暁には、十分の一が結成する党派が支配する逆ユートピアとなることを洞察した。

『悪霊』の主人公の一人スタヴローギンは五人組には入っていないが、その革命運動の倫理的、イデオロギー的首領である。彼は12歳の少女を陵辱し、その後少女が首を吊るのをのぞき見るだけで、彼女の自殺を止めない。それに対して良心の呵責もほとんど感じない。彼は「自分は善悪の区別を知りもしなければ、感じもしない。もともと善悪など存在しない。ただ偏見あるのみだ」と自分を定義づける。ドストエフスキーは彼をロシア的な、典型的人物として描いたとしているが、同時に現共同体の倫理観=人間規範を全否定するのが革命党派首領だとして提起した。

もう一人の主人公ピョートルは、彼から強い思想的影響を受け、彼を「僭主」と仰ぐ。そして善悪=人間規範を超えた革命のために秘密結社を作る。ピョートルは革命運動の組織者、実践的指導者である。彼は「ぼくらは破壊を宣言する」「山をならして平地にする」「服従を組織する」とし、さらに革命運動のためのスパイ制度を設けようと考える。その拠り所になるのが全国にくまなく広がっている五人組網だとし、個人的テロルでなく、党派による権力奪取を提起する。

五人組とは、その後「細胞」と呼ばれる革命基礎組織のことである。党派を結合させる力について、ピョートルはまず党派内官僚システムと感傷主義をあげる。そして「ところで、最後に最も重要な力は---ほかじゃない。自分自身の意見に対する羞恥である。これは一切を結合させるセメントである。実に素晴らしい力だぜ! 実際だれ一人の脳中にも、自己の思想というものが一つも残らなかったとは、一体まあ誰が努力した結果なんでしょう?」と強調する。ドストエフスキーは、ネチャーエフ事件を契機として、革命党員には自分の意見への羞恥心を持たせる、即ち自分の思想を持たず、与えられた思想のみを忠実に守る党員を党派内に作り出すことこそが、革命組織を結合させる最大の組織原理となると、『悪霊』を書いた1970年に考察した。

ピョートルは、同時に強烈な独善性を備えている。彼は「最初の一歩を発見して、その一歩をいかに踏み出すべきかを知っている人間はただ一人、ロシアにただひとりしかいない。そのただ一人がぼくなんだよ」と宣言する。それはたんなる自信過剰を超えて、独善的、うぬぼれ的体質が革命指導者の本質的特徴として性格づけられている。

彼は、自らが結成した党派を強固に基礎づけるためには、五人組の一人シャートフを裏切者、密告の恐れのある者として、平然と計画的に殺害する党派指導者である。シャートフ殺害後、彼は殺害共犯の革命家を前にして「きみたちの進む道は、ただいっさいの破壊---国家と道徳の破壊あるのみである。そして賢者は自分たちの仲間に加え、愚者はどんどん馬蹄にかける。それをきみたちは心苦しく思ってはいけない。これから先でも数千人のシャートフが進路に横たわっているでしょう」と演説する。ドストエフスキーは、徹底した破壊、道徳の破壊を是認する革命理論の結末には、革命運動内部での大量殺人が発生する悲劇を読み取った。

『悪霊』 「三つの角燈がこの場を照らしていた。シャートフはふいに短い

絶望的な叫びをもらした。ピョートルがしっかりとした正確な手つきで彼の額

にじかにピストルを当てると、ぐいと押しつけるようにして、引き金を引いた」

『悪霊』末尾 (スタヴローギンに)「私には見える・・・現(うつつ)のように見える」

チホンは魂を刺しつらぬくような声で叫んだ。「いまだかってあなたは、哀れな、破滅

した若者よ、新しい、さらにさらに強烈な犯罪に、いまこの瞬間ほど近く立っておられ

たことはありませぬぞ!」「あなたは救いの道を求めて、新たな犯罪にとびつかれる」

ドストエフスキーは、この事件に基づいて、「ネチャーエフ式人物、党派」の革命思想、倫理観、組織原理、殺人是認思想を掘り下げた。『罪と罰』では、ラスコーリニコフの老婆とその妹殺人に対する良心の呵責のプロセスを掘り下げ、革命思想による殺人実行者において“魂の救済はありうるか”というテーマを暗示した。それに対して、この『悪霊』では、革命思想殺人事件における殺人実行になんら良心の呵責をも感じない革命家像を浮かび上がらせた。スタヴローギン、ピョートルも五人組メンバーのほとんども、「善悪の存在しない」革命倫理観の持ち主、道徳を破壊し、人間規範の存在しない革命党派とした。

このような性格を持った党派による革命と、自由獲得後の党派支配社会はどうなるのか、そこでの神の存在=人間規範は存在するのか、という根本的テーマは、『カラマーゾフの兄弟』の『大審問官』伝説となって、さらに深く追求される。

主人公の一人イワンは、自分が創作した『大審問官』伝説に基づく結論として「神はいない。したがって人間にはすべてが許されている」という思想を持つ。この小説での殺人事件は、彼と精神的な分身関係にある私生児スメルジャコフが、その思想を“殺人も許される”として、父親フョードル殺しをすることにある。ただしこれは、上記2作品のような革命思想に基づく殺人とは異なる。ドストエフスキーは、革命思想殺人事件の探求をここでは行っていないと見ることもできる。

『大審問官』伝説

しかし、有名な『大審問官』伝説は、2作品の延長線上にある。『大審問官』伝説とは、南欧の民衆に広範に伝わる伝説であり、イワンによる近代的焼き直し創作として提起されている。

伝説の登場人物は、体制の権力者である枢機卿・大審問官と1500年ぶりに地上に戻ったイエスの2人だけである。その背景人物像として、(1)1500年前に自由を宣伝したイエス・キリスト、(2)自由を与えられた群衆、(3)その後イエスの教えを「修正した」大審問官ら「われわれ」、(4)その支配党派に与えられた自由を差し出す群衆、そして(5)「枢機卿である大審問官によって一度に焼き殺されたばかりの、ほとんどまる百人におよぶ異端者たち」が配置されている。そこでせりふを言うのは、大審問官一人で、イエスは沈黙のままで追放されるという構成になっている。現代でいう“一人芝居劇”のユニークな作中劇である。

『大審問官』の冒頭 「神の栄光のために国じゅうで毎日のように焚火が燃えさかり、

「壮麗な火刑場で心あしき異教の徒を焼きつくす」という異端審問のもっとも恐ろしい

時代だ」「」おびただしい数にのぼる住民の前で、ほとんどまる百人におよぶ異端者

たちが、枢機卿である大審問官によって一度に焼き殺されたばかりのところなんだ」

大審問官は、群集を「弱い人たち」と規定する。そして「弱い魂があんな恐ろしい贈り物(自由)を受け入れないからといって何が悪いのだ」「いかにして弱い人を幸福にすることが可能か。キリストが自由によって否定したこと、即ち奇跡と神秘と権威だ」とする。

そして、大審問官らの党派支配の正当性を「今や、まさしく、人々はいつの時代にもまして自分たちが完全に自由であると信じきっているけれど、実際には、その自由をみずからわれわれのところへもってきて素直にわれわれのもとに捧げたのだ」とする。そして大審問官らが与える奇跡、神秘、権威は人々をして「われわれを『神に仕える』から『神とみなす』ようになるだろう」と断言する。

ドストエフスキーは、革命権力下での直接体験をしていない段階で、ナロードニキの革命思想と運動が、そのまま発展し、権力を奪取したとき、革命権力と国家宗教とが合体した最高権力者像「大審問官」が生まれることを洞察した。「われわれ」という支配党派による独裁体制を洞察した。自由を差し出さない「異端者100人」を火焙りにする「赤色テロル」を想定した。

『大審問官』 15世紀すぎて再び現われたキリストと、彼を捕らえた大審問官

「人々がわれわれのために自由を放棄し、われわれに服従するときこそ、

はじめて自由になれるということを、われわれは納得させてやる」

一方で彼は「人間は反逆者である」との基本認識を持っている。その認識に基づいて、彼ら党派に自由を捧げない「まる百人におよぶ異端者を一度に焼き殺し」、革命後社会での絶対服従を強要する。

彼は自由を宣伝したイエスと比較して、「お前が人々を説得するのに用いたと同じその自由をわしも説得したことがあるし…。わしは引き返してお前の偉業を修正した人々の群れに加わった」とする。革命先導者の沈黙を前に置いて、自由=革命の理想の追求から、体制支配者への「修正」をも認める。

さらに、彼は、革命社会支配者の自らの苦悩も認める。その苦悩の内容とは「われわれはキリストに従順であり、キリストのために支配しているのだというつもりだ。彼らをふたたび欺くわけだ。この欺瞞の中にこそ、われわれの苦悩も存在する。なぜならわれわれは嘘をつきつづけなければならないからだ」というものである。もちろん、この「苦悩」は、ラスコーリニコフの良心の呵責とは異なる。

ドストエフスキーは、この『大審問官』伝説を通して、自由を獲得した革命後の社会の様相と、そこでの群集と支配党派への分裂を見通した。群集による革命の獲得物と革命党派によるその簒奪、独裁を、「自由」と「服従」という言葉で象徴させた。破壊と殺人を是認し、それを手段として達成された「自由」獲得後の革命社会は、おそるべき逆ユートピアになることを洞察した。

ドストエフスキーは、この大審問官に2つのイメージを持たせた。一つは国家と国家宗教の党派的権力具現者であり、かつ事実上の無神論者である。その根底にはローマカトリックとその思想批判がある。もう一つは、革命による権力獲得後に革命先導者の教えを修正し、群集から自由を剥奪し、独裁党派に自由を捧げない異端者百人を火焙りにする革命党派指導者である。『悪霊』では、権力奪取前の破壊と殺人を遂行する革命党派とその群像を描いた。『大審問官』伝説では、権力獲得後の革命国家における独裁党派指導者の複雑な内面的思考と人間像を抉り出した。

父親フョードル殺人事件

その後のストーリーは、カラマーゾフ兄弟たちによる父親殺人事件の推理小説的展開になっていく。次男イワンは、自分が創作した『伝説』から、要約すれば「神はいない。したがって人間にはすべてが許されている」という結論を下す。彼の『伝説』と結論を直接聞いたのは、弟アリョーシャだが、父親フョードルの私生児スメルジャコフも聞いている。その「すべてが許されている」という「すべて」の中には、“殺人も許される”が含意されている。スメルジャコフは、イワンの同意、教唆をえたものとして父親殺しをする。

ただ、この父親殺しは革命思想殺人事件ではない。この時点では、兄弟たちに革命家はいない。となると、この殺人は一種の“無神論思想殺人事件”という性格になる。ドストエフスキーは、『罪と罰』『悪霊』で、革命家一人による殺人から、革命党派による裏切者殺人へと探求してきたことを『カラマーゾフの兄弟』では行わなかったのだろうか。

『偉大なる罪びとの生涯』構想の第二部

彼は、その探求を放棄していなかった、と私は考える。

この小説の冒頭で「わが主人公、アレクセイ・フョードロウィチ・カラマーゾフの伝記を書き起こすにあたって、私はいささかとまどいを覚えている」と書いた。そして、アレクセイすなわちアリョーシャを主人公にした二部構成の小説になるとしている。さらに「重要な小説は二番目の方で、これはすでに現代になってからの、それもまさに現在のこの瞬間における、わが主人公の行動である」と明言している。

父親殺しの第一部ではなく、重要な方の第二部における「主人公の行動」とは何か。二部構成の『偉大なる罪びとの生涯』という彼の構想で、「偉大なる罪びと」とはツアーリ暗殺のテロリストたちのことである。当時の1870年代後半は、ナロードニキの運動と、レーニン、ボリシェヴィキの社会主義革命にはさまれたテロリズムの時代だった。1866年には、ツアーリ暗殺未遂事件が起きている。第二部でのアリョーシャの「現在のこの瞬間における行動」とは、革命思想殺人としてのツアーリ暗殺テロリズムである。彼の創作ノートや書簡から、こう分析する研究者も少なくない。

ただし、第二部の構想については、いろいろな解釈がある。(1)、江川卓は、『謎とき「カラマーゾフの兄弟」』(新潮選書、P.279)で、「一三年後のアリョーシャの運命にもっともふさわしいのは、ロシアの父である皇帝の暗殺犯として、あるいは暗殺の思想的黒幕として処刑されることだろう」と明言している。その解釈では、カラマーゾフ家の父親フョードル殺しと、ロシアの父=皇帝暗殺という、“父親殺しのテーマ”が連結する。(2)、埴谷雄高は、「ドストエフスキーは革命の四重底、五重底まで洞察した」としたが、第二部構想の内容をあまり推測していない。(3)、小林秀雄は、『ドストエフスキー全論考』(講談社、P.289)で、テロリスト・アリョーシャに否定的である。それだけでなく、彼は「『カラマーゾフの兄弟』が、凡そ続編という様なものが全く考えられぬ程完璧な作」「完全な形式が続編を拒絶している」として、第二部構想についても懐疑的である。私の見解は以下である。

第一部で、ゾシマ長老に仕える、神に敬虔な青年アリョーシャは、同時に純真な少年たちのグループを結成し、その萌芽的党派のリーダーとして活躍する。私の推測では、第二部において、アリョーシャはその純粋さを革命的テロリズムの思想に発展させ、成長した青年たちとテロリズム党派を結成し、ツアーリ暗殺に向かうと考える。

『カラマーゾフの兄弟』第5篇「4、反逆」 イワン(引退将軍である地主が、自分の猟犬

に怪我をさせた少年を裸にし、母親の目の前で、猟犬に噛み殺させた話をして)、

「さて・・・こんな男をどうすればいい? 銃殺か? 言ってみろよ、アリョーシャ」

「銃殺です」アリョーシャが低い声で口走った。

「ブラボー!」イワンは感激したように叫んだ。「おまえがそう言うとなると、こりゃ

もう!いや、たいしたお坊さまだよ! してみると、おまえの胸のうちにも、ちょっと

した悪魔の子供ぐらいはひそんでいるんだね、アリョーシャ・カラマーゾフ君!」

「ぼくはばかげたことを言いました、しかし・・・」

「それそれ、その『しかし』なんだ」とイワンは叫んだ。

そこで第一部『大審問官』伝説と、第二部での「主人公の行動」とが、有機的な関連を持って探求される筈だった。神を信じ、いかなる殺人をも否定する第一部のアリョーシャが、どのようにしてツアーリ暗殺=殺人を是認する理論を抱き、行動するという正反対の人物に転換していくのか、それがどのような苦悩を伴って描かれるのかは、考えるだけで胸がときめく思いがする。暗殺計画はとうぜん無神論革命思想に基づくものである。したがってその行動は、アリョーシャにおける神の存在と不信と懐疑の葛藤、その結果として神の存在の否定なしにはありえない。人間存在の根本的な問題が、および「自由」と「服従」のテーマが、『大審問官』伝説との関係をもってさらに深く追求される筈だった。

残念ながら、ドストエフスキーは、1881年に死去し、『偉大なる罪びとの生涯』第二部は書かれなかった。まさに、その年、アレクサンドル二世が、ナロードニキ「人民の意思」派によって暗殺された。

1879年4月2日、ナロードニキが、アレクサンドル二世を狙撃。ナロー

ドニキから「人民の意志」派が成立し、皇帝列車、宮殿の爆破を実行。

1881年1月28日、ドストエフスキー死去。アリョーシャをツアーリ暗殺

テロリストとする『カラマーゾフの兄弟』の続編・第2部は未完に終わる。

1881年3月1日、ナロードニキの一つ「人民の意志」派が、皇帝アレク

サンドル二世をペテルブルグのエカチェリニンスキー運河岸で爆殺。

1887年5月20日、レーニンが17歳のとき、兄アレクサンドルらの学生グループ

が、皇帝アレクサンドル三世暗殺未遂事件で逮捕。兄を含めて5人が絞首刑。

1918年7月17日、レーニンは、スヴェルドロフ、トロツキーと協議の末、皇帝

ニコライ二世の処刑を指令。エカチェリンブルグで一家全員を「裁判なし射殺」。

4、亀山郁夫『「カラマーゾフの兄弟」続編を空想する』引用 加筆

『カラマーゾフの兄弟』未完第2部におけるツアーリ暗殺者?

皇帝を殺すのはアリョーシャでなく、コーリャなのか 加筆・引用

亀山郁夫著『「カラマーゾフの兄弟」続編を空想する』の新説

第2部の存否については、さまざまな見解がある。私は、ドストエフスキーが生きていれば、第2部を執筆したという説に立っている。そして、彼は、皇帝暗殺テロリストを主人公の一人にし、それはアリョーシャになるはずと空想してきた。

亀山郁夫は、30年ぶりの新訳『カラマーゾフの兄弟』に続いて、『「カラマーゾフの兄弟」続編を空想する』(光文社新書、2007年9月、277頁)を出版した。そこで彼は、4章にわたって、続編の空想を壮大、かつ、緻密に展開した。未完の第2部についてこれほどの推理を書き上げた人は、日本でもないし、世界的に見ても一人もいないであろう。新訳作業の熱気がこの著書まで持続したと思われる。

ところが、彼は、その第2章「皇帝を殺すのは誰か」(P.57〜122)において、皇帝暗殺に向かうテロリストをアリョーシャでなく、コーリャではないかとの空想を描いた。それは、『カラマーゾフの兄弟』の第4部・10編「少年たち」と、「エピローグ3−イリューシェチカの葬式。石のそばでの演説」から導き出されている。アリョーシャとコーリャの比較もいろいろしている。そこで、私も再度、10編「少年たち」と、「エピローグ3」を読み直した。そこから、私は亀山新説をきわめて説得力が高いと考えた。

亀山説の根拠となるごく一部のみを引用する。

コーリャにまつわるいくつかの謎

「第10編「少年たち」は、プロット面からいうと、病床にあるイリューシャをコーリャが見舞う、といったごくシンプルな内容に尽きている。病床には、イリューシャと仲直りをした少年たちにくわえ、アリョーシャの姿もある。コーリャの愛犬ペレズヴォンの大活躍によって、読者は、ミーチャが乱痴気騒ぎを繰り広げるモークロエのシーン以来、久々にカーニバル的な気分を経験することになる。

このように、一読したところ単純なプロットをもつ第10編には、じつはさまざまな謎や仕掛けがほどこされていることがわかる。そのほとんどが、「第二の小説」のための伏線とみなすことなしには、とうてい説明できないものばかりである。その種明かしを、まずはぜひとも読者のみなさんにゆだねてみよう。

*全体のバランスを欠くまでの長さをもつアリョーシャとコーリャの二度にわたる対話

*コーリャが夏休みに経験した鉄道のエピソード

*女中の出産にまつわる少年と少女の会話と大砲のおもちゃのエピソード

*アリョーシャとコーリャの対話に現れる奇妙な「未来予測」

*その直前におかれた、少年スムーロフとコーリャの会話の中味

*市のたつ広場での百姓や商人とのコーリャの会話と騒動

*愛犬ペレズヴォンのしつけ方にみられるコーリャの暴君ぶり

*イリューシャの病床で語られる、いささかとうとつな「ガチョウ事件」

*トロイの建設者はだれかをめぐるコーリャとカルタショフの奇妙な「対立」

*二度目のアリョーシャとの対話でコーリャがもらす社会主義思想とアメリカ行き

*コーリャの極端な医学不信、医者ぎらいが意味するもの

*最後に現れる「エルサレム」についてのコーリャの受け止め方

いかがだろうか? おわかりのように、列挙したモチーフのほとんどが、コーリャをめぐって語られるものばかりである。病床のイリューシャヘの見舞いがドラマの中心であるはずなのに、精彩を放つのは病人でもアリョーシャでもなく、コーリャひとりである。」

「そして、イリューシャ少年の苦しみ、喜びをめぐるセンチメンタルな筋書きに翻弄(ほんろう)され、読者のほとんどは、第10編の謎の謎たるゆえんに気づかないまま読み進んでいく。しかしここは、ドストエフスキーが「第二の小説」の行方をにらみつつ、知力の限りをつくして築き上げた部分と呼ぶこともできるのだ。作者は、続編におけるアリョーシャの最大の相手役となるコーリャの性格づけを、徹底して行う必要に迫られたものらしい。

こうして、コーリャを中心として「第二の小説」が、しずかに始動しはじめるのだが、同時にまた、コーリャの相手役アリョーシャがどのような位置を占めることになるのか、少し気になってくる(P.84〜86)。」

もちろん、亀山著書について、この範囲の引用だけではわかりにくい。亀山著書と『カラマーゾフの兄弟』の10編「少年たち」を読まないと、この新説を理解できないと思われる。さらに、亀山郁夫は、同著書の第3章9「テロルと『カラマーゾフの兄弟』と検閲」(P.179〜192)において、テロリズムと執筆の相関関係として、1866年のテロルから1880年のテロルに関する詳細なデータを14頁にもわたって載せている。皇帝暗殺テロリストの中心は誰か、「少年たち」がテロリストグループになるのかを空想することは、当時の皇帝暗殺テロルが頻発した時代背景とのリアルな関係から見て、真実味を帯びる。

5、おわりに−ドストエフスキーとチェルヌイシェフスキー、レーニン

彼の未完・第二部のかわりに、「現代」の革命運動が激化し、彼が洞察した四重底、五重底をもった革命と大量の革命思想殺人事件が“歴史の原稿用紙”に書きこまれた。『悪霊』と『大審問官』伝説の世界が、現実のものとして巨大な姿を現した。ドストエフスキーが3作品で探求した無神論革命思想殺人事件は、数十万倍の規模となって炸裂し、ロシア全土を覆った。

1880年の『大審問官』というドストエフスキーの洞察から37年が経った。スイス亡命革命家レーニンは、ドイツ軍部が仕立てた「封印列車」でフィンランド駅に帰国した。それからわずか7カ月後、1917年11月7日、レーニンは、臨時政府権力とソヴィエト権力という二重権力双方にたいする単独武装蜂起・単独権力奪取クーデター手法により、赤色テロル型一党独裁・党治国家の最高権力者になった。

ソ連崩壊後、現在までに、「レーニン秘密資料」6000点や膨大なアルヒーフ(公文書)、秘密文書が、続々と発掘・公開された。それらが暴露したことは、最高権力を行使した5年2カ月間において、レーニンがしたことは、まさに、『大審問官』的政治そのものだった。

私は、別ファイル多数で、その政治・政策内容、および、レーニンの殺人思想用語、具体的な大量殺害指令用語を詳述した。私の推計によれば、レーニンは、ボリシェヴィキ党独裁・党治国家に抵抗・反対・批判する反乱農民、ストライキ労働者、反乱兵士・水兵、「反ソヴィエト=共産党に協力しない」知識人、聖職者・信徒など、最低でも数十万人の異論者を殺害・強制収容所送り・追放した。1991年のソ連崩壊と彼による大量殺人データ発掘・公表までは、とても信じられなかったことであるが、レーニンはついに現世に誕生した『大異端審問官』だった。

『「赤色テロル」型社会主義とレーニンが「殺した」自国民の推計』

『「スターリンは悪いが、レーニンは正しい」説の検証−レーニン神話と真実』ファイル多数

ドストエフスキーは、イワンに「神や魂の不死はない、つまり、すべては許される」と語らせた。スメルジャコフは、それを「殺人も許される」と受け止めて、父親殺しをした。1880年当時、ナロードニキら革命派が掲げたのは、「戦闘的無神論」だった。ドストエフスキーは、そのイワン発言を通じて、ロシア型「戦闘的無神論」が内包する革命倫理の行きつく先を予言した。

彼は、“ロシアにおける社会主義革命という目的・理想があれば、その一党独裁党派「われわれ」による「異端者」の大量殺人・追放という手段はすべて許される”=“社会主義目的は大量殺人手段を正当化する”という権力システムが誕生することを予言した。

ソ連崩壊後の「レーニン秘密資料」6000点などで、初めて明らかにされたことの一部は、以下である。レーニンは、権力奪取と同時に、「神はいない、つまり、すべては許される」をさらに発展させたボリシェヴィキ型「戦闘的無神論」=人民の敵は殺せという赤色テロル信念を実行に移した。彼は、1922年前半、その「戦闘的無神論」に基づいて、教会破壊・教会財産没収だけでなく、ロシア正教聖職者数万人を銃殺し、信徒も数万人殺害した。

そして、1922年後半は、旧ロシア・ソ連文化人・知識人たちに「反ソヴィエト」というレッテルを貼りつけた。彼は、旧ロシア・ソ連文化人=共産党員でなく、共産党に協力しない知識人の国外大量追放を「作戦」と名付けた。その実行を、秘密政治警察チェーカーに指令し、自らも多数の追放リストを作成した。彼は、数万人の知識人を、(1)国外追放、(2)国内流刑、(3)強制収容所送りにし、それにより旧ロシア・ソ連文化の人的絶滅作戦を遂行した。この詳細なデータは、『聖職者』ファイル、および『知識人』ファイルに載せてある。

『聖職者全員銃殺型社会主義とレーニンの革命倫理』レーニン・スターリンで約70万人殺害

『「反ソヴェト」知識人の大量追放「作戦」とレーニンの党派性』

哲学者ベルジャーエフも、その一人として国外追放された。彼は、追放前の1918年に、はやくも、レーニンのロシア革命を根源的に批判するとともに、「ドストエフスキーは、ロシア革命の予言者」とした。彼の1918年論文『ロシア革命の精神』は、『深き渕より--ロシア革命批判論文集2』(現代企画室、1992年)にある。そして、次のように分析した。

「ロシア革命はドストエフスキーが洞察し、天才的に鋭く見破ったまさにあの原理によって育まれたのである。ドストエフスキーにはロシアの革命思想の弁証法をとことん暴き出し、そこから最終的な結論を引き出す眼力があった」。「ドストエフスキーはロシア社会主義の果実がいかに苦いものとなるか予見したのである。彼は西欧のそれとは似ても似つかない、完全に独自なロシア的ニヒリズムとロシア的無神論の根源的な力を暴き出した」(P.66)。

ベルジャーエフは、レーニンの人格についても、1922年国外追放までのレーニン直接体験に基づいて、次のように規定した。「レーニンとは、権力だけのための権力者である」。

レーニン、スターリンらが強行した強制収容所送り、追放、収容所内死亡、銃殺者は約4000万人とされている。『悪霊』にあるような、革命党派内部での裏切者殺人としてのソ連共産党員と除名された元共産党員の銃殺、獄死は約200万人という、ロイ・メドヴェージェフによる推計もある。治安機関によって反革命罪で裁かれ、死刑となった者の年度別長期統計が、ソ連崩壊後に公表された。それによれば、1921年から23年、レーニン生存中の反革命処刑=革命思想殺人事件は、12、077件で、その後1924年から53年では787、378件にのぼった。

レーニンの兄アレクサンドルは、皇帝アレクサンドル三世暗殺未遂事件で絞首刑になる前、ナロードニキ哲学者・作家チェルヌイシェフスキーの小説『何をなすべきか』を愛読していた。

レーニンも、兄の影響により、その小説のストーリーを暗記するほど熟読し、自分の著作に同じ題名『なにをなすべきか』を付けた。それだけでなく、彼は、革命の名を掲げた明白な殺人事件の殺人犯人ネチャーエフを全面的に擁護し、かつ、『何をなすべきか』に描かれた革命ユートピア水晶宮を、『地下室の手記』において痛烈に批判したドストエフスキーの作品にたいし、次のように発言した(1943年、雑誌「三十日間」に掲載)。「『悪霊』のような反動的な小説を読む時間は私にはない。この小説によってネチャーエフのような人の存在がおとしめられている。ネチャーエフのような人はわれわれにとって必要だったんだ」。

兄アレクサンドルは、ツアーリ暗殺未遂だった。当時17歳の弟レーニンは、裁判にかけ、兄を絞首刑にしたツアーリと帝政をどう思ったのか。その事件については、弟レーニン自身、妻クループスカヤ、妹マリアらも完璧な沈黙をしている。その沈黙は、それに関する怨念の深さを物語っていないのか。歴史は、ツアーリを銃殺したのが、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』未完第2部小説上のアリョーシャやコーリャでなく、兄を殺害された、現存する『大異端審問官』レーニンだったことを示した。

1918年7月16〜17日、レーニンは、スヴェルドロフ、トロツキーら3人だけで協議の末、皇帝ニコライ二世の処刑を指令した。そして、7月16〜17日夜、ウラル州ソヴィエト幹部会は、レーニン・スヴェルドロフらによる秘密指令に基づく決定で、エカチェリンブルグにおいて、一家全員の「裁判なし射殺」をした。翌7月18日、全ロシア中央執行委員会幹部会は、ニコライ・ロマーノフ銃殺のウラル州ソヴィエト幹部会決定・執行の事後承認をした。ウラルで殺されたロマーノフ一家は15人だった(稲子恒夫『ロシアの20世紀』P.124)。

以上 健一MENUに戻る

〔関連ファイル〕

『ザミャーチン「われら」と1920、21年のレーニン』3DCG12枚

『オーウェルにおける革命権力と共産党』3DCG7枚

『ソルジェニーツィンのたたかい、西側追放事件』3DCG9枚

『ソルジェニーツィン「収容所群島」』第2章「わが下水道の歴史」

『ソルジェニーツィン「収容所群島」』第3章「審理」32種類の拷問

『「革命」作家ゴーリキーと「囚人」作家勝野金政』スターリン記念運河建設での接点

『レーニン「国家と革命」の位置づけ』革命ユートピア・逆ユートピア小説

『「赤色テロル」型社会主義とレーニンが「殺した」自国民の推計』

google『ドストエフスキー』 Seigo『ドストエフ好きーのページ』

宮地徹『Grafic World』3DCG画像