建物登記

建物の登記記録の表題部には、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。

「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。

建物を新築した場合は登記記録を新たに設ける建物表題登記を、建物を取壊した場合は、登記記録を抹消する滅失登記を、増改築などにより建物に変更が生じた場合は、登記記録の内容を変更する表題部変更登記をそれぞれ申請する必要があります。

申請義務有りの登記は不動産を取得もしくは変更してから原則1か月以内に登記をしなければなりません。登記をしていない場合には、10万円以下の過料に科せられることもありますので、注意が必要です。

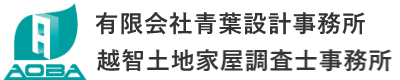

表題登記(ひょうだいとうき)は新築した時や、建物を建てたあと登記していなかった場合に行う登記です。

銀行からの借入が無いと表題登記をせず未登記のままの場合があります。建築して年数が経ち相続などが発生すると、必要な書類が増えて費用も増えるので、早めにされる方が良いと思います。

所有している建物が未登記かどうかは、行政から4月末頃に届く固定資産税納税通知書に、「未登記」と記載されているかで分かります。

- 依頼理由

- 業務処理期間

- 報酬額

- 注意点

・建物を新築した。

・昔から建物があったが未登記だった。

・新築 7日~

・古い建物の未登記 14日~

・8万(税別)~

・図面が存在しない場合は+3万(税別)~

※相続が発生している場合は、相続関係図等の作成費が別途かかります。

・建物を建てた土地の地目が畑・田の場合は、農転申請が必要な場合があります。

・建物を建てられた方が亡くなっている場合などは、相続関係図作成費が別途費用として必要になります。

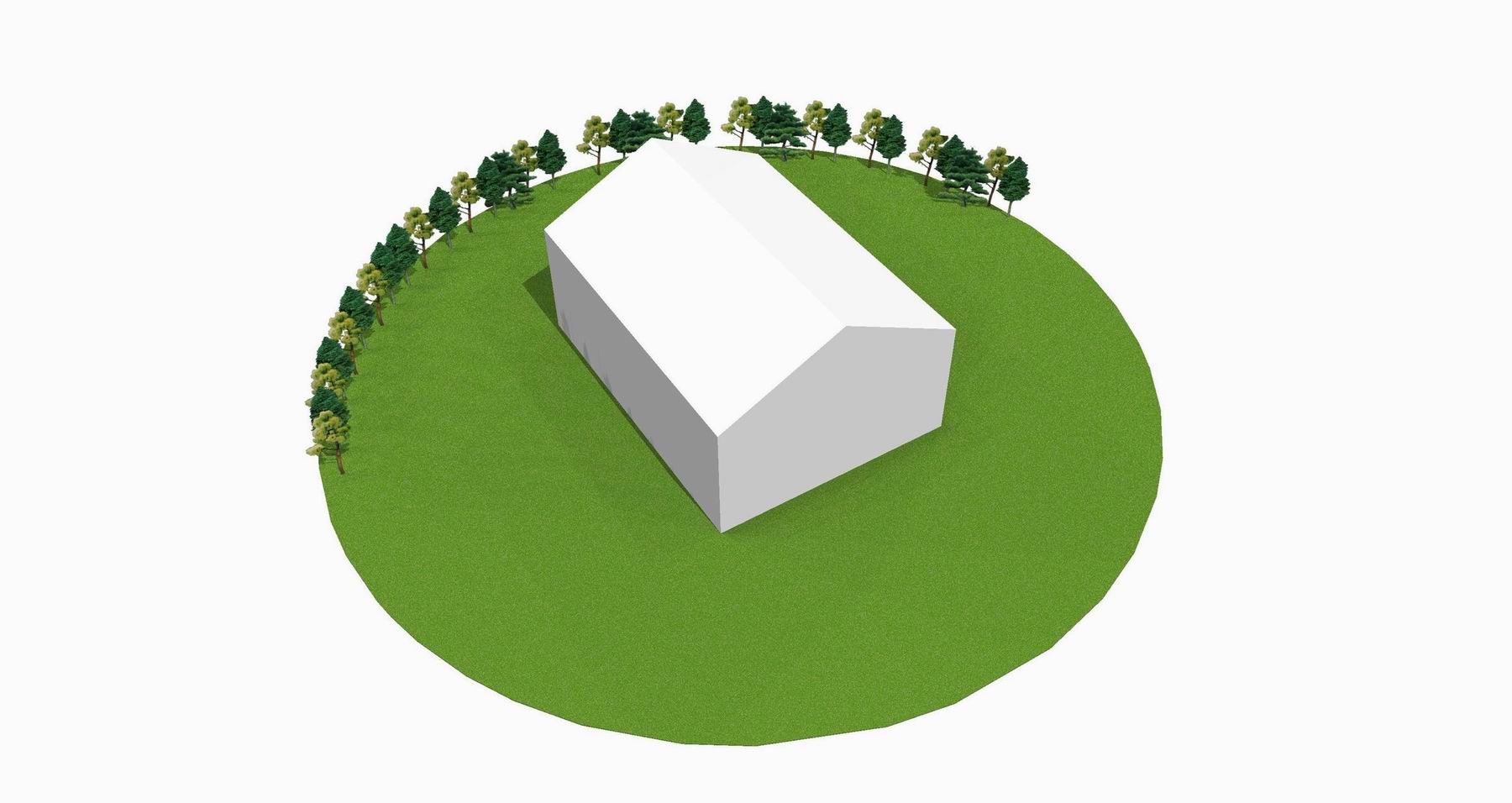

表題部変更登記(ひょうだいぶへんこうとうき)は種類、構造、床面積に変更が生じた場合に行います。

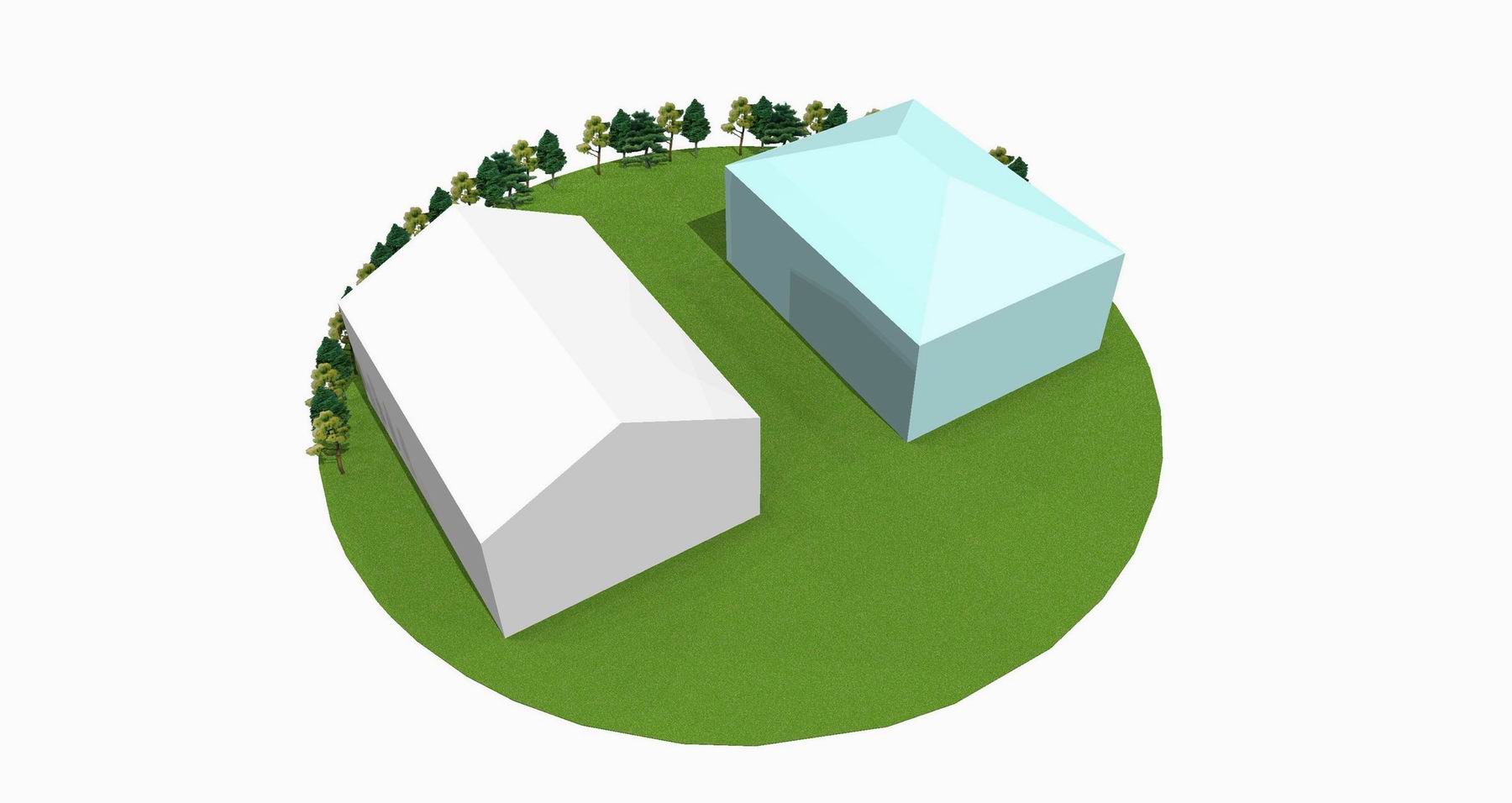

増築して面積を増やしたり、店舗を住居にした時などに行います。また、離れや車庫を建築した場合にもこの登記を行います。

建物を増築された方が亡くなって相続などが発生すると、必要な書類が増えて費用も増えるので、増築等された場合は早めに申請される方が良いと思います。

行政が増築したことを把握していて、その増築部分が未登記の場合、課税明細書に増築した部分だけ、「未登記」と表示されます。行政が把握していない場合は、課税明細書にも表示されません。その場合は、表題部変更を行うと固定資産税が増加(減築の場合は減少)します。

- 依頼理由

- 業務処理期間

- 報酬額

- 注意点

・既存建物に居間を増築した。

・附属建物を新築した。

・過去に増築したが変更していなかった。

・建物売却するので、登記を現状にあわせる必要がある。

・10日~

・8万(税別)~

・図面が存在しない場合は+3万(税別)~

・建物を建てられた方が亡くなっている場合などは、相続関係図作成費が別途費用として必要になります。

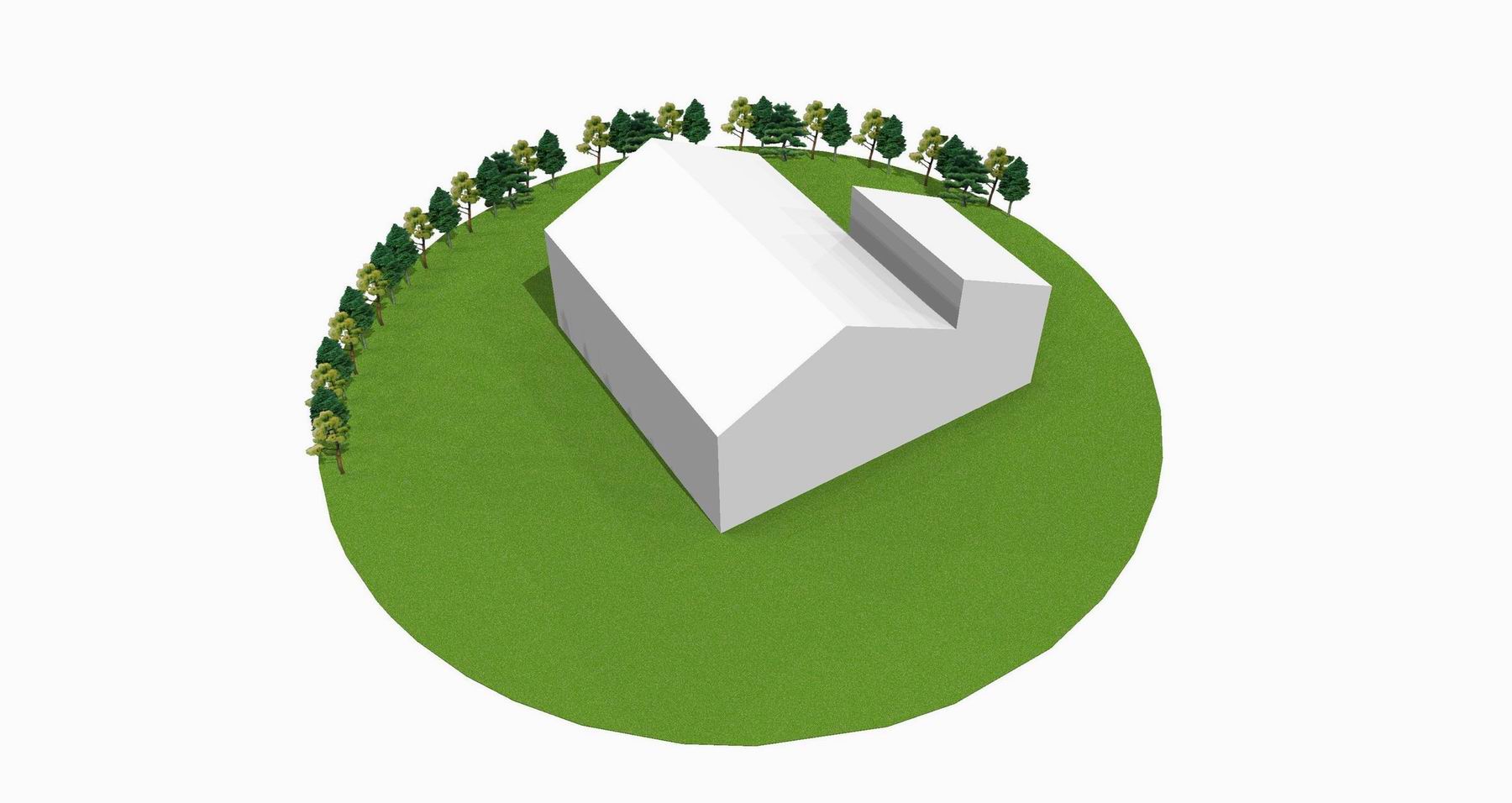

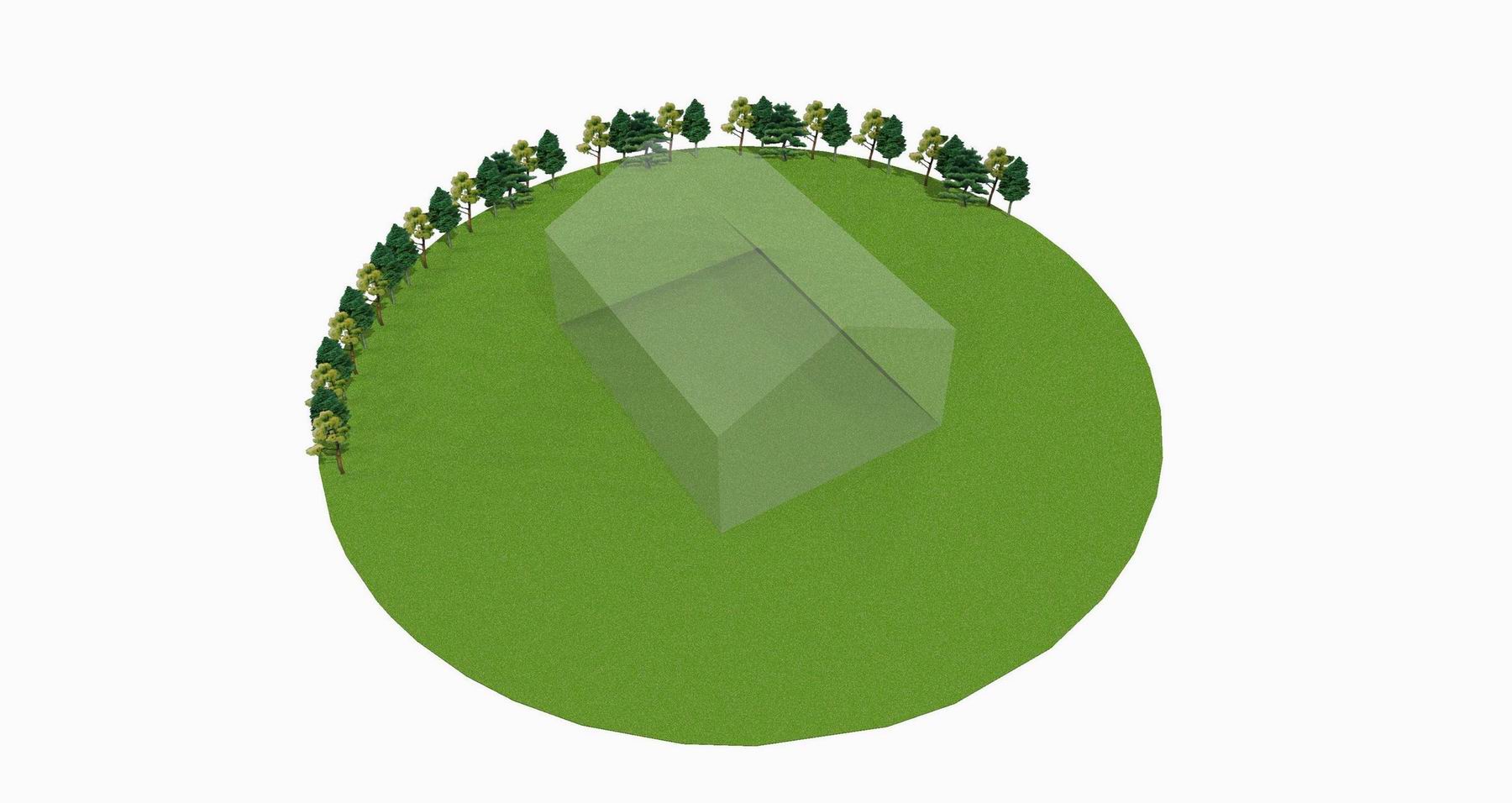

滅失登記(めっしつとうき)は建物を解体した時や、水害や火災で焼失した等、建物が存在しなくなった時に行います。

- 依頼理由

- 業務処理期間

- 報酬額

- 注意点

・空き家を解体した。

・水害で家が流された。

・7日~

・5万(税別)~

・登記名義人が亡くなっている場合などは、相続関係図作成費が別途費用として必要になります。

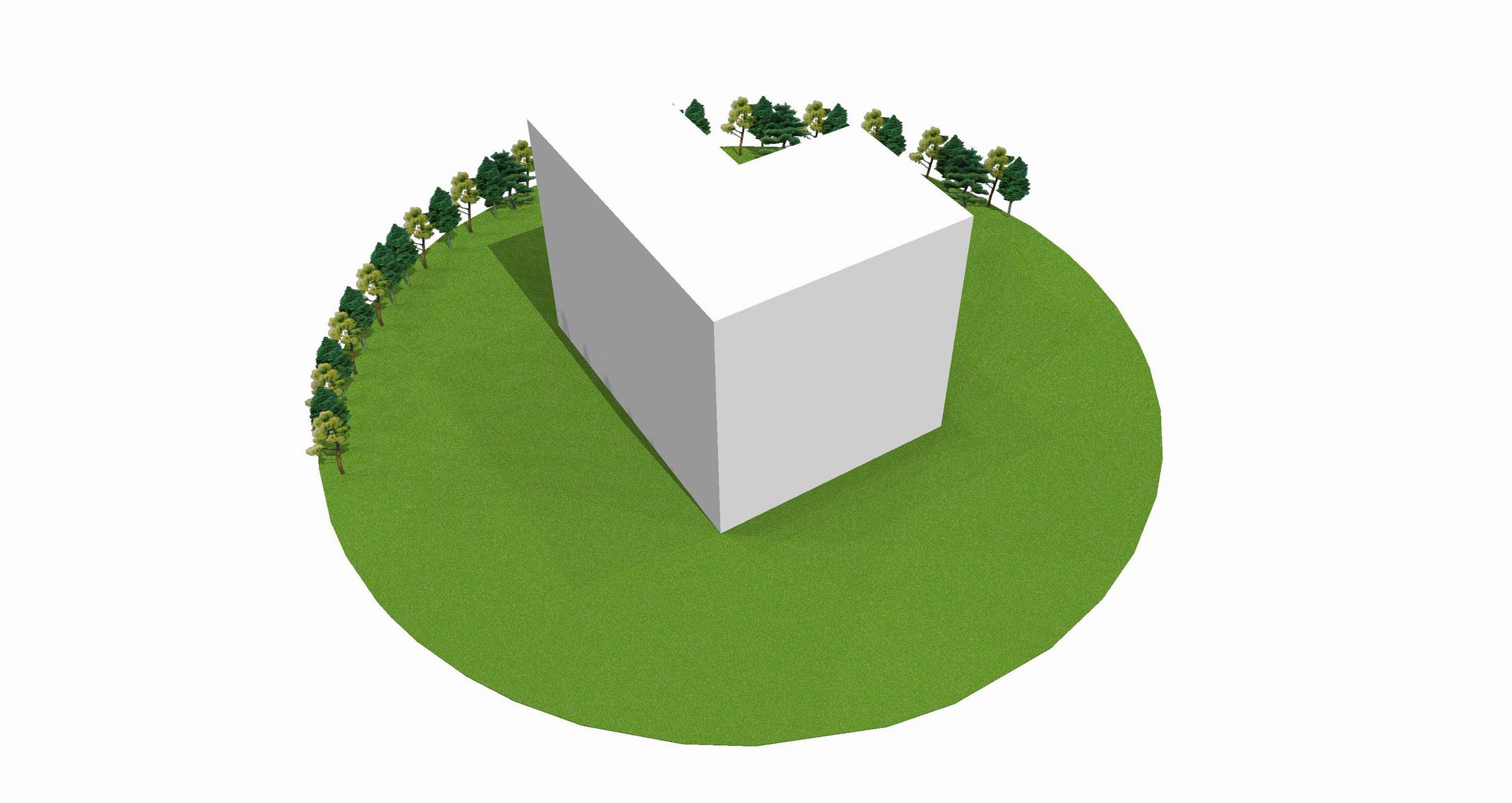

分割登記(ぶんかつとうき)は離れなどの附属建物が存在する場合に、附属建物を別個の登記にするために行います。

- 依頼理由

- 業務処理期間

- 報酬額

- 注意点

・母屋は親世帯が住み、離れにトイレ・キッチン・風呂を設置し、子どもが住宅ローンの借入をする。

・離れだけを売却する。

・10日~

・10万(税別)~

・登記上は分割出来ても、建築基準法上、接道義務等の関係で分けて売却出来ない場合があります。ご相談ください。

区分建物表題登記(くぶんたてものひょうだいとうき)は1棟の建物でそれぞれ別個の専用部分として登記する場合に行います。分譲マンションが該当します。

また、2世帯住宅で、親と子でそれぞれの区画を所有する場合なども、この登記になります。ただし、二世帯住宅でも、建物を持ち分割合にする場合は、普通の表題登記です。

- 依頼理由

- 業務処理期間

- 報酬額

・2世帯住宅を持ち分割合でなく、区画をそれぞれ親と子で名義を分けたい。

・分譲マンショの新築

・14日~

・15万(税別)~

土地上にすでに存在しない建物登記があり、建物の名義人も知らないし、連絡先も分からないと言う様な場合に、土地所有者から滅失登記の「申出」を行うことが出来ます。

また法人名義の建物で、その法人が解散している時も滅失登記の「申請」が出来ません。そのような場合も土地所有者からの「申出」という形になります。

- 依頼理由

- 業務処理期間

- 報酬額

・土地上に存在しない建物登記があり、所有者も分からない。

・法人所有の建物を壊したが、社長の父親も亡くなり法人もすでに解散している。

・30日~(法務局からの催告通知を経て、登記官の職権で滅失登記されるので時間がかかります。)

・8万(税別)~